击败科学

库恩把科学看作“堆起来的建筑”。

库恩把科学看作“堆起来的建筑”。

在1962年出版的里程碑式著作《科学革命的结构》中,托马斯·库恩提供了一种方法来证明科学家实际上忽视了违背事实的证据。

库恩解释,科学共识被人们普遍认可,就像高高在上的坚不可摧的堡垒。但是,这不过是一种假象,拆除这一堡垒甚至不需要一声巨响。

相反,从事科研工作的“做事死板”的科学家们,可能会集体放弃共识。这是因为似乎有更适合他们的理论,或者出于各种各样的原因,这些原因没有一个是特别具有科学性的,更别说给人留下深刻印象了。

在《科学发现的逻辑》一书中,卡尔·波普尔对“常规科学”做了这样的类比:“科学并不需要依附坚实的基础。其理论结构之大胆,就好像建立在沼泽上。它就像一栋已经在建桩的建筑物……如果我们不再继续推动这个事情,那并不是因为它已经站稳脚跟。我们停下来,仅仅因为我们感到满足。因为这些桩子已经足够坚固,可以支撑结构了,至少目前是这样。”

纵观科学史,我们不难发现,如此类比,可以让我们的思维超越僵化的“规则”或跳出宏大的理论。事实上,在一个个科学领域,突破都是在创造性类比的层面产生的,而非对数据的精准分析和筛选。

例如,最有名的方程式E=mc2,能量等于质量乘以光速的平方,直接而又明显地类似力学中的更普遍的关系,即动能等于质量乘以速度的平方(尽管除以2)。

美国学者侯世达

美国学者侯世达

侯世达(Douglas Hofstadter)近期提出了这个观点。侯世达是美国的一名“认知科学家”,他在1979年出版的畅销书《哥德尔、艾舍尔、巴赫——集异璧之大成》(Gôdel,Escher,Bach:An Eternal Golden Braid)中表示,包括我们认为是硬科学在内的许多领域的“模糊”思考都是至关重要的。

侯世达对托马斯·库恩的正统观点做出了回应,库恩描述的“常规科学”是建立在“科学界知道世界是什么样子”这样一个假设之上的,而在其内部,新思想、新范式或新理论必须被压制,因为它们对人们的基本信仰具有“颠覆性”。库恩认为(在常规科学范畴内):

“新奇感只会在遇到难题时出现,表现在阻力上。”

他解释,这是因为科学界不需要信仰来支撑,倘若范式对科学探究是必不可少的,就会有这样的结果:

“……如果缺乏可以选择、评估和批评的相互交织的理论和方法论的隐性主体,没有任何自然历史可以被解释。”

我们应该更加深入地回忆一下保罗·费耶阿本德的观点。费耶阿本德是出生在奥地利的美国人,他是活跃于20世纪下半叶的科学哲学家。他以无政府主义科学观闻名,否定存在普遍方法论。他曾经在英国、意大利和瑞士生活,其职业生涯大部分是加州大学的哲学教授,而不是科学家。

费耶阿本德最著名的作品是反对他所认为的简单科学的论战,如《反对方法》(1975)、《自由社会科学》(1978)和《告别理性》(1987)。

保罗·费耶阿本德是加州大学伯克利分校的哲学教授。

保罗·费耶阿本德是加州大学伯克利分校的哲学教授。

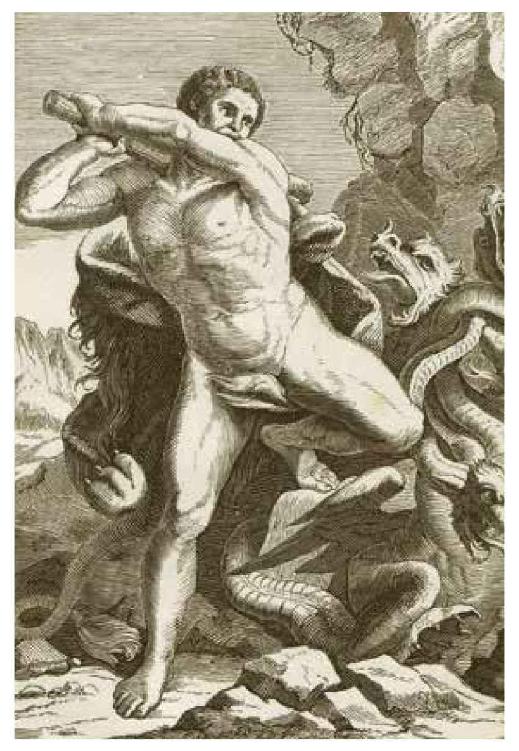

“现在的方法论已经变得如此空洞而复杂,以至于很难察觉基础上的简单错误。这就像与九头蛇搏斗——砍掉一个丑陋的脑袋,八种变体会取而代之。在这种情况下,唯一的答案只能是表面上的。当复杂的东西失去了内容,与现实保持联系的唯一方法只能是粗俗与肤浅。”

费耶阿本德将他与各种各样的“空洞诡辩”的对抗,比作与希腊神话中的九头蛇战斗。

费耶阿本德将他与各种各样的“空洞诡辩”的对抗,比作与希腊神话中的九头蛇战斗。

费耶阿本德坚持认为,科学进步,好的科学进步,依赖新奇想法和自由认知。他提醒我们,科学发展往往是由外行推动的。

公平地说,托马斯·库恩(和其他大多数人)也理解“证据”本身并不能决定理论。库恩指出,科学哲学家一再证明,在给定的数据集合上,总是可以存在不止一个理论架构。

这就是说,即使理论存在的问题和缺陷逐渐显现出来,对于科学、宗教、政治等机构而言,“修正”旧理念,或屏蔽掩盖相互矛盾的信息更为容易,而不是放弃固有的正统观念。

然而,另一个库恩(与托马斯·库恩毫无关系),提出了更为具体的问题,即从某种程度上说,是逻辑规则和理性论证方法,构成了人们所持的信念以及做出判断和决定的基础。

此人就是美国现代心理学家与教育学教授迪安娜·库恩(Deanna Kuhn),她认为,“作为论据的思维”隐含在人们所持的信念、做出的判断和得到的所有结论中。

每次做出重大决定时,人们都会产生“争论”。因此,在审视人们的思维时,“争论”应该是我们关心的核心。

换言之,我们应该把思考看作一种论证形式,因为我们的信念是在证据的基础上,从替代品中选择出来的。

然而,库恩的研究使她越来越产生怀疑,个人能够在多大程度上根据证据,而不是社会压力,来决定自己的信仰。她认为,非常具有讽刺意味的是,身处社会之中,我们花大量时间和精力来确定我们相信什么,知道什么,似乎并不关心我们是如何相信自己所做事情的。

有些哲学家认为,许多科学理论与其说是基于可以观察的事实,不如说是基于已有的信念。

有些哲学家认为,许多科学理论与其说是基于可以观察的事实,不如说是基于已有的信念。

库恩问道:人们是否知道自己为何相信自己的行为,会以某种方式为自己和其他人的行为进行辩解?人们至少知道自己相信什么,从某种意义上讲,是意识到这些信念是自己在许多不同信仰中做出的选择吗?人们是否知道何种证据表明一个信念应当被修改或抛弃?

对迪安娜·库恩而言,答案相当令人震惊。绝大多数人似乎不能,或者不会就自己所持的信仰给出恰当理由和依据。

糟糕的是,当你拿出证据反驳的时候,人们不愿意或者不能够修正自身的信念。她认为,合乎逻辑的论证,至少需要在理论框架和物质证据之间进行区分。

雷蒙德·塔利斯(Raymond Tallis)是一名医学研究者和科学哲学家,她针对迪安娜·库恩的观点提供了一个貌似可行的例子。塔利斯对他所称的“我们对人类理解的达尔文化”和普遍的“神经狂热”感到特别吃惊,他表示最新的大脑科学的用处几乎无处不在,据说可以用来揭示我们的思维方式。

正如迪安娜·库恩指出的,大多数人确信地球绕着太阳运行,却很少有人能够提供好的论据来支持这一点。

正如迪安娜·库恩指出的,大多数人确信地球绕着太阳运行,却很少有人能够提供好的论据来支持这一点。

宗教和科学观点似乎经常对立。

宗教和科学观点似乎经常对立。

科学家真的可以洞悉我们大脑中的想法吗?

神经科学是一门新学科。然而,即便是最新的磁共振成像(MRI)“脑部扫描仪”也并非能够实现所有目标。当人们看到“爱人”的图像时,会忘记所有色彩炫丽的照片,因为即便是最好的脑部扫描仪也只能通过检测忙碌的神经元引起的额外血流量,来监测大脑活动。

根据雷蒙德·塔利斯的研究,神经元的活动会持续几毫秒,而检测到的血流变化会延迟2~10秒,所以该方法的准确性应该被质疑。

塔利斯还解释,为辨别血流量的变化,必须激活数以百万计的神经元,精准定位特定区域的想法几乎不可能实现。具体实验多是向受试者展示朋友和恋人的照片,以及扫描大脑显示出的“无条件的爱心点”的“差异”。塔利斯指责这种实验是无稽之谈。

在一个更普通的测试中,受试者被要求轻敲手指。这一测试反映出反复测试结果的相关性非常差,因此无法从实验中推断出任何结果。

目前的医学技术只能揭示大脑运动的一般水平,而非特定神经活动。

目前的医学技术只能揭示大脑运动的一般水平,而非特定神经活动。

生理学家阿尔布雷希特·冯·哈勒

生理学家阿尔布雷希特·冯·哈勒

对我们进行最深的情感扫描可以推断出什么呢?

神经躁狂症患者认为(他们不得不这么做),神经元有一个中央控制者,即在大人里有一个“小人”——类似在数字计算机中运行的程序。

这种想法可以追溯到很久以前,在笛卡儿时期,或者如塔利斯推荐的,就像在生理学家阿尔布雷希特·冯·哈勒(1708—1777)的著作中描述的一样,大脑必定有一个“主要部分”,感知数据在那里被处理,“运动”被启动。

磁共振成像扫描结果显示大脑的物理形态。

磁共振成像扫描结果显示大脑的物理形态。

这一神话近年来被新技术赋予显著的特质——尤其是功能性磁共振成像(fMRI)。功能性磁共振成像比其他任何方法更加重要,它对大脑功能的分析不仅用于实验室,而且进入广阔的大众科学世界,以至于现在拿起报纸就几乎不可能看不到展示爱、恨或智慧所在的大脑图像。

生理学家本杰明·利贝特(Benjamin Libet)在20世纪80年代进行了惊人的实验(重复实验多次,被媒体赞赏),甚至显示人类大脑做出行动决定,是在意识到它们之前。

报纸评论员可能会急于提问:我们的决定,并非“我们”自己做出的吗?对一些专家来说,只差一小步就可以得出结论,但如果只是一小步,对雷蒙德·塔利斯来说却很难做到。他表示:

“你必须对绝大多数证据相当有抵抗力,才能否认人类大脑是一个经过进化的器官,是经过自然选择和变异形成的。思维不止于此,除非你相信思维是大脑活动独一无二的结果。”

——《模仿人类》(Aping Mankind)

塔利斯提出了一种截然相反的观点:人类大脑是一种不可想象的复杂的神经回路联结。这些神经回路个别或集体以不同方式对各种刺激做出反应。

事实上,它们是一种“刺激的复合体”——这一“刺激”创造了“非线性”的“不可预测的”结果。此外,“现在人们意识到的是,神经元连接在一起的方式会因为经验不同而有巨大变化”。

通过这种论证,神经科学理论不仅导致“自由意志”终结,还必然导致个体的“我”和“自我”意识的终结。

因此,在笛卡儿使自己成为该领域的国王近四百年之后,“自我”被视为纯粹的哲学宣传,并没有最终实现。

塔利斯认为,大脑“难以想象的复杂的”神经回路对刺激的反应方式多种多样。

塔利斯认为,大脑“难以想象的复杂的”神经回路对刺激的反应方式多种多样。