§2、可变性

时间保证语言的连续性,同时又有一个从表面看来好象是跟前一个相矛盾的效果,就是使语言符号或快或慢发生变化的效果;因此,在某种意义上, 我们可以同时说到符号的不变性和可变性。最后分析起来,这两件事是有连

带关系的:符号正因为是连续的,所以总是处在变化的状态中。在整个变化中,总是旧有材料的保持占优势;对过去不忠实只是相对的。所以,变化的原则是建立在连续性原则的基础上的。

时间上的变化有各种不同的形式,每一种变化都可以写成语言学中很重要的一章。我们不作详细讨论,这里只说明其中几点重要的。

首先,我们不要误解这里所说的变化这个词的意义。它可能使人认为, 那是特别指能指所受到的语音变化,或者所指的概念在意义上的变化。这种看法是不充分的。不管变化的因素是什么,孤立的还是结合的,结果都会导致所指和能指关系的转移。试举几个例子。拉丁语的 necāre 原是“杀死”的意思,在法语变成了 noyer“溺死”,它的意义是大家都知道的。音响形象和概念都起了变化。但是我们无需把这现象的两个部分区别开来,只从总的方面看到观念和符号的联系已经松懈,它们的关系有了转移也就够了。如果我们不把古典拉丁语的 necāre 跟法语的 noyer 比较,而把它跟四世纪或五世纪民间拉丁语带有“溺死”意义的 necare 对比,那么,情况就有点不同。可是就在这里,尽管能指方面没有什么显著的变化,但观念和符号的关系已有了转移。古代德语的 dritteil“三分之一”变成了现代德语的 Drittel。在这里,虽然概念还是一样,关系却起了两种变化:能指不只在它的物质方面有了改变,而且在它的语法形式方面也起了变化;它已不再含有 Teil“部分” 的观念,变成了一个单纯词。不管是哪种变化,都是一种关系的转移。在盎格鲁·撒克逊语里,文学语言以前的形式 fōt“脚”还是 fōt(现代英语 foot),而它的复数*fōti 变成了 fēt(现代英语 feet)。不管那是什么样的变化,有一件事是确定的:关系有了转移。语言材料和观念之间出现了另一种对应。语言根本无力抵抗那些随时促使所指和能指的关系发生转移的因素。这就是符号任意性的后果之一。

别的人文制度━━习惯、法律等等━━在不同的程度上都是以事物的自然关系为基础的;它们在所采用的手段和所追求的目的之间有一种必不可少的适应。甚至服装的时式也不是完全任意的:人们不能过分离开身材所规定的条件。相反,语言在选择它的手段方面却不受任何的限制,因为我们看不出有什么东西会妨碍我们把任何一个观念和任何一连串声音联结起来。

为了使人感到语言是一种纯粹的制度,辉特尼曾很正确地强调符号有任意的性质,从而把语言学置于它的真正的轴线上。但是他没有贯彻到底,没有看到这种任意的性质把语言同其它一切制度从根本上分开。关于这点,我们试看看语言怎么发展就能一目了然。情况是最复杂不过的:一方面,语言处在大众之中,同时又处在时间之中,谁也不能对它有任何的改变;另一方面,语言符号的任意性在理论上又使人们在声音材料和观念之间有建立任何关系的自由。结果是,结合在符号中的这两个要素以绝无仅有的程度各自保持着自己的生命,而语言也就在一切可能达到它的声音或意义的动原的影响下变化着,或者无宁说,发展着。这种发展是逃避不了的;我们找不到任何语言抗拒发展的例子。过了一定时间,我们常可以看到它已有了明显的转移。

情况确实如此,这个原则甚至在人造语方面也可以得到验证。人造语只要还没有流行开,创制者还能把它控制在手里;但是一旦它要完成它的使命, 成为每个人的东西,那就没法控制了。世界语就是一种这样的尝试;假如它获得成功,它能逃避这种注定的规律吗?过了头一段时期,这种语言很可能进入它的符号的生命,按照一些与经过深思熟虑创制出来的规律毫无共同之

处的规律流传下去,再也拉不回来。想要制成一种不变的语言,让后代照原样接受过去的人,好象孵鸭蛋的母鸡一样:他所创制的语言,不管他愿意不愿意,终将被那席卷一切语言的潮流冲走。符号在时间上的连续性与在时间上的变化相连,这就是普通符号学的一个原则;我们在文字的体系,聋哑人的言语活动等等中都可以得到验证。

但是变化的必然性是以什么为基础的呢?人们也许会责备我们在这一点上没有说得象不变性的原则那么清楚。这是因为我们没有把变化的各种因素区别开来;只有考察了多种多样的因素,才能知道它们在什么程度上是必然的。

连续性的原因是观察者先验地看得到的,而语言随着时间起变化的原因却不是这样。我们不如暂时放弃对它作出确切的论述,而只限于一般地谈谈关系的转移。时间可以改变一切,我们没有理由认为语言会逃脱这一普遍的规律。

我们现在参照绪论中所确立的原则,把上面陈述的各个要点总括一下。(1)我们避免下徒劳无益的词的定义,首先在言语活动所代表的整个现象

中分出两个因素:语言和言语。在我们看来,语言就是言语活动减去言语。它是使一个人能够了解和被人了解的全部语言习惯。

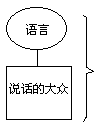

(2)但是这个定义还是把语言留在它的社会现实性之外,使语言成了一种非现实的东西,因为它只包括现实性的一个方面,即个人的方面。要有语言, 必须有说话的大众。在任何时候,同表面看来相反,语言都不能离开社会事实而存在,因为它是一种符号现象。它的社会性质就是它内在的特性之一。要给语言下一个完备的定义,必须正视两样分不开的东西,如右图所示:

但是到了这一步,语言只是能活的东西,还不是活着的东西;我们只考虑了社会的现实性,而没有考虑历史事实。

(3)语言符号既然是任意的,这样下定义的语言看来就好象是一个单纯取决于理性原则的,自然而可以随意组织的系统。语言的社会性质,就其本身来说,并不与这种看法正现抵触。诚然,集体心理并不依靠纯粹逻辑的材料进行活动,我们必须考虑到人与人的实际关系中使理性服的一切因素。然而我们之所以不能把语言看作一种简单的、可以由当事人随意改变的规约, 并不是因为这一点,而是同社会力量的作用结合在一起的时间的作用。离开了时间,语言现实性就不完备,任何结论都无法作出。

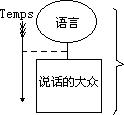

要是单从时间方面考虑语言,没有说话的大众━━假设有一个人孤零零地活上几个世纪。反过来,要是只考虑说话的大众,没有时间,我们就将看不见社会力量对语言发生作用的效果。所以,要符合实际,我们必须在上图中添上一个标明时间进程的符号:(见下图)

这样一来,语言就不是自由的了,因为时间将使对语言起作用的社会力量可能发挥效力,而我们就达到了那把自由取消的连续原则。但连续性必然隐含着变化,隐含着关系的不同程度的转移。