2.6 说服莱佛士

对于促进英国在亚洲的商业势力,

少有人比莱佛士贡献更大;

对于阐释19世纪大英帝国“开明”时期的帝国价值,

可能也没有人比他贡献更多。

莱佛士在亚洲的英国东印度公司任职十五年期间,征服了爪哇,写了三本书,替伦敦动物园草创之时收集了许多动物,特别重要的是创建了新加坡。然而该公司拒付他退休金,且向他的遗孀一再催讨他在创立东南亚最大贸易中心时所支领的开销。

对于促进英国在亚洲的商业势力,少有人比莱佛士贡献更大;对于阐释19世纪大英帝国“开明”时期的帝国价值,可能也没有人比他贡献更多。莱佛士生于1781年,距后来英军败于约克镇(Yorktown),结束对北美十三州的统治,让这个由白人殖民地构成的帝国领悟到自己并非所向无敌,只有三个月。他14岁就开始为英国东印度公司(另一种大英帝国的帝国掌旗者)效力,该公司与南亚诸多屹立已久的社会开展贸易,有时且统治它们。(父亲猝逝,留下债务,莱佛士才如此年幼就开始工作赚钱。他这段人生经历也使他成为19世纪大英帝国的贴切象征;这种布衣致富的事迹其实很罕见,任何肯上进的年轻人,只要协助英国向海外拓展商业势力,就能出人头地,这其实是个迷思,但当时英格兰人对此深信不疑。)

莱佛士在该公司的伦敦办事处埋头苦干十年,默默无闻;1805年,上头给了他前往马来半岛岸外槟榔屿的机会,他欣然接下。莱佛士始终雄心勃勃(他在几封信里自比为拿破仑),在航往槟榔屿途中自学马来语,使他成为该公司几乎不可或缺的人物;几乎没有其他员工懂得说这种语言。这地区处处叫他着迷(有次休假返回伦敦,他带了总重超过三十吨的速写、动植物、当地手工艺品),但他从一开始就关注更大的事物,关注更东方的地方。拿破仑战争(1799—1815)给了他机会,因为荷兰在这期间沦入拿破仑统治,荷兰对其亚洲殖民地(今印尼)的掌控变薄弱,正好可趁势抢夺。而莱佛士的眼光还不止于此,他针对东南亚事务所提出的第一份备忘录,就强调英国若能将殖民势力伸入荷兰印度群岛,将可充作英国扩展对中国贸易的基地。1811年,英国派九千五百人的部队从荷兰手中抢下爪哇,他即担任这支部队文职人员的第二把交椅(和首席军师);接下来四年半,他担任总督统治爪哇。

莱佛士还满心怀抱着一个憧憬,即建立一个既开明又集权、以自由贸易为基石的帝国,他深信这对当地原住民和英国都有好处。荷兰人统治时,要求爪哇各村得无偿奉献一定配额的劳役耕种外销作物,才能继续拥有他们所赖以栽种稻米自己食用的土地。他废除了这一制度,至少在书面上如此。他理解到将土地拍卖给最高投标者,对该土地课税,将足以确保糖、咖啡、其他外销作物的供应于不坠,同时让农民有机会投身市场。他决意废除蓄奴;决意用税收铺马路,改善其他有利于贸易的设施。但撇开这种欲在一夕之间引进资本主义所导致的混乱,莱佛士在爪哇还面临一个难题:他的员工和英国外交部都不赞成他将英格兰行事法则应用于该地。英国政府急于拉拢荷兰,希望在后拿破仑时代来临后荷兰成为英国在欧洲的盟邦,因此打算归还荷兰的海外殖民地,既然如此,莱佛士盖马路和其他革新举措,在英国东印度公司眼中,就成为高成本而又回收不大的投资。拿破仑战争结束不到一年,莱佛士遭调到偏远的明古连(Bencoolen,也在马来亚)任职,且得到毁誉参半的个人评价;大概只有他有次休假回到伦敦结识的高阶层友人(包括王储),才给予他实至名归的肯定(在伦敦他被颂扬为战争英雄、探险家、自然学家、人类学家)。

莱佛士为自己事业遭遇横逆而泄气,也为他所确信英国丧失的良机而沮丧。英国不只将东印度群岛还给荷兰,还容忍荷兰重新垄断与这辽阔群岛的几乎所有贸易。(诚如伦敦所了解的,如此容忍不得不然,因为来自印尼的收益乃是饱受战争摧残的荷兰重建社会、稳定局势所必需。)为巩固垄断,荷兰人不断骚扰航入他们海域的外国船只,且常拒绝服务进入他们港口的船只。印尼扼控连接印度洋、太平洋的所有海上航路,从而阻碍了想到中国、日本赚大钱的荷兰以外的商人。对莱佛士在东印度公司的上司而言,这只是令人困扰,但对较小“国家”的商人而言,这可会要他们的命。他们较小型的船只更常需要在印度、中国之间停靠补给;而他们也有特殊的资金需求。他们的资金没有东印度公司充裕,要在海上航行几个月后,才能看到他们所投注在货物、船员、补给品的营运资本有所回收,叫他们手头非常吃紧。他们得尽早将货物脱手,特别是得在季风再度转向前就返航,以免船只滞港,得再等几个月才能将这趟远行的获利送回家乡。在欧洲人到来之前几百年,这问题已借由来自中国的船只和来自印度、中东的船只在马六甲海岸会合得到解决;已有多个城镇在马六甲海峡享有过数十载(或数百年)的繁荣,最后因遭贪婪的海盗或君王索取太多保护费而灭亡。如今,由荷兰人独占了这个货物集散的绝佳地点,莱佛士决心在那里辟一个据点以便从事自由贸易(他可能是最了解该地区商业史的欧洲人)。

莱佛士不厌其烦向顶头上司(总部设在加尔各答的印度总督)发了许多备忘录,阐述荷兰人正如何加紧控制加尔各答、广东间的贸易(英国东印度公司利润最大的贸易,大抵拜鸦片贩卖之赐),最后终于得到语焉模糊的指令,一个可以解读为包括容许动武干预的指令。这正是他想要的,于是莱佛士利用苏丹去世后两兄弟争夺继承权的混乱局势,在1819年1月29日来到日后建立新加坡的所在,将流亡在外、未能继承王位的哥哥偷偷带回新加坡,承认他为合法苏丹,说服他(和他家族里实际掌权的一位叔伯),以每年八千银币的价钱将新加坡租给英国人,并派遣一支象征性的英军武力,吓阻荷兰人对这新殖民地有所不利。这整个过程花了一星期。

争议并未就此终结。荷兰人激烈抗议,但最终毫无行动;在这期间,英国东印度公司和英国外交部既怕多个负担,又怕惹荷兰不快,迟未承认这殖民地。但一如莱佛士所算计的,时间站在他这一边。加尔各答、伦敦两地的个体户贸易商和他看法一致,写了许多信、社论、宣传小册,要求支持这个新殖民地。或许更重要的,这些贸易商用脚、船、资本投了票。才两年半的光景,这小渔村就有超过万人的居民(华商居多);已有2839艘船在此港卸货(其中只383艘非亚洲人所有)。隔年的数据更超越前两年半的总和。以新加坡为据点,英国可以加入亚洲内部贸易,利用该贸易更壮大国力,而该贸易的规模比英国东印度公司所得到特准垄断的英格兰、亚洲直接贸易,更大上许多;英国还可以改变该贸易以满足自己的目的,将印度的新、旧出口品(香料、靛蓝染料、鸦片)送到远东,取代印尼的出口品。1824年3月,英国、荷兰接受这无可改变的情势,承认新加坡这个繁荣的自由贸易港为英国属地。

这个新城市的成功,不只预示了东南亚所将有的重大改变,也预示了英国所将有的重大改变,而后者或许正可以解释,为何莱佛士的上司那么心不甘情不愿表彰他的功劳。英国东印度公司于两百年前创立时,有一部分的考虑认为,具特许垄断地位的贸易公司,与政府保有密切关系,将有助于提升英国在亚洲的势力;同样重要的,这样的机构将较易掌控,不会实行与伦敦意见相左的政策。即使在该公司已深深卷入印度大陆上的军事行动时(1755年后成为孟加拉的实质统治者),这一思维仍盛行不坠;国会向来的反应乃是加强监督该公司,而非放弃该公司或拿掉该公司在将印度货物运回英格兰上的垄断权。

此外,英国东印度公司治理其新属地的方式(至少刚开始时的方式),正和莱佛士的大不一样,而和荷兰人治理爪哇的方式有些类似。基本上,该公司扮演严厉的联盟共主角色,借此掌控印度,联盟成员包括国君、大贸易商、地主。该公司频频与地方上层人士磋商,该公司早期派驻各地的总督,有许多人行事作风如贸易商君王(见1.13节)。在这同时,该公司(一如地方上的许多豪强),以直接动武对付地方上的弱势者,而非通过自由签约,取得地方所产的许多商品(例如参见7.4节)。

莱佛士的做法不同于此。在新加坡,没有什么地方豪强可供磋商,即使有,他大概也没兴趣。他深信自己和欧洲人最有见识,因此建立了几乎所有实权都由殖民地总督一把抓的政府体制,毋需向谁征询意见。另一方面,新加坡是货物集散中心,没有自行生产许多产品,因此没必要采取爪哇、印度两地都普遍采取的那种强制性劳力管制措施。事后看来,这套自由市场法则和不民主的政府,倒是他所留下的持久不坠的遗产。

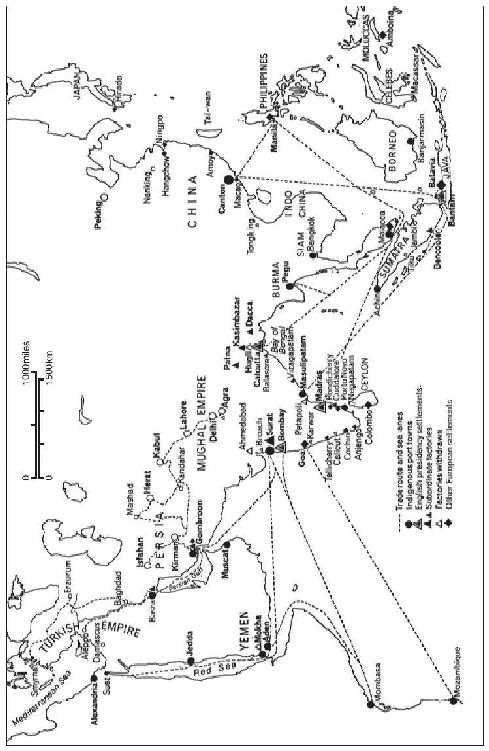

17—18世纪,英国东印度公司及其他欧洲国家位于印度洋区域的聚据点分布图

17—18世纪,英国东印度公司及其他欧洲国家位于印度洋区域的聚据点分布图

(转引自K.N.Chaudhuri,Trade and Civilisation in the Indian Ocean:An Economic History,1985)

但往这方向推进时,莱佛士不只在体现自己的想法。欧洲人愈来愈清楚了解,他们在亚洲的实质利润将来自投入亚洲内部贸易;而且抓住这些机会的欧洲人,更常是私人团体而非得到特许的公司(这些公司在国内市场享有受法律保障的垄断权,重心仍摆在国内市场)。这些“国家商人”(有些是英格兰人,更多是印度人或华人),为英国这新帝国提供了不可或缺的经济动力,却不易掌控。他们施压政府无论荷兰人说什么或做什么,都一定要保住新加坡,从而鲜明展现了他们的势力之大,足以推翻伦敦的欧洲中心观;他们之中许多人要求英国强迫中国、日本开港通商(英国政府和东印度公司在此事上原倾向于不要这么急),预示了未来局势的走向。(另一个预示未来走向的征兆,在于奉行无关税政策且几无土地可征税的新加坡政府,不知不觉中其税收竟几乎只倚赖一样违背其自由贸易精神的买卖,即鸦片专卖。)

这一新兴的“自由贸易”帝国,带来了前所未见的丰厚利润,但也带来了前所未有的改变。身为开启这剧烈变革的推手,莱佛士使那些据称引领这改变者感到不安,他们之中许多人其实更希望世界发展的脚步慢些,以便伦敦足以掌控全局,认为在这样的世界,获利机会更为可靠。