第三节 张载的二元论及其陷入唯心主义的途径

这里我们首先要研究张载怎样从生理学的观点走向伦理学的观点。

张载认为,生物之所以有生命,是由于能够与宇宙中的“气”相通。“气” 聚则生物生,“气”散则生物死。此种聚散,在动物表现为呼吸,在植物表现为根的吸收扩散。他说:

“动物本诸天,以呼吸为聚散之渐;植物本诸地,以阴阳升降为聚散之渐。物之初生,气日至而滋息;物生既盈,气日反而游散。”(正蒙动物)

这种从呼吸来区别动物植物的性质之说,在今天看来是不正确的,但在这里, 张载依然是由生物的生命过程来观察或论证生死存亡。

就人类而言,张载说,人所禀的“气”分为两部分: “气于人生而不离、死而游散者谓魂,聚成形质、虽死而不散者谓

魄。”(同上)

这里把魂魄都视为“气”,人死后,“气”既不会消灭,所以说是“死而不亡”。但是,在“死而不亡”的命题之下,就隐约地埋伏下了正在走向错误的方面的因素。

从此后退一步,张载并不认为性是由构成人体的“气”所决定的,他放弃了“气”的概念,偷换成了别的概念,从用水冰的关系说明气的聚散,一降而为从水沤的关系说明才性,他说:

“海水凝则冰,浮则沤,然冰之才、沤之性,其存其亡,海不得而与焉,推是足以究死生之说。”(同上)

按这里指的海应该是喻物质(“气”),但他把冰或沤譬喻作人的才或性, 当人生存的时候,好象是性在才里体现,而当人不生存的时候,好象性就离开世界而独立地不亡了,这样就得出结论,生死存亡却与物质(海)没有关系,因而为作为精神因素的“性”可以脱离物质而存在的前提预立下了根据。唯心主义者程颐就同意张载的这一命题,而且把“海不得而与”的“与”字改为“有”字,意义就更为明显了。

披阅正蒙,可以发现张载从开始就以“性”与“气”相提并论,并且把二者对立起来。我们在前面只引述了太和篇首的前半截,现在把全文引在下面:

“太虚无形,气之本体;其聚其散,变化之客形尔。至静无感,性之渊源;有识有知,物交之客感尔。客感客形与无感无形,惟尽性者一之。”

他既指“气”是万物之源,但同时又说“性者,万物之一源,非有我之得私也”(正蒙诚明)。因此,“气”与“性”是两条不同的渊源,这即是:

太虚←气→万殊至静←性→一知

从认识论方面讲,也有两条不同的去路,这即是: 气←感应→识知

性←无感→超识知怎样统一这种对立呢?张载便抬出一个能“尽性”的圣人来,这便是头脑里最神秘的头脑。更进一步,和洛学一样,张载也认为人性里的宝贝是天性,而天性之在人又如水性之在冰,从天赋上就有了等级之差

别,这就转入了僧侣主义。他说: “天性在人,正犹水性之在冰,凝释虽异,为物一也。受光有小大

昏明,其照纳不二也。”(同上)

更向唯心主义滑一步,性的真实性高居于一切之上,和神秘的“天道”合而为一,因此他说:

“性与天道,不见乎小大之别也。”(同上) 张载的这些譬喻正是禅学和二程所共同用过的。

据张载说,人所禀的“天性”即无不善的本性,但由于各人所禀之“气” 有偏正之不同,于是有善与不善的分别。后者,张载称之为“气质之性”, 前者,张载称之为“天地之性”。他说:

“形而后有气质之性,善反之,则天地之性存焉,故气质之性,君子有弗性者焉。”(同上)

这样讲来,天地之性是根本的,而气质之性是后天的,只要在根本方面“尽性”,则性通于“道”,不为“气”所蔽所染,他说:

“天所性者,通极于道,气之昏明不足以蔽之。”(同上)

从此,张载直接从伦理的观点说教了,他认为人应当修德,使性不受“气” 的限制,又应当“养气”,使“反之本而不偏”。张载本来也采取过刘禹锡的“天与人交相胜”的命题,但并没有贯彻下去,甚至还在修德方面区别出“气”可以由人胜或可以由人不胜的两种:

“德不胜气,性命于气;德胜其气,性命于德。⋯⋯气之不可变者, 独死生修天而已。”(同上)

和一切二元论者一样,一方面承认客观的物质实体之存在,但另一方面又承认在其外存在着精神实体,结果不能不导向唯心主义,张载在好多地方也陷入了这样的唯心主义的泥沼。他说:

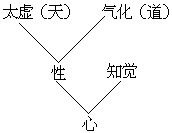

“由太虚有天之名,由气化有道之名,合虚与气有性之名,合性与知觉有心之名。”(正蒙太和)

这一段话可以绘成这样的图式:

此处的“心”即指主观的精神而言,它包括了相当于“识知”的“知觉”(指外物在主观中的映象和其它心理因素)和不由认识而由无感所直觉的一种超然活动,而后者又包括了表明天的太虚与表明道的气化,所以主观精神(心) 就居于一种至高无上的境地,不但兼摄感与无感,而且兼综自然与天道。这就是一个明显的唯心主义体系了。如朱熹所说,张载在这段话中,是认为虚、气、性、心“本只是一个太虚,渐细分得密尔”。然而这正是混乱唯心主义和唯物主义的分析法,因此,不得不把“太虚”和“心”混同起来,他说:

“太虚者天之实也,万物取足于太虚,人亦出于太虚。太虚者心之实也。”(张子语录卷中)

这和他批评佛学“以心法起灭天地”为“流遁失中”,形成了鲜明的矛盾。张载思想的动摇性,在他关于“神”的论述上也可以看出来。前面已经

说到,张载曾指出宇宙的运动是由于其内部“二端”的矛盾,不由外力,“莫或使之”,这本来已经直接导出了无神论的结论,张载在一些地方也确实把“神”解释为“气”的性质或作用,例如:

“成变化,行鬼神,‘成行’,阴阳之气而已矣。”(正蒙天道) “神天德,化天道,德其体,道其用,一于气而已。”(同上神化)

他说的神鼓万物而变化的话,还可以理解为一种泛神论。但是在另一些地方, 他又把神与物质对立起来,例如他说:

“物形乃有小大精粗,神则无精粗,神即神而已。”(易说卷下, 按程颐也有同样命题。)

“地物也,天神也,物无逾神之理。”(正蒙参两)

张载一方面把神解释为“伸”,把鬼解释为“归”,然而另一方面他所说的神,有时仍旧是有意志威力的:

“天之知物不以耳目心思,然知之之理过于耳目心思。”(同上天道)

“鬼神常不死,故‘诚不可揜’。人有是心在隐微,必乘闲而见, 故君子虽处幽独,防亦不懈。”(同上神化)

“天不言而信,神不怒而威。”(同上天道)

甚至说“万物形色,神之糟粕”(同上太和),这就又退回到有神论了。王夫之正蒙注对于这些地方的注解极尽其婉转的能事,对张载所谓神的地方, 在解释中暗示出神是没有的,不过是圣人以神道设教的假设。

在认识论上,张载也表现为二元论的体系。张载认为,人“性”本来应是至静的,只是由于通过感官(耳目之引)与外物“交”,于是出现了主观与客观的对立,出现了综合内外的万殊的“心”。他说:

“有无一,内外合,此人心之所自来也。”(同上乾称) “心之所以万殊者,感外物而不一也。”(易说卷下)

对于通过感官而取得的对外物的感性认识(“闻见”),和在感性认识的基础上建立的理性认识(“穷理”),张载是肯定的。但他又认为在闻见和穷理之外,还有更重要的“尽性”的途径。他首先把“性”和外物摆成两橛:

“耳目虽为性累,然合内外之德,知其为启之之要也。”(正蒙大心)

“闻见不足以尽物,然又须要他,耳目不得,则是木石。”(张子语录卷上)

进一步他更把“尽性”的修养方法,和洛学如出一辙,说成是和认识相对立的,他说:

“成吾身者,天之神也。不知以性成身,自谓因身发智,贪天功为己力,吾不知其可也。”(正蒙大心)

又说:

“人寻常据所闻〔见〕,有拘管,扃杀心,便以此为心,如此则耳目安能尽天下之物?尽耳目之才,如是而已。须知耳目外更有物,尽得物方去穷理。尽心了,性又大于心,方知得性,便去知得性,性即天也。”

(张子语录卷上)

正蒙的大心篇充满了神秘主义的文句,我们在这里只引录一节就够了: “大其心,则能体天下之物。有外之心不足以合天心。世人之心止

于闻见之狭,圣人尽性,不以见闻桎梏其心,其视天下,无一物非我。” 这里便使唯物主义的因素消失了。无怪乎王廷相批评张载的修养为“禅定”, 为“数念珠”。

张载哲学思想的动摇和矛盾,是和作为某社会根源的阶级的动摇性分不开的。张载的西铭(见下节)以及他自认为“为天地立心,为生民立道,为去圣继绝学,为万世开太平”(据宋版张子语录,南宋以来传述作“为生民立命”和“为往圣继绝学”)的抱负,都是以唯心主义为基础的。因此,张载的思想虽然由于重视自然科学,在世界观方面导向了唯物主义,但从他的哲学体系,特别是从认识论看来,他又动摇到唯心主义的泥沼中去了。从前者而言,后来的一些唯物主义者常抓住他的积极的有价值的因素,予以批判的发展;从后者而言,道学家又抓住他的消极的部分,予以膨胀,因而他之被列为道学的开创者之一,并不是偶然的。