第七章 柳宗元和刘禹锡的唯物主义、无神论及其战斗性格

第一节 刘柳的政治革新和刘柳思想体系在斗争中的成长

刘禹锡(公元七七二——八四二年)和柳宗元(公元七七三——八一九年)的唯物主义和无神论思想,就其内容、体系、战斗性和科学性等方面来看,不仅在唐代最为突出,而且在中国唯物主义无神论史上也有其创造性的建树和特殊的历史地位。如果把刘、柳的理论体系从历史上加以考察,它就突出地显现出如下三个特点:

第一,刘、柳在认识自然现象、解释自然现象的场合,不仅坚持了一般的“元气”一元论的原理,并且创立了“天与人交相胜、还相用”的唯物主义世界观;由于通过无神论的战斗道路在认识论、世界观上都体现了唯物主义的观点,所以对于许多自然现象做出了创造性的阐述;在阐述过程中,并对于当时及历史上各种形式的有神论思想和宗教迷信观念,进行了广泛的分析批判;通过这些批判丰富了唯物主义的思想内容。

第二,刘、柳在关于自然现象的阐述过程中,更在主观上试图把他们这种世界观贯彻到社会历史领域,极力从他们所能理解的社会的客观规律来认识历史发展,解释社会现象;并对于当时及历史上各种形式的唯心主义历史观和神学的社会历史学说展开了批判;通过这一比较深入的批判,又创立了富有人民性和反抗性的一种“生人之意”的人道主义的历史观,从而把唯物主义世界观在实际的运用时变为政治斗争的手段。这一点,对于后代的唯物主义者富有启发作用。

第三,刘、柳不仅在理论战线上坚持唯物主义和无神论,同时又在贞元、元和之交,代表着带有非品级性色彩的庶族地主与王伾、王叔文结成政治革新集团,向宦官、藩镇所代表的特权势力和豪族所代表的品级性地主阶级等反动统治集团,展开了搏斗。(参看本卷第一章)这就充分证明,刘、柳的唯物主义和无神论富有斗志昂扬的实践性格。同时我们也应指出,从刘、柳这样有组织的政治斗争起,已开启了宋代王安石以及明代方以智等人以唯物主义哲学家而直接参与大规模的政治斗争的先河,而与前代唯物主义者多倾向于文化斗争相比较,就不同了。

根据这三个特点来给以综合的评价,刘、柳在中国唯物主义史上的贡献和地位,不仅超过了荀子,而且也超过了王充和范缜。

但是,中唐特权势力通过宦官和藩镇,内外结合,罗致而成的“八司马” 冤狱,隐蔽着历史真实;长期以来,除少数学者如王安石等肯定他们的功绩外,封建的史书总是诬蔑他们为“小人”;刘、柳的文章,虽为人们所熟读, 但很少有人脱出字面上的背诵,对他们的唯物主义、无神论思想,予以公正的评价和应有的阐扬。甚至“五四”以来有关中国哲学史或思想史的著作, 除极个别的以外,也从无片言只字提及刘、柳的姓氏。这样的冤案是不能令人容忍的。

刘、柳唯物主义无神论思想体系之被湮没,是和中国封建社会“异端” 思想家所遭受的悲剧的命运,有其共同之点的,然而最使人困惑的是,有些进步的思想家的著作因了遭受禁忌以至佚失,从而也就难于知道他们的思想

内容,但刘、柳的著作却不然,他们的文章传诵之广并不下于正宗学派的。为什么他们的思想一直湮没着呢?原来刘、柳的文章被统治阶级正宗化了, 偏见成了公论!因此,我们必须依据列宁所指示的,首先揭除旧史的掩盖的偏见,重新估价他们的思想。

在刘梦得集(卷次依崇兰馆本)和柳河东集(卷次依世綵堂本)中,关于唯物主义无神论的著作,约计八十篇上下;直接而系统的表述世界观的著作,则依原论证展开的逻辑顺序,集中的表现于如下六篇:

-

柳宗元天说(卷一六);

-

刘禹锡天论上篇(卷一二);

-

刘禹锡天论中篇(同上);

-

刘禹锡天论下篇(同上);

-

柳宗元答刘禹锡“天论”书(卷三一);

-

柳宗元天对(卷一四)。

这六篇著作,应视为中国唯物主义无神论史上的重要文献。历来的正宗派注释家(例如宋人所谓“五百家注”),由于地主阶级意识形态的偏蔽, 对刘、柳的唯物主义无神论思想,采取了敌视或抹杀的态度,故于其写作年代,很少给以考辨。我们从这些著作来看:一则说“盖有激而云”,再则说“今以一己之穷通而欲质天之有无”,断之为刘、柳永贞(公元八○五年) 贬谪后的“孤愤之书”是合乎历史实际的。

元和八年(公元八一三年)韩愈的答刘秀才论史书(韩昌黎集外集卷二) 说:“夫为史者,不有人祸,则有天刑。”

针对韩愈这种有神论的世界观,柳宗元曾作与韩愈论史官书(柳集卷三一)给以批判:

“前获书,言史事,云:‘具与刘秀才书’。及今乃见书藁,私心甚不喜。⋯⋯又言‘不有人祸,则有天刑’,若以罪夫前古之为史者; 然亦甚惑。⋯⋯凡鬼神事,渺茫荒惑无可准,明者所不道,退之之智而犹惑于此?⋯⋯此大惑已。”

上述韩、柳就“史官”问题所展开的有神与无神的理论斗争,与柳作天说,从“韩愈谓柳子曰”起论,先后恰相衔接。因此,他们颇有可能从一次论争连续出现了若干作品,亦即从“论史”争到“说天”。依论争的逻辑顺序而言,从人事的“当然”深入到天理的“本然”,由“天人之际”穷究“道之大原”,也符合于理论斗争一般的展开过程。

倘若这个推断得以成立,则上引前五篇论争性的无神论著作,就完整地反映着韩和柳、刘如下一个论争的场面:

(一)元和八年,正当“王叔文之党既贬,有诏:虽遇赦不得量移的四年之后,韩愈以“论史”为题目对柳宗元进行有神论的说教;

(二)柳宗元坚持其无神论的立场,除在与韩愈论史官书中对之进行批判外,特另撰天说“以折韩退之之言”;

(三)刘禹锡以柳宗元的终点为起点,续作天论三篇“以极其辩”,使刘、柳共信的无神论思想更加完整而牢固;

(四)柳宗元最后作答刘禹锡“天论”书,声明天论乃天说的“传疏”, 二者在原则上“无异道焉”,实乃一个学派之言论。论争至此结束。

把论争年代和论争过程这样确定下来,有其重要意义。因为由此可以证明:刘、柳在政治革新运动失败以后,丝毫没有屈服,经过实际斗争的考验,

其唯物主义无神论思想体系更加成熟与巩固,成为继续坚持斗争的理论武器。

就论争的思想内容来看,韩、柳之间,为有神论与无神论的根本对立, 从韩文到柳文,意味着有神论被批判和无神论被树立的过程;反之,刘、柳之间的异同商讨,则是无神论思想自身的深刻化、丰富化并体系化的成长过程,也即无神论与唯物主义相结合,而上升为完整的世界观的过程。

这就是说,论争过程的前后两个阶段,在理论意义上有严格的区别,不容混同。因为这一论争,实质上是政治革新斗争在思想战线上的继续或延长, 它反映着中唐“朋党”分野的社会根源或阶级关系。这里,必须破除旧史家和近代唯心主义者的阶级偏见,依据当时阶级斗争的规律,来划清两条路线的是非界限。

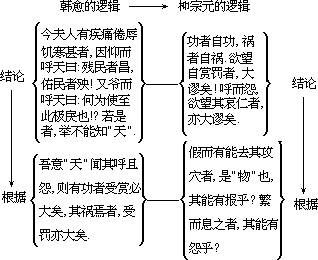

前面说过:论争的起点,是韩、柳之间的有神论与无神论的根本对立, 是柳宗元持其无神论武器对于韩愈的有神论展开批判。但是,正如天说所示, 这一论争的逻辑特点,在于主敌双方,各从实质相反的根据出发,导出了形式上好象并无多大分歧的结论。为了揭穿这一论争场面的实质,特将韩、柳在论争中所显示的逻辑体系,列表对照(表见下页)。

从结论上看,韩说凡呼天怨天者举不知“天”,柳说凡求天赏罚或望天哀仁者均是大谬。不怨乎天与不求于天,好象在形式上是没有多大分歧的; 而从根据上看,韩说天能赏功罚祸,柳说天只是“物”,根本不能有报有怨。这样看来,人格神与自然物,在前提上是根本对立的。因而韩、柳之间的论争焦点在于理论根据,已非常明白。至于在结论上对“天”的态度,韩愈只教人不怨,那就无异教人不必对于贫困世界控诉了,逆来顺受而已,否则, 就不知“天”或神之妙了。

从逻辑的根据和结论上看来,在韩、柳之间,更存在着这样的分歧,韩愈的根据和结论的关联在于消除上帝和现实的矛盾,而柳宗元的根据和结论的关联在于暴露上帝和现实的矛盾。韩愈以不应怨(怀疑)而怨(怀疑), 谓之“极戾”(破坏统一),而柳宗元则以从莫须有的东西找寻理由,谓之“大谬”(矛盾之至)。

逻辑的根据就是世界观的缩写。所以柳宗元写“天说以折韩退之之言”, 也就是柳持其无神论以批判韩的有神论。

但是,韩愈的逻辑秘密究竟何在呢?

关于这个问题,我们在本书第六章已经指明:韩愈在中国思想史上所以占有“正宗”地位,是由于他首创了“道统”之说,并以直接孟轲,继传“道统”自命;与此同时,韩愈也师承了思、孟学派的“无类逻辑”,用以阐述其有神论的世界观,这是韩愈思想特点及其逻辑秘密的所在。兹据天说所转引的“韩退之之言”,给以具体分析如下:

第一,韩愈完全学孟轲笔法,以类比述意而又绝不知类,袭用曾参、子思“以身形物”的方法,推演出歪曲实际的天人关系,他说:

“果蓏饮食既坏,虫生之;人之血气,败逆壅底为痈疡疣赘瘘痔, 虫亦生之。木朽而蝎中(出),草腐而萤飞,岂不以坏而后出耶?物坏, 虫由之生;元气阴阳之坏,人由之生。”

这里应特别注意的是:在韩愈看来,所谓“坏而后出”就是宇宙的普遍规律之一。准此,则事物转化的过程,新陈代谢的质量跃进或突变的过程, 被事物互灭的过程所代替,必甲坏灭而后乙生成,因乙生成而甲益坏灭,因而发展规律便被他歪曲了。韩愈这个主观臆造的所谓规律,其如何歪曲了客观实际,已由刘禹锡给以批判,这在下文另有叙述。这里只指出:韩愈把蝎与腐木、萤与腐草,人类与元气阴阳的关系,视同一律,互相比附,实为“坏而后出”见解的来源,而这也正是思、孟学派“无类逻辑”的应用。从方法论上看,完全不顾事物的种差,抹煞事物的差别性,而片面地夸大其同一性; 或完全不顾事物的普遍联系,只抽象地抓住表面矛盾一个侧面,而抹煞其互相依存转化的发展,正是形而上学的特点,也就是韩愈逻辑错误的根源。

第二,韩愈更进一步,把“无类逻辑”和中庸的“拟人推理法”结合起来,从而本来属于个人对集体的“功”、“祸”概念,遂转变成为神学范畴, 转变成为人对于“天”的伦理关系,是功是祸,都以天的意志或损益为标准, 他说:

“虫之生而物益坏:食啮之,攻穴之,虫之祸物也滋甚。有能去之者,有功于物者也;繁而息之者,物之仇也。 “人之坏元气阴阳也亦滋甚:垦田原,伐山林,凿泉以井饮,窽墓以送

死,而又穴为偃溲,筑为墙垣城郭台榭观游,疏为川渎沟洫陂池,燧木以燔, 革金以熔,陶甄琢磨,悴然使天地万物不得其情,悻悻冲冲,攻残败挠而未尝息;其为祸元气阴阳也,不甚于虫之所为乎?

“吾意:有能残斯人,使日薄岁削,祸元气阴阳者滋少,斯则有功于天地者也;繁而息之者,天地之仇也。”

由此可见,韩愈的“坏而后出”的世界观和人类起源论,把人类征服自然、发展生产的行为,也即使自然归顺于人类的“享有”(An-eignung)或使“异己对象的性能加以同化”(参看本卷序论补),反而看成了“为祸元气阴阳”有“甚于虫之所为”的罪证,因而人类在本性发展上就是“天地之仇”。他由此得出一个仇视生产者的结论:“能残斯人”者才是“有功于天地”,“繁而息之者”反而是“天地之仇”!这就把中世纪的贫困世界用神学说教加以理论化了。

第三,和上面说的“同化”或“享有”相对立,土地极力人格化了之后, 土地便倒行逆施站在生产者的头上,而远离开生产者压迫生产者,这就是所谓“异化”(参看序论补),因此异化了的东西即权力,大事残害人类了。从这里,我们可以理解上表所列韩愈逻辑的实际意义。封建主义的特权和例

外权,也即从主权到各种品级的人格权力,本来是“能残斯人”的法律虚构, 而韩愈竟然把与人民为敌的封建主义统治阶级的利益还元成为天的意志,把地主阶级对于人民的压迫以至残杀曲解为天人的正常关系,把阶级之间的利害相反类比为天人之际的功祸相反,这就是“坏而后出”的虚幻规律的理论根源。

韩愈一方面把天当作能够“赏功罚祸”的人格神,断定“有功者受赏必大”,“其祸焉者受罚亦必大”;而同时在另一方面又断定“残民者昌,佑民者殃”是合乎天意的。这从正常的人的逻辑来看,其根据和结论已有显明的矛盾,因而是两个不通的背谬命题。但是,从无类的神学逻辑来看,则“人刑”、“天祸”,一以贯之。这就是说,在韩愈的豪族地主立场上,“天之说”与“论史书”,恰为首尾呼应,浑然一体,其间并不矛盾,因为残民的人是有功于天地的人。由此足证,无类逻辑的谬误、拟人推理的臆造和有神论的颠倒的世界观,这三者相结合所形成的思想体系,在当时豪族地主与庶族地主的斗争中,确已显示着它的露骨的奴婢实质。针对着韩愈的这些论点, 柳宗元首先指出:

“彼上而玄者,世谓之天;下而黄者,世谓之地;浑然而中处者, 世谓之元气;寒而暑者,世谓之阴阳。是虽大,无异果蓏痈痔草木也。” 这就是说,世界上所有的客观现象,从形态上看虽是千差万别的,而实

质上则同样是自然物质的范畴。自然物质上没有人格神,也就没有“赏功而罚祸”的意志。因此,他从“元气”一元的唯物主义进而对于韩愈的有神论提出有力的反驳:

“天地,大果蓏也;元气,大痈痔也;阴阳,大草木也;其乌能赏功而罚祸乎?!”

其次,柳宗元认为:“功”、“祸”观念只是个人对集体关系中的范畴, 绝对不能在人类对自然的关系中,亦即在天人之际滥设伦理规范。他特别强调“功者自功,祸者自祸”的与上帝毫无关系的命题,就是对于韩愈的能赏能罚的有神论的直接驳斥。无类逻辑渊源于孟轲,在柳宗元看来,即是他说的推论“不类”(参看辩鶡冠子),是需要给以揭露的。所以他在天说结尾处特地点明:

“子而信子之仁义,以游其内,生而死尔;乌置存亡得丧于果蓏痈痔草木耶?!”

我们知道,“仁义”是孟轲“按往旧造说”的专名,柳宗元在天爵论(柳集卷三)中曾对之有所批驳,力辩以仁义道德来说明等级的天定论,是一种虚构,而力主能“明”能“志”的人,虽庸人可以为孔子,失去了明志,则孔子也可以变为庸人。这里在驳斥韩愈的有神论世界观时,又用画龙点睛的笔法,发抉其理论传统之所自。

上述柳宗元对韩愈有神论的批判,只是刘、柳之无神论思想体系的雏型。至于刘、柳的世界观及历史观构造的逻辑环节和主要内容,我们应对刘禹锡的“天与人交相胜、还相用”学说和柳宗元的“元气”一元论以及“生人之意”学说进一步地阐述。