(二)刘禹锡的“天与人交相胜、还相用”的学说

前面说过:柳宗元的天说,从原则上对韩愈的有神论思想划清了是非界限,刘禹锡以为天说对于天人之际的全面关系,尚有“未究”,续作天论(刘集卷一二)三篇,提出了“天与人交相胜、还相用”的独创学说。

这个独创的学说,有其丰富的唯物主义内容,而其完整的体系是由以下四个逻辑环节来构成的:

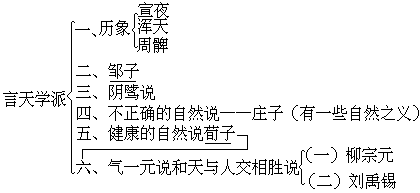

在这个学说的第一个逻辑环节上,就是对于“古之言天”的学派,给以分类,并从中表明自己的立场。如果摆脱文字形式,就思想内容来分析,刘禹锡关于这个问题的主张,约如下表:

刘禹锡对于历象的“天体三法”和邹子的“高远卓诡”之说,只说了一句“吾非斯人之徒也”,便付诸存而不论,对于阴骘说与自然说两派,则进行了分析。

这完全是应该的。因为天论是继天说而作的,其任务要进一步阐发柳宗元的无神论思想,从唯物主义世界观高度,对于有神论思想展开批判。为此, 刘禹锡首先对于阴骘说与自然说的涵义及其思想实质,作了客观的解释:

“世之言天者,二道焉:拘于‘昭昭’者则曰:‘天与人实影响, 祸必以罪降,福必以善徕,穷伌而呼必可闻,隐痛而祈必可答’。如有物的然以宰者,故阴骘之学胜(世綵堂本作“腾”兹据崇兰馆本校改) 焉。泥于‘冥冥’者则曰:‘天与人实相(世綵堂本作“剌”)异。霆震于畜木,未尝在罪;春滋乎堇荼,未尝择善;跖、跷焉而遂,孔、颜焉而厄’。是茫乎无有宰者,故自然之说胜焉。”(天论上)他指出了

阴骘说为有神论,而自然说虽为无神论,但还有缺点,随即提出了他自己“天与人交相胜,还相用”的唯物主义学说。

在这个学说的第二个逻辑环节上,对于天人关系问题,展开唯物主义论证。关于这个问题,刘禹锡认为,当客观世界及其规律作为盲动力量支配人类,而人类被迫处于茫然无知境地的时候,就产生有神论思想;但是,当人类一旦认识了客观世界及其规律,从而能够支配自然,预见未来的时候,就会从有神论解放出来,而转变成无神论者。他为了具体阐明这一原理,并从自然斗争和社会斗争中各举若干实例,给以分析。

第一,在自然斗争实例中,刘禹锡关于“操舟”一事所作的分析,最为完整:

“夫舟行乎潍、淄、伊、洛者,疾徐存乎人,次舍存乎人。风之怒号,不能鼓为涛也;流之溯洄,不能峭为魁也。适有逆而安,亦人也; 适有复而胶,亦人也。舟中之人,未尝有言天者,何哉?‘理’明故也。”

“彼行乎江、河、淮、海者,疾徐不可得而知也,次舍不可得而必也。鸣条之风可以沃日,车盖之云可以见怪。恬然济,亦天也;黯然沈, 亦天也;险危而仅存,亦天也。舟中之人未尝有不言天者,何哉?‘理’ 昧故也。”(天论下)

此所谓“理”,即今语所谓“规律”。“理昧”就产生有神论,“理明” 就产生无神论。准此原理,肯定了人类对于客观世界及其规律的可知性,从认识论根源上消灭了有神论所据以滋长的思想基础。

第二,关于社会斗争,刘禹锡举出了他所理想的“法制”,进行了分析。他把“法制”当作规定社会秩序的准则、判别言行是非的标准。这一“法制” 的概念在客观上是和封建主义的特权、例外权相对立的平等观念,其内容包含着古代法家的传统观点即社会契约说的萌芽形态。他认为只要能充分发挥平等法权的威力,人们的社会活动就有了明确的方向,就会坚持无神论立场; 反之,就必然走入有神论迷途。所谓“人能胜乎天者,法也”,就是这个意思。根据这一认识,刘禹锡从“法制”“行”“■”的三种不同情况,企图揭示有神论和无神论的社会根源:

“法大行,则是为公是,非为公非;天下之人,蹈道必赏,违之必罚。当其赏,虽三旌之贵,万钟之禄,处之咸曰宜,何也?为善而然也。当其罚,虽族属之夷,刀锯之惨,处之咸曰宜,何也?为恶而然也。故其人曰:‘天’何预乃人事邪?唯告虔报本,肆类授时之礼,曰‘天’ 而已矣。福兮可以善取,祸兮可以恶召,奚预乎‘天’耶?

法小■,则是非驳;赏不必尽善,罚不必尽恶;或贤而尊显,时以不肖参焉;或过而僇辱,时以不辜参焉。故其人曰:彼宜然而信然,‘理’也;彼不当然而固然,岂理邪?‘天’也!福、或可以诈取,而祸、或可以苟免。人道驳,故天命之说亦驳焉。

法大■,则是非易位;赏恒在佞,而罚恒在直;义不足以制其彊, 刑不足以胜其非;人之能胜天之实,尽丧矣。夫实已丧而名存,彼昧者方挈挈然提无实之名以抗乎言天者,斯数穷矣。⋯⋯

法大行,则其人曰:‘天何预人事耶?我蹈道而已。’法大■,则其人曰:‘道竟何为邪?任人而已。’法小■,则天人之论驳矣。” 上述刘禹锡的“法制”观点,是他的“理”的观点的实现形式,这即是

唯物主义在实际运用上的一种人道主义。从历史条件看来,这一“法制”思想是对于封建主义特权者的军事权和司法审判权的抗议,也即对封建主义的“法律虚构”的否定。基于这样“天下之人”都具有“公是公非”的平等形式的法权的享受,在刘禹锡看来,好象祸福就属于人的自为了,既然人类社会没有赋予一种人以特权,使其取福避祸;既然人类社会没有剥夺一种人的权利,使其有祸无福,好象在这样“法大行”的社会,就平等了,也就无须祈天降命了。反之,则必然产生宗教的幻想。这一观点,显明地反映出带有非品级性色彩的庶族地主的阶级愿望。看来刘禹锡的分析好象只是从公是、公非出发,但其实质却表现了刘禹锡自己的阶级观念。从中国唯物主义和无

神论史上来看,王充的宿命论,范缜的偶然论都是从社会根源上寻求贫富贵贱所以形成的理由,这些结论不能不带有消极的抗议性质;但对于有神论与无神论的区分及转化关系,从社会根源上进行积极性的研究,实以刘禹锡为第一人。至其所以能有此创造性的研究,如前所述,一方面当然是得力于当时天文数学等科学上的先行成就,而同时更应该视为顺宗时代“政治革新” 斗争实践经验的总结与概括。因此,可以说刘禹锡的“天与人交相胜”学说, 虽在无神论与有神论两大阵营中属于自然说一派,而实为该学派在中唐的新的发展。

从思想史的承藉关系来看,刘、柳的无神论,应与荀子的天论篇有内部联系。就刘禹锡来说,在唐故吕君集纪(刘集卷二三)一文中,曾推崇其“政治革新”的战友之一吕温“以谪似贾生,能明王道似荀卿”,并特依“贾生之书首过秦而荀卿亦后其赋”的编纂体例,手定唐故衡州刺史吕君集,恳切要求“后之达解者,推而广之,知予之素交,不相索于文字之内”。此一史实,确足证明刘禹锡与荀子的学派渊源。

在这个学说的第三个逻辑环节中,刘禹锡把“交相胜”与“还相用”两个原理结合起来,对于无神论的唯物主义世界观,作了系统的阐发。

首先,刘禹锡与柳宗元同样,认为世界是自然的物质实体,万物的生成和发展是一个有规律的过程:

“其(天地)本在山川五行,浊为清母,重为轻根。两位既仪,还相为庸。嘘为雨露,噫为雷风。乘气而生,群分汇从:植类曰生,动类曰虫。倮虫之长(按指人类),为智最大,能执人理,与天交胜。用天之利,立人之纪,纲纪或坏,复归其始。”(天论下)

这就是说,从天地日月、山川五行、雨露雷风、植物动物,直至“为智最大”的人类,同为物质通过两仪相互为用的嘘噫(指运动)而存在的形态。单就人类来说:

“今夫人之有颜、目、耳、鼻、齿、毛、颐、口,百骸之粹美者也, 然而其本在乎肾肠心腑。”(同上) “为智最大”的人类,因为是“倮虫之长”,所以“其本”亦与一般动

物同样,首先“在乎”满足物质要求的“肾肠心腑”。所以“能执人理与天交胜”的首要内容,就是进行生产斗争。因此,他说:

“阳而艺树,阴而揫敛,防害用濡,禁焚用洒,斩材窽坚,液矿硎鋩,义制强讦,礼分长幼,右贤尚功,建极闲邪,人之能也。”(天论上)

但是,在人类进行生产斗争以满足物质要求的活动中,其与天的关系, 并不象韩愈所说的是“坏而后出”的互灭关系,相反的,在刘禹锡看来,恰巧是建立在“天之所能”的物质基础上:

“阳而阜生,露而肃杀,水火伤物,木坚金利,壮而武健,老而耗眊,气雄相君,力雄相长,天之能也。”(同上)

上述刘禹锡的生杀观点,是不被柳宗元所赞成的,但是强调指出人类征服自然、利用自然的重要性与可能性,与荀子天论篇在精神上实为一贯。其关于义礼法制等上层建筑起源的理论,尤与荀子礼论性恶等篇相互发明,此点将在下面另论。

其次,刘禹锡综合“人之所能”相应于“天之所能”的物质基础,进一步指出:“交相胜”与“还相用”是世界万物的普遍规律:

“万物之所以为无穷者,交相胜而已矣,还相用而已矣。”(同上) 在“交相胜、还相用”的既有斗争又有联系的关系中,物质运动不仅没

有伦理的“功”、“祸”的因素,不仅根本不是片面的纯粹对抗性质的互灭关系,相反的,是在客观规律的支配下面,循着必然的轨道不断向前发展的、无穷的矛盾统一的过程。

这是因为:凡是相关联的事物,都建立在两个以上的特殊规律的交叉点上,一经交叉,便产生一种新的共同力量,支配着相关事物的运动与发展方向,相关的双方,均不能逃脱此共同力量的支配。刘禹锡把这种产生在事物特殊规律交叉点上的共同力量或新的规律,叫做“数”与“势”。例如他说:

“水与舟,二物也。夫物之合并,必有数存乎其间焉。一以沈,一以济,适当其数、乘其势耳。彼势之附乎物而生,犹影响也。本乎徐者, 其势缓,故人得以晓也;本乎疾者,其势遽,故难得以晓也。彼江海之复,犹伊淄之复也;势有疾徐,故有不晓耳。⋯⋯又恶能逃乎‘数’而越乎‘势’邪?!”(天论下)

这里所说的“数”相当于时空的“质点”说,所说的“势”相当于机械力关系的因果说,刘禹锡把它们叫做“理”。人类掌握此“理”,就可以执一御万,他说:

“大凡入乎数者,由小而推大,必合;由人而推天,亦合。以理揆之,万物一贯也。”

就“天人之际”而言:天与人各有其特殊规律,其规律亦各有其特殊作用;天人在相互关联中,亦有其“数”与“势”,如昧于此“理”,即陷于盲目,隳于阴骘:

“天之道在生植,其用在强弱;人之道在法制,其用在是非。⋯⋯ 天恒执其所能以临乎下,非有预乎治乱云尔;人恒执其所能以仰乎天, 非有预乎寒暑云尔。生乎治者人道明,咸知其所自,故德与怨不归乎天; 生乎乱者人道昧不可知,故由人者举归乎天。非天预乎人尔。”(天论上)

这里,天道的生植、强弱的规律和形式,人道的法制、是非的规律和形式,的确表达出一位中世纪唯物主义者的战斗态度。刘禹锡就依据了这样形而上学的唯物主义理论,对于韩愈的有神论世界观及其所臆造的“坏而后生” 原则,给予彻底的驳斥。刘禹锡所以能够创立“天与人交相胜、还相用”的唯物主义学说,有破有立地阐发出若干重要的规律或范畴,以完成其理论体系,显然吸取了当时的天文历数科学成就,例如他和柳宗元就辩论过科学家僧一行的学说渊流(与刘禹锡论周易九六书),特别从傅奕与吕才的无神论思想中,受到了启发。

在这个学说的第四个逻辑环节上,刘禹锡对于佛家所谓“空”、所谓“无” 进行了分析批判。在这一批判中,使其唯物主义世界观得到了新的重要的发展:

“若所谓‘无形’者,非‘空’乎?‘空’者形之希微者也;为体也不妨乎物,而为用也恒资乎有,必依物而后形焉。

今为室庐,而高厚之形,藏乎内也;为器用,而规矩之形,起乎内也。音之作也有大小,而响不能逾;表之立也有曲直,而影不能逾。非‘空’之‘数’欤?”(天论中)

似此,把“空”当作物质存在的形式,进而阐明它与“有”的矛盾统一

关系。并从认识论上证明,所谓“空”或“无”,并不是超越在“器用”“常形”以外的孤立概念:

夫目之视,非能有光也,必因乎日月火炎而后光存焉;所谓晦而幽者,目有所不能烛尔;彼狸猩犬鼠之目,庸谓晦为幽邪?吾固曰:以目而视,得形之粗者也;以智而视,得形之微者也。焉有天地之内有无形者邪?

古所谓‘无形’者,盖无‘常形’尔,必因物而后见尔,乌能逃乎‘数’邪?!”(同上)

对于佛家“有”与“无”的唯心主义的对立看法,刘禹锡在牛头山第一祖融大师新塔记(卷四)一文中,也同样给予了批判:

“夫上士解‘空’而离‘相’,中士著‘空’而嫉‘有’。不因‘相’ 何以示‘觉’?不由‘有’何以悟‘无’?彼达真谛而得中道者,当知‘为而不有’,贤乎以‘不修’为‘无为’也。”

我们将塔记与天论合看,就可知刘、柳生平虽以“百家之学”自命,未尝明言排佛排道,而在基本理论上则绝未放松对佛道的批判。现在有这样一种看法,似乎以刘、柳不排佛道为证据,就指他们倾向于唯心主义,这显然是一种误解。殊不知对立的学派在范畴的吸取或继承上加以改造,非但不足证明接受对立学派的观点,而且往往是丰富自身体系的形式之手段。关键问题,仍应从刘、柳哲学体系及基本理论上来评价。倘舍此主要方面的论证而从形式上别立所谓标准,则排佛的韩愈,同时又是忽忽诗篇的作者;而承认庄子的自然之说可取的柳宗元,又是从基本理论上批判庄子为“空言而无事实”的愚惑论者(参看卷五辩亢仓子);这样就会使人们将唯心主义唯物主义两大阵营的分野搅成一团混乱。

综上所述,“天与人交相胜、还相用”学说的四个逻辑环节,就构成了刘禹锡唯物主义无神论的思想体系。所以他在天论下篇结尾处,对于历史上有神论思想,又作了总结性的批判:

“尧舜之书,首曰‘稽古’,不曰‘稽天’;幽厉之诗,首曰‘上帝’,不言人事。在舜之庭,元凯举焉,曰‘舜用之’,不曰‘天授’; 在殷中宗袭乱而兴,心知说贤,乃曰‘帝赉’。尧民之余,难以神诬; 商俗以讹,引天而殴。由是而言,天预人乎?”这里,刘禹锡在其唯物主义无神论思想体系中,已经涉及到历史领域的有神论思想的批判;但是,关于无神论历史观的探索和成就,却主要由柳宗元担当起来。