三角结构模型与文学研究

语言的权力何在?它如何既能建构又能颠覆主体?拉康把主体“三角结构”模型嵌入美国作家爱伦·坡的小说《失窃的信》中,作出了回答,也为文学研究提供了一种独特模型。

《失窃的信》的故事并不复杂,颇有侦探小说意味。王后收到一封机密信,正在细看,冷不防国王进来,情急中只好把这启封的信摆在桌面上,以为这反而不会让国王疑心。就在这紧要关头,大臣又进来了。他一眼认出了写信人的笔迹并看透了王后的隐秘,就在王后眼皮底下用调包计把信“窃” 走。因国王在场,王后敢怒不敢言,被迫装作若无其事。事后,王后命令警长找回失窃的信。警长能力低下,把大臣的住宅里外搜遍却一无所获,只得求助于业余侦探杜宾。杜宾智力过人,似乎毫不费力便找回信,捞取一大笔酬金。他后来告诉警长,根据推理,那位既是数学家又是诗人的大臣喜欢别出心裁,因而会象王后那样把信放在显眼位置,以此作障眼法。于是,杜宾便设法在壁炉架上挂着的文件袋里“换”回了那封要命的信。

拉康把这篇小说带入他的“三角结构”模型,从而在小说中发现同一“三角关系”的“自动重复”结构。小说有两个场面:第一场面是“主要场面”, 第二场面是它的重复形式。

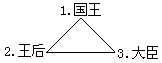

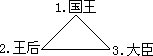

主要场面发生在王后卧室,出场人物有王后、国王和大臣三人(如图)。国王对王后收到信之事视而不见,具有唯实者的低能(现实界);王后因此有秘密可藏的错觉,这属想象界的自恋性错觉;大臣则看清两人的弱点,拿走信, 这显示出象征界的眼力。第二场发生在大臣寓所,出场者为警长、大臣和杜宾(如图)。警长处在 1 号位入替前一场的国王,他也一无所见;大臣取代

王后占据 2 号位,犯了与王后同样的错误:自以为秘密可保;杜宾取代大臣

杰 姆逊:《拉康的想象界与象征界》,《理论的意识形态》,卷 1,伦敦,1988 年版,第 104 页。

进入了 3 号位,他象上一场大臣那样看到了本应收藏的信放在显眼处,于是也用调包计取走了原信。

在拉康看来,关键是把内容不明的“信”看作一种无意识隐喻,即它是无意识愿望的一个能指,这个能指表明:一种规范性语言( a formal language)决定主体。“信”是王后本人的“象征”,“她把自己的存在寄于其中,这个象征是违法的”。正是在此拉康发现了语言的权力对主体的绝对支配性能:“恰恰是那封信和它的转手制约着这些主体的角色和出场方式。如果它‘被搁置’,他们就会遭受失信的痛苦。他们将从这封信的阴影下走过,变成信的折光”。例如,这封失窃的信仿佛享有主宰人吉凶祸福的神奇权力,因为它“暗含着凶兆”,可以令王后或大臣受到惩罚。所以对拉康来讲,重要的不是关心罪行和过失,而是“由那封信构成的对立和诽谤的象征”, 即信这种语言规范对主体的支配性功能。拉信为主体设定角色位置,令主体无条件置于语言规范的重复性控制之下,正如杰姆逊所评论的,这种自动重复结构“把一种结构化权力施加于在某个时间里占据这些位置的主体身上。因而能指链变成一种恶性循环”,而这种叙事的所指“恰恰是语言本身”。杰这表明,拉康的叙事分析实为语言的权力的寓言性阐释:语言结构既可以建构主体,也可以颠覆主体,恰如中国古语所谓水能载舟也可覆舟一样。实际上,语言对主体的建构正象王后和大臣对自己的自恋性错觉一样,都是一种幻觉。因而拉康所力图证明的是,语言对主体而言实质上是一种颠覆性权力。

原来,拉康所竭力探寻的无意识的语言性乃至主体的语言性,与其说是引向语言对主体的建构,不如说是引向语言对主体的颠覆。这表明,拉康的“语言乌托邦”其实是“否定性乌托邦”,即语言的卓越功能不在于它肯定或建构主体,而相反在于它否定或解构主体。这无疑是一个语言悖论。这个悖论的存在是确实的,但不是绝对不变的;同时,这个悖论的根源无法由拉康的后结构主义心理分析学揭示出来。拉康的理论“贡献”正在于他使人看到了这个悖论,并且也看到了他本人的局限处。

应当看到,拉康关于《失窃的信》的分析在文学研究中具有不可忽视的应用价值。首先,“三角结构”及其重要模型,可以变通地应用于某些合适的本文的分析,从而有助于追究语言结构对主体的支配性权力,并顺此使历史阐释置入其中。在我们看来,语言的权力根本上是历史的权力的显示。其次,拉康对本文的不同凡响的拆解,在人们面前展示了新的本文胜景,这使得作者和一般读者都成为把头埋到书里的鸵鸟。也就是说,拉康违反常规地“读”出的本文意义,看起来是全新的,但实际上又是本文完全显露出来的。本文既显露又隐藏一些东西,从而为不同读者的自由阅读和自由发现提供了可能性。伊因此,伊丽莎白·赖特相信,拉康的上述模型可以用作“阅读过程

拉 康:《〈失窃的信〉的讨论》,《当代电影》,1990 年第 2 期,第 43-60 页。

杰 姆逊:《拉康的想象界与象征界》,《理论的意识形态》,第 62 页。

伊 丽莎白·赖特:《心理分析学批评:实践理论》,据《精神分析》,四川文艺出版社,1989 年版,第 331

页。

的模式”。伊再次,围绕拉康分析而展开的德里达、约翰森等的讨论,可以帮助人们了解本文研究中的其他复杂情形。德里达(Jacques Derrida)于 1975 年写《真理的供应商》批评拉康把能指理想化,犯有“菲勒斯中心主义”

(phallogocentrism)弊端,即处处把能指与生殖器形象、与欲望联系起来。这在我们看来,拉康的偏颇正在于,他把“语言乌托邦”片面化为“能指乌托邦”,而且这种“能指乌托邦”又是与性象征密切关涉的。两年后,约翰森(Barbara John-son)在题为《参照框架:坡、拉康和德里达》(1977) 的论文中,则向德里达挑战。她认为德里达重犯拉康的错误:同拉康把能指理想化一样,德里达强调能指的“延异”和“播散”等,也是把能指理想化了。参这等于说,如果拉康的“能指乌托邦”是“菲勒斯—能指乌托邦”的话, 那么,德里达也有他的“能指乌托邦”,不过是能措游戏的或播散性能指的乌托邦。这表明,后结构主义的本文研究容易陷入使能指过分理想化的能指乌托邦险境。