人文地理学中的科学方法

不管刚刚谈到的转变是否在人文地理学中激起了一场“库恩革命”,十分明显的是它至少包含了在地理学研究方面的重新定向。也许十分奇怪,重定向并没有集中于陈述纲领。关于在这种新框架内如何开展研究,没有任何一本书或一篇文章提供一个大概:舍费尔的论文对如何阐述和导出地理规律没有作任何说明,尽管麦卡锡和他的合作者讨论了在一般(麦卡锡,1954) 和特殊(麦卡锡等,1956)情况下的方法,他们却没有提供一个总的纲领。如格雷戈里(1978a,p.47)指出的,“地理学对它的认识论基础注意的太少

(个别例外)”。

有一篇文章在开始时并未为人注意,因为它比它们中的大多数都晚,但是在 60 年代新观念传播开来的时候,它却被广泛引用。阿克曼(1958)的文章《作为基础研究学科的地理学》是分析研究组织的。他指出最终目标是对现实世界的完全理解,至于当今的发展,“如果任何一个主题可用于刻画当前阶段,它将是阐明地球特征的相关关系的主题之一”(p.7)。地理学作为一门科学,因为它涉及特殊地点,甚至可称它是研究特殊规律的科学,根据阿克曼,它需要为“不断增长的创新部分”而奋斗。它的基本研究

不必产生规律⋯⋯地理学的许多基础研究在严格意义上还不是产生规律的,但是它关心高度的概括,并且它为后续的研究提供了价值。在这种意义上,它具有板块特性(p.17)。

这种基础研究“可能依托计量化⋯⋯精确的研究依靠计量化”(p.30), 并且应当“形成一个理论框架,它具有指引实际观察的分布模式和空间关系的能力”(p.28)。

阿克曼的文章是响亮的号角,它呼唤理论发展、计量方法的应用、关注规律和概括,并为进一步创新研究构筑框架。但是这些研究如何开展则没有详细的讨论;它是没有详细内容的呼唤。7 年后,美国科学院全国研究理事会(1965)委员会关于“地理学的科学”的报告中讨论了“地理的问题和方法”,讲到

地理学家相信空间分布的相关性,不论考虑到其统计性还是动态性,可能是理解现存和发展生命系统、社会系统或环境演变的最现成的钥匙。过去⋯⋯进步是缓慢的,由于地理学家人数有限,严格的分析多变量问题的方法和系统概念只是最近才发展起来(p.9)。

同样,关于科学研究定向的一般陈述就研究是如何进行的这一问题并没有提供任何细节。然而,比尔东在 1963 年发表的一篇文章中指出,知识革命

——计量和理论革命——曾在地理学发生过:“革命结束了,那些曾是革命性的观念现在已经大众化了”(p.156)。一些东西已经变得习以为常了,但是这些东西是怎样的?没有人为该学科写一篇详细的说明性文章!

科学方法

没有迹象表明提议改变人文地理学本质的这些地理学家在他们的研究中缺乏明确的合理性;事实上,他们达到目的的方法无疑相当清晰(尽管他们的一些弟子并非如此),但是他们并没有在发表的文章中详细讨论这些。如果说他们对文献的引用有新意的话,他们对所采用的基本哲学有深入的研究

吗——衣阿华小组的文章(见戈利奇,1983)和邦奇的论文参考了伯格曼的工作,这是个例外。关于统计和数学方法的文章被广泛引用,其中一些是由地理学家发表或为地理学家而发表(格雷戈里,1963;金,1969),但是直到 1969 年,关于“新地理学”基本原理的第一本著作才出版,该书受到了广泛好评(哈维,1969a;以及莫斯<1970>的大约同时、但较为简短的文章; 注意哈维是在英国学习的,他的文章也在那里发表)。

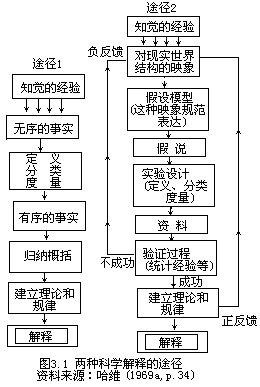

根据哈维(图 3.1),有两种解释的方法。第一种,有时称作“培根式” 或归纳法,从观察中得出概括:观察一种样本然后从中得出解释。这种情况隐含了从特例中得出概括的危险,然而,莫斯认为,解释的接受太依赖于解释者的才能和探讨的未经证明的实例的代表作。因此图 3.1 中的第二种方法更好些(见贝内特,1985a)。这种方法也是从观察者对现实世界样本的感受开始;接着设计实验,或其它形式的测试,来证明针对这些样本的解释的正确性。只有当这些想法得到成功验证才可以得出概括性结论,这些验证是针对资料而不是针对那些从中推导出的结果的。

通过第二种途径得到的科学知识,是“一种控制性推测”(哈维,1969, a,p.35),20 世纪 50 年代越来越多的人文地理学家寻求采用的正是这种方法。其基本原理即人们熟知的逻辑实证主义,是由 20 世纪 20—30 年代在维也纳工作的一群哲学家提出的(格尔克,1978)。它基于这们一个概念:客观世界是有序的,它等待人们去探索,由于这种次序——地理学中变化的空间型式——的存在,它不可能被观察者所篡改,一个中立的观察者,不论是在亲自观察的基础上或是在参考他人观测的基础上,将会得出关于客观世界某些方面的假说(推测的规律),然后检验这些假说。假说的验证过程就是推测的规律转化为公认的规律的过程。

该原理的一个根本原则是规律必须通过客观过程来证明,并不能因为它们似乎是正确就简单接受。正如邦奇(1962,p.3)指出的,“似是而非的或

直觉的事实不能作为检验理论的有效根据”。有效的规律必须能够预测客观世界的特定模式。因此,如果关于那些模式的某种观点已经成形,研究者必须将其转换成一种经得起考验的假说——即能够断定真假的命题(哈维, 1969a,p.100)。然后设计检验这种假说的实验,收集资料,最后对预测的准确性作出评估。

如果实验的结果与预测不相符合,那么假说的基础——观察或者来自他人著作的推断就值得怀疑。因此会产生一种负反馈(图 3.1),对客观世界的映象就得修正,然后形成新的假说。这实际上就是波普尔的观点——任何假说都必须经过反复修正。哈维(1969a,p.39)仅给出了该观点的 8 种情况, 然而,他却指出了最一般的情况,即只有“严重失败”——他没有定义—— 能够引起对假说的全面怀疑(见莫斯,1977;伯德,1975;佩奇和海恩斯— 扬,1979;海恩斯和佩奇,1985)。海(1985a)和马歇尔(1985)提供了在人文地理学中采用批判理性主义的波普尔方法的实例。批判理性主义的目标和实证主义相同——发展广泛的理论使得预测具有更高的确定性。两者的差别是手段而不是目的,批判理性主义者认为假说永远不能全面验证,只能是扭曲。显然,如果研究者是一个优秀的观察者和逻辑性强的思考者,假说发生歪曲的机会则会很少。另一方面,如果检验是成功的,假说的推测就变成了可接受的概括。一次成功的检验不可能使假说成为规律。既然规律是普遍的,就需要用其它资料检验;总会有歪曲的可能。

伯德(1989)用他称谓的 PAME 方法——“实用的分析性方法论和认识论” 的缩写——扩展了批判理性主义。他将实用放在首位以强调对“真实世界” 推测的外部检验的重要性(p.236),其次是分析,因为伯德采用的是假说— 演绎方法,而不是“一种用单个实例来归纳的推理方法”(p,237)。至于方法论,他暗示采用范式作为范例(见本书第 22 页),这涉及认识论问题, 因为理论知识的发展需要一系列可用的、实际的方法。总体上(pp.238— 239):

研究方法的假说—演绎性质是一个稳定要素。因为该方法实际上保证和现实世界中的事物一致,方法论—认识论结构中的其它因素都可随经验改变。

对于他来说,这是一个没有尽头的过程,它不应当在寻找“终极真理” 中应用,而是为了比较“我们持有的尚待证明的想法”(p.246)。

根据哈维(1969a,p.105):

科学规律可以解释为普遍正确的一般规律,也是理论体系的有机组成部分,对该理论体系我们有绝对的信任。这种严格的解释可能意味着各种科学中都不存在科学规律。科学家因此在实际应用中放宽了它的标准。

因此,在足够的(未定义)的成功检验之后,假说可能达到类似规律的状态,加入到由一系列相关规律组成的一个理论体系中去。在完整理论中有两类表达方式:一种是公理,或约定,是假定正确的表述,例如规律;另一种是从初始条件的推论,或定理,它们是由确认事实——下一轮假说——中推导出来的结果。在理论阶段到世界观的过程中有一个正反馈(图 3.1), 因此旨在进行完整解释的整个科学事业,如阿克曼主张的是一个循环的过程,一轮实验的成功构成下一轮的思维框架。

图 3.1 中被忽视的一个阶段是模型——一个被广泛使用却有多种解释的术语(乔莱,1964)。模型具有两个基本功能:模拟现实世界,比如比例模

型、地图、方程组以及其它模拟(摩根,1967);作为理想类型,在特定约 束条件下模拟现实世界。二者都用于实证主义方法中,作为推论可检验的假说的指导工具。

计量化在科学方法中起主导作用。像加里森采用的线性规划法一样,数学在建立模型中特别有用。不过,有很强数学背景的地理学家相对较少(这在 20 世纪 50 年代尤其明显),因此在用方程组模拟现实世界方面所做工作甚少。所以数理统计在假设—检验中发挥了主要作用。可用的统计方法有两类:描述性统计可以用于代表模式和关系;归纳性统计用于从精心筛选的随机样本中建立所定义的总体的一般概括。(它们采用相同的过程。)许多地理研究混淆了二者。归纳性统计采用显著性检验来考察是否在一个样品中观察到的东西在它的总体中也发生。因此,如果分析的材料不是来自于同一总体,这种检验是不相关的(一些不同看法发表在“什么是样本?”:见迈尔, 1972;考特,1972)。许多地理学家曾在以描述方式应用归纳方法,可是仍把显著检验作为验证他们发现的正确性的途径(如海指出的,1985b)。

数理统计方法对“新地理学”的追随者们的主要吸引力是它们的精确性以及在描述中很少引起歧义——与语言相比。这一看法是由科尔(1969)提出的,他注释了一篇著名的文章(斯坦普和比弗,1947,pp.164—165)。下面是斯坦普和比弗的文章,括号中的注解是科尔的,用于显示歧义:

当前在英伦三岛空间的小麦种植的分布启发了两种不同类型的限度的概念。一般说来(含糊),可以说任何作物种植的可能(含糊)限度(有限的) 是由地理(含糊)因素,主要是气候条件决定的,如此决定的(怎样?)限度可以描述(定义)为极度的(含糊)或地理的(含糊)极限⋯⋯(科尔, 1969,p.1960)。

科尔认为,全部引文(此处仅选了一部分)充满了歧义,它可以指 40个县的大约一万种可能的组合,简直不可能从这些描述中恢复出一幅地图。揭示的相关性是如此地没有把握,如此地不精确,以致使读者搞不清楚

为什么小麦应该种植在那里。采用标准的相关程序⋯⋯它自己便可以提供一种更精确地关系表述(p.162)。

在 20 世纪 50—60 年代,持类似观点的人越来越多,计量化成了新方法训练的必修课(拉瓦勒、麦康奈尔和布朗,1967)。

日益被地理学家采用的科学方法则是检验观念的过程,但是,这是高度程式化的。关于这一点,自然哲学家和其他人之间曾展开了广泛争论(哈维, 1969a)。尽管该方法的许多方面都被地理学家采用,他们的引用表明缺少完全的实证主义哲学的深度。(此处用的实证主义指通常为大家熟悉的“科学方法”。它包含在逻辑实证主义的基本原理中,认为只有应用科学方法得到的知识才是正确的:约翰斯顿,1986a,1986b。)

对科学方法的反应

尽管(也许是因为)缺乏关于“新神学”(斯坦普,1966,p.18)的清晰的纲领性表述,直到哈维(1969a)的著作出版,对科学方法发展的反应可概括为激烈而凌乱(詹姆斯,1965,p.35,称争论是“持续的,艰苦的,不妥协的斗争”。)两个相关的问题是争论的主题:在地理研究中的计量化是否明智,以及建立规律是否可能。如泰勒(1976)指出的,在某种程度上,

这一争论和第一章(p.14)讨论的那种争论一样,是跨时代的。对某些“老卫士”来说,正在争论的东西并不是地理学,而是应当将其遂入学术界的其它角落。

计量化的争论不太激烈,几乎没有人从整体上批评它,尽管它的范围受到了批评。因此斯佩特(1960a,p.387)承认计量化是“一个实质性的因素”, 并且

不管你是否喜欢,这是计量时代,金·坎努特的姿态并不十分有益或实际。如果你有足够的本领,最好去弄潮,而不是抱着人道主义的蔑视态度走向终结。用汤恩比的话说,那是走向历史的垃圾箱(p.391)。

然而,他发现了发展过程中的三个危险倾向。首先是混淆了目的和方法。计量化主义者企图对任何事情定量(劳德·开尔文——“当你不能用数字表达时,则你的知识是贫乏或者不能令人满意的那种”:斯佩特<1960b>), 但是某些东西,比如西班牙人头脑中马德里和巴塞罗那的位置,就不能用这种方式处理。其次,存在固执地分析琐碎细节的倾向,仅提出平庸的发现, 斯佩特认为这是学术界的通病,尤其在它变革的时候。“是否计量化了?这是经常伴随我们的问题”(斯佩特,1960a,p.389),并且这个问题总是被倡导者极端化——鲁滨逊(1961)所说的 perks(过度计量化主义者)和 Pokes

(假计量化主义者)。最后,是计量化主义者的傲慢的狂妄,认为解决全球问题的答案伸手可及。

斯佩特不是唯一的批评家,他比许多人更宽宏大量。波顿(1963)总结了五类批评意见:

-

认为地理学被引入歧途;

-

认为地理学家应当坚持他们的探索工具——地图;

-

认为计量化仅适于特定任务;

-

认为方法超过了目的,为探索方法对方法的研究太多了;以及

-

不反对计量主义者的态度。

然而,他相信,计量化远不只是时尚,地理学应当走出用新工具检验相对琐碎的假说的局限,以便“使发展理论、建立模型的地理学有可能成为计量革命的成果”(p.156)。

对地理学家的更为严厉的批评是理论问题而不是计量化,尤其是地理学中规律的作用的问题。在某种程度上,它继续了环境决定论之争,后者在英国仍在继续(克拉克,1950;马丁,1951;蒙蒂菲奥里和威廉,1955;琼斯, 1956)。例如琼斯把这一争论转移到科学决定论这一话题上及关于人类自由意志的内涵中。马丁认为或然论并不仅仅是错误的,同时也是有害的(p.6), 因为所有人类的行动都被某种方式决定。所以在人文地理学中:

除非我们能够假定规律存在或严格类似于自然科学中的那些规律的必然条件存在,否则既没有人文地理学,也不存在与此同等的社会科学,只有一连串的对明白无误的事件的阐释不清的陈述⋯⋯除其深刻的内涵外,这样的规律和自然科学的规律没有什么不同。(pp.9—10)

琼斯(1956)指出,企图发现人类行为的普遍规律是不可能的,并指出在物理学中存在两种类型的规律:经典物理学中的决定性的规律,这适于宏观;还有或然性的量子规律,用于描述单个粒子的行为。后者在实用过程中至少要考虑在规定的约束条件下自由意志的应用,至少要对不是“为什么” 而是“怎么样”这类的问题作出回答。但是对因果关系的怀疑困扰了许多人。

正如刘易斯(1956)的反论表明的那样,“原因以某种方式导致结果,而同样的方式下结果并不能导致原因,这样的假设是错误的”(p.26)。

戈列奇和阿梅代奥(1968)提出了同样的问题,指出寻求人文地理学规律的批评家把规律定义为决不存有例外。他们指出科学承认规律的几种类型,同时也指出类似规律的命题的确定性从未最终得到证明,因为不可能针对所有情况——所有时间和一切地点——进行检验。他们给人文地理学划分出了四种有意义的规律类型:跨部门规律描述功能关系(例如两张地图间的关系)。尽管它们可能提供某种东西,但并不显示因果关系。平衡规律,表明如果特定条件得到满足,将会观察到什么。动态规律包含了变化概念,一个变量的改变将会带来(或导致)另一个变量的变化。动态规律可能具有历史性特点,如 B 可能会以 A 开头,后面又会紧接着 C。动态规律也可能是发展的,在上述陈述中,B 之后可能出现 C、D、E 等。最后,统计规律假定 A 存在会反映 B 发生的可能性。其它三种类型的规律不是决定性的就是具有统计特性。而后者几乎肯定是地理学家的研究范围。

刚刚讨论的文章中没有一篇属于关于定量化和理论建设的争论,它们似乎是对某些看法的回答而不是发表的批评(在英国几年来没有一篇,泰勒, 1976)。然而在美国的文献中则表现了一场争论,它是卢克曼(1958)发起的,是对沃恩茨关于宏观地理学(见上文第 88 页)的观点和对巴拉邦的文章

(1957)作出反应;后者在其文章中声称经济地理学缺乏普遍原理,“短于理论分析而长于描述事实”(p.218)。麦卡锡向人们表明应如何进行研究。但巴拉邦强调需要用经济学家建立的区位论作为假设的基础。卢克曼的回答认为,巴拉邦和沃恩茨的建议的主要问题在于其假说背后的假设(沃恩茨类比于物理学而巴拉邦类比于经济学)与卢克曼把地理学看作是一门经验科学的观点不一致。统计规律和主观经验并不能提供解释。源自这些模型的假说只能验证模型本身(亦见莫斯,1970)。“要检验的假说既不是统计推导出来的,也不是推理出来的,也就是说,这些假说既不是实验观察得出的,也不是社会的、经济或地理领域的已有知识推理得到的(p.9)”。

卢克曼遭到了贝里(1959)的反驳,贝里认为这些模型就其简化和不真实的假说而言,能为理解现实提供洞察力:“一个理论或模型,通过检验生效时,可以提供一个现实的缩影、刻画各种现实的钥匙,一个多能的最重要的钥匙,而不是挂满钥匙的钥匙环”(p.12)。卢克曼不相信,基于完备知识和竞争假设的模型,如果不是经验得出的话,对理解会有什么作用:“关键问题是建立假设要从经济地理学的经验事实出发⋯⋯通过文献而不是直觉来更清楚地理解,使不太真实的变得真实”(p.2)。金(1960)那时也加入了争论,他指出,所有的规律实际上都是假设,检验中所观察到的现象偏离了所期望的,这说明那些假设无效。卢克曼作出了三次回答,在第一篇文章中他指出,在说明美国水泥生产的地理中,达不成共识是因为经济分析忽视了“历史惯性、地理动量和人类条件”(p.5)。他在第二篇回答金的文章中

(1961),提出了一些论点,后来在明尼苏达(见下面第 149 面)和他一起工作的萨克给予了发展,他指出,引进地理学的大部分理论(如廖什的理论) 不是建立在对现实提供理解和说明的基础上。最后,他提交了一篇较长的文章(卢克曼,1965),讨论了争论的几个方面的内容,总结道:

这样,我们看到科学解释远离了这些氛围,这种氛围是宏观地理学家倡导的——地理研究的最终成果。科学不再解释事实,它仅解释假说的结果

(p.194),并且对地理学解释的进一步要求是要将建立在对现实观察的基础上,而不是引进不能给予解释的类比。它仅仅是不真实的假设。卢克曼的基本观点(从未被他的批评家抓住把柄)是,在经验事实和模型之间呈现一致性的检验仅仅是对模型的检验,而不能表明经验现实是如何产生的。

卢克曼和他的反对者们关于地理学家在寻求解释(不是关于实证主义者的科学模型,而是关于对真实世界的想象的输入,见图 3.1)应采取的方法上存在的明显分歧,使人想起第一章谈到的代沟。正如贝里和金并未说服卢克曼一样,琼斯、刘易斯、戈列奇和阿梅代奥等人的文章是否平息了那些未被“计量化者”征服的人的恐惧,还值得怀疑。但是,这一差异很快就不再是议论的话题了,至少是在专题地理学家所发表的文章中。如比尔东指出的, 到 20 世纪 60 年代中期,许多变化已被广泛接受,在人文地理学家的著作中区域方法从首要位置退出,计量化和理论性的文章不仅开始统治了著名的期刊,诸如《经济地理》和《地理分析》(1969 年创刊的“关于理论地理”的杂志),而且统治了享有盛誉的通论性刊物,如《美国地理学家协会年刊》。

(尽管贝里声称该杂志退回了他和加里森的早期投稿,批注“不属于地理学”,但是《地理论评》是通过美国地理学会中宏观地理学家的倡议,较早“转变”的杂志;哈尔沃森和斯特夫,1978。)可是大多数工作对理论几乎没有什么贡献。在某些情况下,它是对根据理论或模型推导出的假说的定量验证,但是很少指出其结果如何。在其它情况下,则是启发理论和模型发展的定量描述,但是更多的情况则是一系列“就事论事的报告”。到了 20 世纪

70 年代,教科书开始出版,它们在“经验科学”的实质性内容之前,先讨论科学方法和定量化(埃布勒,亚当斯和戈列奇,1971;阿梅代奥和古尔德, 1975)。