别一风味的佳肴

——水墨剪纸片《鹬蚌相争》琐谈

强小柏

随着钢片琴、柳琴、大扬琴等弦乐弹拨出潺潺的流水声,银幕上显现出一幅幅画面:静静的水中,鱼儿往来穿梭,有二条小鱼互相追逐争食⋯⋯湖面上,一只小船从苇荡深处驶出,船上一老翁挂钩钓鱼。

如果将这二组镜头停格,便得二幅水墨山水画。一幅是:画面右下角一只蚌懒洋洋地斜卧湖底,蚌壳似张似合,几缕水草微微飘动,一串串气泡从湖底渐渐向上升腾,几条小鱼在水草间甩尾戏游。另一幅:近处是搁浅的石块,湖心有一只小船,一老翁身穿蓑衣头戴斗笠,坐船上钓鱼。远处是几笔隐约显露的山峦。影片《鹬蚌相争》开场正是在这些客观而整体的描绘自然的山水画中,给予人们审美感受的宽泛和舒适,它让人清晰地感觉到大自然与人生的牧歌式的亲密关系。然而,在这“静”的氛围里,分明又潜伏着生机勃勃的生命活力;在这含蓄的叙述中,使人预感到创作者正想说些什么。“悬念”固然能一下子抓住观众,但这闲散、宁静、安逸的特殊气氛,以及由此产生的意境,也未见得不引人入胜。

水墨剪纸片《鹬蚌相争》一开始便出手不凡,造型手段新颖别致。水墨剪纸,这在我国是首创,据说在国外也是绝无仅有。美术片作为电影大家庭中的一名成员,在对现实生活进行艺术构思时,有其独特的性能,即它的形象结构的无可置疑的假定性。美术片不可能提供逼真于现实生活的画面。它的这一基本特性为艺术家探索新的造型手段——把有杰出成就的各种风格的绘画艺术搬上银幕,提供了可能。事实证明,“绘画”注定要在这门综合艺术中受到宠爱。摄影影象的本性溶绘画于电影之中。

我国剪纸片从它五十年代末开创之时起,就不断从传统艺术如皮影、剪纸、版画、年画中吸取养料,拍出一批国内外有影响的影片,如《金色的海螺》、《猪八戒吃西瓜》、《人参娃娃》等。剪纸工艺有其自身的特长,以雕镂剪刻为主,线条力度强,色块划一,构图简练概括,基本是以“刚”为主,外“刚”内“柔”。正因为有这些特点,加之它制作工艺带来的局限(如: 人物只能有几处关节点活动,反映在银幕上也是块块面面的活动,而不能是轮廓线条大幅度的运动)。所以,拍的剪纸片以抒情性的居少,人物感情表演的细腻居少。那么,能否在这方面有所突破?该片导演胡进庆和他的同事们,很早就开始了这方面的探索、思考。他们首先选中的目标是把中国水墨山水画的笔墨情趣,揉合到剪纸工艺中去。也就是说,他们一方面要解决在剪纸上体现出水墨自然渗化的效果,尤其是剪纸的边线要能有若虚若实的湿韵,好象没有干的样子。此外,在人物(包括鸟兽)活动的关节上,他们又作一改革,以增加人物外部动作线条的柔感。为了摸索这一新技术,听说他们反复研究试制,几乎改革了剪纸的全部制作工艺。最初的成果,反映在 1976 年拍摄的剪纸片《长在屋里的竹笋》,以及前些年拍的《淘气的金丝猴》。一件好的艺术作品,是形式与内容的高度和谐统一,是思想性与艺术性的统一。虽然形式并不等于艺术性,但完美的形式却是构成艺术作品的重要因素。应当说,不讲究形式的艺术家,恐怕他的作品即使有多么丰富的思想内容, 也会是黯然失色的。前面谈到的两部剪纸片一上映,确实以其独特的制作工

艺而让人耳目一新。特别是那只金丝猴毛茸茸富有质感的形象,十分逗人喜爱。不过,这仅仅是探索道路上的第一步。正如导演胡进庆说的:把一种全新的造型手段(主要指绘画)运用到电影中,这终究不是一件十分困难的事。因为,自从那个法国人乔蒙由于那只凑巧的苍蝇的不规则运动而终于发现了“逐格拍摄”的秘密时①,这种探索性愿望离现实不太遥远。作为这部影片的导演,他清醒地认识到,不但要把传统水墨画的那种既状物又传神的笔墨技法体现到影片的形象结构中,更应把我国写意画的美学思想揉合到形式与内容中去,使其达到和谐统一。如果说,一部影片的整体构思有一个总的指导思想的话,我看,导演的这些想法,就是影片的指导思想。导演从这儿出发, 去把握影片的各个方面创作,首先是构成影片基本内容的剧本和音乐。

水墨剪纸片《鹬蚌相争》是根据我国《战国策·燕策》中的一则寓言故事改编的。原寓言故事有三个层次:1.蚌方出曝,鹬啄其肉,蚌合而拑其喙; 2.鹬曰:“今日不雨,明日不雨,即有死蚌。”蚌亦谓鹬曰:“今日不出, 明日不出,即有死鹬。”3.两者不肯相舍,渔者得而并擒之。寓言大都结构简短,故事中的人物都含有象征的意味,是一种哲理化的假定的故事。这对于以拍短片为主的,具有假定性艺术特征的美术电影来讲,无疑是十分适合的。不过,要把一个情节简单,人物形象单薄的寓言故事搬上银幕,赋予语言的形象思维以具像,使得剧中的人物性格鲜明突出,同时又让从原型中派生出来的故事情节适合于水墨剪纸这一形式去表现,确实够编导们繁费一番苦功的。

该片编剧顾汉昌以“鹬蚌相争,渔翁得利”为契机,写成了文学剧本。剧作大大丰富了寓言故事的情节内容,发展了:鹬蚌合亲相爱;渔翁撒网捉蚌;蚌戏弄渔翁;鹬蚌相争,渔翁得利;鹬蚌重新合力互救等情节。情节是人物性格发展的“历史”。从典型的戏剧冲突和人物性格刻划的角度来看, 剧作中的矛盾展开是很有层次的,从低潮逐渐向高潮发展。而且,主要人物鹬的以强凌弱的蛮横性格和蚌的分寸不让、舍命相斗的特点也都表现的很清楚。剧作成功地创造了鹬、蚌、渔翁的形象。以“蚌戏弄渔翁”一段戏为例。剧作中是这样表述的:

蚌远处潜出。

她看到老头颓丧的样子,产生了想戏弄一下的念头。蚌张开伞,珍珠骤然闪光。

珠光朝渔翁射来,

⋯⋯(略)

渔翁悄悄地朝蚌走来。

蚌在洗她的足,似无觉察。渔翁急扑,蚌潜遁。

渔翁寻视,蚌潜出。

(略)

渔翁装作不见,蚌招渔翁。

渔翁突然返身急扑,两手空空。蚌在远处出现,调皮地张着伞。

应当说,这段戏设计得动作性强,蚌的诡诈调皮和渔翁的蠢笨都在这场

① 见萨杜尔《电影通史》。

逗闹中得以表现。而且,它也为以后蚌与鹬相争一戏作了伏笔。类似的情节在剧作中还有。作为影片的导演,能拿到情节内容较为丰富的剧本,自然是很幸运的。但导演的作用毕竟不是机械地搬用剧本中的内容。导演是电影这门综合艺术的总指挥。美术电影的导演则更多地是从影片的绘画风格上去把握整部影片的风格,去考虑影片内容与形式的统一问题。“意在笔先,神余言外”,“欲露不露,虚实相生”,是传统水墨写意画的美学思想。导演胡进庆为了使影片内容更适合于水墨剪纸这一形式,对剧本的内容作了较大的改动。如:影片一开始不用剧作中为表现鹬蚌亲密关系的戏,以及“渔翁和蚌相斗相闹”的情节内容。而是在影片开始时用一组组山水画,创造一种静谧、安逸的气氛。同时又插以小鱼争食,蚌吞小鱼的细节。影片娓娓述来, 一切都显得如此自然,就象画面上那清澈的湖水,在悄悄地从观众的眼前流淌过去。这种处理手法,得以使剧中人物(蚌、鹬、渔翁)进入剧中角色而不留斧凿之痕迹。似有“欲露不露,虚实相生”之感。再如:刚才提到的“蚌戏弄渔翁”的戏。在影片中就处理成很短的镜头:蚌开壳闪出珍珠的光芒, 渔翁划船过来伸手要拿,蚌闭壳潜入湖中。在这里,导演只用了淡淡的几笔, 作了交代。与原剧作相比,这似乎还没有构成什么尖锐的矛盾冲突。如果用某些戏剧冲突的观点看,这一笔划得不太狠。不过,我认为这正是导演的高明之处。试想,如果按原剧作那样去安排“蚌戏弄渔翁”一场戏。那么,后面“相争”的戏又如何去安排蚌的更为精彩的情节呢?而且,这段“戏弄” 一场戏都这么去“实”写,整个影片“实”的部分必然要大大增加,又如何去体现“欲露不露,虚实相生”的美学原则?又怎样去创造水墨画所特有的意境呢?

从完成片看,导演割舍了剧作中不少精彩的片断,作了一个十分有意义的“减法”。与此同时,他把整部影片的支撑点放在“相争”这一节上。用他的话说,要突出一个“争”字。“相争”的戏做足了,那么结尾的“渔翁得利”才能引出深刻的主题思想。如果说影片前半部分的叙述是采取“虚” 写的话,那么相争的戏就是“实写”。这是一段实实在在相争相斗的戏,主要人物都使尽浑身解数,大打出手。可以这样认为,导演在这节戏上又做了“加法”。一部九百多尺的短片,这段戏导演不惜用了三分之一的长度。影片矛盾展开有这样几个层次:鹬抢蚌食,蚌夹鹬腿;鹬用鱼诱蚌,蚌向鹬喷水;鹬啄蚌肉,蚌舍命相斗,蚌鹬两败俱伤。动作人员丰富的想象,准确娴熟的动作技巧,真是把剧中人物演活了。鹬和蚌的形象很丰满。与这两个人物相比,渔翁的形象略微欠佳。

戏不在多,在于精,在于把有限的戏做足、做细、做绝。《鹬蚌相争》先做“减法”,再做“加法”的创作经验,恐怕也比较适合美术电影的短片创作。

另外,我想影片所以不用对白,在人物关系处理上极力避免剧作中那种直露和陈白的表现手法,而完全靠人物外部动作和音响来展开,也是从整部影片的风格上来考虑的。

我赞成短片的情节要单纯,以便把影片的立足点放到关键性的戏上。但是,单纯不等于不讲艺术趣味。“把戏做绝了”这句话本身就包含了创作者追求艺术情趣的意味。水墨剪纸片《鹬蚌相争》虽然从总体上看是一部比较写意抒情性的影片,它不以大争大斗、热闹逗趣漫画式风格取信于观大。但, 它仍然是一部饶有兴味的作品。任何艺术作品如果失掉情趣,则将是十分乏

味的,如同嚼蜡。美术电影较之其他艺术更重视趣味的发掘,情逸的抒发。影片中有几处可称是“神来之笔”。如:翠鸟从浅滩边啄得一条泥鳅,被蚌夹住了。可是没料到蚌嘴上的泥鳅又被鹬飞来抢去了。鹬抢得泥鳅,没有立刻吞吃。它得意洋洋地将嘴中的泥鳅抛向空中,又张嘴接住,扬扬脖子慢慢吞食下去。这种玩耍战利品的感情细节,真是演得入情入理,生动有趣。接着,我们看到:鹬吃完口中泥鳅之后,以胜利者的姿态,刮刮长喙,舒动一下翅膀时,刚刚伸出去的长腿突然被后面的蚌一口夹住。本来凛凛然不可一世的鹬,立时转为惊恐万状,扑翅挣扎。失利者(蚌)的诡诈,得胜者(鹬) 突如其来的遭殃,给这场争斗的戏平添了一层喜剧色彩。再如:渔翁钓鱼不成,反钓上只笨拙的小鳖鱼。小鳖鱼在船上第一次潜逃不成,被套在竹罐里。它第二次趁渔翁酒醉时,干脆背着竹罐悄悄扑进湖里的细节,也妙趣横生。还有鹬用鱼引诱蚌开壳等细节,都编演得十分细腻,入木三分,给影片增色不少。作为叙事艺术的电影,偏离刻划人物性格,塑造典型人物形象而一味去搞所谓趣味性,当然这种趣味性是多余的噱头。特别是对于水墨剪纸片《鹬蚌相争》这种风格的影片,更要注意掌握情节趣味性的分寸感。尽管如此, 我以为,多一些趣味性、娱乐性,对于美术片来讲则益多于弊。

创作的灵感来源于生活。据说,为了深挖“相争”这段戏,摄制组在导演带领下,专门对鹬和蚌的生活习性及动作规律作了长时间深入细致的观察,捕捉到一些有趣的细节。象蚌会用喷泥水进行自卫的动作,就是他们观察到的。故事片创作需要生活,美术片创作同样不能例外。

电影是视听艺术。随着现代录音技术及多声道音响技术的发展,音响在电影中的作用越来越突出了。《鹬蚌相争》全片九分多钟,音乐就占了八分多种。同一些无对白的美术片一样,在这里,作曲家的乐思有其驰骋的广阔天地。他不用顾及“对白”和“效果”占据声带。自从声音加入电影的行列, 故事片追求的画面逼真效果和音乐本身的抽象性、不确定性始终是并行相悖的。那些无声源的主观音乐在影片中似有减弱的趋势。而那些比较真实地反映客观环境的音乐和效果,倒越来越引起人们的注意。

恰恰相反,作曲家直接用主观音乐描写客观环境,用音乐参与刻划人物性格,抒发人物感情的种种表现手法,逐渐被更多的美术片导演所接受。摒弃受真实音响束缚的笨拙做法,而用乐器模拟出各种“效果”,加强影片整体音响结构的虚幻性,抒情性,充分发挥平行音乐在情绪上的感染力,已成为近几年美术电影音响美学构思的新特点。

《鹬蚌相争》是一部寓意深长又饶有兴味的影片。它的形象结构的写意性特点很适合发挥抽象性音乐的特长。作曲家段时俊为影片所构思的音乐是采取了分段陈述的结构方法。全曲共分六个段落:戏游(引子)、钓鱼、翠鸟、醉酒、相争、得利(尾声)。从总体上看,影片的音乐结构基本上是按画面的写意性叙述结构为依据构思的。作曲家用塑造不同的音乐主题来贯穿全曲。

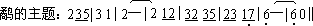

1=bB2/4

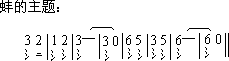

1=bB2/4

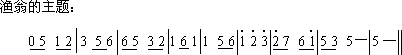

1=D2/4

1=G2/4

1=G2/4

为了使音乐形象更加鲜明突出,作曲家还采用了对美术电影来说是行之有效的音乐手段,即用不同音色来表现不同性格的人物形象。用新笛敦厚浓重的音色来表现渔翁,用曲笛明亮的音色吹奏鹬的主题,蚌用笙来表现,翠鸟欢快的主题用梆笛。特定的音色,不同的音乐主题,如同画面上不同造型的人物形象,给观众留下很深的印象。再加上音乐节奏在人物几处关键性的动作点上同步进行,(如:蚌的几张几合,鹬用喙几次啄蚌肉)都大大增强了人物对外部动作的可感性和戏剧性。

《鹬蚌相争》中有二段曲子写得颇有特色,值得一提。

一段:渔翁钓鱼不成,抓蚌也未得之后,懵懵懂懂躺在船上醉睡过去时, 作曲家改用二胡浑厚的音色拉出渔翁主题音乐的变奏。恰似一段催眠曲。又用碰铃打出缓慢悠荡的节拍,衬托出画面上小船在湖中飘荡,以及渔翁无忧无虑、悠闲自在的心理特征。

与此不同的是作曲家在另一段曲子中采用了别一类型的音乐手法。是一种不旨在传达一种气氛,而是为了渲染某一特定的视觉主题。比如用快速急奏来表现一种争斗。影片中当画面上出现鹬和蚌相争达到高潮,鹬拚命啄蚌壳,又用鱼引诱蚌开壳都不成时,鹬一气之下使出最后一招,凌空展翅来个俯冲撞壳。这时,音乐用琐呐尖啸的音色吹出鹬的主题变奏,乐曲的节奏不断加快,形容了鹬不顾一切与蚌相争的视觉主题。在这里,音乐家的乐器, 好比小说家手中的笔,每一个音符和每个乐章,如同文章中的词、词组、句章,构成一幅幅具体生动的人物形象图。它与银幕上画面的线条、色块一样, 是刻画人物性格、表现人物感情的基本组成元素。

绘画风格的确定,影片剧情内容的安排,音乐的设计,这三者是美术片导演在影片整体构思时经常遇到的问题。何者居首,何者为主?有时很难确定一个公式,自然也无这种必要。然而,对这些问题的思考都必须以把握美术电影不具备逼真性的假定性特征为出发点,努力使影片的内容、音乐与影片的绘画风格在美学追求上的一致性——这条规律,看来可以从《鹬蚌相争》及其他优秀作品的创作经验中获得证明。

美术电影的画面,由于主要是动画家们笔下的产物,在它的形象结构中不可能有故事片那样的容量。可是,它的基本特性又决定了可以不受生活真实的束缚,而能在另一个领域中自辟蹊径。它可以创造出别的片种所完全无法达到的美学效果,可以提供给观众“别一风味的佳肴”。这就是我看完《鹬蚌相争》后的最直接的感受。