二、物我一体的境界

——谈美的本质

“人也按照美的规律来塑造”,马克思的这一结论可视为是对人类审美发展史的生动概括,也是我们科学考察美的本质的方法论。

美作为一种社会现象,总是对人而言的,离开了人类社会生活,就很难说清楚对象美还是不美的问题。

在这里,先让我们考察一下“美”字的演变,从一个侧面说明美与社会生活的联系。

在这里,先让我们考察一下“美”字的演变,从一个侧面说明美与社会生活的联系。

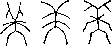

在我国甲骨文中,“美”字被表述为下述形状:分析这些形象,可以看到它们的共同之处:上部是一对羊角,下部是一个人双手摊开,双脚叉开站立在那里,合起来正是一个人头上戴着羊头或羊角。人们称它为“羊人为美”。

为什么羊和人加在一起就是美呢?原来在原始的狩猎民族那里,羊可重要哩!羊肉羊奶是他们的主食,美味可口;羊皮羊毛则是御寒的上品。羊在原始经济生活中的地位很高,与人类生活的关系十分密切,因此羊也是原始民族很重要的一种图腾崇拜对象。据文学家考证,“美”字、“姜”字、“羌” 字等姓氏,都包含有羊的图腾在内。这些以羊为图腾崇拜对象的部落在举行巫术仪式的时候,部落首领或巫师往往要把自己打扮成祖先的模样,戴上羊头,或插上羊角,跳起图腾舞蹈,祈祷狩猎成功。他们认为这种巫术仪式是美的,反映在甲骨文的文字上,就形成了上述形状的“美”字。

从原始氏族社会进到奴隶社会之后,“美”字原来图腾形象的意义渐渐淡化了,它的内容和形式都发生了深刻的变化。羊从过去的氏族神和人们心目中的保护者,变成了饮食的对象,“羊在六畜主给膳。”在生产力低下的奴隶社会,羊在经济生活中占主导地位。人们把“美味”作为重要的享受内容,越是肥大的羊,味道越鲜美。汉代许慎在《说文解字》中解释“美”字的含义时写道:“美,甘也。从羊,从大。”这样,原来具有图腾意义的象形字“羊人为美”,便转化为似“美味”为美的会意字,即“羊大为美”了。

无论是“羊人为美”还是“羊大为美”,都形象地告诉我们,美是人类社会生活的产物,是人类历史发展的结果。因此,探讨美的本质不能脱离人

类的社会实践生活。

然而这种观点也并不是所有人都能同意的。通过上一篇我们对“人类对美的探索”的考察看到,人类对美的本质的认识大致有三派:

第一派是美的客观论。这一派强调美是不依人的意志为转移的客观的东西,人们所感受到的美根源于客观存在的美。

那么,作为美的客观对象,它是因为什么样的客观属性才美的呢?这一派的回答也不尽一致。有的认为是对象形式的“比例和谐”,如秩序、匀称、明确等;有的则认为是事物的典型性,如体现出种类一般特征的树木、山峰, 就是美的树,美的山;还有人认为对象的美是由于其存在一种特有的审美属性,这种属性人们可以感觉它,但却不可能科学地分析出来。

客观美的坚持者强调自然和社会的美在自然和社会本身,这是符合人们的审美实标的。但是它们在解释客观对象何以成为美的问题上,却遇到了难题。说是“比例和谐”吧,但是否符合比例的都是美的呢?也不尽然,再如认为美在事物的属性,红色作为事物的属性,在一定事物上是美的,但也不能绝对,红色的血手印美吗?长在人们脸上的红瘢,不但不美,反而成了丑。至于强调美是典型,也有它的困难,因为现实事物中丑也有典型。

第二派与第一派针锋相对,强调美是主观的。即认为美不在物,而在人的精神和心灵。对象本身并没有美与不美的问题。比如人们说玫瑰花美,只是把自己的爱憎加到它上面去的结果。质言之,美本是事物本身的属性,它只存在观赏者的心理感受中,美是心灵的创造。

毫无疑问,主观论美学观的缺陷也很明显。但是这一派观点所以能广泛传播,与这种理论重视人在审美活动中的作用分不开。而这一点又恰恰是美的客观论者所忽视的。众所周知,人的感情、趣味在审美过程中的作用是十分明显的,我们常说的“一百个人读《红楼梦》,就有一百部《红楼梦》”, 说的就是这个道理。主观论把美视为人对客体作出的一种主观评价,但难题也随之而来:人难道能不依据对象的性质作出自己的审美评价吗?难道达·芬奇的绘画和垃圾堆可以同样是美的吗?显然,美的主观论否定审美对象中客观存在的美,也违背了人们审美活动的常识。

第三派是美的主客统一论。认为美既不在物,又不在心,而在心与物之间的契合一致,即审美主体和审美客体的统一。我国当代著名美学家朱光潜先生即持这种观点。在该派看来,判断一个事物是美的时候,不但取决于事物本身的属性,而且也包含着人们的主观评价与感受,美产生于主客观的相互作用。朱光潜曾引用宋代词人苏东坡的小诗来说明这个道理:

若言琴上有琴声, 放在匣中何不鸣, 若言声在指头上, 何不于君指上听?

进而说明琴声的美既不在主观(人的手指),又不在客观(琴),而是人作用于琴的结果。

很显然,第三派观点较为符合人类审美活动的实际。人类通过实践与大自然建立起一定的关系,将自己的本质转移到、体现到对象世界上,实现了“人化”,从而产生肯定主体自由精神的美感。可以这样说,普通自然物升华为审美对象的过程,也正是人的本质力量得到确证的过程。审美对象范围的大小,取决于人的本质力量所能达到的领域,即人使自然“人化”的范围,

而这一目的实现的前提就是主体与客体统一的实现。

人类为了生存,必然和自然界建立这样那样的关系,正如马克思所说: “人(和动物一样)赖无机自然界来生活,而人较之动物越是万能,那么, 人赖以生活的那个无机自然界的范围也就越广阔。从理论方面来说,植物、动物、石头、空气、光等等,部分地作为自然科学的对象,部分地作为艺术的对象,都是人的意识的一部分,都是人的精神的无机自然界,是人为了宴乐和消化而必须事先准备好的精神食粮;同样地,从实践方面说来,这些东西也是人的生活和人的活动的一部分。”(马克思《1844 年经济学——哲学手稿》第 95 页)马克思这里所说的就是指人的精神文化世界与自然的不可分离性。

人作为一种生命性的物质,本来就是自然界的一部分,人的一生需要跟自然界不断地进行物质交换:从自然界摄取食物、空气、阳光和各种生活资料,又向自然界纳还各种无用之物,最后生命本身也还原于自然界。人类通过有意识地创造,同自然界建立起了各种物质关系。从原始时代简单的狩猎、渔捞、畜牧和种植活动,到今天利用现代科技对自然进行大规模改造,都是这种关系的体现。对象世界打上了人的意志的烙印,自然物被人化了,成为体现人的本质力量的镜子,唯其如此,那碧绿的草原、奔驰的马牛、鸣啭的鸟雀、戏水的鱼虾、娇艳的花草、苍翠的山林、丰收的田野、奔流的江河、巍巍的长城⋯⋯这一切被人所掌握、所创造的对象,都是人自身“对象化” 的肯定。当对象以它表现人的创造活动内容的感性形式特征而引起人的喜爱和愉快的情感时,人们便从这个对象中发现了美的光辉。

美的根源就在于人类生活与对象世界的客观联系。人类除了通过生产实践同那些能实际掌握和改造的自然物发生关系外,还能借助实践的桥梁同那些一时还不能实际改造的自然物,如日月星辰、风云雷电等发生关系。如太阳,别说原始人掌握不了它,就是在科学技木高度发达的今天,它也仍然处在人类的实际掌握之外,但这并不意味着它不可能被人类所认识、所发现。很久以前,人们就已在生活和生产中初步认识到了太阳对于人类和万物的意义,太阳以它的光和热哺育着地球上的一切生命,给人类社会以巨大的影响; 太阳如动物和植物等一样,是人类的衣食之源,不但成了人的认识对象,而且成了人的审美对象,太阳的形象遍及诗歌、散文、小说、绘画、建筑等所有艺术领域,体现着人类同大自然不可分割的关系。太阳如此,其它如月亮、星辰等自然物也进入了人的美感领域。例如,日出日落、月圆月缺、云起云消等,这一切自然现象,都为人们提供了审美的对象,从鱼龙起舞的大海深处到鹰鸢搏击的万里长天,从虎啸猿鸣的深山莽林到兔起鹘落的茫茫草原, 从壮丽的日出到幽静的月夜,从天鹅的倩影到骏马的雄姿,从含露的鲜花到傲雪的松竹,乃至石破天惊的电闪雷鸣,震撼大地的火山喷发,壁立千仞的奇峰怪石,这一切自然景物和自然现象,都“被赏心悦目的,诗意的魅力环绕着。”“以迷人的微笑吸引着人的整个身心。”(《马克思恩格斯选集》第 3 卷,第 383 页。)给人以丰富多彩的美的享受。

很显然,主观和客观统一所达到的这种审美境界,是一种物我一体的境界。在审美心态的观照下,主体和对象间的鸿沟被弥合了,无论是主体自身还是客观审美对象,都获得了一种情感的观照和肯定,都是以一种物我两忘的审美意象来呈现这种审美境界的。如日常生活中,我们读了一首好诗,看了一幅好画,或者听了一支优美的乐曲,常常会不由自主地赞叹“妙极了!”

而妙在哪里,则又往往一言难尽,大有“只可意会,不可言传”的感觉,这种“妙极了”的情感便是物我两忘的审美感受,在这里,任何抽象的逻辑思维都是不需要的。因为它们都可能破坏这种物我一体的美好意境。

无论是美的创造,还是美的欣赏,都需要全身心地投入,并把全部的爱憎灌注于审美对象之中,据法国作家勒内·邦雅曼的著作记载,著名作家巴尔扎克在创作时,完全生活在他创造的人物的环境中:有时,好像他的人物突然离他而去,于是,他立刻挺起身子,揪住自己的头发,想把他找回来; 有时,他好像同人物说一阵话,又写几行;有时他脸上表现出极大的痛苦, 有时又流露出怜悯之情⋯⋯晨光熹微的时候,巴尔扎克心力憔悴,累得几乎不能动弹,于是吃一些樱桃,让自己清醒一点,又继续和他的人物一起活动起来。就这样,巴尔扎克夜以继日,年复一年,写出了《人间喜剧》中的各种“场景”。在写《高老头》的日子里,有一次他的朋友去看他,发现他已从椅子上滑倒在地上,脸色苍白,脉搏微弱,以为他发了急病,连声大嚷快请大夫。巴尔扎克被惊醒,问请大夫干什么?朋友回答说:“给你治病呀! 怎么,你醒过来了?⋯⋯”巴尔扎克满怀悲痛地说:“高老头死了,心里难受得很。”说着,一下子又昏过去了。朋友们看到他的稿子上洒满泪痕,他直是为高老头的死而悲痛欲绝了。巴尔扎克就是这样在他的人物的喜怒哀乐中度过了一生。直到他快死的时候,他还突然高叫着:“到我这来,我的孩子们!我用自己的血、自己的肉、自己的生命做成的儿女们,都到我这儿来!” 巴尔扎克快乐地叫着他作品中的名字:“高里奥!葛朗台!皮罗多!高迪萨! 于洛!克勒维尔!高布赛克!⋯⋯”最后,巴尔扎克气喘吁吁地喊着自己作品中最有才华的医生:“皮安训!皮安训!⋯⋯叫皮安训来呀!他,他能救我的命!⋯⋯”《译林》1980 年第 3 期《巴尔扎克之死》)

像巴尔扎克这样把审美对象(艺术形象)与自己的主体心灵融为一体的作家艺术家,并非是绝无仅有的——福楼拜写包法利夫人服毒时,自己也仿佛尝到了砒霜的苦味,并且为她的死亡而坐在地上痛苦流涕;我国剧作家曹禹也是怀着痛苦与欣慰酝酿他的人物,“流着泪水哀掉”繁漪⋯⋯正因为作家艺术家是用全身心去创造这种物我一体、对象与心灵合一的审美境界的, 因此他们笔下的人物,无论是正面人物还是反面人物,都栩栩如生,各具性格,富于强烈的美感。

我们是否可以这样说,在人类整个的精神世界中,比起其它的文化创造形式来,审美活动更完整,更深刻地显现了人类的存在之根,审美精神是人类文化精神的集中体现,人类在自身的发展过程中,通过不断寻找新的审美形式来寄托自己的丰厚的审美感觉,以在这种心物合一的境界中深入到人生的极深处。对于这种物我合一的审美真谛,英国美学家李斯托威尔曾有过非常生动的描述:“美,有机界和无机界的明显界限,只有在这里才会消失: 主体和客体看来是不可逾越的障碍,只有在这里才会崩溃,只有在这里,物质才会上升到精神的水平,而精神也会降附到没有生命的物质的平;只有在这里,人类灵魂中感性的东西,它的本能的、理智的和道德的能力,才会自然而又和谐地合作起来,像一个欢天喜地的合唱队所唱出的不同的声音”(李斯托威尔《近代美学史评述》第 238 页)。

再看一下德国美学家洛采在《小宇宙》一书中对“美的世界”的体验:我们不仅进入自然界那个和我们相接近的具有特殊生命感情的领域——

进入到歌唱着的小鸟欢乐的飞翔中,或者进入到小羚羊优雅的奔驰中,我们

不仅把我们精神的触觉收缩起来,进入到最微小的生物中,陶醉于一只贻贝狭小的生存天地及其一张一合的那种单调的幸福中;我们不仅伸展到树枝的由于优雅的垂低和摇曳的快乐所形成的婀娜多姿中;不仅如此,甚至在没有生命的东西之中,我们也移入了这些可以理解的感情,把建筑物的那些死气沉沉的重量和支撑物转化为许许多多活的肢体,而他们的那种内在的力量也传染到了我们自己身上。

这就是美的魅力!这就是人类“按照美的规律塑造”所得到的回报。让我们每个人都去自觉培育审美情感,那样,人所面临的世界,将是更加充分发展、无限丰富的美的世界。