第七章 工业革命以前英国农村劳动力转移与城市化的透视

从中世纪盛期至工业革命前的近代早期,农村劳动力向非农产业和城市的流动规模在逐步扩大,并取得一定成就。11、12世纪城市复兴,13世纪养羊业崛起,14、15世纪乡村工业(毛纺织业)兴起,16、17世纪出现历史上著名的“圈地运动”,这些都是农业劳动力向非农领域转移的一个个阶段,农村劳动力在农业种植业和畜牧业、纺织业、商业、采矿业等领域游移不定,往返于城镇和乡村之间。直到大工业创立,农业剩余劳动力才最后完全脱离土地,在城市落户,在工厂扎根。工业革命时期劳动力转移是以往历史进程的继续,在一定意义上,工业革命本身可视为英国数百年来劳动力向工业等非农产业转移这一“历史过程的高峰”。那么,工业革命以前的劳动力转移有何特点、占有一种什么样的地位呢?

一、中古时期与古典时期劳动力转移比较

古典时期也存在劳动力转移与城市化现象。在古典时期,像希腊各城邦海外殖民时代和罗马帝国扩张时期,在希腊半岛、意大利和地中海沿岸许多地区古典城市获得显著发展,大量城镇被殖民者建立。在某种意义上,西方在地中海地区出现了第一次城市化浪潮。罗马人以恢宏的城市建设、高效的市政管理而闻名于世。当代美国都市学者乔尔·柯特金(Joel Kotkin)说,“后来欧洲的主要城市像约克、伦敦、特里尔、巴黎、维也纳和布达佩斯等都从诞生于台伯河畔的这座天才城市中获益匪浅”[1]。罗马帝国一直致力于城市的发展。理查德·克伯纳教授认为,“城市化是罗马政策的根本原则。城镇地区的自治政府是帝国政府的支柱”[2]。在一定意义上,“罗马化”成为城市化进程的“同义词”。当然,在蛮族入侵罗马帝国的浪潮中,古典时期所取得的这些城市化成果大部分都消失殆尽了。

同为前资本主义的劳动力转移和人口流动现象,古典时期劳动力转移与城市化和中古时期具有许多相似性,譬如两者城市主要居民都由自由人组成,都实行某种自治,都享有“自由”权利,城市都是自由人的集中居住地点,等等。当然古典城邦在自由、自治程度上远超过其后的中世纪城市,像顾准先生称希腊城邦在某种程度上是“独立主权国家”。除一些共性之外,古典时期城市还是有其鲜明的时代特点,同中古时期城镇存在一些显著差异,两者之间的差距较之与工业革命时期劳动力转移相比更为显著。马克思在《德意志意识形态》一文中明确说过,“古代的起点是城市及其狭小的领地,而中世纪的起点则是乡村”[3],后者起源于城市和商业生活遭到严重破坏、社会在很大程度上又退缩回自给自足和半封闭状态的乡村。具体说来,两者的差别主要体现在如下几个方面:

第一,在古典社会,希腊罗马城市的主宰者是“土地占有者”,不论是实行民主制的雅典还是盛行寡头制的斯巴达,其行政规则必定是由土地占有者控制的。英国历史学家安德森说,城市里从来没有“手工业者、商人和生产者所控制的社团”[4]。凡是城邦之公民,必定拥有土地,反之,凡拥有土地者,必是城邦公民,城邦公民都是“土地私有者”。譬如,古希腊最大的农业城邦斯巴达实行“平等人公社制度”,每个成年男性公民分得一份土地及耕种土地的农业奴隶“希洛特”,全国土地分成9000份,从事手工业和商业的庇里阿西人没有公民权利,虽有人身自由、土地作坊和店铺,但只有纳税和服兵役的义务,没有任何政治权利可言。

另一重要城邦雅典尤以民主政治著称于世,相对说来,雅典奴隶主从事工商业者较多,不过城邦中绝大多数公民还是小土地所有者。从建国初期的贵族政治,历经梭伦改革、克里斯提尼改革、伯里克利改革,最后确立了奴隶主民主政治。这一系列改革中心内容之一是削弱贵族特权、扶持工商业奴隶主,更是要保护普通平民,其中梭伦改革使雅典平民摆脱了因借贷、抵押土地而沦为“六一汉”和债务奴隶的危险,从而保障了普通平民的人身自由,使他们重新成为小土地所有者。而克里斯提尼改革则强化了雅典民主机构的权力,建立“500人会议”,其成员从全体公民中经选举、抽签方式产生,由50人组成的“主席团”轮流抽签值班,在公民大会闭会期间负责处理国家日常政务、接见外国使团等活动。尤其在伯里克利改革时期,国家各级官职向一切公民开发,并且都以抽签方式产生,公民大会成为名副其实的国家最高权力机关,这意味着雅典公民政治走向成熟从而真正得以确立。这是古代社会民主政治的最高峰。因此,所有拥有土地的所有者组成城邦的公民团体,他们的多数决议拥有最高权威,决定整个城邦的一切重大事务,譬如可以罢免执政官、可以放逐贵族、可以对外宣战,等等。换言之,只有土地所有者才是城邦的主人。所以,现代史学家们普遍认为,古典奴隶制城邦的经济基础实际上是小农经济,这些小土地所有者也是城邦的政治和社会基础,他们的代表主宰了城邦的政治生活,有的本身甚或是城邦的政治首脑。所以,古典时期城镇的政治生活不局限于城镇的城垣之内,部落的每一个人,无论居住在城墙之内或之外,都同样是城镇的公民,只要他是一个土地所有者。

罗马帝国时期城市亦是如此。尽管城市里有许多富有的商人和手工业者,但他们的社会地位并不高,正如经济史家卡洛·M.奇波拉说,他们“从来没有成功地在社会上获得显赫地位,也没有推翻地主士绅的价值标准”[5]。即使在城市自治制度仍发挥作用的条件下,他们之中的某些人被选进城市的管理机构,并促进了城市经济的发展和繁荣,但他们仍然是皇权、军队和元老贵族统治下的效力者,而不能掌握自己的命运。城市领导人对拖欠赋税负有个人代缴代垫或集体代缴代垫的责任,完不成任务便被逮捕、家产被没收,以抵偿城市的赋税欠额。这样一来的结果是,很多人怕被选入城市的管理机构,在罗马帝国后期尤为如此,有些工商业者一看到自己有可能被选为城市领导人,就赶快离开本地,躲藏起来。所以,我国著名经济学家厉以宁断言,可以称他们是“城市经济生活的原动力”,但不能称他们是“城市政治生活的主人”[6],这就生动地描述了工商业者在城市政治生活中的低下地位,也反映了他们在罗马国家政治生活中受压迫、被支配的社会现实。

相比较而言,中古时期的城镇则呈现出另一种风貌。马克思说过,中世纪的起点是乡村。这在相当程度上是落后的“蛮族”入侵造成的。罗马帝国西半部尽为那些未开化而又对帝国文明羡慕不已的游牧部落所占,许多古代城市变成一片废墟、人口稀少。无疑,中古初期是一个倒退、落后的“黑暗时代”。直至11世纪,西欧各地才出现城市复兴的现象,被称为“城市兴起”。不过,中古城市居民不再是一个个由小土地所有者组成的公民团体,而主要是从事非农产业的各类市民、工商业者。尽管城市居民也间或从事农业生产,但主要还是以从事手工业和贸易交换活动为主要生计来源,他们组成的手工业行会“基尔特”和商人公会除管理本行业的生产销售外,还往往参与城镇的市政管理,有时他们自己的行业组织就构成了城镇管理机构——市议会或市政会,行会的上层分子和富裕的工匠、商人后来都逐渐变成了城市贵族,成为城市中的统治阶层。中古晚期许多商人还通过购买爵位而“贵族化”,最后成功地跻身于封建统治阶级行列。简言之,中世纪城镇在很大程度上是由商人公会和行会与郡守共同管理的。

而在古典时期城市中,手工业和商人群体地位较以农业为生的奴隶主地位低下,他们很少能够取得公民权,因而被排斥在城镇的市政管理之外,这大概源于该阶层本身经济力量的薄弱。我们知道,尽管希腊古典时期商品经济比较发达,但亦是与其他古代民族及其后中世纪相比较而言,雅典工商业最为发达,斯巴达则是农业城邦的典型代表,其他希腊城邦则处于两者之间的状态,总的说来,希腊城邦的经济基础还是小农经济,它在希腊诸城邦经济生活中占据支配地位。[7]这是经典作家和古典史家公认的事实。这种状况持续到罗马帝国时期也依然如此。据记载,公元4世纪时罗马帝国各城镇的财政收入第一次被纳入帝国税收体系,不过在君士坦丁大帝“五年期纳税”计划中仅仅占到土地税的5%而已。[8]在这里,城市工商业之经济地位远没有农业来得重要,同后世中世纪相比也是有相当差距的。由此,我们也不难理解古典城市里工商从业者的低下地位,也不难理解他们在古典和中世纪城镇政治自治、经济管理方面呈现出的地位近乎倒置的显著差异。

所以,希腊著名哲学家亚里士多德在《政治学》中得出如下结论:“最杰出的城邦不会使手工工人成为公民,因为今天手工劳动的主体是奴隶或外国人”,“城邦不论哪种类型,它的最高治权一定寄托于‘公民团体’,公民团体实际上就是城邦制度”。当然,这在古代社会实际的社会结构中并没有完全成为现实,个别和特殊情形总是存在的。不过,从总体上看,哲人的这番结论大体上还是符合古典社会的实际状况的。[9]苏格拉底的学生柏拉图也将工匠排除在城市这个集体之外,在他看来,“劳动处于人类价值之外,在某些方面甚至与人的本质相对立”。姑且不考虑这对师徒的观点正确与否,我们从中已经可以清晰地窥见古典时期流行或通行的社会舆论和政治思潮,即政治权利或公民权主要属于土地所有者阶层。这是当时希腊罗马社会确凿无疑的主流观点。因此,古典世界的自由和权力是属于公民阶层的,上至奴隶主贵族下到自由的无产者,只有成为公民才会享有相应的政治权利——参与市政管理即是其中之一。手工业者和商人如果不成为公民,那么不论经济上如何富有,也难以进入城镇管理阶层。所以,马克思在《资本主义以前诸形态》一文中写道:“古典古代的历史就是城市的历史,不过这是以土地财产和农业为基础的城市”[10],就非常鲜明地道出了古典社会中城市的本质特征。

第二,古典城邦文明在本质上具有殖民的特点,即通过战争掠夺贡赋和奴隶,继而进行殖民,在海外建立子邦或城市。古典城镇的建立和发展也充分体现了这一特点。在希腊诸城邦大举进行海外殖民浪潮中,一大批城市涌现出来。最早的殖民城邦是优卑亚于公元前750年在意大利的皮提库萨岛建立的。此后200多年间,东到小亚和叙利亚,南至非洲利比亚、突尼斯沿岸,西至意大利、西班牙和法国南部,北至黑海广大地区(包括今土耳其、保加利亚、罗马尼亚、乌克兰、俄罗斯和高加索等地)希腊人共建殖民城邦至少在139座以上,参加殖民的希腊城邦达44个之多。[11]典型的如科林斯的殖民城市叙拉古发展迅速,在戴奥尼索斯一世时期成为欧洲最大城市,控制了意大利南部和西西里大部分地区。

在希腊对外扩张中,各个城邦不是凭借市场竞争,而是依靠暴力,尤其是以雅典为首的一些城邦,尽管工商贸易比较发达,依然依仗军事力量——主要是海军,掠夺国外财富,用于建设大型公共项目和补贴城市公民日常生活。由此,伯里克利说:“因为我们城市的伟大,世界各地的劳动果实都奉献给我们。”[12]这些“果实”正是雅典从海外掠夺而来的。正是随着公元前8~6世纪的殖民化扩张,希腊城邦经济在公元前5世纪进入繁荣阶段,即古典时期。简言之,城邦政治经济发展空间和繁荣程度在很大程度上取决于向外部扩张的条件和取得的成就,当然我们不否认公民政治也是城邦存在、发展、繁荣的内部理由和根据。其实,希腊城邦对外扩张本身也是由于内部因素所致:希腊农业不发达、物产贫瘠,仅仅通过周边农村地区显然难以供养城邦中心不断增加的人口。在这种情况下,向海外殖民就成为必然的选择了。

罗马共和末期和帝国初期的城市化运动亦是如此。这一运动首先发端于意大利,到奥古斯都时期开始向行省发展。据不完全统计,仅西班牙一地就有“好几百座城市,重要的城市有400座,次要的有293座”。高卢有近1200座城市,意大利约为1197座,阿非利加主教区有650多座城市,在希腊则共有城市900座,东部亚洲行省共有5000多座人口众多的城市。[13]应该说,罗马时期城市化运动与帝国农业经济发展和商业贸易繁荣存在密切关系,但另一方面,城市化运动更是帝国统治者对外扩张的结果,是政治和军事政策的一种“产物”。帝国初期的元首们都积极鼓励和大力支持在所征服地区建立行省城市,而这些城市各自相应获得不同的政治地位,像“自治城市”、“同盟城市”、“拉丁同盟城市”和“纳税城市”,等等。尼禄时期的大臣彼特洛努斯(Petronius)关于罗马城市和对外战争的观点具有鲜明代表性,即帝国的任务是“无论以什么样的生命代价”,都要保护财富的来源以供给数量不断增长的城市人口。因此,城市的命运取决于“战争”和继续寻找“财富”。[14]

随着帝国扩张,越来越多的城市市民获得罗马公民权,原本适用于罗马公民的“市民法”——十二铜表法,也逐渐发展成“万民法”,而罗马也获取了被征服民族的巨大财富,由后者所供养和维持,城市经济产生了一种“寄生性”。所以,古典时期城镇发展途径主要通过“地理上的征服”——战争和殖民方式,通过在地中海沿岸“一成不变地繁殖”方式,建立子邦或殖民城市。由此可见,古典城市的发展和建立与殖民、军事扩张的力量异常紧密地联系在一起,随着殖民活动兴盛而兴盛,因军事胜利而获得发展,而当殖民活动停止、军事失利时,城市则陷于停滞不前状态。

相比之下,中古时期的城市发展主要依赖于经济发展和贸易活动增加,经济扩张是城镇发展的主要动力。无论是“贸易起源说”抑或“市场起源说”都在不同程度上反应了生产发展、经济活动的集中和增加是促成城市出现的主要原因。[15]当然,这其中不乏封建国王、封建领主通过政治手段建立城镇的例子,尤其是在中世纪早期,政治、军事和宗教对城镇形成和发展具有不容忽视的重要影响。不过,即便是这样的城镇,其后的经济动因也是显而易见的。一般说来,中古时期西方许多城市具有显著“经济色彩”,是一个经济中心,东方城市的“政治色彩”则更为突出。这是古代东西方城市的显著差别之一。显然,这种差别也彰显了西方中世纪城市的经济职能,通过经济的、和平的手段建立城镇。这是中古时期城镇发展的基本途径,是没有什么疑问的,尤其在中古晚期和近代早期,城市随着商贸活动的兴旺而勃兴,随着经济活动的削减而萎缩,城市发展同经济活动、贸易交换之间一损俱损、一荣俱荣,两者关系之密切是不言而喻的。因此,古典城市与中古城市运动发展的途径和动力是不一样的。可以说,在某种程度上,它们体现了各自时代的特征。

第三,城镇在古典和中古时期各自的社会结构中其地位也不相同。古典时期城市同整个社会融为一体,是古典文明精华的承载者和体现者,在社会处于中心地位而非边缘地位。城镇是城邦的中心,居于统治地位,统治着周边农村地区,后者无论在政治方面还是经济方面都从属于城市,居于被统治地位。英国学者杰弗里·帕克说:“希腊城邦从来就不仅仅指一个城市……从一开始它就意味着出生于其周边地区的同在。它最初是通过合并乡村小社区而形成的,这就是人们所熟知的城邦统一(synoikismos)过程……城邦的都市部分是城区(asty),而其周边领土是城郊(chora),它们组成都市—乡村系统的整体,其中城市是商业和产业的中心。”[16]由此推算,城邦的平均规模大致相当于英国的郡,像公元前5世纪的雅典有领土2500平方公里,与肯特郡大体相当。城镇生活与民族生活融合在一起,城镇的法律就像城邦的宗教一样为全民族所共有,城镇是全民族的首府。

因此,古代城市很少表现出同古典社会不相容的一面,没有什么不同于古典社会的异质特征。尽管中古城市一般说来享有某种特殊政治和法律权利,也具有政治自治倾向和较为独立的法律地位,但从独立性和主权角度而言,显然不能同古典城邦相提并论。希腊城邦类似于一个“享有独立主权”的国家,当然罗马时期的城市自治已大为逊色。[17]而中古城市的“自由和特权”从法理上源于“领主恩惠”,或受赐于封建王权,或来自于领主权力不等的大小贵族,当然城市市民阶层也经过一些斗争以争取“城市自由和权利”,不过“货币赎买”和每年的“年度税”依然透露出城市的政治依附地位,而这种代价高昂的“经济成本”或许正是中古晚期一些城镇工业向外转移、城镇经济萎缩,最后逐渐失去自治地位的重要原因之一。

封建文明的主要场所是乡村庄园而非城镇。中古城镇法律地位特殊,被称为“飞地”——封建社会海洋中的一块非封建岛屿,虽有政治特权却不能在政治上支配、统治农村,相反,在某种程度上受制、隶属于封建领主的乡村庄园。当然也有例外情况存在,像英国达勒姆大学中世纪史教授理查德·布里特奈尔发现,英国中世纪晚期,城市也有类似于希腊城邦或意大利城市共和国的例子,主要以苏格兰城市为典型,在王室宪章里,有的内容条款就规定了城镇统治、管理周围乡村地区。[18]不过总的说来,中古英国城市处于封建社会的政治边缘地带,对后者的影响主要体现在经济层面。因而,中古城镇同封建庄园存在着鲜明对立性质。随着社会发展、经济进步,这种对立性质愈加明显,在中古后期,城镇逐渐转化成封建庄园、封建经济和封建制度的异己力量。当城镇在社会结构中日益居于主导地位时,封建社会则逐渐趋于瓦解,两者之间呈现出一种“此消彼长”的反比关系,这与古典城市在古典文明社会结构中的地位是截然不同的。

显而易见,古典城市在社会中不是居于边缘地位,而是居于煊赫的中心地位,城市代表了古典文明的最高成就,是古典文明的集中体现。比利时历史学家亨利·皮雷纳说,城市在“政治组织方面的作用”,在古典时期要比中世纪为大,在古典社会,全民族以城镇为中心建立起一个独一无二的共和国。[19]古代城市越发展,古典文明取得的成就越大,在相当程度上可以说,古典文明的繁荣程度取决于城市的发展和扩散,古典城市的发展强化、巩固了古典文明取得的成果,而非削弱后者,两者之间体现了一种共存共荣的正比关系,而非反比关系。

第四,古典城市具有浓厚的宗教色彩。当然,中古城市本身也有一定宗教色彩,甚至有些城市就是从“主教驻地”发展而来;还有的城市就是由教会所建立,教会和修道院由此成了城市的“领主”,向城镇居民索取贡赋;还有许多城镇里遍布大大小小数不清的教堂……亨利·皮雷纳说,无数的“宗教建筑”和大量的“敬神”团体“挤满”城市,中世纪城市的“宗教性”由此可见一斑。亨利·皮雷纳甚至说到,市民阶级既是世俗的,也是“神秘主义”的[20],这更给城市增添了一层宗教色彩。不过,这些都无法同古典城市的“宗教性”相提并论。

法国史学家菲斯泰尔·德·古朗士研究发现,古代城市的创建是一种“宗教性行为”[21]。他以罗马为例:建城之日,要奉献牺牲,继而点燃火炬,每个人都要从火焰上跃过,以净化众人身上附有的不洁之物,这还是宏大建城仪式的预备仪式。接下来,罗慕洛斯身穿祭司衣袍,唱着颂歌蒙着头,牵着一对纯白色的牛来拉铜犁犁地,它犁出的环状的沟就是城市的“围垣”,城墙就建在这里,其旁修建祭坛,点燃圣火,而犁出的泥土要小心地放在围垣内,不能流失在外;此外,建城者及众人还要依次向小沟投入一点各自从家乡带来的泥土,这是附有祖先灵魂的“圣土”,会永远保佑子孙后代。所以,李维在谈到罗马时说:“此城无一处不被宗教所渗透、无一处不居有神灵。此诸神之居所也。”这段话可以适用于任何古代城市,因为凡遵照仪式规定所建之城,其保护神必居于其中,所以每个城都是一座神庙,每个城都可以被称做是“神圣的”。不仅罗马,在罗马之前的许多城市就是以同样方式建立的,瓦罗说这种仪式在拉丁民族和伊达拉里亚人中都是一样的。老迦图为了写作《起源论》一书,曾研究过意大利各民族的编年史,他说所有的建城者都要举行类似的仪式。休昔底德在描述斯巴达建城时也提及庆典上用到赞美诗及祭礼,喜剧家阿里斯托芬的作品中有一幕是描写“鸟城”建城仪式的,其中有祭司点燃圣火、呼唤诸神、唱赞美诗和预言家解说神谕等,大概也是仿照人类建城的习俗。[22]

我们今天译作“城市”(city)的“civitas”和“urbs”这两个词在古代具有明显不同的含义,前者指“家庭与部落的宗教和政治联合”,后者指“集会的场所、地点或是这个联盟的神庙”,一旦家庭、胞族和部落同意联合并祭祀同一个神灵,便立即建城作为他们共同祭祀的神庙,这里是一种宗教和信仰的联合促成了联盟的出现。因此,在古朗士看来,古典城市的创建总是一种“宗教性”行为,甚至在一定意义上可以说,古典城市起源于宗教,起源于不同信仰的人们联合的需要。因此,在古典希腊城邦中,绝大部分人都相信神意,神意的真实含义往往是在人民大会上经过辩论后确定的。换言之,正如古典史学者所言,所谓神意“不过是城邦公民集体的意志而已”[23],所以古典城市的宗教色彩和神意与城邦政治融为一体,体现了人类社会早期政治和宗教分离之前、宗教尚未脱离政治脐带的特征。

二、中古时期与工业革命时期英国农村劳动力转移比较

中古和近代早期英国农村劳动力转移与城市化一直存在并取得相当可观成果。据统计,截至工业革命之前,英国城镇居民数量已达到120万人,约占总人口的21%,城市化可谓初具规模;农村居民大量从事纺织、制陶、采矿、木材和粮食加工贸易等非农产业,已经逐渐摆脱以农为生的状态,从业人员占到总人口的33%,加上城镇居民则非农人口已占到总人口的54%[24],已为工业革命和工业时代的城市化打下了良好基础。可见,中古和近代早期农村劳动力转移在英国城市化和工业化历史上占有不容忽视的地位,那么与工业时代比较,中古和近代早期英国农村劳动力转移与城市化具有哪些特点呢?

第一,动力机制不同。这是中古和近代早期劳动力转移不同于工业时代的重要特点。工业时代劳动力转移的主要动力是工业,与工业革命前城市工业和乡村工业对农村人口的吸引力截然不同,技术革新带动各行业产生连锁反应,整个社会对劳动力的需求魔法般膨胀了。近代大工业为劳动力创造的大量、稳定就业机会,产生强大“拉力”,吸引着农村人口向城镇和工矿转移。而在工业革命以前,中古时期农村劳动力无论向城市流动抑或向乡村工业转移,其动力主要都是来自农业本身,而不是旧式工业和城市经济。在劳动力转移过程中,农业具有决定性的作用。农业生产力和农村生产关系的变化制约着甚至决定着劳动力转移的规模和方向。农业生产率提高了则城市化和非农产业获得显著发展,农业生产萧条萎缩则劳动力转移停滞不前甚至倒退,这在16世纪以前劳动力转移的初级阶段尤其如此。

由于生产力提高较为缓慢,粮食产量小、灾荒多,难以供养较多的不事农业的非农人口,所以中世纪英国劳动力转移规模一直比较小。在庄园劳役制盛行时期,庄园里绝大多数农业生产者的自由流动和迁徙还受到法律制度限制。当时从事非农产业的农村人口都同时进行着农业耕作,生产活动重心放在农业种植业上,农忙时期全力投入农业耕种、生产和收割,大多在农闲时节方进行家庭副业生产。“副业”一词已经表明当时工业在农村生产生活中所处的地位,要服从和服务于“主业”,所以一些庄园禁止农民在农忙季节从事工业生产,有的城市甚至规定市民亦须赶往乡下帮助收割谷物。譬如,诺里奇城市当局规定织工在秋收季节从8月15日始停工一个月,以防乡下谷物收割期间劳动人手短缺;[25]有的城市则明确规定禁止工匠在秋收季节从事纺织品生产,以防耽搁农忙,违者将受到处罚。譬如,在1376年,科茨沃尔德的纱线被禁止出口,原因之一是它在农忙季节从收割庄稼的农业地区招收了劳动力。[26]这些都是封建社会农本经济的一种表现。

因此,不仅农村居民的家庭副业、手工业活动,包括中古城镇的非农经济生产,都在很大程度上受到农村生产关系和农业经济活动的制约。城市和工业发展虽在一定程度上调节着农村劳动力向非农产业转移、向城市流动节奏,在更大程度上却受到农村经济环境和农业生产力制约。15世纪英格兰瘟疫频频发生,农业生产处于下滑状态,加之农村土地多、劳动力稀少,这一时期城市化进程明显放慢。所以,在近代早期的16、17世纪农业生产力出现较大幅度提高之前,农村劳动力转移的规模始终较小,城市人口增长亦较为缓慢,绝大部分劳动力处于农村社会“内部流动”时期。

进入16、17世纪后,农村劳动力转移进入第二阶段——发展时期。农业生产力较此前有了较为迅速增长,带动农村生产关系出现变革,圈地运动就是农业生产力和生产关系变化的产物和体现。16、17世纪圈地运动加速了农业劳动力转移的历史进程,无论畜牧业抑或大农场对农业劳动力需求较此前大大降低,许多小土地所有者生存的农业土壤被剥夺,不得不向城市流动和在农业以外行业谋取生计,因而圈地运动后,转入乡村工业和向城市流动的农村人口骤然增多。农业产生强大的“推力”,推动着农村人口向外转移。所以,工业革命以前劳动力转移的主要动力是农业,在劳动力转移过程中农业的“推力”起着主导作用。

当然,工业革命以前城市和工业对劳动力流动也有吸引力。不过,中古时期城市对农村人口的“拉力”与近代早期和工业革命时期是有本质区别的。同为农村人口流动的目的地——城市,中古时期“拉力”源自城市自身的特权地位,源自农村庄园和城市“自由”的巨大反差。可以说,在相当程度上,农村居民向城镇流动包括农奴逃亡主要都是出于对城市自由的渴望,渴望获得一种自由从事各种职业、自由迁移、自由婚嫁、自由处置财产等的权利。显而易见,是一种政治“拉力”吸引着农村劳动力向城市流动,一种非经济的力量在中古城市化过程中发挥着主导作用。

而在近代早期和工业革命时期,城市对乡村人口的“拉力”不仅在规模和强度上远远超过中古城市,而且在性质上不同于前者。“自由”已经不是这一时期城市的特权,许多城市由于各种原因失去独立地位而成为中央政府治下的地方郡县,“自由”也不再对居住在城市里的所有居民开放,来自农村的贫困移民更难问津市民身份,所以现代工业城市赖以拉动乡村人口力量的不再是一种政治因素,而是一种较之中古城市更为纯粹的经济力量。城市展示出能够为乡村剩余劳动力提供各种工作岗位和就业机会的广阔前景,而在乡村,由于农业生产力的进步和农业生产结构的调整,大量农村劳动力已经成为“多余的人”,在农村单纯依靠农业难以维持生计,城市繁荣富裕的生活水平和大量就业机会深深吸引了他们,吸引他们向城市迁移。在工业革命之前,尤其在17世纪和18世纪早期,当城市不能满足大量农村人口所需劳动岗位之际,很多乡村居民往往从事手工业活动,“茅屋”工业获得蓬勃发展机遇,规模之盛、影响之大以致被称为“原工业化”(pro-industrilization)阶段,为大量农村人口提供了就业机会,吸引着农村劳动力向乡村工业转移。随着劳动力转移从第一阶段向第二阶段过渡,城市工业对农村人口的“拉力”在逐渐增强,“拉力”最强时期当属工业革命。

第二,城市化水平不同。工业革命以前劳动力转移的规模比较小,如果从11、12世纪城市复兴算起,至工业革命前夕农业劳动力转移已历时六七个世纪之久,然城市人口仅占总人口比例的21%,农村人口中一半以上(58.2%)仍旧从事农业,从事乡村工业人口尚不及一半(41.8%)。[27]大体说来,英国工业革命前城市人口增长率每100年仅为1.5个百分点左右,由此可见城市化速度之慢。

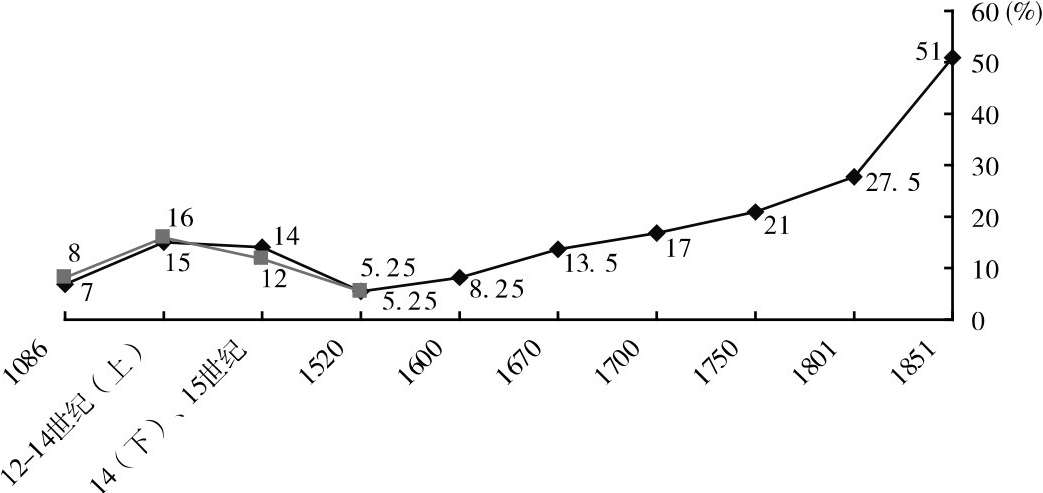

笔者通过对相关材料整理,估算出英国早期、中古盛期、中古晚期和近代早期城市居民比例的数据,借此来对英国城市化进程作一整体描述。图表前半部分采用估算数字,故有两个不同数据,后半部分采用E.A.里格利的数据,我们就得到英国11世纪至19世纪中叶近八个世纪城市化的发展轨迹图,见图7-1。

图7-1 11~19世纪中叶英国城市人口比例

资料来源:E. A. Wrigley,1992:People, Cities and Wealth:The Transformation of Traditional Society, Blackwell, p.162。

由图7-1可见,英国在中世纪盛期出现过一个城市化发展的小高峰,大体在12世纪下半叶和14世纪上半叶之间,这正是西欧城市运动蓬勃兴起时期,此后逐渐走向低谷。图中14世纪(下)和15世纪城市居民比例有12%和14%两个数字,只是表明城市下降或衰落程度不同,并不影响我们对城市变化总趋势的把握。16世纪后城市经济开始复苏,城市化走上平稳发展之路,再未出现大的波折和倒退,而且在19世纪加速发展,实现“起飞”,进入现代城市文明和工业社会。该图在具体年代和数字方面也许会存在一些误差,但城市化总体发展趋势应与历史事实相去不远。

英国中古和近代早期城市化踟蹰不前,源于低水平的旧式工业,城市旧式传统工业提供的就业机会限制了其吸收农业剩余人口的能力。中世纪史家米勒和哈彻尔教授总结了英国中世纪工业的基本特征:生产单元小、固定资本水平低、技术含量低和家庭作坊色彩。[28]因而吸收就业人员数量非常有限,像多数手工业作坊仅三四个人,规模很小。即便是矿山开采等较大规模非农行业雇用劳动人手也不多。譬如,英格兰煤炭开采行业,从中世纪的采煤租约看,每个矿坑雇用的工人数量一般都在十人以下,多数在4~6人之间,规模很小。[29]

显然易见,中古城市规模有限的非农产业对农业人口和农村居民自然难以产生巨大拉力,从而决定了人口都市化的历史进程——农村人口向城市的迁移,是一个漫长曲折的过程。这一历史过程不仅缓慢,还可能出现反复,像14世纪和15世纪农业出现经济危机之际,许多城镇都人口锐减、发展迟缓,还有的彻底退化成乡村。正因为如此,许多述及城市化的著作都认为城市化发轫于18世纪,人们也普遍认为城市化运动是近代以来工业革命的产物。这恰恰从一个侧面反映出中古时期农村劳动力在城市化和非农化方面所取得的成就相对有限,劳动力转移规模较小。

农村人口向城市进军的新号角是由18世纪的产业大革命奏响的。工业革命发生后,农村劳动力转移掀开了新的历史篇章。在1750~1851年一个世纪的时间里,劳动力转移的成果超过了工业革命以前七个世纪的成果总和。现代英格兰城市多数是在1801~1851年间迅速成长起来的,从中古时期发展而来的城市仅占很小的比例。譬如,曼彻斯特从95000人增加到303000人,利兹从53000人增加到172000人,布拉德福是工业革命期间人口增长最快的城镇之一,1801年时该城只有13000居民,1821年增加到26000人,1851年增加到104000人。19世纪初,伦敦是英国唯一一个人口超过100000人的城市,到1851年时,英国已有九个城市人口超过100000人。[30]1851年的调查证明,英格兰和威尔士历史上第一次有一半以上的人口住在城市里,可谓初步实现了城市化。城市化对英国社会产生了显著意义,中国社会科学院英国史专家王章辉研究员撰文指出,“城市化加快了经济现代化进程”,“促进了国家政治制度的民主化”,还推动了“现代教育和科学技术的发展”,城市居民识字率大大提高。[31]

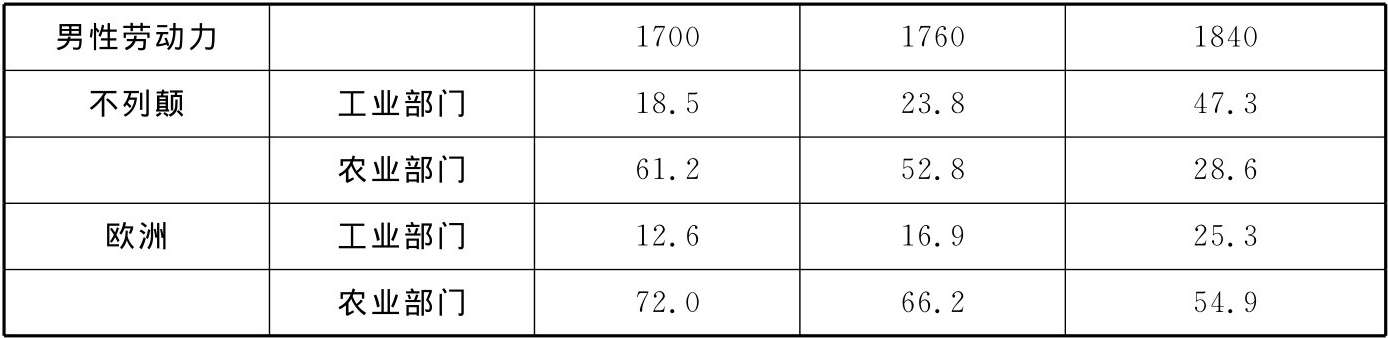

另一方面,农业生产所占用的劳动力份额也迅速下降。到1801年时,农村已有50%人口从事非农产业,1800年时,成年男劳力中还有40%以上的人从事农业,到1850年时,这个比例则降到了25%以下。这个数字雄辩地证明工业革命已经使英国绝大多数居民摆脱了“以农为生”状态,已经迈出传统农业社会,开始成为一个工业化民族。相比之下,同期欧洲男性劳动力从事农业比例较英国高得多,可参见下表7-1。

表7-1 1700~1840年不列颠和欧洲经济结构变化的比较 (%)

由表7-1可知,1700~1840年间,不列颠劳动力就业结构发生了巨大变化,1760年工业革命后的变化尤为显著,工业部门的男劳力比例由18.5%提高到47.3%,而同期欧洲仅从12.6%提高到25.3%,农业部门的男劳力比例由61.2%下降为28.6%,同期欧洲由72.0%下降到54.9%。[32]可见,英国从事于农业生产的劳动力要比欧洲低许多,尤其在工业革命后劳动力向非农行业的转移取得了重要成果。截至19世纪40年代,英国从事于农业生产的男性劳动力比例是欧洲最低的,而从事工业部门的比例又是欧洲最高的,这充分表明英国农村劳动力转移在18世纪,尤其工业革命后在欧洲处于领先地位。图7-2比较直观地体现了不列颠工业和农业部门男性劳动力比例变化轨迹,我们从中可发现决定性的变化出现在18世纪60年代后,即工业革命加速了劳动力从农业领域向工业部门转移步伐,并使得英国最终成功地进入了工业社会。

图7-2 1700~1840年不列颠工业和农业部门男性劳动力比例变化

第三,流动方向不同。工业革命以前农村劳动力流动由北向南,方向多为伦敦和英格兰东南部和西南部(West Country)地区。城市史专家詹·德·弗里斯(Jan De Vries)教授研究发现,在1500~1700年间,英格兰东南部地区城市人口比例大约从8%或9%增长到40%,成为工业革命前英国城市化水平最高地区,而其他地区城市发展缓慢,城市人口增幅很小,有的甚至处于停滞状态。[33]农村劳动力转移与城市化之所以出现这种地区差异,主要由于上述东南和西南地区在中古时期已经是“教堂所在地、地方集市、大学发源地、商旅宿站和贸易货栈、(旧式)手工工场中心”[34],各种非农产业尤其是呢绒纺织业较为发达,为农村居民提供了大量就业机会,而北部和西部高原地区则是以经营畜牧业为主,是一个落后的边缘地区,农村人口自然选择向富裕发达的东南部、西南部迁移。因此,英格兰东部和南部地区富裕繁荣、城市化走在其他地区前列,是同各项非农产业的发展分不开的,其中呢绒纺织业是最繁荣的,其所吸纳的劳动就业人手也是最多的。

纺织业是英国非常古老的一门行业。伊丽莎白(Elisabeth)等人根据伦敦出土的考古发掘实物考察了中世纪英国的纺织业,发现除呢绒业外还有亚麻纺织业、丝织业和混纺以及编织业。到12世纪中叶,伦敦、温切斯特、林肯、牛津、亨廷顿和诺丁汉等地织工以及温切斯特的漂洗工,都已经组建“基尔特”行会组织。他们每年向国王缴纳40先令到12英镑不等的费用,垄断了在其街区的纺织生产。其他地区也有纺织业组织,不过生产规模相对小得多。中世纪英格兰各地生产的呢绒质地不一,很大一部分都是粗糙的“布尔”(burel),价格低廉,一般说来这种呢绒的消费者主要是社会下层人士。还有一种粗糙的纺织品——“山羊毛纺织品”(Goathair textiles),考古证据指出这种在11~17世纪之间一直被普遍使用,尤其在沿海地区。[35]某些地区也生产质地考究精美的呢绒产品,林肯和斯塔福德因生产鲜红色的呢绒(scarlet cloths)而享有盛誉。上等呢绒主要供英国上流社会的贵族阶级消费享用,同时也向国外欧洲大陆国家出口。

因此,我们看到,随着人口向各种非农行业转移,英格兰在中世纪晚期从塞汶河入海口到威尔士地区,该线以南各郡经济地位得到显著提高,其中康沃尔、德文、萨默塞特和伦敦附近诸郡,即米德塞克斯、萨利、肯特和赫特福德郡、埃塞克斯和萨福克数郡的纺织业发展最为令人瞩目,最富裕的呢绒生产中心是东盎格里亚的萨福克,该郡最富城镇拉文纳姆(Lavenham)3/4的居民直接或间接从事呢绒生产。[36]继而,伴随着上述非农产业发展,英国人口也发生了重新分布。西南部和东南部地区吸引英格兰各地大量移民,人口日渐稠密,逐渐成为英格兰人口和财富最集中地区,其中人口最密集的林肯郡“荷兰区”(Holland),每平方英里为54人,诺福克郡为48人,莱斯特郡、北安普顿郡和贝德福郡也都在40人以上。[37]据保尔·芒图统计,东南部和西南部经济繁荣,人口密度每平方公里为40~60人,北部诸郡的经济地位远逊于南部,人口也大为稀少,其中人口最稠密的兰开夏和约克郡西区也低于南部的平均水平,每平方公里才30~40人。[38]大体说来,西北部与东南部人口为1∶4(不包括伦敦),财富(按纳税额推算)为5∶14,其地域差异状况一直保持到18世纪工业革命前夕。[39]

产业革命使得劳动力转移和人口流动方向逆转,由南向北移民成为劳动力转移大潮的主要方向。工业革命后英格兰人口布局和产业结构发生了翻天覆地变化。西北部开始成为人口、财富集中地区,几乎包括了英国所有的大工业中心,人口密度达到每平方公里270人,人口在10万以上城市有21个,其中包括人口在50万以上城市3个、20万以上城市12个;而南部地区只有8个城市人口在10万以上(包括伦敦),人口密度为每平方公里199人,如伦敦除外则每平方公里只有135人。[40]劳动力转移和人口流向的变化,表明英格兰各个地区经济地位的升降沉浮:南部地区地位下降,北部地区地位上升;也暗示着经济结构变化:工业部门尤其是重工业产值在国民经济中日益提高,农业和轻工业产值则相对下降。当然在劳动力转移的第二阶段,尤其是17世纪晚期和18世纪早期,这种迹象已初露端倪。人口史家R. A.休斯顿研究发现,在1486~1750年间,“来自北方诸郡的流动人口中,青年男性比例从1486~1500年的51%下降到18世纪40年代的4%”[41]。可见,北方诸郡不仅不再是昔日中世纪时期的人口流出地,而且变成了移民接收地,正在接收越来越多的南部移民。北部人口日渐稠密、经济日渐繁荣。

第四,向城市迁移模式不同。中古时期,英国农村劳动力向城市流动路线相对集中,农村人口向首都伦敦移民规模最大,农村劳动力向城市迁移是“一元化”模式。工业革命不仅创造了英国劳动力转移与城市化历史上史无前例的神话,而且打破了中古劳动力转移“一元化”地域流动模式。

工业革命以前劳动力向城市流动路线相对集中,农村人口向首都移民规模较大,因而伦敦城市化最为迅速。早在13世纪,伦敦即已在国内经济获得领先地位。伦敦的海外贸易份额在13世纪(主要在爱德华一世时期)增长一倍,占到全国的35%,在14世纪早期,奔向首都的长途移民就已经拉开了序幕,其中相当一部分来自东盎格里亚和英格兰北部。到1334年,伦敦拥有的财富是第二大城市布里斯托尔的5倍,纳税额超过其后三个城镇(布里斯托尔、纽卡斯尔和约克)的纳税总额。[42]伦敦商人也在海外呢绒出口商中占据绝对主导地位,主宰了同尼德兰的呢绒贸易活动,组建了“英人同乡会”(English Nation),会长通常都是由伦敦人担任,著名的绸布商威廉·卡克斯顿(William Caxton)就是一典型代表,伦敦商人还从“勃艮地公爵那里获得了贸易特权”。因此,毫不奇怪,1486年伦敦市议会正式为伦敦的“商人冒险家”(Merchant Adventurers)团体创设了一个“议员资格”(Fellowship)席位。[43]作为全国的政治中心和经济中心,伦敦享有的政治自治和经济繁荣无疑对周边诸郡乃至全国移民产生不可估量的影响。

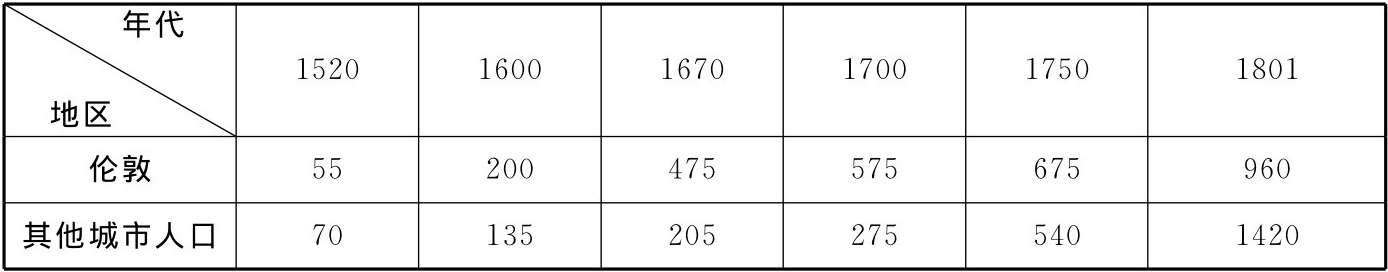

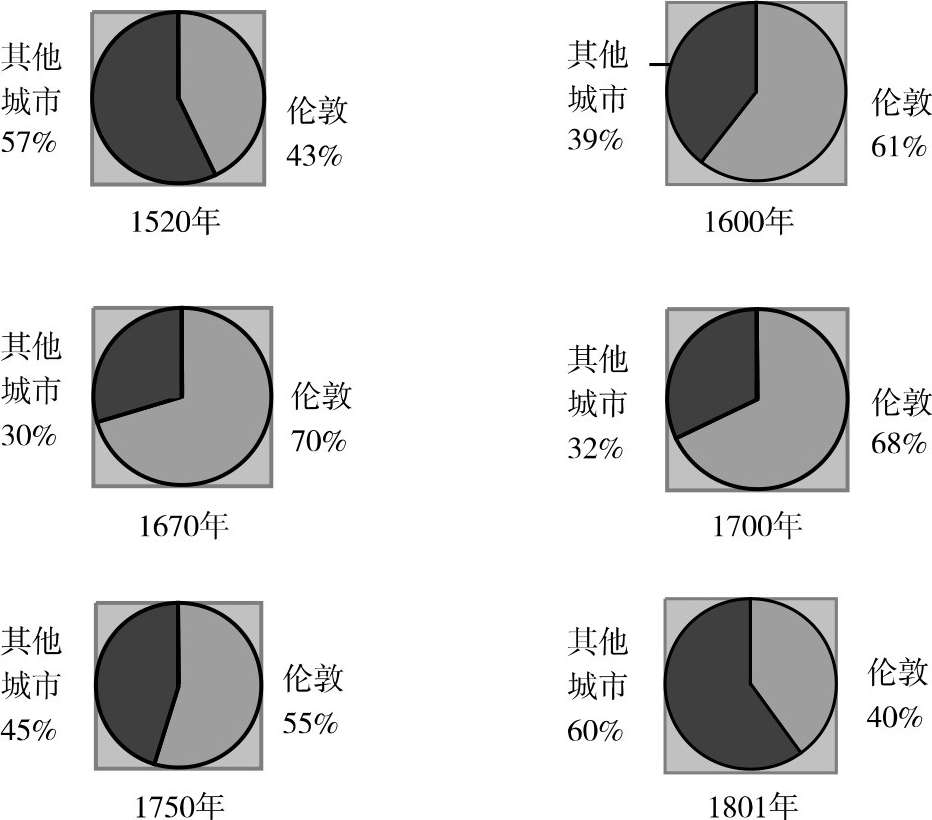

在这样的背景下,不难理解,英格兰农村人口向城市流动的主要目的地依然是首都伦敦,在16世纪20年代伦敦财富在全国比例上升为10%,是第二大城市诺里奇(已经超过布里斯托尔)的10倍,对外贸易额到1500年时则占到全国的68%, 1540年时达到85%。到1543年时,伦敦的郊区萨瑟克区上缴税收已经超过布里斯托尔。当然在1560~1650年间,其他地方省城像诺里奇、约克和布里斯托尔以及纽卡斯尔这些城市人口也增长了1倍或2倍,达到12000~20000人左右,但同伦敦相比则大为逊色,因为伦敦及其郊区人口增长了5倍,达到350000人,1670年增加到475000人,1700年则为575000人(详见下表7-2)。而纽卡斯尔本身之所以获得农村移民的青睐,主要在于伦敦人口迅速膨胀使得泰晤士河东岸的煤炭贸易繁荣起来,给纽卡斯尔带来了大量就业机会。相应的,伦敦城市人口在全国城市总人口中的比例从1520年的43%上升到1670年的70%,而其他城市人口增长幅度很小,在总人口中的比例仅从1520年的3.0%微弱地上升了1%,达到4.0%,在城市总人口中的比例则降为30%。[44]

表7-2 1520~1801年伦敦和其他城市人口估计 (单位:千人)

资料来源:〔英〕E. A.里格利:《人民、城市和财富——传统社会的变革》,布莱克威尔出版社,1992年,第162页。

对于伦敦急速发展和其他地区城市停滞不前的巨大反差现象,城市史家詹·德·弗里斯对首都的经济作用产生了很大疑惑,以致说到“伦敦在1500年时的发展可能对英格兰和威尔士北部、西部的穷乡僻壤边区没有产生什么人口和经济影响”[45],这种论断当然未必准确,因为首都商业辐射力远远超出东南地区,提交到普通法法庭的债务诉讼表明在15世纪初时,伦敦商人的商业联系就已经覆盖了整个中部地区。此外,首都从非常广泛的区域内获取各种生产和生活资料,譬如1522年,为了刺激谷物流向伦敦、保障市民生产生活所需,国王曾给18个郡的郡长下达指令,要求后者采取相应措施,鼓励向首都运送谷物。[46]不过从另一方面来说,弗里斯的言论也确实反映了英格兰劳动力转移与城市化之影响在不同地区之间,存在着巨大不平衡现象。实际上,其他地区城市化进程的滞后也许正是首都畸形膨胀造成的,它们都成了伦敦城市化的牺牲品,至少在短时期内伦敦对它们产生了一种负面的消极影响。

因此,16世纪首都伦敦城市发展状况在相当程度上就代表了整个英格兰城市化最高水平,经济史家汤姆森(Thomson)将其称为“经济集中化或一元化”(centralization),这一过程在都铎王朝早期(即15世纪晚期)就已经开始了。[47]英国莱斯特大学经济社会史教授彼得·克拉克教授将近代早期不列颠城市这种不平衡发展称为“极化”(polarized)现象。[48]劳动力转移与城市化出现“极化”或“一元化”模式,则是政治、经济、人口和文化发展集中的一种必然反映。

历史证明,到17世纪初期,英格兰首都伦敦城人口远远超过了王国内所有城市人口总和。英格兰全国城市人口大约为33万余人,首都伦敦拥有居民20万,约占全部城市人口的60%,这一比例势头在17世纪继续增长,1670年约占全部城市人口的70%, 1700年时亦约占70%。到1700年,英国伦敦成为西欧最大的城市,是国内第二大城市人口的20倍。[49]直到工业革命前夕的1750年,伦敦城市人口数量增长到67.5万人,而国内其他城市人口增长缓慢,有的城市甚至出现衰退,合计则为54万人(5000人以上城市),伦敦一市独占英格兰全国城市总人口的54.8%,依然远远超过其他城市人口数量总和。一个城市巨人和一群侏儒出现在工业革命前英国城市化历史的舞台上。

但是工业革命发生后,英国农村劳动力转移与城市化模式出现显著变化:伦敦发展缓慢。

从1750年至1801年时只增加了29.5万人。与此相反,其他城市的人口则迅速增长,净增长城市人口86.9万人。如果说工业革命前(1750年),其他城市人口数量在全国总人口仅占到9.5%,那么到1801年时则上升至全国总人口的16.5%。[50]因此,从18世纪下半叶始,伦敦在全国城市总人口中的比例逐渐降低(此前一直超过了国内其他所有城市人口的总和),到1801年时,其他城市人口(共计142万人)已远远超过伦敦(96万人),占城市总人口比例的59%。到1801年时,其他城市人口(共计142万人)远远超过伦敦(96万人),占城市总人口比例的60%(参见表7-2)。而到工业革命完成时,据史学家弗里斯统计,其他城市人口总计达到575万人,比例上升到城市总人口的62%,伦敦所占比例继续下降,只占38%。[51]看来,伦敦城市化一枝独秀的历史已经结束,是工业革命改变了中古英国农村劳动力向城市流动“一元化”模式,更多城市尤其是新兴工业城市成为农村劳动力选择的迁徙目标。在工业革命的魔棒下,更多城市尤其是英格兰北部新兴工业城市成为农村劳动力选择的迁徙目标,伦敦和其他城市之间的地位逐渐发生变化,后者开始摆脱了数百年来在英国城市史上的侏儒形象,逐渐成长起来。

第五,向非农产业转移重心不同。工业革命以前农村劳动力向城市工业转移数量较少,主要向乡村工业转移,尤其是在劳动力转移的第二阶段,15、16世纪城市出现资本向农村“回流”现象后,有些老城市毛纺织工业或发展缓慢,或一度中衰,农业人口向乡村工业转移则加快步伐,行业流动重心向乡村工业显著倾斜。乡村工业成长为原工业,更进一步吸引农村失业和半失业的剩余劳动力。随着工业时代到来,农村劳动力向非农产业转移模式出现变化。许多工业发达地迅速成长为城市,劳动力向非农产业转移实则同向城市工业转移合而为一,行业转移重心从工业革命以前的乡村工业转变为工业时代的城市工业。此外,工业革命以前的劳动力主要向纺织、服装等轻工业转移,从事金属加工、矿山开采人员较少。在劳动力转移第二阶段,煤炭工业和生铁冶炼开始崭露头角,在经济生活方面的作用日益显著。工业革命发生后,劳动力向重工业部门转移的比重迅速加大,煤炭、钢铁和汽车等部门成为国民经济的支柱产业,而纺织行业就业人数比例则相对下降。因此,工业革命发生后劳动力转移在工业内部出现结构性调整。

三、工业革命以前农村劳动力转移与城市化存在的制约因素

英国在工业革命以前,除推动劳动力流动的有利因素外,在农村劳动力转移的行业流动和地域流动方面也存在许多不利因素。

第一,农奴制的存在严重制约着劳动力转移和流动。这已是显而易见的事实。封建领主的庄园经济正是依靠广大农奴提供的无偿劳役才得以实现的,失去农奴的劳役,庄园的自营地生产就无法维持,所以劳役制的庄园和农奴制是紧密相连的。领主一旦发现某个村民有迁移迹象,即会扣押其主要财物,会要求其亲友和邻居实行担保等预防措施,因此移民往往是以放弃相当大部分既有财产作为代价的,绝大部分农村居民都在这道鸿沟面前退缩了。此外,对于逃往农奴人等,封建领主大都进行追捕,被抓回的农奴会在领主庄园法庭上受到公开审理,受到没收财产、处以罚金等处罚,有的还会遭到肉体惩罚,此后成为重点监视对象。这些都令目不识丁、见识短浅和孤陋寡闻的农民感到恐惧,从而断绝逃亡念头……

因此,只有在庄园“萎缩”时期或农奴制松动之际,农村劳动力较大规模的流动才会成为可能,此时领主才会放松对广大农村居民的政治压迫和人身束缚。历史也证明,随着农奴制解体和近代社会到来,劳动力转移才由石缝间的细流转变成汹涌澎湃、不可遏止的移民大潮,农奴制的每一次松动都成为劳动力转移和人口流动发展的一次次契机和一个个界标。14世纪初的农业危机、14世纪中期的“黑死病”、14世纪后期的农民大起义既是农奴制崩溃和瓦解的一个个环节,同时也是劳动力转移获得发展机遇的一个个标志。到16、17世纪,英国的“社会流动性大得多”,而在欧洲大陆,许多地区的农民依然隶属于“形形色色的农奴制度”,大部分人口依然束缚在土地上,“农之子恒为农”是一种强制性的法律规范或社会规范,“弃农经商是不自由的”。因此,哈巴库克认为这是“英国工业领先的条件”之一。[52]

第二,中世纪西欧各国政府对劳动力转移和人口流动并非持积极鼓励态度,相反,秉持一种相对抵制甚或阻挡态度。在中世纪,政府或王室实行经济政策的一些基本准则是:政府要确保整个社会得到其赖以生存的物资供应,使社会各阶层拥有合理的行业和职业。[53]所有经济政策中最重要的当属“供应政策”。由于各地居民的食物供给主要取决于当地的粮食生产,因而一旦发生饥荒,很容易造成人口大量死亡。所以,当时各级“政府”都将粮食的生产和食物供给放在了最重要的位置上,实行典型的“重农政策”,非常重视农业生产,尤其是粮食生产和运输方面的事宜。在当时政府对经济事务的各项管理中,对粮食贸易的管理是最有“连续性”和最全面的,其中包括主要生活必需品如面包、粗啤酒和红酒等物品的价格和质量标准。

据记载,在欧洲大陆,农业劳动是第一项允许僧侣从事的工作,而有些兄弟会明确禁止其成员“从事商业和手工业劳动”。11世纪初期,英国大主教艾尔弗里克(Aelfric)在《对话录》(Colloquy)一书中探讨了各行各业对人类贡献大小的问题,指出:最有价值的工作就是“耕种土地。一切手工业活动都是有用的工作,但是我们大家都喜欢同你——农夫,而不是你——铁匠住在一起,因为农夫可以为我们提供食物和饮料,而你呢?铁匠,你能在工场中为我们提供些什么呢?……让我们大家都同为我们提供食物的农夫携起手来”[54]。这是当时教会高级教士对农业和农民的态度,具有相当大的代表性,教会对农业的态度无疑具有鲜明的舆论导向作用,由此不难想象社会各阶层人士对农业的重视,当然这也是前资本主义社会的共同特征。

“重农政策”的一个重要表现是政府和当局严格控制物价。在16世纪物价上涨、通货膨胀时期,英国政府的限价法令更是频频出台。据记载,在1534年,亨利八世还颁布了一项关于“食品供应”的法令,涉及“奶酪、牛油、阉公鸡、母鸡、小鸡和其他食品”,法令颁布的目的是为了防止这些生活必需品匮乏以及价格上涨“损害国王臣民的利益”。1536年,亨利八世还颁布一项“限制酒类商品价格”的法令,规定“每加仑加斯科尼或法国葡萄酒不能超过8便士,即每品脱1便士……违者则处于4便士/品脱罚款……甜酒零售价每加仑不能高于12便士”[55]。显而易见,酒类商品也是社会各阶层普遍消费的商品。

时隔不久,1550年爱德华六世又颁布了“牛油和奶酪交易法令”,禁止任何人“批发牛油或奶酪”只允许在“敞开式小店、市场零售”,此举显然是为了防止倒买倒卖者“囤积居奇”。两年后,爱德华六世又颁布“打击囤积居奇者、倒买倒卖者”法令,专门对“囤积居奇者”作出明确界定,法令的第一条规定“任何人在5月1日后买或卖任何未进入市场或集市的商品……无论陆路或水路……无论交易、签合同或承诺……通过话语、信件、信息或其他方式造成价格上涨……”等大约数十种行为均为“囤积居奇者”;法令的第二条规定“谷物、酒类、鱼、奶酪、牛油”等18种商品在上述禁止囤积之列,增加了“囤积居奇者”的范围;第三条继续补充“囤积居奇者的类型”,法网恢恢,范围之广,几乎将一切有囤积嫌疑的人都罗列其中;第四条则指定了各项“惩罚措施”:从监禁两个月、半年到根据国王意愿的任意长的拘押期限以及额度不等的罚款、没收货物。[56]在食品匮乏、粮食紧张的情况下,上述食品管制措施是完全可以理解的。可以想见,中世纪和近代早期的英国同古代中国一样,都非常重视农业生产,实行“重农政策”也就势所必然。当然,不同于中国的是,英国等西欧国家同时还实行“重商”政策,而且“崇农重商”政策有着悠久的历史传统,罗马的“崇农重商”传统潜移默化地影响了帝国曾经统治过的西欧许多地区。[57]

在大瘟疫后,西欧各国更加重视农业生产,农奴制在某些地区也一度出现“强化”现象。政府对于劳动力流动政策更加保守。英国政府制定了《劳工法令》,先以瘟疫之前、后以当时的物价确定了工资最高限额,强迫劳工履行雇佣合同;同时为了农业利益而严格限制劳动力流动。如在1376年,科茨伍德的纱线被禁止出口,原因之一是它在农忙季节从收割庄稼的农业地区招收了劳动力。在1388年法令规定,任何人如果到12岁时已经从事农业耕作,那他以后就必须继续务农;15世纪时政府规定,那些每年在土地上的收益少于20先令的人,被禁止将儿子送到店铺去做学徒,因为从事农业耕种的劳动力和其他仆农非常缺乏。

同样,政府还通过立法禁止流浪和乞讨……当然立法不仅关注农村农业劳动力,也对各地工匠和手工业者作出了一些规定。1349年法令将许多工匠和手工业者的收入加以固定化。1416年法令规定,对于地主管家和其他农业仆人,以及城市和自治城市中的仆人和劳动力,要向这一领域其他地方的劳动力一样……给予固定的工资。实际上无论在城市和乡村,政府的法令都受到广泛抵制。[58]不过在这样的政策、主流意识和思想指导下,农业人口流动受到限制,非农产业也很难获得较大发展。

第三,中古时期城市无论从人口数量抑或比例上,相对于乡村农业人口的汪洋大海都是微不足道的。在劳动力转移初期,城市工业、乡村工业规模狭小、分工简单、种类相对单一等决定了其吸收就业人口的程度,加之行会组织为了各自小团体利益设置各种制度性障碍,千方百计阻挠新成员进入等,这一切客观上限制了农业人口向城市非农产业转移和劳动力自由流动。12世纪上半叶伦敦的贸易习俗代表着一条原则:地方贸易应当被保持在当地人手中。

这一原则很快出现在其他城镇的宪章中。除老城镇外,新城镇的态度也是比较狭隘的。[59]这提示我们,即便在农村移民普遍受欢迎的中古盛期和存在着“城市的空气使人自由”这一格言,农村人口流动和劳动力转移依然存在着诸多阻碍因素。尤其在中古晚期,城市失业人口日增、依赖教区救济贫穷市民渐多,城市市民愈加排外,当局对待农村移民政策更加保守,这都充分反映了城市劳动力市场饱和,难以吸收大量农村人口,蜂拥而至的农村剩余劳动力远远超出了城市工商业承受限度。可以说乡村工业的蓬勃发展,在一定程度上缓解了农业人口向城市流动和向非农产业转移的就业压力。正由于诸种障碍性因素存在,农村劳动力城市化和非农化进程进展缓慢。直至18世纪初,英格兰相当一部分土地还处在一种古老的公田制下耕作,充分反映了农业生活方式、生产方式的稳固性和持续性,更说明了中古时期城市化进程的曲折性和艰巨性。

由此可见,农村劳动力转移是两个历史过程——农业人口离开土地生产资料的过程和城市与工人也接受他们的过程的统一。只有前一个过程,农村人口实现了“非农化”却没有完成“城镇化”和“工业化”,只会变成流民和乞丐,不会变成城市市民和工厂工人,同中国历代土地兼并性质无异;只有农村人口完成了“城市化”和“工业化”,才能彻底保证“非农化”的历史成果。可见,这“后一过程”对农村劳动力转移的全过程至关重要,确保劳动力转移整个历史过程的全部完成和最后实现。从这个意义上讲,圈地运动只是使得英国农村劳动力转移的过程完成了一半:农民走出了农村,却没有真正进入城市,至少大部分没有变成稳定的城市人口。这些剩余劳动力不过变成“季节性”打工群,周期性游动于城市和农村之间,这些农村流民遭到了城市居民的鄙视、抵制乃至驱逐,实际上,相当一部分“身体强壮的”流民是由英国政府当局施以“鞭挞”、“割耳”等惩罚后遣送回原籍的,或者按照规定回到最近三年居住的地方去“从事劳动”。[60]

在劳动力转移的“非农化”和“城市化”这两个过程构成的体系中,“城市化”过程占据中心地位。由于一般工业中心最后均发展为城市,故本书视工业化为英国城市化进程的一个组成部分,城市化过程即已容纳了工业化内容。[61]当然,没有农民离开土地的前一个过程,农村劳动力“城市化”的这一历史过程又无从发生,在一定程度上“城市化”也依赖于“非农化”过程。因此,劳动力转移的上述两个历史过程的统一,缺一不可,它们都有赖于生产力的提高,有赖于农产剩余的增加,有赖于英国城乡经济结构的转换。

由上我们可以看到,工业革命前英国农村劳动力向城市转移就主要方面来讲是一个农村劳动力离开土地和农村的“非农化”历史过程,或者说是一部“没有工业化”的都市化的历史过程。农村人口“城市化”过程没有随之相应启动,因为城市和城市非农产业才刚刚露出端倪、规模有限,难以对乡村“非农化”造成的移民浪潮作出积极的、有效的回应。所以,整个劳动力转移过程犹如一跛足行人,行动迟缓,举步艰难,农村大量人口的“非农化”并没有直接导致城市经济结构的变革,英国包括欧陆的许多大城市并没有因为农村移民这样大量廉价的劳动力到来而成为“工业资本主义”的先驱。[62]所以,从中世纪盛期至工业革命,英国劳动力转移进程启动持续虽长达六七百年之久,但在城市化方面取得的成果依然是非常有限的。

除了经济和政治上的因素外,劳动力转移还受到其他一些因素的制约,绝不单单依靠“纯粹的经济力量”,社会主流观念、社区舆论态度都对农村人口地域流动和行业流动具有不容忽视的影响。[63]封建传统社会的特征之一是:农民依恋土地,渴望世代拥有土地,与此密切相连的是农民社会在地理上相对静止,流动性很小。当然并不是没有微许流动现象。因此,封建农本社会的思想和观念是同农民迁徙、转业的想法相抵触的,二者难以相容。[64]这种观念在何种程度上影响和制约着人们的行动,我们通过第一、二代市民经商致富后所作的决定,可以明了这一点。他们中间相当一部分人,致富后往往“放弃手工业和创业家的活动,移居乡间,购买土地,与贵族联姻”等,目的很简单,只不过是按照封建标准获得封建秩序中的正统地位。他们“企盼的乃是成为贵族……他们是在力求适应而非消灭封建社会的一切利益”[65]。所以,在相当程度上,西欧的非农从业人员同我们中国古代“士大夫一旦得志,其精神日趋于求田问舍”行径如出一辙。[66]因此,工业家、商人们在何种程度上能够被社会所接受,这将是直接影响非农行业发展、阻碍或促进技术变革的一个不容忽视的因素。显而易见,在封建时代,城市市民阶层尽管已经开始崭露头角,但在社会地位上依然低于“拥有土地的阶级”,还时常成为文学作品中“讽刺和嘲弄的对象”。[67]正如皮雷纳所言,在中世纪的领地时期,除了地产以外别无“其他财富”……巩固财富和声望的最好办法就是“购置土地”。[68]地产确保持有人的人身自由和社会威望,是教士和贵族特权地位的保证。这两者正是中世纪社会上的第一和第二等级——统治阶级。

甚至在近代早期上述情形依然存在。在16世纪和17世纪早期,商人在许多方面尤其在社会地位上低于绅士。诚如一当代人所言,商人的确积聚了巨大的财富,但由于社会上的这种“轻视商人”观念,商人们把大部分财富用来购买土地,逐渐地他们渗进了绅士行列,出现商人“贵族化”潮流。这种潮流还得到英国政府的大力倡导。据吉林大学张乃和教授研究,在伊丽莎白女王时期,纹章院于1568年向社会新兴力量开放,为“绅士阶层”的形成提供了合法的制度空间;王室为了增加财政收入还鼓励乃至强令富有者出钱购买骑士、从骑士等相应等级爵位,否则每年“处以罚金”。[69]这虽是政府敛财的一个手段,不过许多富有的商人、工匠由此进入贵族行列。当时人们对爵位、纹章的追求成为一种社会狂潮,造成了斯通所说的“荣誉膨胀”(Inflation of Honours)[70]。这种情形恰恰说明了封建等级秩序和主流意识在何种程度上影响着人们的行为。

晚至1669年,钱伯雷·爱德华声言:“从古至今,商人就被认为是无关紧要的。”一个世纪以前的一本小册子还在争论商人之子是否因从事学徒而失去绅士资格。[71]约翰·格隆特是政治算术的首批重要著作的作者之一。英国皇家学会拒绝接收约翰·格隆特为会员,只因为“他是一个商人”[72]。因而,商人变成一个流动性很强的群体,社会对中下阶级包括乡村富裕的“约曼”等人士越来越具有开发性,新鲜成分的不断补充使得王室和政府拥有越来越坚实而广阔的社会基础,传统社会的等级壁垒在金钱和物质财富面前逐渐松动,而另一方面,它也彰显着社会潮流和商人阶层流动的动机:成为土地贵族,进入上流社会。

直到19世纪初时,这种状况也依然在一定程度上存在着。在1803年制定的一个18世纪名人表里,人们找不到一个工厂主或发明家的名字,陶器工业的缔造者韦奇伍德继承人(他的儿子)在做多塞特郡郡长时,不得不忍受该郡绅士们不太隐匿的轻视,因为他毕竟不过是一个陶器工人而已。[73]或许,这种轻视中也含有一定羡慕和嫉妒的成分。实际上,大量购买土地、从事地产经营的远不止商人,其他社会阶层人士像木匠、漂洗工、教士也都投身农业。这种地产投资者和经营者来源的广泛性,一方面充分表明地产是获利丰厚的行业,不过联系到19世纪30年代直至议会改革之前,英国土地贵族依然把持了议会下院绝大多数席位,另一方面上述行为更表明中世纪和近代早期英国社会的价值观所在,即拥有土地是社会地位的象征。

因此,英国著名史学家G. R.埃尔顿断言,从封建主义开始走向衰落的“1300年直至1850年工业社会和城市社会出现”,在这500多年间,大多数英国人的社会理想就是做一名“拥有土地的绅士”,通过贸易、律师或积累土地发家致富的人都想“挤进”这种地位。这种思想主宰着英国社会,赋予社会以其“价值标准、结构、目的和生活方式”。这既是生计需要和利润驱动使然,同时也是为了得到“社会地位”。[74]鉴于这种社会风气,我们有理由认为,在工业革命以前,农村劳动力脱离土地向城市流动、向非农产业转移在相当大程度上受到社会观念制约,土地在人们心目中不仅是一种生活生产资料,还具有某种社会和文化的象征意义。每一块土地都记载着家族的历史,印有家族的名字。拥有土地是社会地位的象征,符合封建农本社会正统观念。由此也可以想象农业劳动力转移将是一个缓慢的过程,因为农村居民的情感、理念和文化意识都深深植根于土地。所以,英格兰有些城市市民在城里生活数代之后,还有迁回农村老家的习惯。一旦积攒些许钱财,一些无地农业劳工也往往重新购置土地,哪怕只是数目不大的一小块地。一些农民可能住进了城里,可言谈举止脱不了“农民”气息;他们可能在机器隆隆的工厂里工作,可总羡慕昔日农业生活的田园风光;所以有学者说,他们摆脱了“职业”上的农民(Farmer),可摆脱不了“身份”农民(Peasant),不过是城市里的“农民”、工厂里的“农民”、穿着军装的“农民”而已。此类结论也许言过其实,却揭示了一个道理:农村劳动力转移与城市化不仅是一个经济行业和生存方式的变化,也是社会价值观和个人心理意识的变迁过程。就后者而言,这一转移过程会更加缓慢。

四、工业革命以前英国农村劳动力转移与城市化的评价

(一)英国农村劳动力转移与城市化初级阶段的社会影响

在不同历史时期,劳动力转移与城市化水平不同;在不同历史阶段,劳动力转移与城市化对英国社会造成的影响也各有侧重。就劳动力转移的第一阶段而言,11~15世纪农村劳动力转移对封建农奴制度产生了强烈冲击,加速了封建社会解体和近代社会来临。

1.地域流动的影响

中世纪时期,农村劳动力地域流动对封建庄园制度造成强烈的政治、经济冲击。由于庄园劳役制生产的内在要求,领主的自营地经济不仅建立在超经济强制的基础之上,更是建立在对农奴的人身占有之上。每一个农奴都是领主潜在的收入来源。庄园一般都采取了严格的预防性措施,实施请假制度、担保制度、扣押财产等限制农奴的外出活动,农奴的流动和迁移受到严重限制。然而,随着物质财富积累和精神能力增长,农奴们不再安于现状,逃亡事件不断发生。自治城市的影响当然并不仅限于城墙以内。自治市享有高度特权,这种状况的出现不仅对即将赢得特权的人们是一个榜样,而且吸引了逃亡者和不安分的农奴,更重要的是它对周围毗邻的农村地区产生了重要影响。当庄园农民发现自己负有数不清的负担,而旁边田地上的邻居却自由自在时,他怎么能够不怨天尤人、牢骚满腹呢?

城镇的档案卷宗清楚地表明,它们是如何不断地接收“外来者”的。例如,在13世纪末的诺里奇,哈德森先生可以告诉我们,该市市民来自诺福克郡和萨福克郡的450个以上的地区。而在13世纪的庄园法庭卷宗上则不断记载有人逃亡,在邻近的城镇定居;虽然法庭命令他们必须回来,但是城镇依然包庇他们。对此,中世纪史家H. S.贝内特有感而言:“城镇的公地和周围不计其数的庄园的份地并排相连……穿过这道狭窄的条田就会得到城镇的庇护,他怎么能够挡住这种诱惑呢?”[75]农奴逃亡以及其他形式的人口流动不仅使得迁移者本身获得了自由,为大大小小的各类城镇提供了劳动力和市民来源,而且逐渐腐蚀和破坏了封建庄园的各种制度,正如伊曼纽尔·沃勒斯坦所言:

城镇在整个西欧范围内普遍兴起,其作用远不限于向逃离庄园的农奴提供庇护所,他还改变了依旧留在当地庄园里的农奴的状况……不得不对他们作出让步……大规模逃向城镇本身并不是最重要的,而这件事的威胁(也许再加上一点小小的运动),可能足以迫使封建庄园主作出严重削弱封建制度的让步。[76]

因此,许多庄园的封建领主被迫放松农奴迁徙流动条件,一般要求农奴缴纳迁徙税,正式而合法离开庄园;有的还要求农奴在农忙季节时回来“帮工”,或者参加半年举行一次的庄园法庭等,目的不外是通过这些“怀柔性”的措施企望维续既有的依附关系,从而获得传统旧体制余下一些经济收益而已。显然,这些残存的联系对庄园里的各类依附农民不再具有强制性约束力,它们都仅仅具有象征意义罢了。至此,领主只保持了封建封君、宗主权的外观而已。

此外,农村劳动力迁徙到城镇后对旧有的庄园体制还产生经济冲击。中世纪时期整个欧洲基本上是乡村的汪洋大海,乡村的经济生产和政治力量处于主导地位,乡村庄园里的农民处在封建领主的压迫之下,人身不同程度上依附于领主,从事低贱性的劳动,而城市则相对享有一定的“法权”。城市市民享有一定的、不同程度的人身自由、婚姻自由、财产自由和司法自由,因而“自治性”是中世纪城市最显著的特征之一,和封建庄园和乡村形成鲜明对照。但是,城市数量非常有限,其经济、政治影响虽然并不同样有限,却不能从整体上对封建社会产生根本性的或重大的影响。因而,无论在政治上、经济上,城市都是从属于农村,依然是封建社会的内在组成部分。R. H.希尔顿在其著作中将小城镇直接称为“农民社会的一部分”、“农村社会的组成部分”,认为在中古时期市场小镇“同庄园和采邑一样,都是封建社会的一部分”。[77]也正因为如此,一些城市史的研究者在研究城市化问题时,就将此类小城镇排除在外,认为它们不是真正意义上的城镇。

封建自然经济并不完全排斥商品交换或市场,在庄园经济占统治地位的情况下,农奴或手工业艺人偶尔零散的商品交换活动也会存在,是封建经济的组成部分或是自然经济的一种补充,对后者的解体不产生根本性的影响。如著名经济史家卡洛·M.奇波拉认为,虽然城市从11世纪初期有所复兴,但一般说来在13世纪之前,城市的精神状态主要还是否定的和消极的……[78]在很多时候,商业和贸易增长也可能强化封建社会秩序,而不是威胁、破坏它,像中国明朝初年的郑和下西洋,远洋船队前无古人、后无来者,东欧国家“二期农奴制”也是在商品经济大发展的背景下出现的,我们已经看到这一“悖论”现象,上述国家君主专制制度都得到了空前强化。实际上,在西欧,商业贸易发展在早期也起到巩固封建统治的作用,像在13世纪以前,各地封建主纷纷建立城镇和市场,从市场税和城镇年度税中敛取了大量钱财,加强了封建剥削,提高了封建地租总额和地租率。因此,商品经济的发展没有直接导致封建制度的崩溃,反而,它“补充了封建经济,为这种经济开辟了新的前途”。事实表明,城市复兴和“商业化”潮流恰恰是封建统治在13世纪发展到顶峰的两个重要支柱条件。在这一阶段,城镇不对领主“提出挑战”,反而还享受到领主的“保护”,尽管有追求“自由”和“自治”的城市公社运动,但它们本身依然是在“现存的政治和社会框架内”[79]保卫其自由和特权,与封建制度不是完全对立的。可见,商品经济在不同的社会环境下具有不同功能,对经济制度影响也是各不相同的。

实际上,封建时代“商品经济”与资本主义商品经济的最本质区别,并不仅仅在于“小”与“大”、“简单”与否,而在于其是受权力意志支配抑或受价值规律、市场来调节。据中国农民史专家侯建新教授研究表明,如果直接生产者不参与市场交换,这种商品经济处于“领主—贵族”市场时期,其发展与农民、市民本身和与之相关的社会制度无甚重要关系。英国经济史家J. E.马丁把这种经济称为“经营脱节的经济结构”(Economic Structure of the Dislocated Enterprise)、“错位的经济”。[80]因为这种经济的运行不是或很少依靠价值规律和市场机制,更多的是依靠超经济强制和权力意志、命令,所以一些中国史学者称之为“伪商品经济”或“命令经济”,这本质上依然是封建自然经济,而且是封建自然经济的一个重要方面。“命令经济”和“鲁滨逊式自给自足经济”都属于封建自然经济,“它们显示了封建共同体的两个特征:物的孤立性与人的依赖性”[81]。因而,只有当直接生产者“自由”参与商品交换,成为商品交换的主体时,这样的商业和贸易才是真正的商品经济;只有当“领主—贵族市场”转化为“农民—市民市场”且后者得到普遍发展时,这样的商品经济才会对生产制度产生有益且重要的影响。而民主革命的任务就是使农民从“封建束缚关系中”解放出来,“独立地和市场发生关系,同时造成人格的提高”(列宁语)。

在中古晚期,农民生产者构成了英国市场的“主体”[82]。譬如,在东盎格里亚地区,小土地持有者数量最多,绝大部分为市场而生产,其他地区还有大量小农售卖谷物来交纳地租,不过史学家R.布里特奈尔认为他们不值得考虑,因为其产量和交易量太小了。实际上,经济史家克里斯托弗·戴尔已经修正了R.布里特奈尔的观点,认为无论谷物还是羊毛、奶油等畜产品,农民包括富裕农民交易数量都超过领主自营地提供的数额。[83]我们知道,商品贸易规模大小、简单与否固然重要,但经济的运行机制和市场结构更加重要,只有生产者本身参与市场交换,才会对生产者形成一种新的品质、思想产生影响;只有商业和贸易利润返回生产领域,才会对经济生产产生直接促进和有益影响;同样,只有商品交换摆脱了权力意志,才能成长为健康的商品经济,才会对封建自然经济产生瓦解和破坏作用。

只有随着封建社会的解体和近代社会的到来,城市方获得较大发展,无论就个体或整体而言,数量都有大幅度增长,其政治地位和经济影响也不再是局部的或无关紧要的。农奴通过逃亡向城镇迁移,不断壮大了城市力量,偶尔的、零散的小商品交换活动汇集为大规模的、经常性的商品交易,开始对庄园经济“为使用而生产”的旧体系产生冲击。因而,城市开始由乡村封建庄园的“附庸”转变成“主人”,在社会生活中占据了主导地位。原先无关痛痒的影响现在对封建体制具有挑战性和威胁性,附庸已经取代了主人,原本服务于封建乡村社会的职能也变成了“腐蚀”和“颠覆”。所以,英国史学家普尔说,城市市民代表着“中世纪社会里最进步的因素”[84],是从其发展趋势和后果来说的,而当中世纪城镇和商业贸易的角色在传统社会里的地位发生转变时,旧社会就将走向崩溃的边缘。

因此,城市发展与庄园衰落是同一事物的两个方面:此“长”彼“消”。自给自足的封建城堡正遭受着商品货币经济的侵蚀农奴制。经济上,封建城市不断从乡村庄园吸取养分、血液,政治上却与后者日益背离,其成长发展是以损害乡村庄园、侵蚀农奴制度为代价的。所以,恩格斯说:封建骑士的城堡在被资产阶级的大炮轰开以前,就已经被资产阶级的货币腐蚀瓦解了。在他看来,“城市异教——这才是中世纪真正的公开的异教——主要是反对僧侣,攻击他们的富有和他们的政治地位。”“……它是从封建社会生长出来的城市反对封建主义的一种反对派的表现。”[85]正如法国著名中世纪史学家马克·布洛赫所言,城市市民阶级为欧洲的社会生活“贡献了一种新的因素”,即相互援助誓约,其显著特点是:将平等之人联合起来,它不同于封建社会占主导地位的、不同等级即领主与附庸之间的“保护和服从”誓约,它与严格意义上的封建精神是“格格不入的”。[86]正因为如此,西欧封建主阶级中的一些人,从城市诞生之初就把它视为一种敌对势力,认为“城市公社(Commune)是一个可恶的新字眼”,因为“公社是平民的骄傲,是王国的威胁,是僧侣的耻辱”。[87]正是在城市公社中,在等级社会的强烈的敌对情绪中,人们看到了“真正的革命因素”。也是在这个意义上,法国年鉴派史学大师费尔南·布罗代尔认为“城市只需壮大,革命便自会发生”[88]。当城市逐渐由封建社会的内在组成部分变成了封建农村的对立物时,我们看到,农村劳动力向城市转移正在一点一点地瓦解农奴制的根基。

2.行业流动的影响

农村劳动力行业流动在政治、经济等方面逐渐侵蚀农奴制。无论畜牧业抑或简单家庭手工业,它们的存在由来已久,在中古初期或相当长时期两者都是庄园经济的补充成分,但畜牧业和乡村手工业的大发展却与农奴制庄园发生了冲突。中古时期的手工业者通常同时也是一个小商贩,间或务农,前两者身份要求一定自由。“生产者具有一定程度的自由和安全”是乡村工业发展不可缺少的前提之一。因此,农业劳动力中最先实现行业流动的生产者主要是小份地所有者、茅屋农和自由农,他们承担的劳役量最小,束缚少,较为自由,他们“偶尔可以自由支配自己的劳动力,因为闲暇时间较维兰大农为多”。所以在许多庄园里,木匠、铁匠、鞋匠等就是上述这些小农,但农村劳动力大规模向畜牧业和乡村工业的转移却超出了农奴制所能承受的限度。因为劳动力向非农产业转移规模越大,非农产业从业人口愈多,则要求自由流动、自由生产和自由贸易的人员愈多。因此,将越来越多的农奴、半自由人卷入自由人行列,这不仅是农村人口从事何种职业的经济行为,也是一场封建农奴争取政治解放的“自由运动”。显然,这是同农奴制本质相抵触的,也是同封建庄园的劳役制度相对立的。“自由”首先意味着摆脱庄园的束缚,脱离同庄园领主的人身依附关系,因此当庄园里的劳动者获得自由时也就摆脱了封建依附关系,获得了一种新的社会地位。试问:当一个庄园绝大部分劳动者能够自由地从事手工业、商业时,我们还能够说这是一个封建庄园吗?

此外,农村劳动力转移还对庄园经济本身构成了挑战和威胁。典型的封建庄园经济实行劳役制,农奴为领主自营地各种生产活动提供劳动。这种庄园经济与乡村工业也是不相容的,因为“他们使用相同的劳动力供给来源”[89],采取劳役制经营方式显然剥夺了农民向其他非农产业流动的机会,而农村劳动力转移无论是地域流动还是行业转移,都会挖空封建庄园制的根基,因为后者的自营地没有农奴们提供的劳役根本无法存在。在这里,劳役制是自营地的“附属物”,是为自营地服务而存在的,封建主在人身上束缚和控制生产者也是为了获取经济利益。在英格兰农业劳动力行业流动获得较大地发展的地区,像英格兰西南诸郡、东南部的肯特郡威尔德地区以及北部兰开夏等郡,都存在一个共同特征:封建庄园领主权威软弱、份地“碎化”、农奴各种负担很轻。[90]相反,在劳役制度占主导地位的地区、在领主剥夺农民剩余劳动最彻底的地区,农业劳动力向非农产业转移的行业流动是非常缓慢的。譬如,在劳役制度主导地位的东欧地区,尤其是在俄国劳动力转移与城市化出现异常艰难、曲折的发展轨迹。15世纪中叶以后,随着莫斯科中央集权国家形成,封建剥削形式出现了由实物租、货币租向劳役租“逆转”的趋势,许多中层世袭领主和采邑地主也积极仿效寺院做法,改行劳役制经营方式,剥削量由1/4而1/3,甚至达到农民劳动量的1/2。[91]结果,俄国工业发展长期落后,城市发展亦异常迟缓,市民阶层力量十分弱小。长期存在的封建农奴制无疑是造成这种状况的重要原因之一。

农业人口向乡村工业流动与向城市流动一样,挖空了劳役制度赖以存在的条件之一——农奴为领主自营地提供劳役。显而易见,只有在庄园“萎缩”时期或农奴制松动之际,封建领主才会放松对广大农村居民的政治压迫和人身束缚,农村劳动力较大规模的流动才会成为可能。因此,就农村劳动力转移与农奴制的关系以及向非农产业流动的历史后果而言,德国工业史专家彼得·克里德特的判断是正确的:“对人口流动施加限制是与农奴制相联系的,它会越来越变成工业发展的障碍,显而易见,后者的发展会促成农奴制的瓦解。”[92]或者如中国农民史专家王晋新教授所言,英国农村纺织业的发展与封建经济结构之间的关系是离心的,“前者的发展促使后者的解体”[93]。

综上,在本质上封建农奴制与农村劳动力转移是不相容的,农奴制限制、阻碍劳动力转移,劳动力转移则不断瓦解着农奴制的根基。不过,两者之间并不是完全对立的矛盾关系,在一定时期,尤其是在中世纪早期,劳动力转移也可能强化农奴制,巩固和加强封建庄园经济地位。英格兰劳动力转移史上不乏这样的例子。最显著的是东盎格里亚诸郡1086年时已经有大量自由佃户(几近40%)。由于能向伦敦提供大量谷物和呢绒而获得丰厚收益,当地领主不仅扩大自营地生产,还组织农奴从事手工业,结果虽然向非农行业转移的农户数量大为增加,乡村纺织业也获得了显著发展,但自由农民数量反而减少了。[94]

因此,在封建庄园体制下,农村劳动力转移的作用是复杂的,对封建庄园不是单纯起破坏作用,甚至可能被封建农奴主所利用,起到巩固和加强封建经济的作用,尤其在中古早期,各种非农产业从属于封建庄园农本经济,这种地位决定了其服务于封建制度的本质。劳动力转移对封建庄园体制的破坏既取决于封建政治制度的坚固性,也取决于封建经济结构提供的发展空间,只有当劳动力转移到达并突破庄园经济承受的临界点,才会对封建庄园和农奴制产生破坏作用。

(二)英国农村劳动力转移与城市化发展时期的社会影响

在劳动力转移的“发展时期”,农奴制已经解体,如研究16世纪英国问题的史学家施托克马尔所言,“任何人只要踏上英格兰国土就会立刻变得像其主人一样自由”。劳动力转移继续对英国社会产生重要影响,如果说初级阶段的影响主要体现在政治制度方面,那么第二阶段的影响则反映在社会经济方面,主要表现为农村人口较大规模向城市流动,加速了城市化进程;劳动力较大规模向乡村工业转移,推动了原工业化阶段到来,从而为迎接工业革命奠定了基础,具有不容忽视的历史进步作用。

1.加速城市化进程,催生巨型城市伦敦

城市是“人口的集中”,也是“生产、消费和服务的集中”,近代早期农村劳动力转移充分实现了城市这一功能特征。城市的存在和发展首先要求一定人口数量。城市人口既是生产者又是消费者,没有相当数量的人口集中,城市也就不复存在。——这是城市构成的基本要素,城市的所有功能都维系于该要素。因而,城市发展首先表现在人口数量的保持和增长上。前文已述,工业革命以前英国城市死亡率较高,城市人口数量难以自我维续,主要依靠农村剩余劳动力的流入。城市命运在相当程度上就取决于移民的规模和质量。每当乡村移民潮流发生波动,城市经济变化就如同海面帆船随之起伏。因此,农村劳动力迁移和城市经济发展之间存在密切关系,不容置疑。没有农村劳动力的涌入,城市就会出现人口下降,继而衰落。15世纪许多城镇衰落、一些小城镇甚至消亡的事实,证明了乡村移民同城市发展存在密切关系,而伦敦之所以保持长盛不衰的地位恰恰得益于其全国最大移民接收站的地位。

城市化——乡村人口向城市转移,是现代化题中应有之义。城市化水平标志着现代化发展程度。16世纪伊始,英格兰城市化远远落在欧洲国家(不含东欧)后面,位居第八,排在欧洲主要国家之后。正是从16世纪开始,英国农村劳动力转移与城市化加快了步伐,乡村人口大批直接或间接脱离农业生产,开始涌向城市。翻开研究16世纪英国问题的学者们的著作,会发现最频繁的词汇“农村流民”充斥其中。16、17世纪的城市化发展并不均衡,很多城镇增长幅度有限,有的甚至还出现衰落,而受益最大的是国家政治中心——首都伦敦于此时得到迅速发展,一跃而为欧洲大都市——1700年城市人口数量达到57.5万人,1750年达到67.5万人。一些新型城镇像旅游城镇、港口城镇和工业城镇也都得益于来自乡村源源不断的移民,逐渐成长起来,为英格兰城市发展注入新鲜血液。据统计,伦敦17世纪中叶时每年流动人口数量达几十万人[95],由此可见,农村劳动力向城市流动对于伦敦城市的发展意义十分巨大。

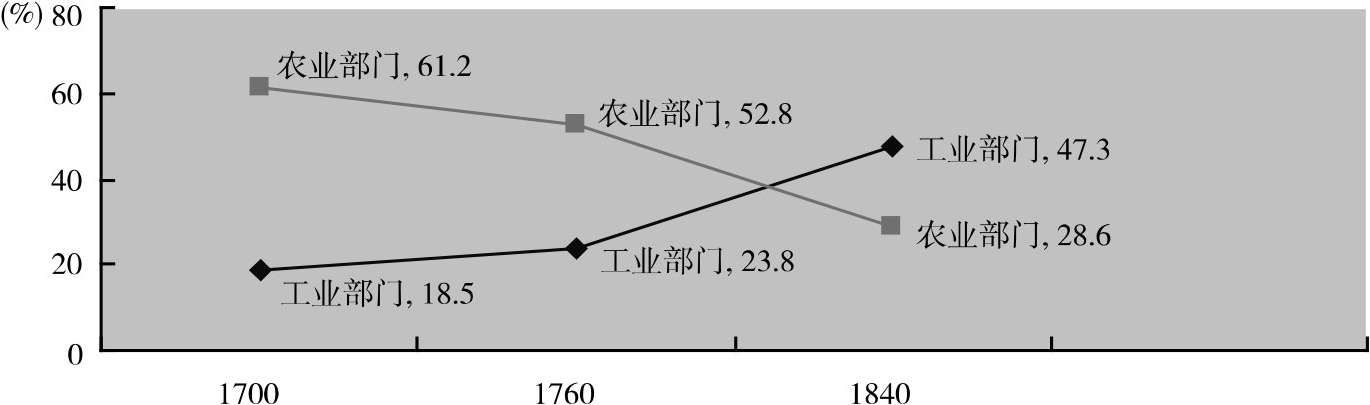

关于工业革命前伦敦在英格兰众多城市中的领先地位,我们从下列扇形图可见。

图7-3 1520~1801年间伦敦和其他城市在英格兰城市总人口中所占比例的变化

由上图7-3可见,伦敦在英国城市化进程中处于绝对领先地位。到1750年时,伦敦城市人口数量增长到67.5万人,而其他城市人口合计为55.6万人(5000人以上城市),增长较为缓慢,甚至有的城市出现衰退,伦敦一市独占英格兰全国城市总人口的54.8%。

与此同时,到1700年,英国城市化水平虽然排在第6位,但却是欧洲增长幅度最大的国家——6.1%。从1500~1750年,英格兰万人以上城市人口比例提高了14个百分点,相形之下,同期欧洲大部分城镇发展迟缓,城市化程度最高的西欧和北欧(包括英格兰)才增长约7个百分点,倘若不包括英格兰则只有4个百分点,一些城镇甚至出现负增长现象。英格兰从17世纪中叶开始缩短与欧陆国家城市化差距,经过两个多世纪劳动力转移的“发展时期”,英格兰城市化水平在欧洲走向前台。由此可见,工业革命前16、17两个世纪不列颠城市经济发展是同农村人口向城市流动分不开的。

2.促进乡村工业发展,迎接工业革命到来

农村劳动力转移不仅促进了城市化和城市经济发展,更重要的是,劳动力向非农产业转移促进了工业尤其是乡村工业高涨,为工业革命发生准备了条件。产业革命首先发生于英国并非偶然现象,是与英国乡村工业发展分不开的。乡村工业主要面向国内千千万万的普通百姓,生产廉价实用的“新式呢绒”、新式针织羊毛帽袜等。而城市工业消费对象主要是贵族、地主和富有商人及市民,生产品种较单一、产品较昂贵,从而市场狭小、日渐萎缩,同城市行会定量、定质的管理制度相适应结合,这就造成了对生产的限制。奢侈品贸易和生产对国内市场和工业发展不能说没有影响,但是同衣帽鞋袜等大众日常用品的巨大需求相比其积极影响毕竟是有限的,不可能带来工业生产的大规模发展前景,从而也就无法实现传统工业生产向近代大工业的飞跃。[96]因此,该阶段农村劳动力转移超越了聚集在城市之中的行会手工业,重点流向从封建农本经济蜕化出的、生产也是面向市场的乡村工业,它们是农村剩余劳动力、失业者、潜在失业者向非农领域转移的主要场所和承载者。

事实证明,农村劳动力向乡村工业转移数量是向城市流动总量的两倍以上,如相比于城市工业从业人员则上述数字还要高些。从国际标准来看,不列颠的农业生产率从16世纪以来已经显著提高。在1520年,100个乡村农户仅可以供养106个家庭;1831年,则可以供养138个家庭。据此,1801年的生产率比1520年高出30%,这还是假定从事农业的劳动力数量保持不变,但实际上农业劳动力的比例正在逐渐降低。[97]1520~1801年间,英国农村人口中越来越多的人从事乡村工业,如果说城市化进程步履维艰(1801年仅为27.5%),那么农业人口向非农行业转移可谓成就卓著。1520年时,全部人口中76%从事农业,到工业革命前夕农业人口下降为46%,同期乡村从事非农产业人口1520年仅占18.5%,到1750年时,乡村从事非农产业人口已经增长为总人口33.0%。就数量而言,在17世纪开始之际,乡村非农产业人口仅为45万人,一个半世纪后则从1600年的45万人变为1750年的191万人,增加了近150万人。相反,同期乡村农业人口不仅没有增加,甚至出现减少现象,从1600年的287万人变为1750年的264万人。[98]此时欧洲主要国家非农产业人口比例都低于英国,而农业从业人员均较英国为高。可见,英国不仅在农村劳动力转移与城市化方面走在欧洲前列,农业生产率无疑也位居欧洲之冠,而后者恰恰是农村劳动力转移与城市化领先的前提条件。

农业剩余劳动力从农业部门游离出来,不仅提供了充足的现代工业发展所必需的劳动力资源,同时也建立了“国内市场”,因为“以前农民家庭生产并加工绝大部分供自己以后消费的生活资料,现在这些原料和生活资料都变成了商品”[99]。而当大量剩余劳动力滞留于农业部门时,农业生产的自给性就很难打破,劳动生产率和农产品商品率都难以提高;只有剩余劳动力从农业部门转移出来,现代工业才有更广泛和更加稳固的国内市场。由此可见,劳动力转移和非农产业的发展是相互促进的。

总而言之,16、17世纪农村劳动力大量向乡村工业转移,其意义不仅仅在于对城市工业具有数量优势,更重要的是,它代表了英国经济发展一种新的趋势和方向。吴于廑先生对乡村工业给予了高度评价,认为乡村地区工业,主要是纺织业,是“孕育于农本经济中的工业世界的起点,它的最初的孢子”[100]。以提供大众消费品、满足大众需求为目的的乡村工业之崛起,即将或正在改变英国乡村的面貌,乡村中大多数居民脱离了农业生产,或不再直接以农业为生转而从事各种非农生产活动,这样的社会和地区显然不是传统意义上的农村和农村社会。

云南大学许洁明教授根据格列高里·金对英格兰和威尔士1688年进行的人口、财富统计,估算非土地阶层即非农人口(大商人、牧师、大小官吏、律师、科学艺术界人士、海陆军官)合计约为6.5万户,而与土地社会的中上层(绅士、贵族及富裕的自由持有农)人数接近对等,而且双方在社会财富的占有上也相差不大,稍逊一些而已,前者在1688年的收入总计为768万英镑,后者约为964.58万英镑。[101]上述数据也为我们判断17世纪英国社会性质提供了一条佐证,即此时的英国虽未进行工业革命,却已不再是传统意义上的农业社会。英国已经先于其他欧洲国家开始了大规模的原工业化进程,乡村工业蓬勃高涨,遍地开花,彼得·克里德特称其为工业化之前的“工业化”,一俟市场扩大,其前景就是生产社会化——工业革命。至此,近代大工业已经呼之欲出了。

可见,在17世纪和18世纪早期,英国工业已经走在了世界前列,处在劳动力转移与城市化发展的领先阶段。到18世纪下半叶,劳动力转移和工业革命之间的关系就更为密切了。保尔·芒图说,正是大批闲置的、生力军到来“使工业革命成为可能”,而工业革命转过来又加速了劳动力向城市流动。劳动力转移与城市化由此进入下一个发展时期——工业革命和波澜壮阔的城市化运动,农村居民无论向城市流动抑或向非农产业转移都取得了历史性突破。

当然,农村劳动力转移为城市发展带来积极作用的同时,也给城市社会发展带来一些消极影响。农村人口向城市迁徙主要依据农业和乡村经济状况而定,并非出于城市经济发展的需求,往往超出后者就业接受能力,尤其在近代早期,圈地运动的发生使得农村社区里一半以上的人口被卷入了移民大潮,可是新型大工业还未出现,传统工业仅能提供非常有限的工作机会。于是,一部分农村移民变成了城市里的流民和乞丐,给城市经济发展和社会稳定带来隐忧。流民问题一度成为工业革命以前英国城市发展中一个严重的社会问题。在某种程度上,这是农村剩余劳动力转移与城市化历史上一个较为悲惨的时期:农民们被驱逐出传统职业——农业种植业,但却没有足够的新行业和充裕的就业岗位接纳他们,由于近代大工业尚未诞生,一部分农村移民就沦落成为流民和乞丐,周期性地游荡于城市和乡村之间。

[1]〔美〕乔尔·柯特金:《全球城市史》,王旭等译,北京,社会科学文献出版社,2006年,第51页。

[2]〔英〕M. M.波斯坦、H. J.哈巴库克:《剑桥欧洲经济史》第1卷,郎立华、黄云涛、常茂华等译,北京,经济科学出版社,2002年,第7页。

[3]《马克思恩格斯选集》第1卷,北京,人民出版社,1995年,第70页。

[4]〔英〕佩里·安德森:《从古代到封建主义的过渡》,郭方、刘健译,上海,上海人民出版社,2001年,第8页。

[5]〔意〕卡洛·M.奇波拉:《欧洲经济史》第1卷,徐璇译,北京,商务印书馆,1988年,第12页。

[6]厉以宁:《罗马—拜占庭经济史》(上编),北京,商务印书馆,2006年,第422页。

[7]《马克思恩格斯全集》第23卷,北京,人民出版社,1972年,第371页。

[8]〔英〕佩里·安德森:《从古代到封建主义的过渡》,郭方、刘健译,上海,上海人民出版社,2001年,第8页。

[9]〔英〕佩里·安德森:《从古代到封建主义的过渡》,郭方、刘健译,上海,上海人民出版社,2001年,第14页。

[10]《马克思恩格斯全集》第46卷上册,北京,人民出版社,1979年,第480页。

[11]刘家和、王敦书主编:《世界史·古代史编》(上卷),北京,高等教育出版社,1996年,第231页。

[12]〔美〕乔尔·柯特金:《全球城市史》,王旭等译,北京,社会科学文献出版社,2006年,第35页。

[13]杨共乐:《罗马社会经济研究》,北京,北京师范大学出版社,1998年,第100页。

[14]〔美〕乔尔·柯特金:《全球城市史》,王旭等译,北京,社会科学文献出版社,2006年,第50页。

[16]〔英〕杰弗里·帕克:《城邦——从古希腊到当代》,石衡潭译,济南,山东画报出版社,2007年,第14~15页。

[19]〔比利时〕亨利·皮雷纳:《中世纪的城市》,陈国樑译,北京,商务印书馆,2006年,第66页。

[20]〔比利时〕亨利·皮雷纳:《中世纪的城市》,陈国樑译,北京,商务印书馆,2006年,第146页。

[21]〔法〕菲斯泰尔·德·古朗士:《古代城市——希腊罗马宗教、法律及制度研究》,吴晓群译,上海,上海人民出版社,2006年,第162页。

[22]〔法〕菲斯泰尔·德·古朗士:《古代城市——希腊罗马宗教、法律及制度研究》,吴晓群译,上海,上海人民出版社,2006年,第166、168页。

[23]晏绍祥、赵秋燕:《神人之际:希腊神话解析》,见侯建新主编:《经济—社会史评论》(第一辑),北京,生活·读书·新知三联书店,2005年,第161~171页。

[26]〔英〕M. M.波斯坦、H. J.哈巴库克主编:《剑桥欧洲经济史》第3卷,周荣国译,北京,经济科学出版社,2002年,第273页。

[27]笔者根据E. A.里格利提供的数字估算得出。见〔英〕E. A.里格利:《人民、城市和财富——传统社会的变革》,布莱克威尔出版社,1992年,第162页。

[31]王章辉:《近代英国城市化初探》,《历史研究》1992年第4期。

[32]〔英〕安·迪格比、查尔斯·范斯坦:《经济社会史的新方向》,麦克米兰出版社,1989年,第70~71页。

[33]Jan De Vries, 1984:European Urbanization 1500-1800, Harvard University Press,p.152.

[34]〔法〕费尔南·布罗代尔:《15~18世纪的物质文明、经济和资本主义》第3卷,施康强译,北京,生活·读书·新知三联书店,1996年,第697页。

[37]A. R. Myers, 1969:English Historical Documents, 1327-1485, Eyre&Spottiswoode, p.925.

[38]〔法〕保尔·芒图:《十八世纪产业革命——英国近代大工业初期的概况》,杨人楩、陈希秦等译,北京,商务印书馆,1997年,第281页。

[39]〔法〕费尔南·布罗代尔:《15~18世纪的物质文明、经济和资本主义》第3卷,施康强译,北京,生活·读书·新知三联书店,1996年,第697页。

[40]〔法〕保尔·芒图:《十八世纪产业革命——英国近代大工业初期的概况》,杨人楩、陈希秦等译,北京,商务印书馆,1997年,第281、284页。

[42]David Nicholas, 2003:Urban Europe, 1100-1700, New York:Palgrave Macmillan,p.60.

[43]A. R. Myers, 1969:English Historical Documents, 1327-1485, Eyre&Spottiswoode, p.938.

[45]Jan De Vries, 1984:European Urbanization 1500-1800, Harvard University Press,p.152.

[46]Richard Britnell,1997:The Closing of the Middle Ages, England 1471-1529, Wiley-Blackwell,p.211.

[49]David Nicholas, 2003:Urban Europe, 1100-1700, New York:Palgrave Macmillan,p.16.

[50]〔美〕詹·德·弗里斯:《1500~1800年的欧洲城市化》,哈佛大学出版社,1984年,第64页。

[51]Jan De Vries, 1984:European Urbanization 1500-1800, Harvard University Press,p.64.

[52]转引自〔美〕塞缪尔·亨廷顿等:《现代化——理论与历史经验的再探讨》,罗荣渠主编,上海,上海译文出版社,1998年,第194~195页。

[53]〔英〕M. M.波斯坦、H. J.哈巴库克主编:《剑桥欧洲经济史》第3卷,周荣国译,北京,经济科学出版社,2002年,第241页。

[57]参见朱寰:《罗马与中国汉代的农业》,见侯建新主编:《经济—社会史评论》(第一辑),北京,生活·读书·新知三联书店,2005年,第46页。

[58]〔英〕M. M.波斯坦、H. J.哈巴库克主编:《剑桥欧洲经济史》第3卷,周荣国译,北京,经济科学出版社,2002年,第273页。

[59]〔英〕M. M.波斯坦、H. J.哈巴库克主编:《剑桥欧洲经济史》第3卷,周荣国译,北京,经济科学出版社,2002年,第261页。

[60]〔英〕约翰·克拉潘:《简明不列颠经济史——从最早时期到一七五○年》,范定九、王祖廉译,上海,上海译文出版社,1980年,第409~410页。

[65]〔法〕泰格、利维:《法律与资本主义的兴起》,纪琨译,上海,学林出版社,1996年,第138页。

[66]胡如雷:《中国封建社会形态研究》,北京,生活·读书·新知三联书店,1979年,第23页。

[68]〔比利时〕亨利·皮雷纳:《中世纪的城市》,陈国樑译,北京,商务印书馆,2006年,第138、139页。

[69]郭方:《英国近代国家的形成——16世纪英国国家机构与职能的变革》,北京,商务印书馆,2007年,第191、193页。

[70]参见张乃和:《从国王名称和徽章等看都铎英国的王权》,《世界历史》2010年第2期。

[72]〔美〕罗伯特·金·默顿:《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》,范岱年译,北京,商务印书馆,2000年,第59页。

[73]〔法〕保尔·芒图:《十八世纪产业革命——英国近代大工业初期的概况》,杨人楩、陈希秦等译,北京,商务印书馆,1997年,第322页。

[74]G. R. Elton,1991:Englandunder Tudors, New York:Routledge, p.258, 234.

[75]〔英〕H. S.贝内特:《英国庄园生活:一项农民状况研究》,剑桥大学出版社,1956年,第295~296页。

[76]〔美〕伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》第1卷,尤来寅、路爱国、王加丰等译,黄席群、罗荣渠等审校,北京,高等教育出版社,1998年,第53、54页。

[78]〔意〕卡洛·M.奇波拉:《欧洲经济史》第1卷,徐璇译,北京,商务印书馆,1988年,第64页。

[81]秦晖、苏文:《田园诗与狂想曲——关中模式与前近代社会的再认识》,北京,中央编译出版社,1996年,第118、172~173页。

[85]《马克思恩格斯全集》第7卷,北京,人民出版社,1959年,第402页。

[86]〔法〕马克·布洛赫:《封建社会》(下卷),李增洪、侯树栋、张绪山译,北京,商务印书馆,2004年,第578~579页。

[87]〔苏联〕Я·波梁斯基:《外国经济史:封建主义时代》,上海,上海三联书店,1958年,第309、314页。

[88]〔法〕费尔南·布罗代尔:《15~18世纪的物质文明、经济和资本主义》第2卷,顾良译,北京,生活·读书·新知三联书店,1993年,第21页。

[91]朱寰:《亚欧封建经济形态比较研究》,长春,东北师范大学出版社,1996年,第235页。

[93]王晋新:《15~17世纪中英两国农村经济比较研究》,长春,东北师范大学出版社,1996年,第201页。

[94]R. H. Hilton,1983:The Decline of Serfdom in Medieval England, Macmillan Press LTD., p.23.

[95]王觉非:《近代英国史》,南京,南京大学出版社,1997年,第16页。

[96]〔美〕斯塔夫里亚诺斯:《全球分裂——第三世界的历史进程》上册,迟越等译,北京,商务印书馆,1993年,第42~43页。