第六章 英国农村劳动力转移与城市化的发展时期(二)

——17世纪的劳动力转移

在欧洲经济史上,“17世纪”是一个“危机”[1]年代:在17世纪初的1621年,商业和货币危机再次席卷整个北欧,1630~1631年,贸易危机又一次降临欧洲。[2]有的法国史学家甚至提出了“黑暗的世纪”(a dark century)之说。就英国而言,城乡人口和经济发展速度也开始趋缓,一些城市在1640年后甚至出现萎缩,一些乡村工业发达地区出现了“逆工业化”(de-industrialization)现象,农业生产部门也同时进入调整时期。年鉴派史学大师费尔南·布罗代尔认为,境况稍好的北欧各国亦与英国处于同一命运,虽“没有后退但也不再前进”,当然经济形势最为严峻的是欧洲大陆国家。[3]此外,17世纪还是一个政治危机和革命的年代,政治变革紧跟在经济危机之后而来。英国爆发了有史以来最大的一次内战,最后君主制被废除,建立了资产阶级共和国和君主立宪政体。

就英格兰农村劳动力转移与城市化而言,17世纪有着特别的意义。英国经历了这场政治经济危机,尤其在内战时期,一些经济部门如煤炭采掘业在17世纪40年代一度陷于萧条。不过,“17世纪”对英国来说不单纯是“危机”,还提供了漫长的16世纪之后的一次喘息之机:物价平稳,劳动力市场需求旺盛,实际工资稳定甚至在一些地方还增加了;16世纪出现的经济结构变化——农业商业化和专业化、制造业乡村化以及资本主义生产关系在17世纪也得到加强。更重要的是,农村劳动力转移的行业流动和地域流动在以往时期基础之上继续发展,到18世纪初,英格兰率先成功地克服“危机”带来的消极影响,获得新生,农业生产力、乡村工业和城市化水平均超过了海峡对面的欧陆国家,在欧洲获得领先地位。正是这一次成功,奠定了英国率先进入现代工业社会的基础和条件。

一、17世纪英格兰农村劳动力转移的几个推动因素

农村劳动力流动离开乡村农业状况是无法说清楚的,农村经济的起伏波动直接影响到农村人口流动程度,17世纪的英格兰也依然如是。农业生产率出现大幅提高,农村生产关系在圈地运动推动下得到进一步深化变革,农村社会出现了一个数量庞大的无地、少地的无产者阶层,也崛起了一个以乡绅、约曼为主体的租地农场主阶层,而畜产品、工业品市场的兴旺繁荣则为农村上述剩余劳动力流动提供了方向和目标。

(一)农业生产率大幅度提高是农村劳动力出现较大规模转移的首要原因

E. L.琼斯通过对欧洲工业化国家的历史进行比较研究后指出,这些国家成功的首要条件是“农业生产增长速度高于人口增长”,其中英国经济发展的“关键时期”是“1650~1750年”。[4]劳动力向城市流动和向非农产业转移虽然在农业生产率较低情形下也存在,但比较大规模的农村劳动力行业流动和地域流动必定以农业生产力的大幅度提高为其前提。以小麦单产为例,怀特尼认为1200~1550年间,英国小麦单产一直停留在平均每英亩6蒲式耳水平上,16世纪中叶以后亩产量直线上升,尤其以1550~1650年间增长最快,到17世纪中叶达到平均每英亩12蒲式耳。也有学者认为亩产量上升最快时期是1750~1850年,亩产量可达16蒲式耳。[5]来自诺福克和萨福克郡的证据表明,17世纪晚期小麦的平均产量每英亩达到“14~16蒲式耳”,增长幅度约为75%,大麦和燕麦的耕种面积和亩产量更是高于小麦。总之,尽管估计有些出入,但都承认16世纪尤其17世纪后英国小麦单产以较快速度增长,粮食作物产量开始大幅度增加。可见,在传统社会转型之前,农业经济已经率先实现起飞。

无独有偶,史学家克里奇(Kerridge)所判断的英国农业革命也发生在“16、17世纪”。据杨杰教授考察,农业革命的核心内容是“改造传统的农村社会结构”,主要包括改革传统的土地关系,即我们在上一章述及的“确立个人土地所有权”,还有革新农业生产技术,最典型的如“诺福克轮作制”的发明和普及,即豆子与大麦夹种,萝卜种在两季粮食之间,充分利用休耕地,实现了小麦、萝卜、大麦和豆子连续轮种。[6]到17世纪,即便不太开明、变通的农户也能够获得“两倍于中古晚期的产量收成”,那些勇于革新的进步者则取得了“四倍于中古晚期的产量”。[7]这些农业进步都依赖于农业领域出现的一系列技术革新:像肯特郡的“可轮换耕作制”(up and down farming),使耕地地力耗竭时改为草场放牧10~12年,“施以粪肥和泥灰土”,待地力恢复后复种植谷物,如此及时改变土壤结构,增加土壤肥力,提高了粮食和饲草产量;该方法在17世纪初出现,早期仅为某些大农场采用,40年后,在斯图亚特复辟王朝查理二世时期逐渐普及到全国各地。[8]“引水灌草法”(water meadows)提高牧场肥力、提前获得鲜草,以此方法获得的牧草产量是传统方法的4倍。这些农业技术普及的时间与农业生产力大幅提高如此吻合,显然不是一种巧合。

畜牧业的发展也构成了英国农业革命的重要内容,推动了农业生产力稳步提高。在1843年劳斯(Lawes)发明化肥——过磷酸钙——以前,英国农业保持土壤肥力的一个重要方法是依靠牲畜粪便增加地力,这就需要牧养大量的牲畜群,但限于当时知识和技术水平,人们普遍不知如何生产大量草料以让畜群度过严冬,所以每年11月份都要大量屠宰牲畜。这对于畜力和肥源都是很大的损失。“可轮换耕作制”和“引水灌草法”解决了牧草不足的难题,是畜牧业生产取得的一项重要进步措施,同时也为农业增加地力、提高谷物产量创造了条件。在这里,我们再次看到农业进步和畜牧业是相互促进的。英国科技史家默顿研究还发现,17世纪农业技术革新不断涌现:大卫·拉姆塞和托马斯·威尔德格斯因为发明“不用牛马耕地”、“改良荒地”而获得1618年的专利,前者后来在1630年因为“发现能使土地比通常更肥沃”的方法获得另一项专利,加布里尔·普莱茨发明了一种播种谷物的“播种器械”,若干时间以后杰斯罗·塔尔发明了“条播梨”,后来家喻户晓、蜚声国内外。这些农业技术革新正是农业总产量和生产率提高的坚实保障。

为及时了解农业生产的实际需要,英国皇家学会建立了一个“乔治卡尔”(Georgicall)委员会,即农业委员会,负责审查和改进当时的农业实践,这充分表明当时的科学研究多么“敏锐地关注实际有用的事务……努力把书本学习和科学研究与无数的农场主的经验联系起来”[9]。此外,生产技术上的革新还有谷物与豆科及萝卜、芜菁等牧草套种,优良牲畜品种的培育等,这些也都为农牧业大发展提供了技术支持。

1600年左右,从全国来看,英国农业水平与法国大致相当,而到1700年时,它已经超过了海峡对面的法国。此后,英法双方差距一直在扩大,英国始终保持着遥遥领先的地位。与此同时,英国农业产量和农业生产率也已超过低地国家最先进的省份——荷兰。这两个世纪(1500~1700年)以来,英国农畜产品产量有了较大提高,尽管在17世纪40年代由于内战的负面影响,英国还从荷兰和法国进口谷物、奶酪,甚至还有蔬菜和水果,但从内战结束的50年代伊始,英国国内农产品就出现显著过剩现象,谷价长期低迷。这种农业困境并不是生产力落后造成的,实际上反映了农业生产率的巨大进步,商业化和专业化农业区剩余产品的增加速度超过了英国人口的消费需求。近代农业已经先于大工业在英国得到确立。经济史家C. A.克莱(C. A. Clay)认为,可以合理推测估算,英国农业总产量提高了大约250%。[10]到17世纪末,英格兰已经变成谷物大规模出口国。

因此,16、17世纪农业生产率提高无疑为劳动力向非农产业转移和向城市流动打下了坚实基础。经济史家布伦纳将其称为“一种独特的共生关系”,正是农业和工业之间的这种良性关系使得英格兰有可能成为第一个进行工业化的国家。[11]我国已故著名史学家吴于廑先生也认为,历史上的“农耕世界孕育了工业世界”,农产剩余的长趋势增长,是农本经济孕育工业世界的前提,没有这个前提,也就没有工业世界的孕育,即使孕育了也难产。这个前提在英国、尼德兰的存在,“自13世纪以后,尤其是到15、16世纪,已经是日益明显的了”。[12]中国农民问题专家侯建新更是明确断言,“英国高产农业孕育了乡村工业”,进而“孕育了整个工业世界”。[13]由此可见,农村劳动力转移与城市化在17世纪取得较大成果实则是农业生产力进步的一个必然反映。

(二)农村生产关系的变革是推动农业劳动力转移的另一个因素

如前所述,圈地运动的发展加速了农村社会分化,推动了劳动力转移和流动。17世纪的圈地运动方兴未艾。通常,学者大多认为在16世纪地主野蛮强行圈地和18世纪议会圈地开始之间,17世纪是一个间歇期。通过详尽的研究,伦纳德(Leonard)和冈尼尔(Gonner)认为,这并不符合历史事实。在整个17世纪,圈地一直在进行着,只是采取了“协议圈地”(enclosure by agreement)新形式,尤其是17世纪30年代中期后,越来越多的人意识到圈地的益处,常常就圈地行为达成一致意见,遂不再需要政府详细审查,于是在官方文件中不再像16世纪那样频频出现。[14]不过,协议圈地从整体上没有顾及佃户们的利益,殷实佃户、贫农、小屋农和劳工都同样遭到驱逐。

史学家帕克(Parker)举了莱斯特郡六个协议圈地的例子,发现这种圈地同样造成农业人口外流——在每个教区平均仅涉及11个自由持有农和佃户的这种协议,就造成教区十所农家房屋荒弃。无疑,这种圈地同样侵犯了农民的利益,激起了农民的强烈反抗。许多协议还造成了农民暴动和骚乱,1607年英格兰中部地区农民起义就是明证,大部分骚乱地区都经历了这种协议圈地。1600~1675年间,莱斯特郡发现21个允许协议圈地的大法官法令,北安普顿郡有16个,沃里克郡13个。[15]换言之,协议圈地最流行地区恰恰是问题最多、农民抵制圈地最强烈的地区。上述三郡都卷入了1607年农民起义。1607年之后,政府没有再进行关于圈地情况的详尽调查,我们依据个人请愿材料及各地郡首和治安法官提供的报告仍可确信,在17世纪早期发生了相当多的非法圈地。在1630~1631年的两年中,莱斯特郡大约有1万英亩土地被圈占;德比郡、亨廷顿郡、诺丁汉郡、林肯郡和肯特郡的圈地情况在报告中亦可见一斑。

议会对非法圈地者、造成人口大量减少者进行罚款,以示惩戒。在1635~1638年间,对589人的罚款总额达4.7万英镑。禁令之下仍屡屡犯科,可见当时非法圈地的疯狂程度,其中受罚者大部分来自林肯郡(罚款18846英镑),莱斯特郡167人罚款9425英镑,北安普顿郡85人罚款8678英镑,其他郡按罚款金额依次为亨廷顿郡、诺丁汉郡、赫特福德郡、拉特兰郡、牛津郡、剑桥郡、贝德福德郡、白金汉郡和格洛斯特郡。[16]显而易见,英格兰中部和内陆各郡在17世纪充当了非法圈地的急先锋,令其他地区望尘莫及。这些地区都曾经是农业较为发达的地区。

在圈地期间,农村劳动力继续被迫向非农产业或城市流动。如果说16世纪圈地后农村小农还有荒地、沼泽等可依赖农业生产资源,生存具有较大回旋余地,那么17世纪圈地运动则使得这种生存回旋余地大大缩小。在16世纪圈地基础上,17世纪圈地范围扩大、圈围耕地面积增加,驱使农村人口向外转移流动的“推力”较16世纪大为增强,英国乡村大多数居民的生存压力变得更大了。萨里大学的玛格丽特·斯普福特研究了16、17世纪剑桥郡的几个村庄,发现在典型的农业耕作地区,土地囤积运动和小土地所有者消失的现象在16世纪晚期和17世纪早期“加快了速度”[17]。据17世纪的格雷格利估计,当时茅屋农、贫民、帮工阶层占全国总人口的47%,为257万多人,他们因无地或少地而入不敷出。同时畜牧业对劳动力需求量大为减少,据瑟斯克估计,种植业与畜牧业所需的劳动力之比是100∶20。圈地将一部分耕地转化为牧场意味着很大一部分劳动力被排挤出了农业生产领域。[18]

正如圈地给资本主义大农场带来更大经济效益一样,17世纪圈地给农村居民造成的影响倍增,对农村劳动力转移也产生了规模效应。圈占相同面积的耕地资源此时则触动了更多小农的脆弱生计,给更多小农生存带来压力,推动更多的农村人口向城市迁移、转入乡村工业。关于公地圈围给农民生活造成的影响,A.斯特尔特教授(A. Sturt)曾经作过一个形象比喻,他说“公地被圈围就像砸掉了拱形门上的拱顶石一般。拱顶石并不是拱门,但一当拱顶石不在了,拱门的全部力量变得分崩离析。逐渐地,整个建筑就坍塌了”[19]。因此,在一些地区,圈地运动对农民经济和家庭生活的破坏作用是缓慢显示的,但却是不可逆转的。史学家G. E.明盖(G. E. Mingay)研究后发现,小土地所有者正是在17世纪晚期和18世纪上半叶大幅减少的。[20]保尔·芒图在论及圈地运动后果和影响时也频频提到“田里的人少了,城市中的人便多了”、“人们从乡村教区不断向市镇迁移……大批出生于乡村的人终于在大小城市选定了住所”以及“凡进行了圈地的地方……乡村中健壮的自耕农不得不到伯明翰、考文垂等地去找工作”,乡村教区居民“由于贫穷和缺乏工作而被大批地逼往工业城市”,等等。[21]可见,随着时间推移,圈地对农民生活的影响正逐渐展现出来,以农为本的小农经济不可避免地走向解体。

伟大的无产阶级革命导师马克思曾对圈地运动作过许多经典论述,其中之一即圈地运动剥夺了农民的生产资料——土地,这是一个“生产资料和生产者相分离”的过程,充满了血腥和痛苦,并引用托马斯·莫尔“羊吃人”的论断,对农村劳苦大众表示深深的同情。尽管这一运动并未如许多作家所认为的完全是采取暴力手段推进,许多地区通过经济的、和平的手段来完成圈地,但其后果则是确凿无疑的——生产资料和生产者相分离。这是一个“创造资本关系”的过程,这个过程一方面使社会的生活资料和生产资料转化为资本,另一方面使直接生产者转化为雇佣工人。就英国而言,圈地运动使农村大量原先的公地、荒地转变成了富裕约曼、商人和地主手中的资本,他们则变成了资本家,而广大失去土地的小土地所有者则变成了按照资本主义方式经营的大农场的雇佣工人和手工工场的雇佣工人。可见,资本主义社会的经济结构正是从封建社会的经济“母体”中产生的。

从历史进步的视角看,这一过程无疑具有积极意义,所以马克思说,在真正的历史上,征服、奴役、杀戮,总之,暴力起着巨大的作用。对农业生产者即农民土地的剥夺,形成了全部过程的“基础”,是历史上“划时代”的事情。[22]从经济角度看,这是农业生产力提高的重要表现,使得农村一小部分人口就可以生产出足够的生活资料以供全部居民享用,而大部分人口从此可以脱离农业、脱离土地。恩格斯也曾说过,中世纪农民遭受剥削的根源就在于他们“离不开土地”,归根结底还是农业生产力落后造成的。现在圈地运动完成了这一历史任务,切断了广大农民同土地的联结纽带,从而为农村居民大规模流动、为英国城市化和工业化发展创造了条件。

相形之下,法国农民则在资产阶级大革命时期和资本主义发展过程中得到政府更多的庇护,不过小农经济大量长期存在却构成了资本主义发展的严重桎梏,正如经济史学家罗伯特·布伦纳所言:“法国农村居民最完整的自由和财产权利,却意味着贫穷和落后的自我持续循环,在英国,(大多数农民)恰恰是缺乏这种权利,促进了经济发展的开端。”[23]看来经济发展和社会进步在一定历史时期与道义和道德进化并不同步,有时反而是以牺牲后者为代价的。

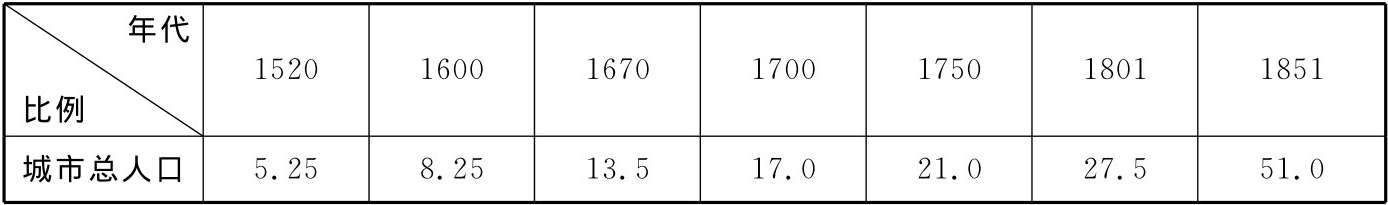

表6-1 16、17和18世纪圈地运动发生期间英国城市居民占总人口比例(%)

资料来源:E. A. Wrigley,1992:People, Citiesand Wealth:The Transformation of Traditional Society, Blackwell, p.162。

由上表可见,16世纪圈地期间(截止到1600年),英国城市总人口比例从5.25%到8.25%增加3个百分点,在17世纪圈地期间直到18世纪初,城市人口比例从8.25%增加到17.0%,即城市化水平提高8.75个百分点。此外,据城市史专家詹·德·弗里斯(Jan de Vries)研究,1520年英国城市人口比例为4.4%,这里没有将2500~5000人之间的小城镇包括进来,如补充上,城市人口比例将有一定提高;在接下来的几个世纪,弗里斯补充了居民数量在5000人以下的小城镇,得出上述1600年、1700年、1750年、1801年和1851年城市人口比例分别为8.8%、18.2%、24.2%、30.1%和50.3%,城市化水平稍稍高出里格利的估算。[24]

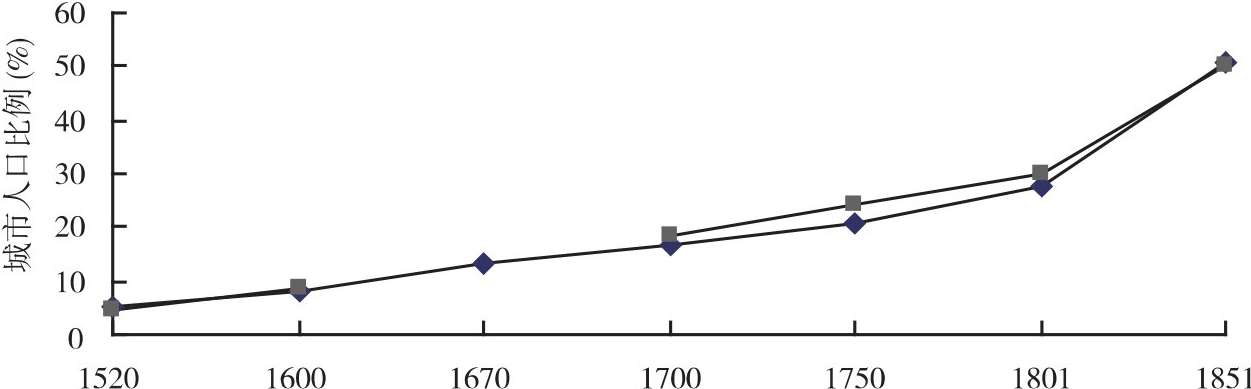

笔者根据里格利和弗里斯的数据绘制成图表,下面图6-1比较直观地展示出英国城市化发展轨迹。

图6-1 1520~1851年英国城市化进程

詹·德·弗里斯没有1670年的数据,根据他的数据绘制的城市化曲线稍高出里格利的,不过这不影响我们对英国城市化发展趋势的观察和判断,总体说来,两支曲线走势大体吻合。可见,在圈地运动发生期间,英国城市化稳步发展,没有出现逆转和倒退现象,应该说,英国农村生产力和生产关系的变革构成了农村劳动力转移与城市化进程的坚实基础。而在此之前,即中古晚期,当农业生产出现衰退时,英国城市化进程也出现了倒退。当然,若由此得出圈地运动显著加速了英国城市化的论断,亦有些言过其实。据笔者研究,圈地运动对英国乡村社会的影响远超过城市,其在农村社会造成的后果和意义较之城市更为深远重大,它推进了英国乡村非农化和乡村工业发展进程,带来了农村社会结构和经济结构的深刻变革,为下一个世纪大规模农村劳动力转移与城市化运动奠定了雄厚基础。[25]简言之,圈地运动期间,英国向现代社会转型主要体现在农村社会结构和经济结构的变化上,而不是城市经济的起飞和变革上。我们由上图亦可见,城市化呈现加速发展和实现起飞阶段是在19世纪初年,最直接的推动力当是来自工业革命。

(三)农业劳动力向非农领域转移同谷物市场低迷状况存在着密切关系

大体说来,农业危机始于17世纪50年代。许多英国学者否认经济进入危机和衰退时期,D. C.科尔曼即称之为“新的时代背景”,危机的一些表现如谷物价格下跌、耕地转为牧场以及种植饲料作物、对“纯粹农业问题”没兴趣等,有些实际上是反映了英国农业结构的进一步变化——由谷物种植转向畜产品、奶制品生产,而最能印证危机的表现只有“谷物价格下跌”,正是在这一点上学者们达成了共识。[26]随着农业生产率提高,谷物专业化产区形成,粮食总产量不断上升,从17世纪50年代以来,英国农产品价格开始下跌,除灾荒年份谷价飙升外,整整一个世纪一直处于下跌状态。农业史专家琼·瑟斯克观察到:“谷价下跌、地租下降和逾期债务,是英格兰乡村17世纪中期和晚期的普遍现象。”[27]就以种植业的指标——黑麦价格为例,降幅之大远远超过畜产品,平均而言只有1600~1650年间价格的65%。[28]即便是乡村工业比较发达的地区像东南部的肯特郡威尔德,当地牧—农混合经济在16世纪曾经成功地为许多少地、无地农民提供就业机会而繁荣一时,但进入17世纪后也不能为不断增加的人口提供满意的生计,贫困人口日益增多,结果该教区济贫税一路攀升,1611年超过100英镑,1615~1616年达到146英镑。[29]17世纪晚期,肯特郡征缴的济贫税数额则位于英国各郡前列,达到29875英镑。萨里大学的玛格丽特·斯普福特还考察了剑桥郡的奇彭纳姆(Chippenham)村庄,发现早在1597~1636年间,中等份地农户就被迫卖掉耕地,放弃谷物种植,奥威尔(Orwell)村庄在17世纪头30年也发生了同样的事情。[30]可见,一些地区早在危机之前农业生产就已经出现衰退,陷于困难境地。

农业危机的普遍性由地方呈给议会的各种请愿书和报告亦可见一斑。1653年5月,林肯郡霍尔比齐(Holbeach)的约翰·梅纳德(John Maynard)写信给议会,倾诉“谷物卖不上价”;12月,诺福克郡圣菲斯修道院(ST Faith)的佃户们请求地主允许他们延期缴租,因为现在“无论谷物还是牲畜抑或牛油都卖不上价”。来自牛津郡的一份报告则提到,1蒲式耳小麦前些年价值10先令,现在只卖2先令6便士和3先令。可见,从17世纪中叶始,由农业生产过剩带来的市场饱和已经非常明显,谷物等农产品价格下跌是市场供求关系的一种必然反映。正是在这样的背景之下,1656年11月,英国议会通过法令,允许国内农畜产品价格在“不超过一定价位时”向外出口,包括谷物、啤酒、牛、马、奶油、奶酪、牛肉、猪肉、熏肉、牛皮、羊皮和蜡烛,其中小麦出口的最高限价为40先令/夸特。[31]这意味着只要国内小麦价格在40先令以下,生产商或交易商就可以自由向国外出口。无疑,1656年法令在一定程度上扩大了英国农产品市场,极大鼓舞了资本主义农场主和约曼、小土地所有者的生产积极性,进一步推进了农业生产力发展和农业生产关系变革。不过,从短期来看,国内市场的谷物价格并没有出现明显回升。谷物出口状况也不尽如人意,60年代英国没有一个港口平均出口谷物超过2000夸特。[32]

为了摆脱日益严重的经济困难,护国公政府、“安全委员会”和“蒙克议会”轮番登台,但所采取的诸项措施在短期内难以速见成效,正是在这样的背景下,查理二世实现了斯图亚特王朝的复辟。在无限荣光的背后,查理二世大概没有料到他接手的是一个“负债高达3000000英镑的”烂摊子!这其中包括查理一世时期遗留下的债务,被普莱德上校清洗之前的“长期议会”的借款,当然还包括查理二世本人流亡期间的借贷债务。实际上,财政赤字总额可能还远远高于300万英镑。[33]因此,与其说英国人重视传统、怀念君主制,莫不如说他们更看重眼前的利害、注重寻求一条走出现实危机的出路。这样一种经济代价高昂的政治复辟,或许为日后查理二世赖账、拒付债务以及在对外政策上屈服法国以换取法王的秘密津贴等一系列行为,埋下了伏笔。

为摆脱农业困境,政府鼓励一些小农实行多样化经营,种植像水果、蔬菜、草药、香料及大麻、亚麻等工业染料作物,密集地使用土地和劳动力。这些经济作物所需土地面积很小,非常适合缺少土地、资本但有富余劳动力的小农,4或5英亩土地就可以供养一个家庭。一位格洛斯特郡的农业专家提倡农户种植大麻和亚麻。据他估算,40英亩亚麻一年要雇工800多人,可以为农村大量失业人口提供生计和就业机会,即使工资计算在内,仍比160英亩的谷物种植或牧草获利为多。[34]因此,17世纪中期后在泰晤士河两岸、伦敦周围各郡及整个英格兰南部兴旺城镇附近,出现商品菜园一派欣欣向荣景象。由于种植经济作物可以获得比传统农业更高的收益,农地地租也随之上涨。

据约翰·霍顿(John Houghton)考察,17世纪末,伦敦周围11郡土地租金除赫里福德郡为10便士/英亩——接近1先令外,其余10郡都在1先令/英亩以上,米德塞克斯郡(Middlesex,包括伦敦)则高达5先令11便士/英亩,而偏远的其余40个郡地租大多在1先令/英亩以下,其中有18个郡在6便士/英亩以下,最低的坎伯兰郡、诺森波兰郡、威斯特摩兰郡和卡迪根郡(Cardigan)、梅里奥尼思郡(Merioneth)只有1便士/英亩左右,租金分别为1便士、1.5便士、1.5便士、1.25便士、1.25便士[35],可见伦敦周围诸郡明显高于北部和西部地区。当然,从事商品菜园和城市需求的经济作物最适合于居住在城市近郊的小农,偏远地区和广大农村的小土地所有者则无此福分。政府1670年颁布谷物法,1673年给农民出口补贴,继续鼓励农民向海外出口谷物,希望藉此确保谷物产量,改善谷物价格。但一切努力归于徒劳,谷价在1660~1750年间依然无情下跌。农产品价格的长期低迷无疑为英国经济的发展蒙上了一层阴影。

相比之下,畜牧业行情依然看好,畜产品价格稳中有升。1660年斯图亚特王朝复辟后,1663年政府即通过法令对进口牛羊肉征税,1667年通过的“爱尔兰牛肉法案”则禁止进口一切牲畜,这一措施使得西部和北部许多林—牧业郡区像德文、兰开夏和诺森伯兰等获益良多。[36]肉类和其他畜产品持续稳定的需求使畜牧业和畜产品加工业保持着兴旺势头,肉农和奶农亦受益匪浅。所以,在16、17世纪,当农业区农户尤其是中等农户数量大大减少时,许多沼泽地区居民点大为增加,人口日渐稠密,正是因为这些地区存在公地和荒地,可以放牧饲养牛羊。在17世纪下半叶,多数学者像查尔斯·达维南特(Charles Davenant)、理查德·韦斯顿爵士(Sir Richard Weston)、约翰·霍顿等认为,经营畜牧业比谷物种植更有利可图,为更多人提供了就业机会。这也符合1650~1750年西欧各国农业发展的普遍趋势。[37]

因此,农畜产品价格“剪刀差”现象的存在是英国17世纪农业劳动力向外转移的重要原因之一。其实,最早从经济发展角度解释人口流动原因的是17世纪经济学家威廉·配第,作为古典经济学创始人,配第认为比较利益差异的存在是劳动力从农业部门流向工业部门和商业部门的直接原因。在其代表作《政治算术》中,配第举例说,一个耕种土地的英格兰农民每天可挣8便士,如果他是一个工匠,每天则可挣16便士。这种比较利益差异的存在,会促使劳动力从农业部门流向工业部门和商业部门。[38]看来,比较利益差异推动劳动力转移这一规律早在数百年前即已被人们所发现、认识了。

因此,农业利润率降低使得许多农民变耕地为牧场,向畜牧业等非农生产领域转移,也使一批批小土地所有者破产,最后变成了农业市场上的劳动力。许多小农包括自由农和公簿持有农,甚至还有小乡绅都被迫卖掉土地,他们只有到城市去碰碰运气;靠谷物过活的农民则扩大耕地面积以取得规模效益,结果催生了越来越多规模较大的资本主义农场。玛格丽特·斯普福特研究了剑桥郡的三个村子:奇彭纳姆(Chippenham)、奥威尔(Orwell)和威灵厄姆(Willingham),通过考察村民们留下的遗嘱结果发现,奇彭纳姆村里中等规模的份地或农场逐渐消失了,经济压力已经迫使这些农民们及其子女变成了挣工资的劳工,奥威尔村的证据尽管没有奇彭纳姆村那样充分,但也清楚表明拥有半份地和全份地的惯例农数量显著减少,而相应的大农场和小屋农数量大幅上升,经济两极分化十分突出,只有威灵厄姆村由于受到沼泽地环境限制没有出现大农场,但绝大部分村民份地都在10英亩以下,呈现单极化发展趋势。[39]这些沼泽地的小农是依靠公地和畜牧权利才得以维持生存的。

此外,新航路的开辟、海外市场的形成也对17世纪英国农村劳动力转移与城市化产生了积极的推动作用。在16世纪,英国尚未开始向海外进行大规模殖民扩张,国外市场需求相对有限,国内民族市场的初步形成对英国农村劳动力转移与城市化产生了显著的推动作用,而在17世纪,随着新航路的开辟,欧洲贸易中心由南部地中海转移到北大西洋,商路中心的转移为英国海外贸易大发展提供了有利契机。在这一区域,英国先后通过颁布“航海条例”,对西班牙、荷兰等国进行战争等方式消除了竞争对手,控制了大西洋贸易,逐渐攫取了越来越多的海外殖民地,从而拥有了广大的海外市场。因此,海外市场无疑在英国17世纪工业品市场结构中占据愈来愈重要地位,不容忽视。重商主义的代表查尔斯·达维南特提供了17世纪中叶英国海外贸易的一组数字,“1666年关税的包收额不超过390000镑,而其后从1671年的米迦勒节(9月29日)到1688年的米迦勒节,17年间,国王陛下净得的关税达9447799镑,每年平均555752镑。这足以证明我国的贸易扩大了”[40]。

如果说国内市场为16世纪英国工商业发展打下稳固而坚实的基础,那么17世纪海外市场则在此基础上为英国农村劳动力进一步大规模向非农行业转移提供了条件。英国伦敦大学教授乔杜里在《1800年以前亚洲的商业资本主义和工业生产》一文中论及两者关系时说:“非农业财富的增长、货币经济的扩展和农业生产的专业化”,在很大程度上取决于“工业活动如何开拓本地以外的市场”,这与马克思关于资本家商人“在组织商品生产和销售中起着至关重要的作用”的论断有很大相似之处。[41]所以,英国史学家G. R.埃尔顿认为,在17世纪,英国“海外市场的开拓”也在很大程度上刺激了工业生产和制造业活动扩展。[42]这种判断还是有一定道理的。当然还有很多因素也影响着农村劳动力向外流动。一方面,城镇的就业前景、富裕繁荣、娱乐活动和贫民救济,对移民产生了普遍的诱惑力;另一方面,农村的各种压力也促进了人口的流动性。这其中包括将成年孩子打发到别人家里做仆人的普遍习惯、继承习俗的影响,像长子继承制限制了家庭其他子女在当地的发展机会,他们或移居其他村庄,或迁移到城市。

有学者认为,由于美洲新大陆的发现,加之斯图亚特王室对清教徒的迫害,结果许多英国人移民国外前往美洲,以寻求信仰自由、逃避宗教迫害,譬如美洲最早的殖民地之一——马萨诸塞州的普利茅斯就是他们开创的,这在很大程度上缓解了英国近代早期乡村移民浪潮带给城市的人口压力,否则,城市化进程还要迅猛。据不完全统计,17世纪中叶英国约有38万人横越大西洋[43], 1630~1699年间约有54.4万人离开英国,其中70%去了新大陆。人口外流总量约占当时总人口的1/10。由此分析,倘若没有海外移民,17世纪劳动力转移与城市化水平或许还要高一些。当然海外移民潮的出现不仅是17世纪英国宗教迫害和革命内战的产物,也是英国城市经济相对低迷、无法吸纳农村剩余劳动力的一种表现。

笔者认为,“海外移民缓解人口压力”这种论断在一定程度上是正确的,也是符合事实的。不过,单方面关注人口外流而忽略人口回流,则有失片面。向新大陆的海外移民高峰期主要是在17世纪上半叶,尤其是在30、40年代之前,而在40年代内战或资产阶级革命发生后,海外移民速度和人口外流规模都大大降低了。耶鲁大学的苏珊·哈德曼·莫尔(Susan Hardman Moor)以“家的呼唤”为题目考察了新大陆的殖民者,发现在1640年后的数十年间,有很多在殖民地定居的人由于建种植园想法破灭、受到国内发展机遇吸引而纷纷回国。由新英格兰回国的殖民者中比较著名的男性移民如“弑君者”休·彼得(Hugh Peter)、“变节者”乔治·唐宁(George Downing)等人,都借助在新英格兰的声望而在国内政治舞台上崭露头角,还有很多人去了爱尔兰和苏格兰。[44]

此外,17世纪英国在向海外输出移民的同时也在接收外来移民,这在一定程度上“补偿”了人口外流损失,而且其接收的移民数量很可能超过流出人口,尤其是“苏格兰人”大量流入。[45]所以,单纯认为海外移民降低劳动力转移与城市化水平是不全面的,至少在17世纪中叶之后,有相当数量回流移民不仅从事了反封建反专制的革命运动,也参与了英国国内的社会经济建设,英国在17世纪取得的城市化成果当中应该有他们的贡献份额。

二、17世纪英格兰农村劳动力转移的行业流动

17世纪英国乡村工业获得很大发展,在谷物种植区,尤其在牧区,劳动力向非农领域转移规模进一步扩大。旺伍特将17世纪工业在乡村发展称为“18世纪再次丧失阵地”之前的“反扑”,由“反扑”一词,可见17世纪乡村工业发展之规模和速度。牛津大学的约翰·帕滕(John Patten)在20世纪70年代的一篇论文里也曾经将16、17世纪视为英国乡村非农产业增长的“一个关键阶段”[46]。这些都提示我们,17世纪农村劳动力向非农行业转移取得了重要成果。下面简要介绍一番乡村工业发展状况。

(一)17世纪非农产业发展概况

经过16世纪的人口增长后,到17世纪时英国人口又恢复到大瘟疫前的状态,人口压力甚至超过14世纪中叶。而经历过16世纪农村生产关系变革——圈地运动后,17世纪的英国乡村正在进一步大规模推进农村社会变革,越来越多的农场采用资本主义方式经营,专业化的谷物生产区出现,农业劳动力生产率日渐提高。简言之,农村剩余劳动力越来越多。在这样背景下,人口由稠密的谷物种植区向稀少的牧区流动就成为十分正常的选择,像西部林区、北部山区和东部沼泽区都成为农村居民迁移的重要目标,对移民构成莫大吸引力的正是上述地区拥有大量公地、草场。

在17世纪的英格兰牧区,牧民们从事工业工作不是偶然的、辅助性的权宜之计,尤其是西部和北部地区,各种矿产资源颇为丰富,它们为牧民向农业之外行业转移提供了优越的自然条件,而牧区耕地少,主要生产行业无论牛羊育肥、放牧抑或挤奶等工作比谷物种植业需要的劳动力少得多,这进一步推动劳动力向非农领域转移。因此,劳动力向畜牧业与工业行业流动是非常普遍的,这种行业流动与以家庭为核心的生活融为一体,构成牧区生活方式的内在组成部分。如果说17世纪早期牧区吸引移民的主要因素是存在大量荒地资源的话,那么到该世纪晚期则是因为牧区各种繁荣兴旺的非农产业提供了大量的就业机会。除从事畜牧业外,农牧民们开发各种自然资源、采矿、发展家庭工业:制陶、制钉、金属加工、制袜、麻纺织等,一些企业家还引入了新的产业,将牧区的当地手工业发展成面向全国市场的乡村工业。像农业地区广泛种植的工业作物一样,在牧区种植亚麻和大麻非常普遍,通常也被视为获利较大行业。一般而言,亚麻和大麻地租为3英镑/英亩,劳动力成本为2英镑或3英镑,但作物产值达10~12英镑。因而,每英亩利润为5~6英镑。[47]这些经济作物提高了农民收入,还为纺织工业提供了廉价原料。政府早在16世纪(1533年和1563年)就颁布法令,规定60英亩耕地至少种植1/4英亩大麻和亚麻,诺福克和萨福克还曾因大麻和亚麻种植量没有达到规定数额而被课以罚款。

因此,在政府的大力提倡下,许多地区尤其是英格兰中西部、赫里福德郡部分地区、伍斯特郡、沃里克郡、诺丁汉郡、德比郡和斯塔福德郡,农村劳动力从事亚麻种植、纺织业现象显著增加。随着大麻和亚麻种植,家庭麻纺织业也一同发展起来,其中东盎格里亚一跃而成为全国闻名的大麻和亚麻纺织中心,登记的麻纺织乡村教区数量由1%上升到接近1/4。[48]一些地区的亚麻和大麻纺织工业还受到波罗的海国家进口原料贸易活动的促进。纺织工业发展盛况在对外贸易中也得到体现。在出口商品中,虽然纺织品所占份额有所下降,由17世纪初的80%~90%降至1699~1701年间的70.9%,但总量仍占据首要地位,为其他行业难以企及。当然,出口贸易结构的变化反映了这一时期英国经济结构发生了相应变化。对于大多数农村居民而言,17世纪牧区展示出一派较农业地区繁荣得多的景象。西部和北部地区在17世纪中叶后普遍发生的“农舍重建”现象,也是这种繁荣的进一步体现。

17世纪其他产业也得到发展,其中发展最为迅速的是煤炭能源产业。在1551~1560年和1681~1690年间,煤炭产出增加了1400%,大部分增长发生于17世纪。罗伯特·默顿详细列举了英格兰主要矿区相应年代的总产量和增长幅度,见下表6-2。[49]

表6-2 英格兰主要矿区相应年代的总产量和增长幅度(单位:吨,倍)

可见,从16世纪后半叶开始,煤炭在英格兰得到“广泛的应用”,从此煤炭成为国民生产生活不可或缺的重要资源,煤炭产量则逐年上升,其中在17世纪晚期增长幅度最大,超过工业革命发生的18世纪晚期,有力批驳了“燃料生产落后于工业革命”的观点。据估计,1650年煤炭工业雇用了大约8000工人,100年后达到15000人。[50]伦敦是国内最大的煤炭消费城市,所需煤炭源源不断地从达勒姆和诺森伯兰经海路运到首都。据利物浦大学的约翰·兰顿(John Langton)所言,伦敦居民“厅堂取暖”普遍燃烧煤炭,犹如“面粉之于烘烤面包”一样重要,不可缺少。[51]

除居民日常生活用煤外,许多制造业如肥皂、砖、玻璃生产和酿酒以及食盐、蔗糖和明矾提纯等行业,迅速采用煤炭取代了木材燃料,铅、锡和黄铜生产也开始应用煤炭。铁器生产也从1620~1660年间危机中恢复,冶铁炉数目虽有所减少,但生产能力提高了,在17世纪产量增加30%~40%;锡产量增加也十分显著,“几乎所有欧洲国家都从英格兰进口锡”,其中康沃尔和德文两郡是重要产区。制盐和玻璃工业同样经历了“一场革命性的发展”,其中玻璃工业在1662年之前的20年间发生了“非同寻常的显著增长”,到17世纪末,英国玻璃年产量达到100000箱或10000吨,而在1560年以前大约不及该数字的1/15。[52]

据记载,1635年6月23日,威廉·布里尔顿爵士(Willian Brereton)乘船前往希尔兹,看到“安置在河口的盐锅不计其数,利用水路从纽卡斯尔运来的煤炭炼制海盐……每排有4口盐锅,6排组成一个生产单元……配有12台火炉”,“炼制出来的大块黑盐主要运往科尔切斯特,在那里进行精加工,然后高价出售。……每口盐锅一周炼制4块盐,每块海盐价值1镑10先令,除去燃料成本和工人工资,净利润2镑10先令……该地250口盐锅年利润高达600英镑”[53]。繁荣的食盐工业生产规模日渐扩大,以至于笛福(Defoe)后来旅行途经此处时,在16英里远处就看到山丘上弥漫着厚厚的烟雾。

因此,在私人家庭使用和生产、商业应用需求推动下,贵族、骑士和乡绅、地主阶层开始大量投资、介入煤炭采掘业。詹姆士一世统治时期,在当地蕴藏有煤炭矿藏的庄园里,开采煤炭已经变成庄园经济的“内在组成部分”,有的领主甚至“免费为佃户提供煤炭”。煤炭产业得到迅速、广泛发展,17世纪末时,英国煤炭甚至远销欧洲大陆。兰顿考察了17~18世纪的兰开夏郡西部和南部,该郡是英国重要采煤中心。他将该郡煤炭采掘业分为三个阶段:1590~1689年、1690~1749年和1750~1799年。在第一个阶段,煤炭行业同数百年前中世纪时期没有多少差别,每个煤矿只有一两个矿井,每个矿井只有三五个挖煤工人,年产量在1500~3000吨左右。在第二个阶段,煤矿开工数目缓慢但持续增加,尤其从18世纪20年代开始,煤炭产量显著上升,增长幅度都在一倍以上。利润大幅上升,进一步刺激地产贵族增加生产投资。随着矿井深度增加,许多煤田都配备了蒸汽机“排水”[54]。随着1757年桑基运河(Sankey Canal)、1774年利物浦运河开凿通航,兰开夏煤炭行业进入了18世纪“加速发展”的第三阶段。此不赘言。

可见,农村劳动力转移的行业流动在17世纪得到迅猛发展,无怪乎后来被学者们称为“原工业化”阶段。当然,此时英国工业的主要结构和特点尚未发生显著改变。就生产组织而言,17世纪英国纺织业和金属冶炼加工业的生产组织形式没有太多变化,大多数农村乡民仍采用“家内制”或“外包制”,比较现代的生产方式只在玻璃、纸张生产和酿酒、食盐、蔗糖提纯等行业得到发展,这些行业固定资本集中程度比较高。“家内制”这种生产组织形式是手工工场的第一阶段——分散的手工工场。一般而言,英国南部和北部的分散手工工场各有其特点:

南部手工工场更具资本主义生产的特点,呢绒商资本雄厚,直接经营但不参加生产,许多小工匠和手工业者已基本失去了独立生产地位;北部手工工场一般规模较小,工场主较多地保留了生产者传统,工匠本人及其家属和雇工一起参加生产,并种有一小块土地,饲养几头牛或几十、十几只羊,兼营农业和畜牧业。显然,从生产组织形式上讲,南部手工工场比北部更发达,南部的手工业者比北部的更接近于工厂制下的雇佣工人,故而英国经济史家利普森将北部的手工工场称为家内制“初级阶段”,而将南部称之为“发达阶段”。

家内制发达阶段比之初级阶段,是否更接近大工业下的工厂呢?

从逻辑上似乎如此,但答案是否定的,历史提供了相反的事实:大工业诞生于英国北部!为什么出现这种状况?看来,生产组织形式或发展程度同大工业之兴起没有简单的、必然的因果关联。另一个显著的例证是南部德意志的富格尔家族。在15、16世纪之交,富格尔家族积累了巨大财富,在欧洲历史上是“空前的”,南部德意志输出的生产技术和企业组织模式影响了欧洲“极为广大的地区”,英格兰就曾引进德意志的铜矿开采技术。美国学者亚·格尔申克隆认为,南德的银矿开采和一系列先进的生产技术组织“打破了前一时期造成欧洲经济停滞的通货紧缩压力”[55]。遗憾的是,南部德意志也没有成长为工业革命的摇篮。可见,近代大工业的兴起是由多种因素促成的。限于主题,我们这里不再探究。

(二)原工业化出现

“原工业化”(proto-industrialization)是20世纪60年代末出现的一个词汇,美国经济史家弗兰克林·门德尔斯(Franklin Mendels)首先提出这个概念并不断加以完善,他认为原工业化的特征是农民制造业生产者为远方的通常是国际市场生产工业品,它源于茅屋工业,但有别于为当地消费者提供产品的传统茅屋工业。[56]该理论在欧洲大陆引起强烈反响,激起历史学家、经济学家、经济史家的热烈讨论,出版了许多关于原工业化的重要研究成果。

英国学者对于工业革命前手工业生产没有系统的理论总结与建树,起初对原工业化概念及相关理论一度持怀疑和否定态度,不过稍晚也接受了原工业化概念,并利用原工业化理论的分析框架开拓了新的研究领域,如沃尔顿出版了《兰开夏社会史1558~1939》、赫德森主编了《地区和工业:考察英国工业革命的一个视角》、罗林森出版了《现代社会的地方起源:格洛斯特郡1500~1800》等。[57]前文已述,农村劳动力向乡村工业转移在13世纪晚期时已经出现,主要是畜牧业,在14、15世纪则重点转移到了呢绒纺织业以及一些其他非农行业。根据原工业定义,一些学者认为,英格兰15世纪以来的呢绒纺织业即属于原工业,不过15世纪的乡村工业与300年后工业革命缔造的近代大工业并不存在必然联系,许多曾经工业化的村落和城镇又恢复了农业生产。故笔者认为,原工业化的本质特征是它同工业革命存在内在联系,创造了向工业资本主义过渡的一定前提,从而为18世纪产业大革命在行业领域方面做了先期准备工作。在此意义上,笔者赞同多数学者的观点:英格兰工业在17世纪进入了所谓“原工业化”时期。

在17世纪,英国各种(手)工业活动获得了新的推动力,个别地区工业早在16世纪晚期就出现了繁荣景象。总的说来,这一时期许多因素对乡村工业生产的发展非常有利:农业周期的长期波动、人口的长期增长、乡村失业人口增加、17世纪和18世纪早期的农业收入危机,以及国内需求特别是国际需求包括殖民地市场(自从17世纪以来对工业品需求迅速增长)的扩张,都促进了乡村工业进一步发展成为原工业地区。保罗·M.霍恩伯格将1000~1950年欧洲农村劳动力转移与城市化进程分成了三大阶段。其中第二阶段“原工业化时代”(Protoindustrial Ages)涵盖了“中世纪晚期”(14、15世纪)和“近代早期”(16、17世纪)两个阶段。霍氏认为,虽然乡村加工业的单个生产单元在“技术和规模上没有出现什么变革”,但是生产总量的增加带来了“社会和经济重组”,许多乡村地区实现经济结构转换,从“食品生产转向加工业”,从而紧密地同城市联系在一起。[58]

在乡村工业向原工业转变过程中,不平等的国际贸易交换体系也占有重要地位。对于英格兰而言,它是欧洲政治上和军事上最强大的国家。1651年、1660年、1662年、1669年、1673年、1696年的“航海条例”以及1652~1654年、1665~1667年和1672~1674年的三次对荷“商业战争”成功地消除了竞争对手威胁,在1663~1669年和1699~1701年出口贸易额增加50%,从殖民地进口商品达到进口总额的31.9%,同期再出口贸易量增加1倍有余,占出口贸易比例由22%增加到30.9%[59],实际上在一定程度上垄断了原工业化时期建立的海外殖民地,残酷地剥夺殖民地和依附地区,将这些地区作为商品市场和原料提供国。海外殖民地和依附地区被强行拖进欧洲经济轨道。殖民地市场的存在缓和、消除了因国内市场波动给经济造成的消极恶果,供给和需求稳步增长,共同造成了一个促进经济积累、起飞的宽松环境,推动农村人口源源不断向乡村非农产业流动,从而使乡村工业达到了一个新的发展高度。这是一个将乡村工业推进到原工业化的重要条件。

原工业化阶段的到来标志着17世纪英格兰农村劳动力转移在行业流动方面开始突破传统工业模式,发展到一个新的历史高度。农村劳动力加快向乡村工业转移步伐,因而经济重心开始向工业倾斜,并创造了向资本主义大生产过渡的前提条件:

1.在原工业化期间,一个数量众多的手工业技术工人群体出现了,他们构成了早期工厂创立者能够招募的劳动后备力量;

2.一个商人工厂主、中间商,有时还有小工匠出现了,他们在原工业化期间积聚资本,转变为工业化的代理人;

3.至于生产组织,“外包制”(putting-out system)使商人资本同生产领域联系起来,从流通领域的优势出发调节商品生产;马克思称,这种在保存旧生产方式的幌子下而孕育、成长的资本主义的“前提”[60],实则正是封建生产方式向资本主义过渡的途径之一;

4.在原工业化期间,一种共生关系在农业部门和密集工业地区之间发展起来;

5.一个地方、地区、国家和国际市场网络在原工业化期间发展起来。[61]

因此,在17世纪和18世纪早期,英格兰乡村工业开始向近代大工业演进,是“近代工业世界孕育于传统农本经济母腹中的即将呱呱坠地的胎儿”,是走向近代大工业的起点。[62]也是在此意义上,我们才称这一时期的乡村工业为“原工业”。

当然并不是所有的原工业都成功地成长为近代工业,英格兰南部许多地区出现了“逆工业化”(de-industrialization),重新转向农业种植业。列宁说过,逻辑上错误的东西,在世界历史上可能是正确的。同样,逻辑上是正确的东西,在历史上也可能是从未发生过的。家内制发达阶段在“逻辑上”更接近近代工厂,但在历史上,家内制发达的南部地区恰恰没有产生大工业,近代大工业兴起于北部的家内制“初级阶段”盛行地区。家内制发达地区像索尔兹伯里(Salisbury)、伍斯特郡(Worcester)以及肯特郡威尔德等地区的传统工业都没有发展成现代工厂工业,相反日渐衰落,最终消失。[63]

肯特郡的呢绒业是14、15世纪建立的,在坎特伯雷、梅德斯通(Maidstone,肯特郡首府)等城镇很是兴旺,在乡村主要分布于威尔德的克兰布鲁克(Cranbrook)、高德赫斯特(Goudhurst)、滕特登(Tenterden)、霍克赫斯特(Hawkhurst)、黑德科恩(Headcorn)等教区,当地还出产呢绒生产所需要的漂白土,狭长的谷地地理优势也易于拦河筑坝以驱动漂洗机。不过,到17世纪早期,情形已经发生了显著改变。大多数威尔德农民的遗产清单都提到“奶房”(milkhouse)与“奶酪和牛油仓库”,普拉基(Pluckey)的呢绒商威廉·休格特(William Hugget)在1614年除了拥有568夸脱羊毛外,还有264磅的奶酪,斯马登(Smarden)的约翰·米尔斯(John Mills)不仅有11夸脱羊毛,也有13夸脱重达100磅的奶酪。[64]可以合理推测,17世纪初期的威尔德地区主要是一个奶制品生产区,或正在向饲养、育肥牛羊方面发展。事实上,此时的威尔德正是伦敦城一个重要的肉制品供应地,为首都提供大量肉、奶等生活必需品。曾经繁荣一时的肯特郡呢绒业已经消失了。

威斯特摩兰郡(Westmorland)同肯特郡命运相同。该郡一半地区是山区和沼泽地,纺织业生产中心是肯德尔(Kendal),在14世纪末即以“绿色粗呢绒”闻名,15世纪扩展到该郡乡村各地,盛极一时。在都铎王朝早期(15世纪晚期),仅在格拉斯米尔(Grasmere)一地就有18架漂洗机,但在伊丽莎白女王统治时期,肯德尔呢绒也神秘地消失了。或许伦敦商人不再对肯达尔绿呢绒感兴趣,也许1570年和1590年的两次瘟疫造成人口大量死亡,不论什么原因,但没有一种解释能够令人完全信服。该郡由于耕地贫瘠,适宜谷物种植的土地很少,不过草地、牧场和沼泽地资源很丰富,所以后来主要发展畜牧业,饲养牛羊。此后直至19世纪,威斯特摩兰郡一直以盛产优质牛油而享有盛誉。

如何看待这一现象?一度发达的呢绒纺织业为什么消失了?

对上述地区“原工业”夭折命运的解读,直接关系到对17世纪英国农村劳动力转移与城市化的评价。一些学者据此认为这正是17世纪“危机”的具体表现之一,危机打击了许多原工业地区,尤其是英国东南、西南地区的乡村工业,致使这些地区农村劳动力转移与城市化进程遭受挫折。就上述地区而言,这的确是不争的历史事实。

不过,倘若我们将上述郡区“乡村工业回归农业”纳入英国整体劳动力转移与城市化范围内加以考察,会发现威尔德等地区虽是“挫折”表现,但同时也是英国其他地区劳动力转移与城市化取得重大成就的前提条件,即伦敦迅速城市化正是有赖于威尔德等地区提供大量农副剩余产品,数量巨大的城市居民方能赖以为生,首都才能够成为英国城市化速度最快的城市。否则,一个巨型城市的出现是难以想象的。正因为伦敦城市化造就了一个庞大的农副产品需求市场,带来农产品价格上涨,经营农业有利可图,所以上述这些原工业地区才回归农业,而后通过为首都居民供给衣、食等生活用品就能够获得相当高的经济收益。[65]不只威尔德,伦敦近郊许多郡区乡村工业后来都转入谷物、蔬菜、果品等园林农业,为伦敦城市化顺利、高速发展提供了基本保障。

牛津大学的约翰·帕滕(John Patten)考察了东盎格里亚地区3个城镇:诺里奇、大雅茅斯和伊普斯维奇,发现距首都最近的伊普斯维奇自16世纪末、17世纪以来日渐衰落,斯陶尔河流域(Stour valley)出产的“宽幅呢绒”已经萎缩,纺织业逐渐让位于腹地的谷物和奶制品生产,其港口地位也大不如前,几乎被伦敦“吞噬”了。[66]其命运同上述城镇如出一辙。所以,从整体上讲,某些地区原工业“受挫”与英国劳动力转移与城市化,尤其是与伦敦在17世纪取得巨大进展之间存在密切关联,是同一事物的不同侧面,孤立视之似为不妥,或许称它们“转型”更为合适。正是这些地区完成了由“原工业恢复为农业”的经济结构转型,首都伦敦才实现了巨大飞跃,一举成为欧洲最大城市。据统计,伦敦在17世纪末就达到了575000人,超过巴黎,而巴黎在1801年时人口还不到550000人,其时,伦敦人口则已经达到900000人。[67]如果我们考虑到法国此时总人口是英国的4倍,则更加凸显了伦敦城市化的巨大成果。

此外,原工业化的出现也促成了许多农业地区专业化、商业化。原工业化地区的居民对农牧产品、生产原料等都提出了更大、更高要求,旧有的农业生产格局已经不能满足需要,于是专业化的谷物生产区、畜产品区逐渐形成,农业商业化趋势得到加强。这些专业化的农牧业生产区就是资本主义大农场,在英格兰南部、英格兰中部地区最为显著。而随着资本主义大农场的形成,英国农村发生了深刻的社会变革,一个农业无产者阶层出现了。他们间或有一小块耕地,更多地依靠出卖劳动力为生,并从事各种手工业生产活动。此时,他们的非农生产活动地位已经由“副业”跃居主业,不过却失去了以往那种独立性。据格雷戈里·金估计,1688年工业产值约占国家收入40%以上,这样工业经济地位逐渐上升,赶上乃至超过农业。尽管乡村人口总量大幅度增加,但农业人口并未显著增加,尤其是在1600年之后农业人口增长十分缓慢,因为乡村工业吸收了农村大量闲散劳动力就业,相当一部分人口是在农业之外谋生的。

与此同时,我们必须牢记,工业资本家主演历史的时期尚未到来。不论在资本主义最发达的尼德兰北部还是英格兰,17世纪都是商业资本主义鼎盛时期。流通领域和生产领域在不同水平上发展着,自由贸易在前者占据主导地位,国内市场盛行保护主义,利用关税壁垒排除外国竞争者,两者之间尚缺乏一种利益共识。从殖民地进口的烟草、蔗糖、印花布等商品多数直接再出口到欧洲大陆,国内制造业由此受益很小。1700年2月,国内制造业生产商第一次获得了反对“商业利益至上者”的胜利,促使议会通过立法“禁止进口波斯、印度和中国的丝绸、棉布”,从而首次在损害本国重商主义者利益前提下为工业产品市场开辟道路,这一立法预示着下一世纪工业发展的广阔前景,为劳动力进一步向非农行业转移创造了条件。

三、17世纪英格兰农村劳动力转移的地域流动

17世纪英国乡村人口流动在地理上同以往时期一样,从人口密集区向落后的林区、沼泽和高地转移,更多的农村人口则从乡村向城市尤其是向伦敦流动。据统计,到17世纪中叶时,伦敦居民常住人口四十余万人,每年流动人口数量达几十万人。[68]甚至最偏远落后的居民点,人口流动也很频繁。譬如,沃里克郡和贝德福郡两个村庄的详细统计资料和卷宗表明,十年内人口更替比例达到50%~60%,扣除约20%的死亡率仍达30%~40%。1606~1641年,诺丁汉郡村庄的补助金卷宗研究也表明,超过了37%的原有记录名字消失了,一些新名字代替它们出现在登记簿上,继而它们也消失了。[69]因此,农村人口源源不断地加入了寻求改善生存条件的移民大军,他们首先奔向城镇去寻求出路。对17世纪的英国农村劳动力转移和人口流动,威尔士大学艾伦·戴尔(Alan Dyer)认为,在城市化方面,英格兰获得了巨大发展,1500~1800年出现了一个缓慢却持续的城市化进程。[70]

17世纪的城市化表现出自己的特点:类型多样化。

(一)新型城镇涌现

17世纪英格兰城市化历史上除去以往的商贸城市外,出现了一些新型城镇。一批新生竞争者涌现出来,主要有旅游疗养小城(spa towns)、船厂城镇(dockyard towns)和工业城镇。

旅游疗养小城

自从罗马统治时期起,英国就有药用矿泉,旅游疗养小城便是将医疗和娱乐活动结合的产物。在1600年后这类城市开始崭露头角,引起世人瞩目。16世纪末、17世纪初英国相当多的绅士来这类地区旅游观光,仅仅两代人的时间里就涌现了大大小小十几个旅游疗养小城,其中比较著名的有巴斯(Bath)、埃普索姆·威尔斯(Epsom Wells)、坦布里奇·威尔斯(Tunbridge Wells)、巴克斯顿(Buxton)、斯卡伯勒(Scarborough)等。巴斯小城主要有五个矿泉,16世纪20年代时拥有了比较稳定的旅游客源,1700年时拥有3000定居人口。当然多数疗养小城没有如此众多人口,但在旅游旺季这些小城人口可能会增加一倍。

医学界人士常常为矿泉的治疗功能大肆宣传。1705年,巴斯和坦布里奇·威尔斯的医生彼此相互攻讦,夸耀本地矿泉疗效的同时诋毁对方。17世纪末时较大的疗养中心多数都有开业医生,专门为游客服务。看来,17世纪随着英国医生职业的重要性日渐提高,这些疗养小城成为重要的受惠者。不仅普通贵族,英国王室成员也经常光顾此地,其中巴斯最受青睐。1663年查理二世王后、1687年詹姆士二世王后、1702~1703年安妮女王都曾到过巴斯,坦布里奇·威尔斯在17世纪60年代也曾频频接待皇家造访,其他疗养小城则很少迎来如此显赫贵宾。这些疗养小城的娱乐设施像巴斯有礼堂供跳舞、打牌及举办音乐会等,埃普索姆·威尔斯则相对简单,仅有“一件咖啡屋和一间娱乐室、一间卖糖果的小店”而已,有的如斯卡伯勒还留有传统城镇的特征——市场。[71]总的说来,绝大多数疗养小城娱乐行业等服务性特征日渐发达,逐渐退去传统城镇色彩,形成了一种新型城市社会。

船厂城镇

船厂城镇主要是斯图亚特王朝期的产物。16世纪时,都铎王朝英国皇家主要的造船厂坐落于泰晤士河上的德特福德(Deptford)和伍利奇(Woolwich),但是从17世纪20年代始,大量外省造船厂发展起来,船坞条件更为优越。1640年,位于梅德韦(Medway)河口的查塔姆(Chatham)作为政府首要的造船厂,牢固地确立了自己的地位,拥有干船坞、港口和其他复杂设施;朴茨茅斯(Portsmouth)是另一造船中心,主要是在17世纪50年代克伦威尔战争和90年代英法战争期间发展起来的,其他比较小的船厂城镇有法尔茅斯(Falmouth)、普利茅斯·道克(Plymouth Dock)、希尔内斯(Sheerness)、哈里奇(Harwich)。一般说来,这些船厂城镇的人口很难统计。德特福德在17世纪60年代时大概有常住人口4000~5000人,1600年查塔姆居民有1000人,一个世纪后增长到5000人。

对于船厂城镇的选址和发展,军事因素占有极其重要的地位。自16世纪40年代以来,英国参与的每一次对外战争都促进了船厂城镇的扩展。在17世纪下半叶三次英荷战争及其后1689年的对法战争几乎造成(除德特福德外)所有船厂城镇的飞速发展。例如,查塔姆不仅为大型战舰提供了港湾,而且坐落于梅德韦河与泰晤士河交口处,是防卫伦敦和附近诸郡的无价战略基地。据说,到1686年,查塔姆人口增至原先居民数的3倍。朴茨茅斯既是海峡舰队的避风港,又是防卫外地袭击南海、维护索伦特海峡(the Solent)等脆弱区域的屏障。到1700年时,该港受雇人手超过1000人。[72]除此之外,这些城镇常常开发腹地,从16世纪末时船镇官员就沿梅德韦河逆流而上,采购木材、绳索和军需品,到1700年船坞城镇控制了肯特郡中部大部分地区承包商和供应商的活动。由于内陆腹地纺织工业衰落和农业停滞(至少在1660年以后),这一地区也变成船厂劳动力的一个重要来源地。流入工人数量在1688年后由于战争达到了顶峰。在1704年,仅在肯特船厂受政府雇用的工人数量就已经超过3000人。[73]总之,到1700年时,船厂城镇已经在英格兰迅速崛起,成为农村劳动力迁徙流动的一个重要目的地。

工业城镇

工业城镇是新型城镇中规模最大、增长速度最快的。1700年时,英格兰至少已经有十几个工业城市,大如伯明翰和利兹等城镇居民在7000~8000人,小者像设菲尔德(Shefield)人口则还不到3500人,还有曼彻斯特、蒂弗顿(Tiverton)等城镇扩展非常迅速。一些工业城市可能会追溯至16世纪或更早,但几乎在所有的专业化城市中,工业大幅增长还是斯图亚特王朝时期的现象而不是在都铎王朝时期发生的。1600年以前,伯明翰居民不仅从事金属加工业,还从事农业和鞣革业,但此后,主要家族利用迁到冶铁工厂附近的移民,日益集中于金属制造业和金属贸易。在一代人时间里,伯明翰不仅变成了重要的工业中心,而且成为英格兰中部平原地区(Midland Plain)制造的五金产品的主要销售地。1650年时,曼彻斯特也出现了显著的工业专业化现象,“同王国内许多城市相比毫不逊色,主要生产起绒粗呢、粗斜纹布、麻袋布、混纺织品、帽子、亚麻有色织袋、针绣花边等廉价日用品。因此,不仅有技术工人找到工作,许多儿童也能自食其力”。到1750年时,伯明翰、曼彻斯特和利物浦等都超过了20000人,其增长幅度堪与伦敦前期相比肩。

到18世纪初之际,英国工业城镇的地理分布已经完全形成,工业城镇在北部和英格兰中部地区最为密集。矿产资源对工业城镇的地理选址具有相当影响。这些工业城镇多数在原料产地附近形成,像中部地区的伯明翰、沃尔索尔(Walsall)、温斯伯里(Wednesbury)的金属制造业充分利用当地铁矿、煤炭和木材,而约克郡的纺织城镇依靠白垩和沼泽地区出产的粗质羊毛生产廉价粗布,呢绒商也利用高地溪流漂洗呢绒。

此外,新工业中心不存在老城镇那种昂贵的市政管理费用,也不存在对竞争和劳动力供给的垄断,其开放性吸引了源源不断的乡村移民。因此,就劳动力成本而言,新兴工业城镇比老城镇拥有更大的竞争优势,这种开放性和灵活性大概正是新兴工业城镇崛起的重要原因之一,而许多老城镇却放弃了曾经使它们在中世纪早期发达辉煌的这些特性,越来越“敌视外来移民”,有的城镇甚至也“不欢迎体面的、有名望的移民”。像在坎特伯雷、罗切斯特(Rochester)、梅德斯通以及肯特郡其他城镇,外来移民无论在获得“自由”抑或开业方面,需缴纳的费用都在“急剧增加”。[74]正如维多利亚时期自由党人J. T.邦斯(J. T. Bunce)所言,“伯明翰的荣光、力量之源和人口、财富膨胀的缘由,就在于它是一个自由的城镇,既不存在个人也不存在集体的制约因素。”[75]

就疗养小镇而言,移民大部分是上流社会的体面人物,涌入船场和工业城镇的移民则绝大多数是穷劳工,他们受到城镇繁华和就业机会吸引,从很远的地方慕名而来。查塔姆相当多工人来自伦敦,而17世纪晚期伯明翰的移民不仅来自附近的沃里克郡、伍斯特郡和斯塔夫德郡,而且有近1/4移民来自更遥远的格洛斯特郡、牛津郡和莱斯特郡。曼彻斯特17世纪晚期很可能从兰开夏郡、约克郡和坎伯兰山地吸纳了许多移民,还有一些移民来自业已衰落的更小的市镇。这些新型城镇移民比例如此之高,与17世纪晚期其他外省城镇形成鲜明对比,后者移民数量正在减少,而且大部分迁移的距离很短。这既是老城镇更严格地执行移民法造成的结果,也在一定程度上反映了古老外省城镇经济发展迟缓,对周围乡村的吸引力在逐渐消失。

(二)传统城镇中的佼佼者

在17世纪,许多传统的中等城镇处于停滞、衰落甚至下降状态,比较突出的有索尔兹伯里、考文垂、贝弗雷和南安普敦等城镇。而在1640年前市场小镇尚能繁荣发展,但在17世纪行将结束之际,两者已经同病相怜,再度走向衰落。1500年时,索尔兹伯里和考文垂繁庶兴旺一时,此后日渐衰落;英格兰中部地区和南部诸郡没有产生特别发达的地区性大城市,也许是地理位置太接近伦敦的缘故;在威尔士和英格兰接界的边境地区,伍斯特、格洛斯特和什鲁斯伯里都不能完全压倒其他城市脱颖而出。有些城镇在1700年时还不及半个世纪之前的水平。这也是一些学者认为17世纪英国出现危机的重要表征。出现这种情形的原因或者是由于传统制造业的衰落,或者是由于国内、国际贸易路线转移,也可能是腹地经济停滞所致。当然,并不是说所有的地方老城市都处在危机阴影笼罩之下,一些古老地方省城对城市化贡献了自己的力量,比较著名的有诺里奇、布里斯托尔、埃克塞特、约克和纽卡斯尔等城市,它们都是传统城镇中的佼佼者。

布里斯托尔和约克从中世纪早期以来就是西部和北部的经济生活和文化中心,诺里奇则是东盎格里亚地区无可置疑的首府,埃克塞特和纽卡斯尔在1500年前就已经奠定了在远西和远北地区的显赫地位。直至1700年时,诺里奇、布里斯托尔、纽卡斯尔、埃克塞特和约克这五个城市依然是英格兰最富庶繁华的省城,人口各在12000~30000人之间,其中诺里奇约有30000人,布里斯托尔约有20000人,纽卡斯尔、埃克塞特和约克分别有16000人、14000人、12000人。[76]这些城市长期兴旺的原因很多,譬如它们全部位于交通枢纽要路,尤其是借助内河水运通往广阔内陆腹地;商业范围广阔、交易种类繁多,不易受到地方需求波动影响;此外,这些城镇还都是重要的地方宗教和政治中心,等等;当然它们也同小城镇一样没有完全脱离乡村生活,这是工业革命以前所有城市的共性。

但是,它们之所以获得大量农村移民的青睐是以下三个关键因素:长途和海外贸易、地区工业专业化以及地方最大社会活动中心。例如,约克商人通过赫尔和雅茅斯从事商业贸易,出口铅和布匹,进口谷物、亚麻、铁、酒和油;而纽卡斯尔被誉为英国“北方的眼睛”,以煤炭交易为中心,同时也从事食盐和玻璃贸易,供应伦敦和欧洲北部日益增长的煤炭需求,年出产量从16世纪60年代的35000吨增加到1660年的500000吨,超过了欧洲其他煤田产量总和,城镇人口则增长了四倍,从16世纪早期的4000人增长到17世纪90年代的16000人。[77]埃克塞特是西部同法国贸易往来的商业中心,出口西南诸郡呢绒换取法国的帆布、亚麻、酒以及从面粉到扑克牌各种商品。布里斯托尔则垄断了同欧洲南部的各种贸易,成为西南诸郡和威尔士提供原料和消费品的地区中心,逐渐取代了布里斯托尔内河水路上迈恩黑德(Minehead)、巴恩斯特布(Barnstaple)和比迪弗德(Bideford)这些小港口的贸易。[78]正是通过进口原料和消费品、出口地方产品的长途贸易,地方省城经济保持了旺盛活力,能够为源源不断到来的乡村移民提供就业机会,逐渐获得了跨地区影响,调节着地区经济的生产和生活节奏。

这些省城的海外贸易状况与其工业密切相关。所有地方首府在中世纪晚期时都是著名的呢绒生产中心,在16世纪早期时均衰落了。哈利法克斯、利兹和韦克菲尔德的竞争削弱了约克纺织工业,布里斯托尔和诺里奇也同样如此,但它们都迅速调整产业结构和贸易方向,像埃克塞特针对德文郡其他地区纺织业发展势头,主攻纺织业成品工序:漂洗和染色,布里斯托尔也从事染色并将威尔特郡、萨默塞特郡相邻地区生产的纺织品加工成衣,以及生产肥皂、精炼蔗糖;诺里奇的工业重要性是所有省城城市中最为显著的,尽管经常发生周期性的危机,但诺里奇仍旧是一重要呢绒生产中心。诺里奇的工业首先由于荷兰和瓦龙(Walloon)难民引入的新品种纺织品复苏了,在1580~1620年间繁荣一时。1660年后,国内市场对诺里奇当地生产的著名“呢绒”(stuffs)国内需求日大,纺织工业得以更大规模扩展。相形之下,许多其他老城镇没有抵挡住乡村纺织业的竞争。

诺里奇城市纺织工业之所以能够持续存在发展,其重要原因之一是,诺里奇城市管理阶层和精英人士较为开明,城市当局实行开放的移民政策,并在17世纪晚期放宽了对行业的限制,行业结构具有相当的开放性;因此,得益于大量农村居民的到来,其中也包括许多外国技术移民。直至17世纪末叶,诺里奇纺织业在国内外贸易的波动中稳如磐石,依然是英格兰重要工业城市之一,在多数外省城镇衰落的背景下脱颖而出,获得“小伦敦”之美誉。

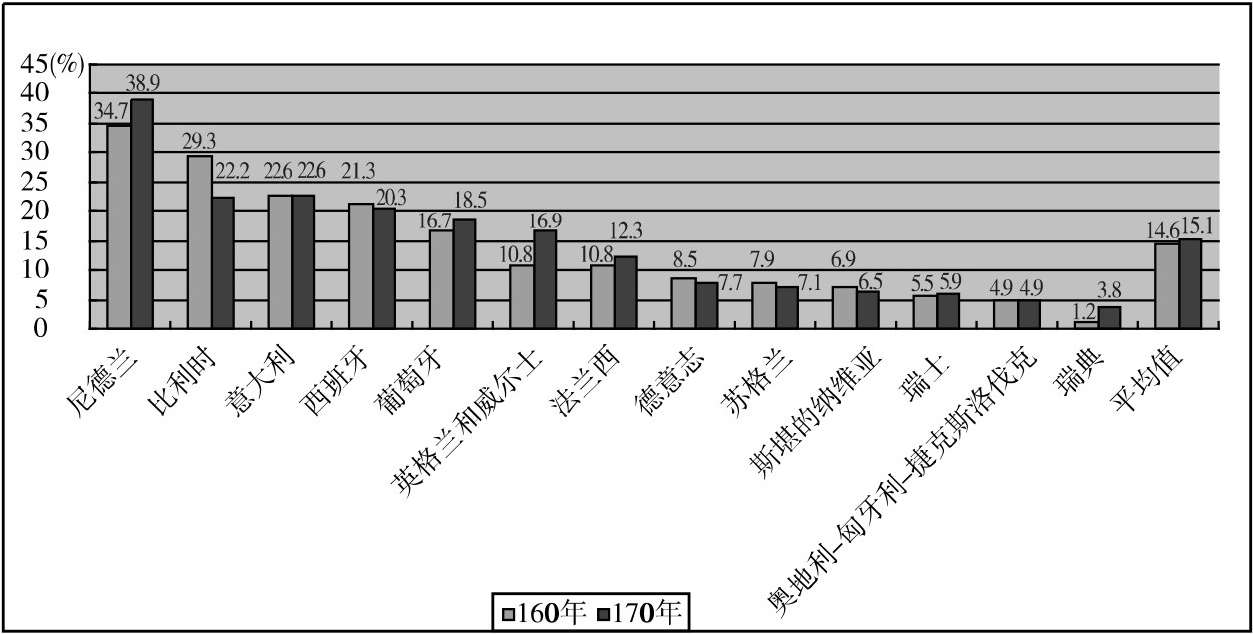

从17世纪中叶开始,英格兰农村劳动力向城市迁移规模变大,城市化水平超过西欧,在欧洲脱颖而出。17世纪英国城市化取得了显著成就,10000人以上的城市人口比例从世纪初的6.1%增加到1700年的13.4%,到1750年时人口在万人以上的城市由三四个增加到14个;[79]而欧洲其他地区城市化速度则明显缓慢下来,城市化水平最高的西欧和北欧(含英格兰)从8.1%增长到13.0%,也比英格兰低2.4%;倘若不包括英格兰则城市化水平还要低一些。同期整个欧洲(含英格兰)城市人口比例仅从8.0%增加到9.5%,提高1.5个百分点。[80]显而易见,17世纪是英国与欧洲城市化水平和地位显著提高的时期。详细情形可见图6-2。[81]

图6-2 1600~1700年时欧洲主要国家城市人口比例

由图6-2可知,到1700年时,欧洲许多国家,像比利时、意大利和西班牙、德意志、苏格兰、斯堪的纳维亚半岛等国的城市化进程出现衰退或停滞,其中比利时衰退最为明显,跌幅达7.1个百分点,由第2位跌落到第3位,而意大利则出现零增长现象,可见“17世纪危机”对上述国家的经济发展和城市化产生了明显的消极影响。英国是为数不多的“成功克服”危机的国家之一,城市化保持了稳定增长,而且是城市化水平增长幅度最大的国家——6.1%,虽然依然排名第6位,不过第一次超过了欧洲城市化15.1%的平均水平,达到16.9%。据统计到1700年,英国城市人口约为17.0%和乡村非农人口约占28.0%,两者合计约占总人口的一半(45%);到1750年,城市人口和乡村非农人口比例分别上升为21%和33%,合计约占总人口的54%。[82]可见,英国总人口中已经有一半以上的居民摆脱了“依附于土地”和以农为生状态,主要依靠从事各种非农行业生活,乡村工业发展到原工业化阶段,为迎接农村劳动力更大规模转移——工业革命到来打下了坚实的基础。

可以合理推测,农业在国民经济中大概也退出了“主导地位”。山东大学顾銮斋教授的研究成果印证了我们的判断:11~15世纪是西欧国家赋税结构演变的重要阶段,早期政府财政仍以农业税为主体,但自中后期起农业税比重出现下降,以关税为主体的商税地位日渐重要,在15世纪晚期的玫瑰战争期间关税一直是是构成王室收入的主要来源。到17世纪,关税的发展由都铎王朝时期的“鹅行鸭步”速度发展为斯图亚特王朝时期的“扶摇直上”,构成了政府财政收入的大部分。[83]换言之,税收体系中的商业化或农业税的边缘化在某种程度上反映了传统社会的转型,也是农业社会向现代社会转型的表现之一。既如此,我们大概就不能称此时的英国是一个“传统的农业国家”了。

上述数字和分析表明,17世纪末18世纪初的英国已不再是传统意义上的农业国家,已经处于传统农业社会向现代工业社会之间的过渡阶段,可称之为“半工半农”或“半商半农”社会。当然,正如有的农民(peasant)已经摆脱了农业生产(farm)进城务工或经商,可依然没有接受市民文化、没有融入市民社会一样,如果从人文和文化角度而言,则17世纪的英国依然还是一个农业社会[84],而且在18世纪完成工业革命之后甚至到19世纪,农本社会的一些价值观依然占据主流地位,土地贵族依然把持着议会两院多数议员席位和政府主要职位。今天某些完成城市化和工业化的国家也依然充斥着浓浓的“农业社会”特征。

(三)结语

在17世纪中叶之前,英格兰城市化水平一直低于整个欧洲的平均水平,法兰西无论在城镇数量和城镇规模方面都高于英格兰,城镇人口也多于后者。倘若与城市化程度较高的北欧相比,英国与之差距更大。不过,在与欧陆的差距中,我们发现英格兰城镇依然拥有不容忽视的积极因素,即英格兰城镇的现代气息浓于法兰西。从表象上看,法国城市化水平高于英格兰城市,但法国城镇市民在生活必需品方面,像蔬菜等甚至包括酒类更多地依赖于自给自足而不是通过市场获得,法国城市市民更多地兼职从事农业工作,在城里耕种小菜园,在城外也有许多菜地。[85]因此,法国城市有着更浓厚的“农村”色彩,相形之下,英格兰城市则更接近于现代城市。

17世纪中叶之后,英国劳动力转移与城市化步伐加快,到1750年时万人以上城市居民比例约占总人口的17.5%,若人口按5000人以上城市计,则城市人口比例达到21%,远远超过同期的法国(10.3%)以及西欧、北欧绝大多数国家(平均城市化水平为13.8%)。与此同时,英格兰农村劳动力向非农产业转移的行业流动也取得重要成果,工业获得稳步发展,而欧陆国家的工业生产则陷入停滞状态。据统计,到1750年时法国乡村农业人口依然高达68.5%,荷兰为66%,而英国乡村农业人口则为58%,非农人口比例是上述国家中最高的,已经走在欧洲最前列。显而易见,“17世纪”的100余年是英国在农村劳动力转移与城市化历史上缩小差距、扭转劣势和实现超越的一个重要阶段。对于这一点,英国人自己也有明确的认识。经济史家布伦纳说:在危机面前,英国经济能够不同于欧洲邻居之处,不仅在于它有能力保持人口增长,而且还在于它能够保持工业持续增长,英国在近代早期工业发展的独特性就在于其“连续性”,能够为自己的发展提供“自我长存”(self-perpetuating)的动力。[86]

[3]〔法〕费尔南·布罗代尔:《15~18世纪的物质文明、经济和资本主义》第3卷,施康强译,北京,生活·读书·新知三联书店,1996年,第643页。

[4]〔法〕费尔南·布罗代尔:《15~18世纪的物质文明、经济和资本主义》第3卷,施康强译,北京,生活·读书·新知三联书店,1996年,第646页。

[5]王乃耀:《16世纪英国农业革命》,《史学月刊》1990年第2期,第87页。

[6]杨杰:《从下往上看——英国农业革命》,北京,中国社会科学出版社,2009年,第113、143页。

[9]〔美〕罗伯特·金·默顿:《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》,范岱年译,北京,商务印书馆,2000年,第267页。

[12]吴于廑:《历史上农耕世界对工业世界的孕育》,见《吴于廑文选》,武汉,武汉大学出版社,2007年,第127、148页。

[13]侯建新:《社会转型期的西欧与中国》(第二版),北京,高等教育出版社,2005年,第253页。

[19]K. D. M.斯内尔:《贫民编年史——1660~1900年的英格兰农业和社会变化》,剑桥大学出版社,1987年,第166页。

[21]〔法〕保尔·芒图:《十八世纪产业革命——英国近代大工业初期的概况》,杨人楩、陈希秦等译,北京,商务印书馆,1997年,第140~142页。

[22]《马克思恩格斯选集》第2卷,北京,人民出版社,2006年,第260~261页。

[23]〔美〕罗伯特·布伦纳:《前工业时期欧洲农村的阶级结构和经济发展》,《世界历史译丛》1980年第5期,第3页。

[24]Jan de Vries, 1984:European Urbanization, 1500-1800, Harvard University Press,p.64.

[25]谷延方:《重评圈地运动与英国城市化》,《天津师范大学学报(社科版)》2008年第4期。

[26]D. C. Coleman, 1977:The Economy of England 1450-1750, Oxford University Press, pp.111-112.

[27]Joan Thirsk,1984:The Rural Economy of England Collected Essays, The Hambledon Press, p.195, 200.

[32]D. C. Coleman, 1977:The Economy of England 1450-1750, Oxford University Press, p.120.

[33]Andrew Browning,1953:English Historical Documents,1660-1714, Eyre&Spottiswoode, p.273.

[34]Joan Thirsk,1984:The Rural Economy of England Collected Essays, The Hambledon Press, p.213

[35]Andrew Browning, 1953:English Historical Documents, 1660-1714, Eyre&Spottiswoode, p.520-522.

[36]Joan Thirsk,1984:The Rural Economy of England Collected Essays, The Hambledon Press, pp.184-185.

[37]Joan Thirsk,1984:The Rural Economy of England Collected Essays, The Hambledon Press, pp.213-214.

[38]王亚南主编:《资产阶级古典政治经济学选辑》,北京,商务印书馆,1979年,第86页。

[40]〔英〕查尔斯·达维南特:《论英国的公共收入与贸易》,朱泱、胡企林译,北京,商务印书馆,1995年,第156页。

[41]转引自〔法〕费尔南·布罗代尔:《资本主义论丛》,顾良、张慧君译,北京,中央编译出版社,1997年,第17、18页。

[42]G. R. Elton,1991:Englandunder the Tudors,New York:Routledge, p.238.

[47]Joan Thirsk,1984:The Rural Economy of England Collected Essays, The Hambledon Press, p.210.

[49]〔美〕罗伯特·金·默顿:《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》,范岱年译,北京,商务印书馆,2000年,第187页。

[52]〔美〕罗伯特·金·默顿:《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》,范岱年译,北京,商务印书馆,2000年,第189页。

[55]转引自〔美〕塞缪尔·亨廷顿等:《现代化——理论与历史经验的再探讨》,罗荣渠主编,上海,上海译文出版社,1998年,第178页。

[57]王加丰、张卫良:《西欧原工业化的兴起》,北京,中国社会科学出版社,2004年,第149页。

[60]《马克思恩格斯全集》第25卷,北京,人民出版社,1974年版,第374页。

[61]〔德〕彼得·克里德特等:《工业化前的工业化——资本主义起源中的乡村工业》,剑桥大学出版社,1981年,第141~142页。

[62]吴于廑:《15、16世纪东西方历史初学集(续编)》,武汉,武汉大学出版社,1990年,第18、32页。

[68]王觉非:《近代英国史》,南京,南京大学出版社,1997年,第16页。

[69]〔英〕J. D.钱伯斯:《工业革命以前英格兰人口、经济和社会》,牛津大学出版社,1972年,第45页。

[70]〔英〕艾伦·戴尔:《1400~1640年英国城镇兴衰》,剑桥大学出版社,1995年,第50页。

[71]〔英〕彼得·克拉克、保罗·斯莱克:《1500~1700年转折中的英国城镇》,牛津大学出版社,1979年,第33、34、35页。

[79]D. C. Coleman, 1977:The Economy of England 1450-1750, Oxford University Press, p. 97.

[83]顾銮斋:《西欧农业税现代化之旅》,见侯建新主编:《经济—社会史评论》(第二辑),北京,生活·读书·新知三联书店,2006年,第88、96页。