第三章 大国种田角力

钱袋子魔咒

2008 年国际金融危机前一年,最引人注目的公众话题,不是美国房地产业的次贷危机,它的杀伤力,还要再过一阵子才会被广为知晓。当年更多人关注的是自己的钱袋子,因为物价上涨得有点厉害。

当年12 月,国内一家财经媒体的封面文章报道[1] 说:

今年8 月至10 月,全国居民消费价格(CPI)同比增长率分别为6。5%、6。2%、6。5%,8 月和10 月更是连创11 年来的新纪录。

2007 年,食品价格引领的物价上涨,已然让很多人感受到了生活成本的骤然上升,普通三口之家每月多增的开支,一般超过其总收入的10%。事实上,央行城镇储蓄调查显示,物价上涨已经引发居民消费意愿下降。

10 月CPI 数据发布后,国家统计局总经济师姚景源在公开场合表示,CPI 指标的八类商品中“五涨三落”,食品价格上涨占比达88%,因此不能说出现了全面物价上涨,即通货膨胀。

通过食品对钱袋子的影响,农业和现代城市产生了关联。

发生这种关联之前,人类社会则困扰于另一个命题—18 世纪末问世的“马尔萨斯人口论”。

[1] 《通胀考验》,《财经》杂志,2007 年第25 期,总第200 期,2007 年12 月10 日。

当时普遍的乡村和自耕农组成的农业社会,有足够理由让英国牧师托马斯·罗伯特·马尔萨斯(Thomas Robert Malthus)[1] 对未来感到悲观。

在他看来,相对于人口几何级的增长,作为食物的来源,土地的产出只是算数级的,如果不控制人口的繁衍,最终只会是饥荒、战争和疾病。

它最为直观的表现,就是亚欧大陆数千年来的农业社会王朝更迭—一个朝代发展一段时间后,人口增多、土地产出有限,穷困到来,再遇上干旱等极端天气和瘟疫的流行,结果就是改朝换代的动乱。

动乱过后,人口大量减少,新的王朝只须稍加休养生息、轻徭薄赋,社会便能再次稳定发展,人口再次增加,新一轮循环再次启动。

再后来,马尔萨斯只对了一半,因为人类社会开始向工业社会转型了。

话说农业社会人地比例失衡,越来越多的农业人口转而从事手工业生产,从而促进了早期的集镇和手工作坊的发展。公元14—16 世纪,从欧洲的意大利和威尼斯,再到东方的中国明朝,在规模并不算大的城市小手工业作坊里,陆续出现了商品经济萌芽。

紧接着,18 世纪的工业革命来临。殖民扩张与海外贸易让英国商品有了更强烈的需求,在英国的手工作坊里,以珍妮纺纱机发明为开端,替代手工劳动,更为高效的机器率先被发明了出来,在欧洲,小手工作坊生产率先被升级为机器大工业生产。

[1] 托马斯·罗伯特·马尔萨斯(Thomas Robert Malthus,1766 年2 月13 日- 1834 年12月23 日),英国教士、人口学家、经济学家。在其1798 年所著《人口论》中指出:人口按几何级数增长而生活资源只能按算术级数增长,所以不可避免地要导致饥馑、战争和疾病;呼吁采取果断措施,遏制人口出生率。1805 年他成为英国第一位经济学教授,执教于东印度公司学院。他的学生亲切地称呼他为“人口”马尔萨斯。

工业革命让劳动分工得以细化,就业岗位增多,并吸引了更多农村而来的自耕农,自耕农变为产业工人,城市规模变得越来越大。它也是规避“马尔萨斯人口论”的唯一出路—只有农业解决了全社会人口的吃饭问题,其他产业才有可能发展,才能满足人类其他需求和愿望,才能实现居住宽敞、穿着光彩等生活富裕问题。

工业革命对农业有着进一步的影响。随着农地上的人口减少,农业开始具备提高劳动生产率的内生动力—更少的人用机器耕种更多的地。

原本的自耕农人均产出增加,除了自我消费,还有更多结余,并变为商品销往城市,农业从自给自足的自然生产进入商品生产阶段。

人类获取食物方式因此改变—在城市里,摆脱自耕农身份的更多人口通过劳动获得收入,再从中掏出一部分购买食物。

乡村的耕地上,一粒种子开始萌芽,在叶绿素和光能的帮助下,通过光合作用,它将二氧化碳和水合成为富能有机物,随着时间推移,它不断成长、开花和结果,直至最终成熟。除了粮食作物小麦、水稻、玉米等植物蛋白产品,它还被用来喂养动物,生产肉、蛋、奶等动物蛋白产品,经过加工、储存和运输,它们变为各种形式的食品,并出现在城市里的货架上。

食品之所以敏感,在于它强烈的不可替代性。作为一种人类赖以生存的刚性需求,一旦价格高企,势必意味着,人们需要缩减食物之外的开支,以首先填饱肚子。它更有着富人和穷人的区别:

对于较贫穷国家的消费者来说,食品开销迅速增长对他们的伤害比对富裕国家居民更严重,因为贫困国家家庭收入中食品支出所占比重更大。

美国和其他富裕国家(的居民家庭消费支出)中食品支出在总消费支出中约占10%,阿富汗、尼日利亚和孟加拉国这些极端贫困的国家中,食品支出占(居民家庭)总消费支出的比例却大于60%。

假如五年间食品价格上涨30%,其他价格和收入水平不变,富裕国家居民的平均生活水平仅会因此降低3%,而在贫穷国家中降幅则高达21%(注:以前述60% 比例推算,至少会超过18%,作者文中21% 也许指最高降幅),那些已接近最低生存极限的消费者的营养状况将遭受严重影响。

一国中较为贫穷者,在家庭支出中食物的比重更大,基础食品价格上涨对穷人的损害更大。这就是政府对粮食作物价格上涨如此敏感的主要原因—1977 年埃及政府提高面包价格后发生暴乱,墨西哥今年年初因玉米面包价格上涨数倍造成动荡[1]。

钱袋子魔咒随之产生。乡村人口大量进城,由粮食匮乏引发的连锁反应也拉长了,它已不再是饥荒、战争和疾病,而是有着更密集人口,城市社会的稳定。它的破解办法取决于—只有供给充足而稳定,市场需求得以满足,食品价格才会稳定。

此外,人类进城之后,虽说以谷物为代表的植物蛋白在食物消费总比例中下降了,但因生活质量改善,肉、蛋、奶等动物蛋白类需求却在增加—食物供给压力其实增加了。养鸡需要谷物饲料,喂牛也需要,并且消耗量更大,生产一个单位的动物蛋白,往往需要消耗数倍植物蛋白才能得到[2]。

[1] 加里·贝克尔,《食品价格上涨何解》,《财经》杂志,2007 年第25 期,总第200 期,2007 年12 月10 日。

[2] 料肉比,即用粮食加工成的饲料来养殖鸡、猪、牛等动物的转换比,猪的比率是3。5—4 磅谷物换得1 磅活重,牛则要达到6—9 磅,D。 杜洛斯特,W。 贝利,《农业中发生了什么情况》,《美国的农业和农村》,R。D。 罗德菲尔德等编,第20 页,中国农业出版社,1983 年9 月。

农业三次革命

解决食物供给的最终方式,还是乡村农业变革—用拖拉机、收割机、打捆机替代畜力的农业机械革命,农业生产劳动强度大大降低,并带来了生产效率提升和个人产出的增加;接着,种子、化肥、农药等方面的生物化学革命,成倍提高了农作物的产量;再后来,经营方法和财务管理革命也发生了,农民变得更加专业化,并获得了和城市里企业家同等的社会地位。

目前可追溯的农业机械革命,最早发生于19 世纪30 年代的欧洲和北美。

因为农村人口进城,乡村劳动力匮乏,与曾经的手工业作坊所走道路类似,农业耕作也只有使用机器。较早期出现的打捆机,使当时美国小麦收割对劳动力的需求下降了80%[1];稍晚一些的1851 年,牵引着犁铧的蒸汽拖拉机在英国下地耕田,依靠牛、马提供动力的畜力时代逐渐成为历史。

在欧洲,农业机械提高了劳动生产率,更多农业人口也从土地上“解放”出来,加之与北美的粮食贸易兴起,满足更多城市人口的食物需求不再是个问题,更大规模的城市化发生了。19 世纪末,英国城市人口的比例从世纪初的19% 增至68%[2]。

[1] D。 盖尔·约翰逊著,林毅夫、赵耀辉编译,《中国农业调整:问题和前景》,《经济发展中的农业、农村、农民问题》,第103—104 页,商务印书馆,2004 年9 月。

[2] D。 盖尔·约翰逊著,林毅夫、赵耀辉编译,《中国农业调整:问题和前景》,《经济发展中的农业、农村、农民问题》,第103—104 页,商务印书馆,2004 年9 月。

机械革命并不足以大幅增加粮食单产,它还要再过约100 年,第二次农业变革—生物化学革命出现了:

在农业的现代机械革命出现约100 年之后,发生了第二次革命—生物化学革命。

拖拉机等节约劳动力的设备,实际上并没有增加土地单产。除了英国和日本,其他各国在1940 年以前,每公顷粮食产量也没有显著增长,北美没有,欧洲也没有,在发展中国家也没有。

生物革命的第一个成果是杂交玉米的研制成功,这是在20 世纪30年代中期由美国完成的。在此之前,粮食产量对化肥的施用只有很小的反应。然后随着杂交玉米的开发和后来50 年代杂交高粱、60 年代高产水稻和高产小麦的出现,化肥的运用对粮食产量产生了巨大作用。接下来,化学的发展还使得控制害虫和杂草的方法得到了改进。

在粮食产量徘徊了那么多个世纪以后,从1940 年到20 世纪末半个多世纪的时间里,粮食产量增长了150%。在此期间,无论是发展中国家还是发达国家,粮食产量都有所增长,但这种增长首先是出现于发达国家[1]。

生物化学革命推动下的粮食产量成倍增长,才让近半个世纪以来,地球可承载人口数量大幅提升。回看中国上世纪60 年代末之后开始讨论和推行的计划生育政策,它也与当时人口增长过快,粮食产量增长跟不上需求,数以亿计农业人口从事繁重体力劳动,粮食消耗量增加,全国粮食始终勉强维持有关。

[1] D。 盖尔·约翰逊著,林毅夫、赵耀辉编译,《中国农业调整:问题和前景》,《经济发展中的农业、农村、农民问题》,第103—104 页,商务印书馆,2004 年9 月。

在海外,粮食产量大幅增长同时,农业机械变得功能更全、马力更大,比企业更具成本优势的家庭,依靠机器的耕地规模越来越大,生物化学革命带来的产量大幅增加,进一步提高了个人的单位产出,一个农业劳动力能够供养的人数越来越多。

以美国为例,相比1920 年每个农业劳动力仅能供养7 人,1950 年它变成了40 人,1980 年提高到了87 人,到2000 年,它增加至146 人[1]。

生产效率、规模和产量的提升,让农业劳动者收入明显提高,更为有效的经营和财务管理成为迫切需求,上世纪50、60 年代,经营方法和财务管理革命在美国发生:

在20 世纪50 年代到60 年代,美国农业发生了第三次革命,这就是经营管理和财务方法革命。由于这个革命,现在的农民作为生产信用贷款的用户,生产劳务的订约人,工人的雇主及系统的会计和记录的使用者,同其他企业家一样获得了他们的地位[2]。

农业三次革命不断向前进化。除了农业科技变得越来越重要,现代农业的生产经营形式,早已不是多种经营并存的“万国博览”—而是以家庭为单位,自己经营决策、自负盈亏的家庭农场。作为全世界现代农业唯一的主流经营模式,它本身即是市场竞争的结果。

[1] 李典军,“美国农政道路研究”,《美国农业》,唐珂编,第49 页,中国农业出版社,2015 年12 月。

[2] D。 杜洛斯特,W。 贝利,《农业中发生了什么情况》,《美国的农业和农村》,R。D。 罗德菲尔德等编,第20 页,中国农业出版社,1983 年9 月。

农地单位面积产出有限,以亩均净收入500 元计,1 万亩农田也就只有500 万元净收入,家庭农场和公司农场相比,毫无疑问更具备成本优势和灵活性,它的简约和灵活,让它成为最好的组织形式;农产品要走向市场,就需要把家庭农场联合起来,各种“农协”应运而生。

历经上百年发展,以美国家庭农场为例,在数量、经营规模和产出上,都有较大的变化:

1860—1910 年美国家庭农场制度建立时,全美农场从200 万个增至600 万个,1934 年达到了顶峰的678 万个,此后步入数量下降期,至2007 年,更已变为约220 万个,家庭和独占农场则占据了约86。46% 的比例。

早在1934 年,美国农场的平均经营规模就达到了约935 亩,2007年,这一数字变成了约2537 亩。其中更有约8 万个农场的经营规模超过了12000 亩—在美国,8 万个家庭农场就耕种了超过9。6 亿亩的土地,它约等于中国耕地面积的1/2。

农场规模不断扩大,营业额也在不断增加。2002 年普查数据显示,当年美国农场平均出售农产品价值已达94245 美元,以当年1 美元兑换8。2770 人民币汇率折算,约合人民币78 万元。

其中,14。4 万个农场就生产了美国农产品价值的75%,相比于当年47% 的农场销售额超过了100 万美元,到2007 年,这一比率增至59%。

虽然大规模农场(销售额25 万—50 万美元)和超大规模农场只占农场数量的9%,但出产的农产品价值却达到了63%[1]。

[1] 根据美国农业部《农业统计2012》等数据整理,《美国农业》,唐珂编,第46—47 页,中国农业出版社,2015 年12 月。

与之对应,美国农业就业人数占全国总就业人数的比例,也从1860年的59。4% 降至2010 年的1。6%,这年全美约1。4 亿的总就业人口中,只有220。6 万人从事农业[1]。

220。6 万人的农业就业人口,却足以让美国农产品总产量稳居世界前列,其中玉米、大豆、奶类总产量,更连续几十年位居世界第一。2008年,美国小麦、大豆和玉米产量占世界总产量比重分别达到了9。96%、38。18% 和39。02%[2]。

再将美国农业放至更广泛意义,被称之为农工联合企业(Agribusiness)的一整套农业产销体系内考察—虽说直接与土地打交道的就业人口大大减少,但高效率的农业产出,却催生出一条从农产品到食品、从田间延伸到城市,长且全面的农工商产业链,城市里产生了更多与农业相关的就业机会。

它在美国也被称为“从田间到餐桌”一体化。

在1991 年,在包括农业投入物的供应、农产品的收购和加工、批发、零售等整个美国农业产销体系里,它的就业人数即占据了美国劳动力17% 的比例,基于现代农业产业链延伸所产生的城市就业机会可见一斑;美国消费者4860 亿美元的食品花费中,属于农民创造出来的价值只有1010 亿美元,其约79。2% 的价值皆自农业产业链充分延伸的工业和商业而来[3]。

美国国内农产品不仅供应充足且物美价廉。美国成为大豆、玉米、大麦等农产品出口大国并非偶然—劳动生产率越高,农产品价格就越能维持相对稳定,并且更有竞争力。

[1] 据《美国历史统计》、《美国统计摘要》、联合国粮农组织数据库等数据,《美国农业》,唐珂编,第29 页,中国农业出版社,2015 年12 月。

[2] 据FAS,Office of Global Analysis,《美国农业》,唐珂编,第49 页,中国农业出版社,2015 年12 月。

[3] 如上美国农业产销体系数据及资料据上海市农委资料《美国农业概况》。

竞争力则是进入国际市场最重要的通行证,农产品质量好、价格便宜,在国际市场更受欢迎,更不必因国内消费市场有限而休耕,进而保证了农民收入稳定。而随着效率提升、农民数量减少,补贴农民也变得更为轻松。

作为一种巧妙、管用的实惠经济学,于城市物价而言,观测1950—2010 年美国农产品生产价格指数,更呈低位窄幅波动,它与通货膨胀之间几乎不具备对应关系[1],由此也可看出,较高的农业劳动生产率,其实扮演的是整体物价稳定之锚的角色。

农业劳动生产率提高也是国民财富增长的必要条件,早在16 世纪,亚当·斯密(Adam Smith)[2] 写就《国富论》时,即已意识到了此点:

斯密特别认识到了农业进步对国民财富或经济增长的影响。他指出,当99% 的劳动力被用来生产粮食时,就不会有多少剩余可以用于其他形式的消费:“但是随着土地的开垦和改良,当一个家庭的劳动力可以为两个家庭提供食物时,社会中只用一半的劳动力就可以为整个社会提供粮食。这样,另一半劳动力中至少一大部分就可以生产其他东西,或是满足人类其他的需求和愿望”(Smith,1937,p.63)。

[1] 宋国青,《农产品价格与通货膨胀》,《CCER 中国经济观察》,2008 年夏季第14 期,第35—39 页,北京大学中国经济研究中心,2008 年7 月26 日。

[2] 亚当·斯密(Adam Smith,1723 年6 月5 日—1790 年7 月17 日),经济学的主要创立者,出生于苏格兰法夫郡(County Fife)的寇克卡迪(Kirkcaldy),著有《道德情操论》和《国民财富性质和原因的研究》(《国富论》)。

在这段话中,斯密指出了农业生产率的提高和国民财富之前紧密的关系。他认为,农业生产率和国民经济一般的或者总体的生产率之间,并不仅仅是存在相关关系,而且生产率的提高是国民财富增长的必要条件[1]。

中国的农业劳动生产率低,必然导致农产品价格高,农产品价格高,就没有市场竞争力,就进不了国际市场。同时,国内的农产品市场也容易受到国际低价农产品进口的冲击,它不仅影响着农民收入稳定,即便通过托市收储、发放补贴等措施来抵消这种影响,由于农民数量众多,政府财政负担仍难免沉重。

解构18 亿亩耕地

事实上,在劳动生产率差异而引发的国家竞争中,为保护本国农民利益,类似于托市收储的价格支持,再加上发放补贴的农民收入支持,由于其直接且短期效果明显,往往更易被采用,过去数十年中国也莫不如此,但在讨论它的长期效用之前,先来考察一下中国耕地的结构性状况。

2007 年食品价格飞涨之际,当时还看不出来,中国耕地面积总数已接近18。26 亿亩[2] 的历史新低。当年,人口不足4 亿人的美国耕地面积约为24。77 亿亩[3],人均耕地面积超过6 亩,近14 亿人的中国[4] 人均耕地面积却只有约1。3 亩[5],甚至不足世界人均耕地面积的一半。

[1] D。 盖尔·约翰逊著,林毅夫、赵耀辉编译,《农业与国民财富》,《经济发展中的农业、农村、农民问题》,第393—394 页,商务印书馆,2004 年9 月。

[2] 中华人民共和国自然资源部年度统计数据。

[3] 美国农业部经济研究局报告major uses of land in U。S。2007,《美国农业》,唐珂编,第13 页,中国农业出版社,2015 年12 月。

[4] 13。9 亿人,截至2017 年。

[5] 根据中华人民共和国国家统计局人口等数据测算。

2007 年,美国8 万个农场耕种了超过了9。6 亿亩的土地。换言之,中国耕地少于美国,美国只有220 万农民在种地,理论上,中国的18 亿亩耕地,也只需要不到16 万个农场、200 多万农民就可以种完,但这仅仅是假设。

现实中,由于中国农业人口转移尚未完成,它决定了中美两国在农业劳动生产率上的巨大差异。即便是到了2016 年,中国经营耕地规模在10 亩以下的农户数量还有2。29 亿户[1]。

更残酷的是劳均耕地差距。2010 年,美国农业就业人数的比例降至1。6%,这年只有220。6 万人从事农业,它的劳均耕地高达1126 亩,对应的中国数据—2009 年,中国第一产业就业人数高达2。97 亿人[2]。以中国当年约18。30 亿亩[3] 的耕地总数估算,劳均耕地只有约6。16 亩,仅相当于美国1/182 的规模。

由于隐性失业的存在,中国农村的真实就业状况仍有待推敲—留在农村的人口中,以留守儿童和老年农民居多,青壮年农村劳动力,主要通过在城市打工获得收入,农业难言是一个已经现代化、可以纳入就业统计的生产部门,这为更加精确的统计带来了难度。

劳动生产率低,人口数倍于美国,可耕地面积又少于美国—巨大差距背后,中国耕地更具挑战的一面,是它的实际结构,以稳产、高产粮田为标准的优质耕地数量,远在“18 亿亩耕地红线”之下。

2017 年的一次访谈中,就中国现存耕地结构,陈锡文说:

[1] 张桃林,《农业供给侧结构性改革要遵循“稳”的大逻辑,稳住农业“基本盘”》,《人民日报》,2016 年12 月25 日,作者时任中华人民共和国农业部(现农业农村部)副部长。

[2] 国务院发展研究中心农村经济研究部课题组著,《中国特色农业现代化道路研究》,第64 页,中国发展出版社,2012 年10 月。

[3] 中华人民共和国自然资源部2009 年统计数据。

我跟反对“18 亿亩红线”的人有过讨论,我发现他们的经济学理论功底非常深厚,但对农业基本不懂。我们讨论的结果是,我目瞪口呆,他们也目瞪口呆。

比如,他们认为这个“18 亿亩”是拍脑袋拍出来的。我说凭什么这么讲,他们就给我算账,说1 亩地如果产粮800 斤,18 亿亩地产的粮食,全国人民根本吃不了这么多。

我说,你们到底了不了解农业?必须知道,有的地方是一年两季,有的是一年三季,所以每年农作物的播种面积其实是24 亿亩。而24 亿亩里,每年种粮食的面积是16 亿到17 亿亩,最多的时候到过18 多亿亩,现在是17 亿亩以下。还有七八亿亩地干什么的? 要吃菜,要吃油,还要吃水果啊(注:还需要种棉花、药材等)。他们根本不懂播种面积这个概念。

我觉得,这件事无须再讨论。很多人不清楚,现在的18 亿亩耕地是一个什么状况。这里面,水田有4。9 亿亩,水浇地有4。3 亿亩,加起来9。2亿多亩。剩下的那一半大多是山地和丘陵,就是“望天地”,有雨就收,没雨拉倒。在这些土地上生活的农民,他们能养活自己,就是对国家的贡献。

现在的关键是,那9。2 亿亩水田和水浇地生产了全国70% 的粮食和90% 的经济作物,决不能再减少。但也正是这些地,最容易被房地产和工业开发占用,因为都是平整的好地。那些山地和丘陵,因为开发成本高,反而很少有人去占用。

从这个角度讲,形势很严峻。我们的水资源越来越少,水田占了是补不上的,因为没有水源[1]。

[1] 高渊,《陈锡文十六章:我与中国农村50 年》,《解放日报·上观新闻》,2017 年4 月5 日。

比之中国,美国的资源禀赋优越得多,发展农业得天独厚—其本土为北温带和亚热带气候,佛罗里达南端属热带气候,全国大部分地区雨量充沛而且分布比较均匀,平均年降雨量为760 毫米,土地、草原和森林资源拥有量均居世界前列。

相比中国9。2 亿亩水田和水浇地,占总国土面积仅约6。4% 的比例,美国耕地面积约占其总国土面积的20%,而土质肥沃、海拔500 米以下的平原更占其总国土面积的55%[1]。

此情此景之下,再来看看国内粮食的供需状况—2003 年至2015 年,国内粮食连续12 年增产,总产量从4。3 亿吨(8614 亿斤)增至6。2 亿吨(12429 亿斤),尽管12 年来,国内粮食增产了1。9 亿吨(3815 亿斤),但国人的粮食总需求也在增加—2015 年缺口已近2000 万吨[2]。

贸易交锋

国内粮食需求不断增加,未来的供给缺口却也在继续扩大。国务院发展研究中心曾预测称,至2020 年,这一缺口将至4000 万吨—5000 万吨[3]。它离不开粮食进口作为补充,事实也的确如此,参考2014 年以来粮食进口数据,中国粮食进口总体呈上升趋势。

[1] 上述美国数据和情况据上海市农委资料《美国农业概况》。

[2] 2016 年3 月6 日,陈锡文、厉以宁等5 位全国政协委员就“十三五”经济发展问题回答记者提问,陈锡文透露的数据。

[3] 以14。3 亿人口为、人均消费409—414 公斤为标所做预测,即2020 年这一缺口将在4000 万—5000 万吨,详见国务院发展研究中心农村经济研究部课题组著,《中国农产品供求的核心—粮食安全问题》,《中国特色农业现代化道路研究》,第135 页,中国发展出版社,2012 年10 月。另以实际情况来看,这一预测仍偏保守,除了人口总数不止这个数字,另外粮食普遍浪费因素也须考虑。

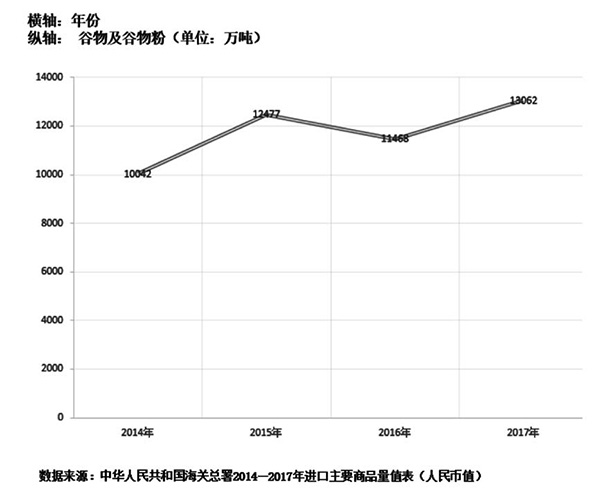

图3-1:2014—2017 年中国谷物及谷物粉总进口量变化

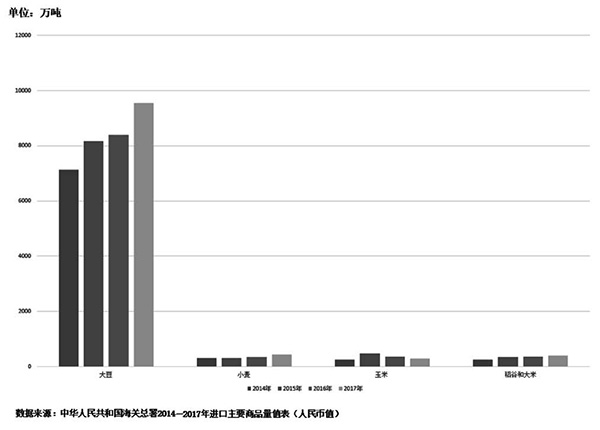

2014 年,中国谷物及谷物粉进口总量达1 亿吨,三年后的2017 年,这一进口量攀升至1。3 亿吨;2015 年,国内粮食缺口只有近2000 万吨,当年进口总量却超1。2 亿吨[1](图3-1),同时它还有对饲料用粮(大豆)更猛烈需求的结构性失衡问题(图3-2)。

图3-2:2014—2017 年中国谷物及谷物粉细分进口量变化[1] 据《2014—2017 年进口主要商品量值表(人民币值)》,中华人民共和国海关总署。

矛盾来了,2015 年粮食进口量超出了正常缺口1 亿吨—市场力量发挥了作用,由于海外粮食劳动生产率高于国内,进口粮价低于国内,结果,国内就有了1 亿吨“卖不出去”的粮食,为了保持相当的粮食自给率,维护种粮农民利益,这部分粮食又以托市收储的方式,积压在国内的粮库里。

效率竞争的市场力量与维持粮食自给率的保护政策交锋发生了。面对海外源源不断价格更低的粮食,除了不得不使用价格支持—高价收储国内生产的粮食,它还需要适量补贴的收入支持,此外,它还包括容易引发国际贸易争端的粮食进口配额关税壁垒。

在农民数量仍占据着国民人口多数,城市里尚无更多就业机会吸纳农村剩余劳动力时,它的确会发挥一定的作用,但随着更多农业人口的转移,以及城市化不断推进,城乡居民收入提高,它的效用又在不断下降。

其中表现最为明显的,便是粮食的托市收储—它不仅需要耗费大量财政资金,粮食收储和库存成本也不容小觑,由于国际粮价倒挂,政府收储粮食若要在市场中脱手,则意味着更大的损失:

近几年,政府在粮食购销中的损失急剧增加。1995 年4 月到1996年3 月,政府花费的成本是197 亿元人民币;1996 年4 月到1997 年3 月,已经达到400 亿元人民币,到了1997—1998 年度则超过了1000 亿元人民币。1997—1998 年的损失超过了城镇消费者1997 年购买粮食的全部支出。根据城镇家计调查数据,城镇消费者的人均粮食支出是238 元人民币,城镇人口为3。7 亿人,因此,1000 亿元人民币的总支出相当于城镇人口人均成本270 元,高于1997 年城镇人均粮食支出[1]。

在中国,粮食储备系统的运作是国家机密。具体操作如此巨大储备的决策过程也是很不透明的。1993 年初,中央政府控制的粮食储备就超过了1。2 亿吨,省、地市政府和农民手中还持有超过了3。5 亿吨的粮食。

假定粮食价格是每吨750 元,那么储备每吨粮食的平均成本至少要100 元。

这个估计所考虑的因素包括:5% 的真实利率水平,粮食储备设施合理的运营成本,粮食储备设施投资应得的合理回报率,在储备中粮食数量和价值损失。

所以,政府每年保有1。2 亿吨粮食付出的代价是120 亿元。这是一笔巨大的开销,比政府1991 年度对农业基本设施投资还多1/2。如果利用国际贸易结清国内多余的粮食供给,那么几乎所有这些成本都可以消除。政府只须持有1000 万到2000 万吨的粮食储备,即可保证充分的粮食安全[2]。

于稳定城市物价和提高农民种粮积极性而言,托市收储的负面效应也日益凸显。北京大学国家发展研究院教授宋国青[3] 对2007 年国内食品价格大幅上涨有过一个分析:

[1] D。 盖尔·约翰逊著,林毅夫、赵耀辉编译,《中国的粮食贸易:若干政策的思考》,《经济发展中的农业、农村、农民问题》,第97—98 页,商务印书馆,2004 年9 月。

[2] D。 盖尔·约翰逊著,林毅夫、赵耀辉编译,《中国是否存在粮食问题》,《经济发展中的农业、农村、农民问题》,第34—35 页,,商务印书馆,2004 年9 月。

[3] 北京大学国家发展研究院教授,兼任高盛高华证券特别顾问。2012 年3 月担任中国人民银行货币政策委员会委员,兼任中国证券市场研究设计中心(联办)研发部总经济师,中国经济50 人论坛专家之一,因长期研究通货膨胀和多次准确预测中国宏观经济走势,被誉为“宏观经济预测第一人”。

过去二十多年,中国经济运行的一个现象是:通货膨胀率高时,食品价格增长率更高,农产品价格比食品价格增长更快;通货膨胀低时,食品价格增长率更低,农产品价格比食品价格增长更慢。

引起农产品相对价格变动的直接因素是农产品相对供求关系发生变化。其中需求相对稳定,农产品价格波动主要由农产品供给波动引起。

国内农产品供给由国内生产、净进口和库存减少三部分构成。其中农产品净进口量很小,波动也不大,可以忽略[1]。存货变动受利率和预期通货膨胀率即预期真实利率影响,波动相当大。

事实上,在过去几年,农产品产量的增值率高于消费的增值率,尤其粮食产量连年增加,而农产品相对价格也持续上升。

这里的原因是,2003 年粮食产量很(较)低时,存货量非常大,也正是存货很多引起了减产。由此产生的供求缺口由挖库存来弥补。在连续几年挖库存以后,库存消费比例大幅度降低,由此引起了价格的上升。

就2007 年的情况来说,尽管当年的一产(农业)增加值较快增长,但是相对于GDP 变化而言,还是要慢得多。当然,这个比例的长期趋势本身就是下降,这里说的比例下降,是比长期趋势下降更快的部分。

关键的情况是,农业相对产量的更快下降不是由生产效率的变化引起的,而是由农村就业者数量的更快下降引起的[2]。

[1] 根据中华人民共和国农业部(现农业农村部)的计算,2007 年农产品贸易逆差40。8亿美元,仅占GDP 的千分之一。因此农产品贸易对国内价格的影响极为有限。其次,2007 年农产品贸易逆差比2006 年增长五倍,其他条件一定时,净进口增加应当导致国内价格下降。因此至少2007 年农产品贸易对农产品价格上升应当起抑制作用,而不是推动作用。宋国青,《农产品价格与通货膨胀》,《CCER 中国经济观察》,2008 年夏季(第14 期),第35—39 页,北京大学中国经济研究中心,2008 年7 月26 日。

[2] 宋国青,《农产品价格与通货膨胀》,《CCER 中国经济观察》,2008 年夏季(第14 期),第35—39 页,北京大学中国经济研究中心,2008 年7 月26 日。

所谓“存货很多引起了减产”,即指国家库存粮食量大,于是减少了托市收储的力度,农民继而选择少种粮食,也就是通过粮食播种面积的减少,最终导致粮食减产,农产品价格波动由此而起;站在农民角度来理解“农村就业者数量的更快下降”,通俗来讲,即农民外出打工数量增加。

每亩水稻一季的产出,按照此前按照国家收购价、亩产产量顶格估算,它最多不过2250 元。再扣除地租、化肥、请人机械化播收等成本,最终亩纯收入只有两三百元,即便再加上500 元/ 亩左右的各类补贴,每亩地净收入仍不足1000 元—2016 年,国内经营耕地规模10 亩以下的农民逾2。29 亿户,它意味着,中国2 亿多的农户,若仅依靠种地,年净收入还不足1 万元。

与美国农民动辄上千亩耕地,普遍机械化作业不同,由于规模太小,中国农业生产的播收,更多依靠人、畜力来完成。

以我曾种植过的冬小麦为例,虽说每年10 月中旬播种,但一个月前就要从犁地开始准备。不仅要没日没夜地照顾牲口,也要拜托老天不要接连下雨,用牛犁地的速度如此之慢,以至于一家人八九亩地反复犁完,一个月就过去了,这也几乎是我家的种地规模极限。

农村满负荷的劳动,不仅贯穿于秋天,一年四季都是如此。冬天清理牛棚,将粪便肥田,春天时则要考虑种植蔬菜,很快就到了夏初,麦子成熟了,全家动员手工割麦,等麦子晒干、麦秸堆成垛,新的秋天就又来了。

从生计考虑,农民进城固然有城市里回报更高就业岗位的吸引,但由于规模有限,即便是有托市收储和补贴,种地仍然不赚钱。如果种地不能实现体面的收入,加之城市更多就业机会的吸引,放弃劳动强度更大的种地,进城从事更轻松的职业在所难免。

话说回来,无论是托市收储,还是价格补贴,再者如美国那样的休耕,虽然形式不一样,但其本质却有着同样的目的,即保护种地农民的利益,进而保护和稳定在工业化进程中处于被动地位的农业生产能力。

从理论到现实

以托市收储与种地补贴为代表的价格和收入支持手段,因其成本巨大且效率有限,它也成为理论界的众矢之的,外加国内粮价远高于国际粮食市场,是否要保持一定程度粮食自给率的国家粮食安全问题,也就成了比“18 亿亩耕地红线”更具争议性的话题。

托市收储与补贴的低效无奈,并不意味着应当主动放弃在粮食自给率上的努力。将它放入全球效率竞争场域,作为一个策略问题讨论—保持粮食自给率与粮食进口并不是非黑即白的关系,而是一个孰轻孰重的动态题设:

“谁来养活中国?”当然是中国人自己。这并不意味着中国在食物生产上将完全自给自足。没有一个国家能够如此,阿根廷不能,澳大利亚不能,美国也不能。如果资源的利用是有效率的,没有一个国家应该或能够完全自给自足[1]。

[1] D。 盖尔·约翰逊著,林毅夫、赵耀辉编译,《中国未来的食物供给:中国会让世界挨饿吗?》,《经济发展中的农业、农村、农民问题》,第53 页,商务印书馆,2004 年9 月。

在一个自由流动的世界粮食市场,依靠市场的力量,它有一个完美的运转链条—海外粮价便宜,进口更具比较优势,更利于平抑国内粮价,随着国内进口增加,国际粮价上升,直至国内外粮价实现均衡,这时候,中国落后的粮食劳动生产率将会开始提升。

从单纯的经济学理论演进考虑,我丝毫不怀疑它的最终结果—在一个更遥远未来将会实现新均衡,但作为一个不确定问题,它更需考量的是不那么完美、相对短期的现实因素。

以2018 年的“芯片禁运”风波为例,倘若它发生在粮食贸易上,所谓“自由流动的世界粮食市场”的理论前提,便已不复存在。但从另一角度来看,关税壁垒的存在,又往往会成为贸易战的导火索,一旦贸易战开打,它又会对城市就业机会产生影响,进一步限制农业人口的继续转移。

待国内外粮价实现均衡之后再提高粮食劳动生产率,在现实中也极有可能遇到障碍,影响它的因素在于中国有限的优质耕地数量—随着更为充分的城市化,如果没有强有力的耕地保护措施,它不可避免地被钢筋水泥或土地投机所替代。皮之不存,毛将焉附?届时面对更多不易机械化耕作的山地和丘陵,再考虑提高粮食劳动生产率也就成了无本之木。

进口也不是无限的。2015 年7 月的一次部分省市深化农村改革内部座谈会上,陈锡文透露说,全世界可正常出口的三大谷物在2。5 亿吨,中国去年生产的是5。7 亿吨,“全世界三大谷物都买回来也不够吃半年[1]”。

[1] 陈锡文在部分省市深化农村改革座谈会上的发言笔录,2015 年7 月。

不同于工业品生产,制约粮食生产的还有它的生长周期,以北方冬小麦为例,从头年秋季播种到次年夏季收获,周期远远超过6 个月;种植粮食也不是播种就算大功告成,它离不开平时的施肥、除草等对地力的养护,倘若将建筑或树林推平复耕,在最初几年,由于没有地力,其产量也会大打折扣。

种粮更不是照本宣科、单纯的技术活,它需要与多变天气、水肥利用等经验打交道,多年之后,当年轻一代农民纷纷进城,富有种地经验的老年农民逝去,农业后继无人,来自于经验的缺乏和掣肘,也将影响着劳动生产率的提高。

以我在村中试验性种菜,却遭遇两次失败为例,一年因为疏于养护、杂草太多、缺乏足够光照而颗粒无收;另一年则是浇水过多,中途又添加了太多进口钾肥,直接导致施肥蔬菜全军覆没。

中国的粮食安全,经济学理论之外,在巨量人口需求面前,它更是一个输不起的社会稳定问题。

而就在不少国人以国际贸易为由对粮食安全不以为意时,美国前总统吉米·卡特(James Earl Carter)曾经的国家安全顾问兹比格涅夫·布热津斯基(Zbigniew Brzezinski)却就中国的能源和粮食说:

中国的能源消耗的增长速度早已大大超过了国内能源生产的增长。

这种增幅的差别还会扩大,如果中国的经济增长继续保持很高速度的话,就更是如此。粮食的情况也是如此。即便中国人口的增幅下降,人口增加的绝对数字仍然很大。

在这种情况下,粮食进口对于国内民生和政治稳定变得更为重要。

粮食依赖进口,将不仅因成本较高而给中国的经济资源造成紧张,而且也会使中国更容易受到外部压力的打击[1]。

效率竞争新作为

从理论到现实—在当今世界,保护农业仍是各国采用的普遍原则,比如近几十年来欧盟、日本与美国的较量。它还有一项极其重要的任务,就是大力发展现代农业,不断提高农业劳动生产率,进而提升本国的农业竞争力。

与现实相关的并非只有市场的力量,即便国内外粮价尚未实现价格均衡,也不能放弃自我效率提升,被动地等待均衡后再做打算。相反,在海外粮价低于国内,利于中国调整的“时间窗口”期,更应主动把握先机,与适度保护并重,积极寻求不断提高农业劳动生产率的新作为。

农业价格支持对于减轻农村人口今后几十年将要面临的调整负担几乎起不到任何作用。正像我在别处曾提出过的那样,今后的三十年中国的农业和农村人口将进行巨大的资源调整,劳动力投入将大幅度减少,资本投资将大幅增加。到2030 年农业的劳动力投入降至经济中全部就业的10% 以下是个十分合理的假设。如果这种情况没有发生,那么农村人口的收入将更加滞后于城镇居民。

把用于价格支持的资源投入于帮助农村人口完成这个巨大的资源调整,会使农村人口得到更多的利益。如果农民要充分分享经济增长的好处,这个调整必须进行。这一类的帮助应该以下列形式进行:

[1] 兹比格纽·布热津斯基著,中国国际问题研究所译,《大棋局》,第213 页,上海人民出版社,1998 年2 月。

提高农村的教育水平,使其在质量和普及率上达到城镇地区的水平;改善农村的基础设施;为农村非农企业提供易得的信贷;放松对从农村向城镇迁移的限制。

如果中国的城镇居民不希望来自农村的大规模迁移,就需要使农村地区有更好的生活和工作条件。更高的产出价格对于增加农村人口的收入来说,并没有显著的长期利益,特别是当农民没有土地所有权的时候。

只有当劳动力进行调整并且农业劳动生产率接近城镇工人时,城乡之间巨大的收入差距才会显著缩小[1]。

换言之,中国粮食劳动生产率的提高,有赖于将价格支持上相对较为低效的财力、精力资源投入到乡村人口的进城转移,并对乡村基础设施追加更多的投资,再加之以围绕保护粮食经营者长期利益为核心,在土地产权制度上的更多探索创新。

作为收入支持政策的补贴,则不应以“撒胡椒面”的方式存在,而是更有针对性,补给那些能够提高劳动生产率,真正种地农民之手—它的难度在于,补贴往往会推动地租上涨,并最终落入土地所有者而非实际经营者的口袋,其应对的办法,将在第五章结合美国、日本地租异同详述。

也只有通过规模化经营,不断提高农业劳动生产率,才能从根子上保证国家粮食安全;只有劳动生产率的不断提高,给财政造成沉重负担的补贴,才可能进一步优化和减少。

[1] D。 盖尔·约翰逊著,林毅夫、赵耀辉编译,《中国的粮食贸易:若干政策的思考》,《经济发展中的农业、农村、农民问题》,第99 页,商务印书馆,2004 年9 月。

以美国为例,1933 年以来,与其家庭农场数量不断减少,规模持续扩大、效率不断提升同时,美国财政维持了相当长时间对农民的补贴,而随着农业劳动生产率的不断提升,美国的补贴则走上了降低和优化之路:

1933 年《农业调整法》通过之后,美国政府即开始通过多种手段对农业进行干预,其中就包括收入支持政策。收入支持政策的实施,对保护中小农场主利益、稳定美国农业经济发展起到了重要作用。

到20 世纪90 年代,联邦政府干预农业的思想发生了变化;1990 年的农业法案,在原来的价格支持和休耕补贴的基础上,增加了农产品计划项目参加者组织生产的自由性,增加了生产者的利润和收入。

1996 年农业政策改革彻底摒弃了已实施60 多年的农业补贴政策体系,旨在7 年后取消政府为农场主提供的价格和收入补贴,把农场主完全推向市场,使政府彻底摆脱越来越沉重的农业补贴负担。

虽说美国1996 年的缩减农业补贴改革,随后因利益集团反对而中断,但通过渐进式的改革,在2014 年的《农业法案》中,原有的直接支付、反周期支付、平均作物收入选择计划等支持政策均被取消,取而代之的是农业收入风险保障计划。

比如农业风险补贴,对法定农作物种植收入较低农户给予一定的补贴—通过设定农业风险承诺,一旦农户实际种植收入低于农业风险承诺,便会获得农业风险补贴,从而防止农产品价格下跌对农户造成损失,为农业生产的平稳发展起到了积极作用[1]。

[1] 唐珂编,《美国农业》,第218—220 页,中国农业出版社,2015 年12 月。

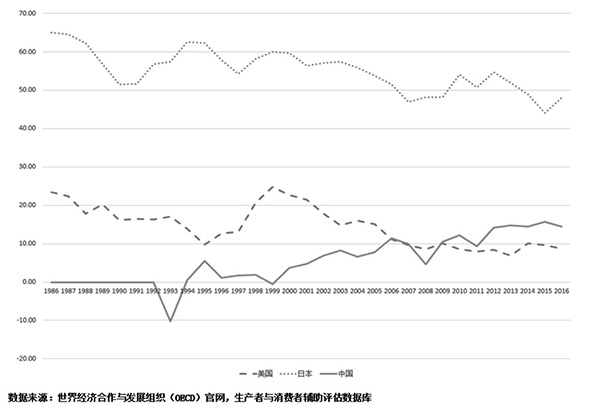

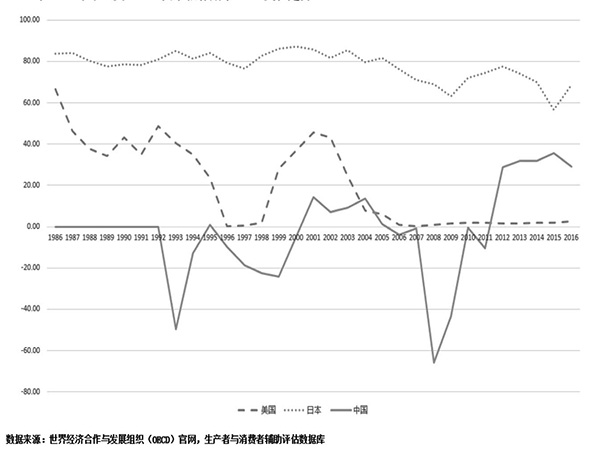

世界经济合作与发展组织(OECD)官网上有一组其成员国补贴率(补贴占农民种地总收入比率)的历史统计数据,相比美国和日本,中国的情况更耐人寻味:

1986 年,美国种地农民的收入中,有23。5% 来自补贴,但到了2016年,它已经降至8。71%;日本则由1986 年的65。07% 降至48。05%;中国的统计则从1993 年开始,我并没有看错—当年它还是负数,即-10。22%,没有补贴的中国农民,还要从种地收入中倒贴一部分出来,还好,到了2016 年,这一数据升至14。51%(图3-3)。

图3-3:1986—2016 年中、美、日三国总补贴率变化趋势

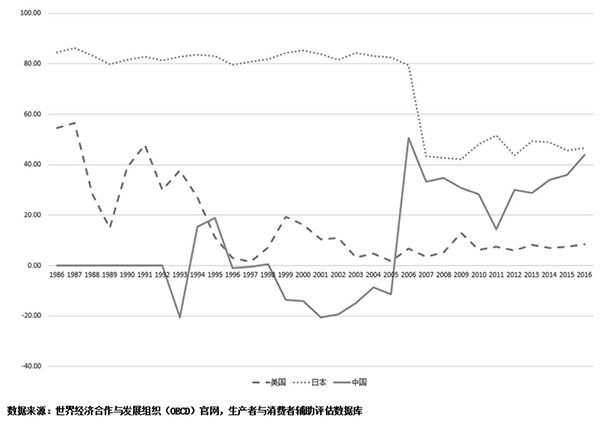

更有趣的是以种植农作物区分的单项补贴率:

以水稻和小麦粮食作物为例,1986 年美国农民种植水稻和小麦的收入中,分别有66。49% 和54。47% 来自补贴,至2016 年,它们分别降至2。47% 和8。44%;1986 年日本农民种植水稻和小麦的收入中,竟分别有83。7% 和84。53% 的比率来自补贴,至2016 年,这一比率也不低,分别达68。52% 和46。57%。

1993 年在中国种植水稻,意味着会倒贴更多,它的补贴率为-49。65%,种植小麦倒贴略少,补贴率为-20。46%;随着国家对粮食生产的重视,至2016 年,中国稻谷和小麦的补贴率分别达到28。98% 和43。83%,但它仍不及上世纪80 年代,生产效率早已遥遥领先的美国水平[1](图3-4、图3-5)。

图3-4:1986—2016 年中、美、日三国小麦补贴率变化趋势

[1] 以上补贴率数据皆来自世界经济合作与发展组织(OECD)官网,生产者与消费者辅助评估数据库(Producer and Consumer Support Estimates)。

图3-5:1986—2016 年中、美、日三国水稻补贴率变化趋势

历史欠账

20 世纪80 年代中国农村改革以来,乡村人口已在不断减少,但耕地却一直未走上规模化之路,更不必说效率的提升,它不单单是市场问题,而是一个尚有历史欠账的未完成改革。

张培刚晚年再论农业与工业化时说:

家庭联产承包责任制改革,在重新确立“家庭”作为农业生产经营基本单位的重要性方面取得了巨大的成功,这对提高农民的劳动积极性和促进改革后农业生产的发展,起了重大的作用。但是,由于这项改革事前缺乏理论准备和配套政策,事中指导不够、操作粗糙,结果在取得了第一阶段农业生产和农民收入快速增长的重大成就之后,随着城市改革的进行,就逐步暴露出了其固有的弱点和问题:

其一是规模经营问题。家庭联产承包责任制的特点本应该是“统分结合的双层经营”,即集体经济组织作为发包者,将集体所有的土地等生产资料使用权分包到户,由农户有偿承包经营,而集体经济组织则为农户提供产前、产中、产后等各环节的协调和服务。

但是,由于实际执行过程中急于求成、自发演进,结果,从1980 年9 月传达中央文件至1982 年底,全国农村就风起云涌,99% 的生产队、96。6% 的农户,以及95。7% 的耕地,实行了“大包干”承包制。原来的高度集中变成了如今的高度分散,土地这一极为稀缺的农业生产要素变成了农民生活的保障手段。土地按人口平均分配到户,每户承包的土地平均不足8 亩,且土地按远近优劣搭配,更使地块零碎,每块土地不足1 亩,土地规模极其狭小。在这种超小规模和超高零碎的土地上实行家庭承包经营,根本谈不上规模经济。

不仅如此,中央文件中对集体经济的强调,在实际操作中被忽视了;在政社分开的过程中,只建“政”不建“社”的现象普遍产生,许多地方原有的集体经济组织及农业技术服务网点和其他服务体系溃散了,集体财产被分掉了,甚至把一些农田水利等基础设施也破坏了,致使许多乡村集体经济变成了“空壳”,连买一包茶叶都要靠摊派,部分社队基层组织涣散,无法行使管理、协调和服务的职能,更谈不上集体对农业的投资。

“统分结合的双层经营”变成了“一分了事”的小农分散经营,只有分,没有统,原有集体经济的规模优势丧失了(泼了洗澡水,也倒掉了小孩)。

第一步改革就这样只完成了一半就停滞了,致使农业未能向专业化、社会化和农工商一体化经营转变,给以后的农业发展留下了严重的后遗症。

其二是土地制度问题。“大包干”的改革将土地按人平分到户后,由于对土地使用权问题未能进行长期的考虑,更缺乏关于土地使用继承权和有偿转让的规范政策,致使农民对土地的利用和经营缺乏长期的观念。随着乡镇企业的兴起和农村劳动力的大量转移,这一土地制度问题更为突出。

在一些非农产业发展迅速和农业劳动力转移较多的地区,曾一度出现了土地抛荒、农业兼营化严重、粗放耕作、“靠天收”等现象,使我国稀缺的土地资源得不到充分有效的利用;从事农业生产的农民也对土地开始采取掠夺式经营,不愿意对改良土地作长期投资,不注意培养和保持土地肥力,致使土地肥力下降,土壤板结,造成土地产出率提高的莫大困难。[1]

2016 年12 月的一天,我到中央财经领导小组办公室拜访时任中财办、中农办副主任的韩俊[2],在向他提及这几年在农村观察到的“无人种田”“商人圈地套利”等情况后,他说,“你的观察是对的,要防止‘非粮化’和‘非农化’[3]。”

也就是在中国耕地数量接近历史新低的2007 年,旨在提高粮食劳动生产率的松江家庭农场改革启动了。

[1] 张培刚,《农业与工业化(中下合卷)》,第212—213 页,华中科技大学出版社,2009 年9 月。

[2] 韩俊,1963 年12 月出生,山东高青人,历任国务院发展研究中心农村经济研究部部长、国务院发展研究中心副主任、中央农村工作领导小组办公室主任,现任中央财经领导小组办公室副主任,农业农村部党组副书记、副部长。

[3] 郭涛涛,《专访韩俊:农业供给侧结构性改革将塑造我国农业发展新格局》,《环球财经》杂志,2017 年1、2 月合刊。

两千多年前的一场粮食战争

翻看历史典籍,作为一种战略物资的粮食,早在春秋战国时期,即已扮演了改写国家历史的角色。其中较为典型的一场粮食战争,见于约公元前684 年,齐桓公姜小白[1] 与“华夏第一相”管仲[2] 的对话[3]。

齐桓公问管仲说,和我们相邻的鲁国和梁国,就好像田边的庄稼、蜜蜂的尾螫、牙外的嘴唇一样,现在我想征服它们,有什么切实可行的办法? [4]

管仲答道,这两个国家的老百姓,以生产丝织品绨为业,您就带头穿这种材质的衣服,并让左右近臣也穿,老百姓也会跟着效仿。您还要下令,我国不准织绨,而要从鲁、梁那儿进口。这样的话,它们国家的老百姓就会放弃种地,转而为我国生产丝织品绨了。[5]齐桓公依计行之,管仲又对鲁、梁两国商人说,贩绨多者有重金[6]。

[1] 齐桓公,姜姓,吕氏,名小白,春秋五霸之首,先秦五霸之一,公元前685 -前643年在位,春秋时齐国第十五位国君。

[2] 管仲(约公元前723 年-公元前645 年),姬姓,管氏,名夷吾,字仲,谥敬,春秋时期法家代表人物,颍上(今安徽颍上)人,中国春秋时期著名的经济学家、哲学家、政治家、军事家,被誉为“法家先驱”“圣人之师”“华夏文明的保护者”“华夏第一相”。

其历史成就在于以齐相身份推行一系列注重农业和经济、反对空谈主义、开创职业技能教育等一系列富国强兵的改革措施,并成功辅佐齐桓公成为春秋五霸之首。

[3] 全文见《管子·轻重戊》。

[4] 桓公曰:“鲁梁之于齐也,千榖也,蜂螫也,齿之有唇也。今吾欲下鲁梁,何行而可?”

《管子·轻重戊》。

[5] 管子对曰:“鲁梁之民俗为绨。公服绨,令左右服之,民从而眼之。公因令齐勿敢为,必仰于鲁梁,则是鲁梁释其农事而作绨矣。”《管子·轻重戊》。

[6] 管子告鲁梁之贾人曰:“子为我致绨千匹,赐子金三百斤;什至而金三千斤。”《管子·轻重戊》。

鲁、梁两国开始起变化—为了高价卖绨赚钱而疏忽了农耕,转而大力发展织绨的轻工业[1]。

13 个月后,齐国的探子从鲁、梁两国带来的消息说,这两个国家贸易兴盛,街头行人摩肩接踵、尘土飞扬,甚至10 步就看不清彼此。[2] 齐桓公的机会来了—在管仲的建议下,他下令齐国改穿帛料衣物,封闭关卡,并断绝了与鲁、梁两国的经济往来[3]。

又过了10 个月,鲁、梁两国陷于饥荒,国家没有足够税赋,转而停止织绨重拾农耕,[4] 但一切为时已晚—粮食生产有周期,外加贸易禁运,鲁、梁两国粮价飞涨,两国十之有六的百姓纷纷投奔齐国[5]。

又三年,鲁梁之君请服。[6]

假如管仲生活在现代社会,我想,在大国种田角力的事情上,他应该还会考虑到机器的因素,因为人类耕田的方式已经发生了变化—拖拉机取代了耕田的牛,它不仅是策略竞争,还多出了机器效率比拼。

2000 多年前,国家各异,耕田动力来源却同是牛,而现在,拖拉机有了马力大小。

[1] 鲁梁之君闻之,则教其民为绨。《管子·轻重戊》。

[2] 十三月,而管子令人之鲁梁,鲁梁郭中之民道路扬尘,十步不相见,绁矫而踵相随,车毂齺,骑连伍而行。《管子·轻重戊》。

[3] 管子对曰:“公宜服帛,率民去绨。闭关,毋与鲁梁通使。”《管子·轻重戊》。

[4] 后十月,管子令人之鲁梁,鲁梁之民饿殍相及,应声之正无以给上。鲁梁之君即令其民去绨修农。《管子·轻重戊》。

[5] 谷不可以三月而得,鲁梁之人籴十百,齐粜十钱。二十四月,鲁梁之民归齐者十分之六。《管子·轻重戊》。

[6] 三年,鲁梁之君请服。《管子·轻重戊》。