伊莎白·柯鲁克

伊莎白住在位于西三环的北京外国语大学。在这栋灰色老旧的家属楼里,她已经生活了62 年。家里的装修很简朴,最显眼的就是每个屋都有的大书柜,里面有琳琅满目的中英文书籍和主人的生活照。墙上挂着周恩来画像和字。

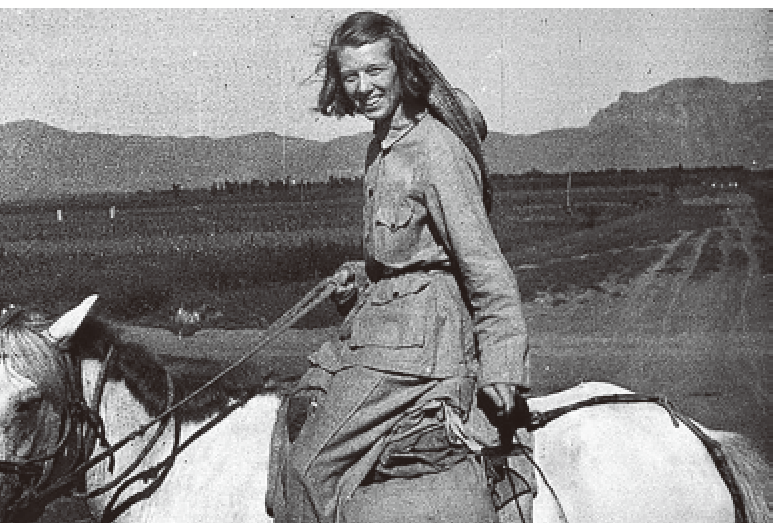

她持有英国、加拿大双重国籍,却在一个世纪中,有90 多年都在中国度过。作为一名人类学家,她深入农村,记录了20 世纪中国社会变迁的细微图景;作为一名英语外教,她与丈夫参与创办了北外,拓荒新中国的英语教育。“我很高兴能在中国度过大半生,如果当年选择留在加拿大,我就无法经历这一切。”她说。

1. 军阀和红军的标语

1915 年,伊莎白出生在成都,父亲饶和美(Homer G. Brown) 和母亲

饶珍芳(Muriel J. Hockey) 都是加拿大人。夫妇二人在民国成立之初来到中国,参与创办华西协和大学,准备通过教育来实践济世理想。这是中国最早的综合性医学大学,也是中国现代高等医学教育的发端之一,是成都乃至中国西部所建立的第一所现代化意义的大学。抗战时期,这里成为保存、延续中国高等教育命脉的圣地之一。这里是我国牙科学的发源地,其文理哲各科在当时的西南地区也是处于顶端的位置。

在她四五岁的时候去了加拿大,1921 年中国共产党建党那年她回到中国。那个时候要坐船,先从上海坐船到重庆以后还要到成都,坐在纤夫拉的船上。从重庆到成都路途要10 天,坐船也是10 天,坐滑竿什么的也是10 天。

回忆6 岁回到成都以后上小学的时候,伊莎白说,那个时候有军阀, 还在混战,成都地区两个军阀对抗,一个把另一个赶出去了,当时她们到外边玩还能捡到子弹壳,就像集邮一样。有一次,她遇见了三位军阀太太,被她们请去家里做客。她清晰地记得那三间卧室几乎一模一样, 墙上都挂着同一位丈夫的肖像。

在成都的时候,为了躲避闷热潮湿的天气,父母在暑期会带着女儿到川西凉爽的山区里游玩。那里有很多少数民族,在那里,她接触到了藏族、羌族等少数民族的村落,内心里渐渐产生了对农村、对人的兴趣。

高中毕业以后伊莎白回到加拿大去上大学,1933 年在加拿大多伦多大学获得文学学士学位。刚上大学的时候还没有什么政治观念,正好是30 年代初德国法西斯纳粹正在崛起,她当时也没怎么看新闻报道,后来偶然在宿舍里看了一份报纸,讲了西班牙内战爆发,她很感兴趣,以后就开始看报了。

西班牙内战爆发于1936 年7 月7 日,由共和国总统曼努埃尔·阿扎

尼亚的共和政府军与人民阵线左翼联盟,对抗以弗朗西斯科·佛朗哥为中心的西班牙国民军和长枪党等右翼集团;反法西斯的人民阵线和共和政府有苏联、墨西哥和美国的援助,而佛朗哥的国民军则有纳粹德国、意大利和葡萄牙的支持。因为西班牙意识形态的冲突和不同集团的代理战争,使西班牙内战被认为是第二次世界大战发生的前奏。

在父母的要求下她硕士读了儿童心理学,1938 年获得心理学硕士学位。硕士毕业后,如果伊莎白选择留在加拿大从事儿童心理工作,那她的人生可能完全是另一个模样。但少年时代在成都的经历让她对人类学更感兴趣,她最终选择毕业后回到战争硝烟四起的中国,在那里做人类学研究。她到了四川阿坝理县的嘉绒藏族村落,跟村民同吃同住,一起跳舞、生活,还向他们学习纺线。她发现村民依然在用最原始的手工纺线, 就特地去成都买了一个纺车带回来教大家用。直到晚年,她还能记得纺线的动作。

后来她来到一个少数民族地区,离汶川不远的一个地区去做社会调查。她到羌族山寨的路上,那个时候要走五天,在路上沿岷江而上,看到一些标语,她一打听是当时红军长征经过那里的时候写的一些标语, 她记得一个是打倒当时的一个军阀。因为她爸爸那个时候在华西协和大学里任教,他们也学中国的文化,认识了一些少数民族,通过他的介绍她住在一个藏民的家里。住到这个村里以后,她感觉特别奇怪,为什么村里的人躲得远远的不到这家来,为什么他们都回避这一家?后来有一个汉人在那里教书,揭了底,她才知道是怎么回事。原来这家有这么一段经历,那家的主人当时经常给当地的政府做一些事,为了讨好当局, 他想骗红军。长征的时候找到红军,说欢迎到我家里来住。红军住进了以后,那家主人就组织了一些人攻击他们,想杀害红军,结果他没预料到,

红军都有准备,没有得逞,反倒他的一些亲戚被红军杀了,后来人们都怨他。这时候她开始对共产党、红军了解到了一些,思想也有一些转变。

2. 二三十年代中国乡村的记录

20 世纪二三十年代,中国的很多有识之士都选择来到农村,希望改变那里贫穷落后的状态。

以梁漱溟、晏阳初等知识分子、实业家为领袖,他们发起了“乡村建设运动”,办教育、办农业合作社,兴修基础设施。

伊莎白在离开藏族村落后,和同伴来到了四川理县的兴隆场(现在叫大兴镇),参加了一个乡村建设项目。这个项目一个是组织合作社, 准备帮村民开办一个盐业合作社, 一个是做田间调查。她和同伴走访了1497 户人家,挨家挨户地做,一组四个人,她是唯一的外国人。住在乡里一年之后她深有体会,一大半的穷苦农民的经济状况非常紧张,日子很不好过,时刻面临着各种危机。

虽然伊莎白对当时农村的现状很不满,但是那个时候她主要是和平主义,不赞成暴力斗争。

盐业合作社项目是希望通过组织村民入股、批发等方式,降低用盐成本。但这一举动触怒了原来的食盐垄断商“三爷”,他也是当地秘密会社(哥老会)的成员,一个鸦片贩子。伊莎白把这个人形容为“evil man(坏人)”。他也假意成立了一个合作社,要求佃户入社,佯称不交钱就可以占股,并宣传内迁的外来人如何不可信。村民们本来就对像伊莎白这样外来的精英心有隔膜,这样一来就更不敢加入了。合作社随之流产。她记录了大量的一手调研资料,后来整理出版了《兴隆场》一书, 这本书被誉为与费孝通先生的《江村经济》齐名的中国人类学著作。她并没有简单地画几个框,然后把人们塞进去,然后称之为“阶层”,而是着力细微地探寻每个人的生活状态。

饶和美夫妇为即将赴农村进行社会调查的伊莎白送行

她记录了一种村民间解决矛盾的活动-“讲理”,就是说,有纠纷的两个人会在镇上的茶馆门口公开辩论,村民们,尤其是德高望重的人一边当围观者,一边充当“仲裁者”。也记录了朴素的驱鬼崇拜、哥老会、吸鸦片、童养媳、种稻米等具体而现实的农村生活。在这里,每个人都有自己的精气神,每个人都想方设法让自己过得更好一点,但整体上,“底层农民处于困境之中,经济状况非常紧张,时刻面临着各种危机,对现状不满。”她说。她在思考造成农村贫困的根源,试图寻找一个真正有效的解决办法。

这时候,她在成都遇到了大卫·柯鲁克,一位英国共产党员。共同的志趣让他们俩很快坠入爱河,也让伊莎白的思考有了归宿。

3. 一个对中国革命产生兴趣的犹太年轻人

大卫·柯鲁克出身于一个英国小生意人家庭,父母都是犹太人。18 岁时,他只身奔赴美国,试图在那个“自由之国”出人头地。

然而,他来得很不是时候。6 个月后,华尔街股票大跌,大萧条席卷全国。他只能在一个最底层的毛皮厂干活,每周挣15 块钱。他目睹了底层工人既没有尊严也没有面包的悲惨生活,便自然开始亲近左翼思想。他勤工俭学进入哥伦比亚大学读书,在那里,他遇到一群共青团员,带他去参加了一次矿场工人的罢工,结果一行人被抓起来遣送回去。随后大卫就加入了共青团。

他还到肯塔基州的煤矿组织工人运动,并在毕业后加入了英国共产党,成为一名真正的共产主义者。在那个时代的西方,共产主义追求的社会平等、反对剥削吸引了很多像他这样对社会不满且充满了理想主义的青年人。他听从共产国际的召唤,奔赴西班牙参加了“国际纵队”, 这是一支由许多国家的工人、农民等为支援西班牙人民反对佛朗哥军队和德、意法西斯武装干涉所组成的志愿军,与佛朗哥领导的法西斯军队作战。

在保卫雅拉玛山谷的战斗中,他腿部中弹受伤。后来,有一首叫《雅拉玛》的歌就是纪念这场战役:“西班牙有个山谷叫雅拉玛,人们都在怀念着它。多少个同志倒在山下,雅拉玛开遍鲜花。”他被送到马德里的一家白求恩所在的医院养伤。其间,他从白求恩那里借到一本斯诺的《西行漫记》,对中国革命开始产生兴趣。

《西行漫记》是美国新闻工作者埃德加·斯诺所作的一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品,真实记录了自1936 年6 月至10 月在中国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻。向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。毛泽东和周恩来等是斯诺笔下最具代表性的人物形象。

1937 年10 月以《红星照耀中国》由戈兰茨公司第一次出版,在世界引起巨大轰动。1938 年2 月在上海出版中译本时,由于当时抗日战争已经开始,考虑到联合统一战线等情况,书名改为《西行漫记》。

中译本出版后,在中国同样产生了巨大的反响,成千上万个中国青年因为读了《西行漫记》,纷纷走上革命道路。

大卫·柯鲁克伤愈后,他加入苏联情报机关,被派遣来到中国上海执行任务。两年后的1940 年,他离开上海,来到大后方成都的华西大学任教。

在这里,他认识了伊莎白,他们一起去农村进行调查,一起讨论社会问题。在大卫的影响下,伊莎白从一个受基督教“福音”思想影响颇深的非暴力主义者,变成了支持革命的共产主义者。当时,柯鲁克对她做的农村调查很有兴趣。由于柯鲁克从《西行漫记》对中共的经历有所了解,便试图影响伊莎白。他组织了几个人去长途跋涉,坐车到雅安, 从雅安往山里走。他们一路走一路争论,当时柯鲁克主张社会进步还需

要暴力、需要革命,伊莎白主张要非暴力、要和平主义。

最终柯鲁克说服了她,他举了一个例子,假想你患了一种重病,急性的病可以开刀,不开刀病就变成慢性病,受苦受难乐意吗?

柯鲁克在上海的时候日军已经占领上海,他找机会拍摄了包括后来轰炸等残酷的战争场景的照片。在上海,他认识了一个叫贝尔登的记者, 经常报道日军侵华的罪行,同时也写了抗日的一些事迹,出了一本书叫《中国震撼世界》。

恰好,贝尔登也和伊莎白等人来到四川,贝尔登告诉伊莎白说,中国有一个了不起的人,贝尔登可能发音不太清楚,后来伊莎白才知道他说的是周恩来。贝尔登跟伊莎白说周恩来这个人很了不起。邀请她到重庆去,然后把她介绍给了周恩来的秘书。

从此,伊莎白的命运就一直和中国共产党以及中国革命连在一起了。

柯鲁克夫妇

1941 年,大卫和伊莎白两人共同探访红军长征路过的大渡河铁索桥, 在湍急的河流旁,大卫向伊莎白提出了订婚的请求。理想、爱情,以及对中国的热爱,将两人的余生紧紧连在了一起。

4. 亲身感受和经历了中国一场关于农民和土地的革命

1941 年的时候柯鲁克已经是中共党员了,两人订婚后不久,德国进犯苏联,日本偷袭珍珠港,第二次世界大战全面爆发。

当时的中国是在抗日,在欧洲战场上,当时说是英国和德国的对抗, 是帝国主义战争。可是到了1941 年进犯苏联的时候,共产国际也发出号召,说共产党应该保卫社会主义阵营,凡是盟国的共产党人都应该回国去参军,帮着打法西斯。

柯鲁克说服了伊莎白的母亲,一起去了英国。两人结婚后,双双参军, 在共产国际的号召下,共同奔赴欧洲反法西斯战场。大卫参加了英国皇家空军,负责收集日本的军事情报,伊莎白则报名驻欧洲的加拿大女子军团。

在参军之前她在一家兵工厂工作,在这家工厂里她也认识了几个英国共产党员,他们开始组织工人改善工作条件,通过工会的组织形式开展斗争。那个时候因为中国在抗日,很多人同情、支持中国人民的抗日战争。

他们当时组织了一个队伍,即是 1938 年6 月14 日在香港宣告成立的“保卫中国同盟”,由宋子文出任会长,宋庆龄担任主席。保盟的目标是在现阶段抗日战争中,鼓励全世界所有爱好和平民主的人士进一步努力以医药、救济物资供应中国。不同的国家有不同的同盟组织,英国

也是一样。那个时候伊莎白开始参与了他们的工作,在英国开展宣传支持中国人民的抗战,对英国公众宣传中国抗战。

保盟有一次请她去给当时的共青团组织去讲《西行漫记》的内容, 她认识了爱泼斯坦。

还有一个叫克莱格的英国共产党员,后来也是英共国际部中国处的处长,伊莎白和柯鲁克经他邀请也参加了这个组织。

在英国,伊莎白依然不忘关心工人的命运。她试图组织工会,并从最简单的、跟工人生活最息息相关的问题入手。比如,她和同事发现工厂机器需要用油来润滑,而油有异味,工厂却不提供肥皂。于是她们去和工厂主谈判,为工人申请肥皂配给。之后,她们又代表工人争取了一间空房来做休息室。

“二战”后,1946-1947 年期间,伊莎白先后在伦敦经济学院、伦敦大学攻读人类学博士课程,大卫也在伦敦继续学业。然而,就在生活逐渐趋于稳定安逸的时候,他们却决定回到依然战火纷飞的中国。

伊莎白回忆说:“当时斯诺的《西行漫记》在西方非常流行,但这本书出版于1937 年,有些情况已经过时,于是,我和丈夫想写一本关于中国农村经济和社会变革的书。”

他们希望报道宣传中共开展的农村土地改革运动。1947 年他们回到中国的目的主要是了解、调查和报道中国农村的运动。

回来的时候他们是带着英共的介绍信来的,先坐船到香港,在香港和中国共产党接上头。然后再一路经人介绍到了上海,再到天津,从大运河进入鲁豫边区,来到了当时晋冀鲁豫边区政府的所在地河北十里店村。时任晋冀鲁豫中央局第一副书记、代理书记的薄一波还把自己的英文秘书李棣华派给两人做翻译。

102 岁的伊莎白·柯鲁克今天依然记得, 1947 年12 月,他们夫妻俩以国际观察员的身份来到河北省武安市石洞乡十里店,观察和采访了中国共产党领导下的土改复查和整党运动的整个过程。他们以“解剖麻雀” 的精神,在十里店住了6 个月,与农民同吃同住,真实地记录下中国新民主主义革命的一个重要阶段,亲身感受和经历了中国一场关于农民和土地的革命。

那时候,中国的局势已经和他们走之前大不相同了,共产党在各地发动土地改革,国共战争中,已经有了胜利的迹象,这让他们很兴奋。他们俩被允许参加党员和群众的各种政治学习和“批评和自我批评会议”。在研究中,伊莎白再次发挥了她人类学家的特长,像在四川时一样,她和丈夫事无巨细地记录了村民的日常生活状态。

伊莎白和丈夫穿起土布军装,住进了十里店的老乡家里。工作队进驻之前他们便深入农民家庭,经常端着饭碗蹲在地上和农民一起吃饭, 促膝谈心,收集了这个村子1937 年至1947 年十年的历史情况和封建土地制度变革情况的材料。工作队进驻之后,他们形影不离工作队,密切观察他们的工作,与他们一同参加大大小小的村民集会。白天,他们详细记录发生的一切;夜晚,开会的人群散去,柯鲁克夫妇的小屋透出灯光, 打字机噼啪作响,常常整理到很晚。

1959 年,柯鲁克夫妇合作撰写的《十里店-中国一个村庄的革命》在英国伦敦出版。20 年后,内容更为翔实的《十里店-中国一个村庄的群众运动》于1979 年在美国纽约问世。这两部不可多得的历史文献, 使西方人有了真实了解中国的土改运动的机会。

土地改革中的中国农民,有犹豫不定的,也有对革命满腔热情的。旧的地主雇佣雇农的土地制度解体了,地主的土地和财产分给了昔日的

佃农们。

一切推倒,重新开始。

她描述贫农喝的粥“稀得可以照出月亮”,他们大都没有牲口,“连一根驴毛也没有”。

她关注妇女的解放,注意到有些男人不允许妻子参加妇女协会举行的各种会议。一些妇女之所以当选,“并不是由于她们的政治活动,而是因为她们具有温良、顺从和勤俭的传统美德”。

他们也记录运动中的教训,比如,有些贫农的“诉苦”会为“那些有意报私仇或者沉迷于了结个人怨恨的人提供了一定的机会”。

在当地村民心目中,伊莎白夫妇“是高级知识分子,但没有一点架子”,村民回忆:“他们见到我们总是问寒问暖,平易近人。每天比我们劳动的时间还长。”他们在晋冀鲁豫边区的十里店村待了8 个月考察土改,那时已经把地分了,但仍然还存在没有土地的农民。中共发现这个问题后认为这里面有问题,先暂停工作,进行调整。调整工作很艰难。慢慢才逐步了解到为什么有些农民没有分到土地,是因为在日伪时期,他们有的人和日本人或者是伪军关系太好,太配合了,没有积极抗日,所以组织者就没给他们分土地。

1947 年底,第二次来到中国,对太行山脚下的十里店村进行田野调查时的伊莎白·柯鲁克

当时伊莎白分析,为什么有些人抗日的时候表现得不好,不够积极, 甚至亲日,很多人也是因为迫不得已,他们有的时候吃不饱还需要借钱, 欠着地主的债,在复杂的战争环境下,被日伪争取成为他们的支持者。

通过观察这些运动和结合自己的一些实践,她对很多社会现实有了更加深刻的认识,受压迫的人为什么会受压迫,会如何反应,该怎么翻身, 怎么组织,怎么帮助他们不再受压迫。

中国共产党的这些工作使她受到很大的启发。40 年代中国农村的工作经验,在当今世界上仍然是有效的,现在世界上很多穷困国家的农民都没有土地。她的一个经验就是,要是不解决经济生存的一些基本现实问题,推行西方的所谓民主是没有什么用的。

根据细致深入的调查,柯鲁克夫妇出版的两本书,成为了研究中国社会革命的经典著作。

从1946 年夏天至1948 年秋天,在中国共产党领导下的各解放区土地改革同时开始,大约一亿农民从地主和富农手中获得了3.7 亿亩土地。

周立波的《暴风骤雨》、丁玲的《太阳照在桑干河上》这两部小说也是反映那个时代最有代表性的文艺作品。

一位名叫威廉·辛顿的美国人也投身于这场被他称为“一生中最想看到,最想投身的伟大时刻”,在参与考察中国的土地改革的18 年后,

他将当年的见闻写成一本叫《翻身》的经典著作……中国千百年来的封建土地剥削制度终于退出了历史舞台。获得了土地的农民,坚定地站在了共产党一边,两年多内有60 万农民参军,6000 万人参加支援中共打击国民党的前线战斗。人民战争的威力,在轰轰烈烈的土地改革中迸发出来。

伊莎白和柯鲁克们都是英共,必须有三个党员才能组成支部,柯鲁克出了一个主意,向中共组织反映,能否借个党员给他们,他们好凑够三个开展组织生活。组织上派了两个党员给他们,李丽华是其中一个, 后来到北外当校长了,还有李焕山。开始是他们两个英共党员想搞英共组织生活,结果借来两个中共党员,组成了一个两个英共和两个中共的四人小支部。

1948 年夏天,柯鲁克夫妇告别了十里店村。本来,他们在研究结束后有机会回到英国或者加拿大。但党的外事部门希望他们能留下来帮助培养外语人才,就这样,他们听从了“组织的安排”,前往石家庄西部一个叫作南海山的村子,那里驻扎着由叶剑英、王炳南直接领导的外事学校,也就是后来的北京外国语大学。这所外事学校几次迁移,几次更名, 终于发展成如今的北京外国语大学。而柯鲁克夫妇则成了新中国英语教学园地的拓荒人。

伊莎白说:“那个时候搞这个社会调查,搜集材料都差不多做了8 个月,当时负责中共外事工作的负责人王炳南同志找我们,让我们教书, 新中国要成立了,需要一些外事工作人员,需要有会外语的。后来我们就留下来参加了一个外事学校,因为那个时候还是战争时代,这个外事学校没有宿舍,也没有校舍教室,老师和学生都分散住在老乡家里,在不同的村落,到了上课时,一般都是在户外的空地上,拿一个老式的立

式麦克风,学生们搬着马扎坐在周围。白天正上着课,经常会有国民党的飞机来扫射,大家就紧急躲到事先挖好的壕沟里。叶剑英那个时候是校长,他觉得这样还是不安全,建议白天都疏散到郊野里,晚上再回来。有一天为了躲避飞机扫射,大家疏散到山沟里,叶剑英来巡视的时候就在山沟里和大家一块儿吃了一顿饭。后来有一天叶剑英通知大家,以后飞机不会来扫射了,当时我们都猜测,他怎么就知道飞机不会来了呢? 后来知道因为那个时候大战役要开始了,要攻济南了。”

5. 他们相信,这些动乱都是建立更加美好社会的一部分

1949 年2 月解放军接管了北京,他们率先来到北京,外事学校开始在南海山,最后搬到了良乡,再往北京走的时候伊莎白怀孕了,肚子大了走路不方便,就搭了一个卡车,先到北京,柯鲁克还在良乡,正好赶上解放军入城。卡车一进城,一下车正赶上大队人马前往前门阅兵。很巧,正好看见马海德了,一块儿到前门楼上,当时检阅的有林彪、聂荣臻等。那次入城检阅了6 个小时,被检阅的还有很多是缴获的物资什么的。

1949 年进北京的时候,6 月30 日毛泽东在中共建党纪念日前夕做了一个讲话,说这是我们万里长征走的第一步。当时伊莎白和柯鲁克都觉得主席怎么这么谦虚,现在几十年过去了,看到建设社会主义确实是个漫长的过程。

外事学校当时迁入了之前的日本兵营,就是现在的北京市委大院。过几个月开国大典的时候,周恩来邀请柯鲁克夫妇和其他国际友人来到天安门,当时没有检阅台,搭了几个木板,还搬了一些藤椅、竹椅什么的。开国大典时,在长安街边临时搭起的木质看台上,她抱着刚出生6 个月

的儿子目睹了新中国的成立。

“真是太了不起了!”她说,“后来的北外校址是周总理给找的地, 也就是现在魏公村的校园。建了一个新校舍、一个办公楼、一个筒子楼, 筒子楼做宿舍楼,有朝南的朝北的,凡是党员住在北向的屋,我们很高兴接受了分配,住朝北的见不到太阳的房间。”

在北外,他们和同事们进行了很多教学实验,用伊莎白的话说,就是鼓励学生们把英语“说出来”。

进京以后柯鲁克负责英语系的工作,系主任是个民主人士,叫作楚大高,后来发动“三反五反”运动时,党员要先下水,柯鲁克下水了, 参加了运动。经过一番自我批评,最后得出结论,柯鲁克是辛辛苦苦的官僚主义。后来外事学校搬到了西苑,在那里开一些党的大会,组织选举什么的,柯鲁克当了英语系的支部委员,后来报到外交部经过审查觉得不是中共党员,是英共,最后就刷下去了。

三年困难时期,伊莎白夫妇主动提出削减工资。组织上考虑了他们的要求后,将工资减半。工资减半后,对于要抚养三个孩子的伊莎白夫妇来讲,可想而知生活的艰难。伊莎白回忆说,当时听说杨树叶有营养, 他们就采集杨树叶回家,蒸了后晾干,然后磨成粉吃。后来辟谣说杨树叶没有什么营养。

“文革”中,北外也发生了严重的动荡。被打成“资产阶级当权派” 的学者、党的官员以及其他人士被押到会场,在大批群众面前接受“批斗”。

伊莎白和丈夫也受到了冲击。柯鲁克先被关在地下室里。刚开始, 家人以为几天或几周就会被放出来。孩子们不停地到不同的政府部门, 寻找父亲被关押的地方,希望给他送一些阅读材料或者他喜欢吃的东西。

由于柯鲁克在“二战”中做过情报工作,所以被诬陷为“国际间谍”,

在秦城监狱关押五年零一百天之久。柯鲁克刚入狱时,伊莎白赶去探望, 给丈夫送去了四卷《毛泽东选集》。她说相信那是一时的错误,一切都会过去的。

伊莎白本人也被不断地揪去审问,后来她也失踪了,被隔离审查三年,全家人被迫分开。不过,她觉得当时“情况没有那么糟”,甚至觉得看管她的人“有时很友好”。

“文革”期间,伊莎白的三个儿子柯鲁、柯马凯和红岗和其他城市的学生一样,在收获季节经常被派到乡下劳动。许多人毕业后被送到农村插队,过着农民一样的生活。那时,乡下的所有人都是“人民公社” 的社员,一起劳动,共享收益。

伊莎白夫妇被关押时,三个儿子分别是18 岁、16 岁、14 岁,统统被安排到工厂接受教育。不过,当时兄弟们继续领父母的工资,他们已经长大了,完全有能力照顾自己。只是他们很着急,不知道父母究竟发生了什么,但是他们并没有让愤怒或担忧吞没,因为他们成长中接受的教育就是相信只要无辜终将得到证明。与此同时,父母的朋友们给了他们必要的关怀和鼓励,官方对父母有问题的人的立场是依然可以通过教育“走上正确的道路”。

很长一段时间,他们想只会是几个月的时间,他们一直倾听各种说法,通过各种渠道了解各种关于最新政治变动的小道消息。他们原以为父母很快能够出来。但等了很久。

后来,在大学校园里被关押了整整三年后,伊莎白恢复了自由。两年后柯鲁克也从监狱放了出来,五年多的大部分时间他是在单独监禁中度过。幸运的是夫妇俩在监禁的时间里从来没有受过身体上的折磨,对他们来说,那确实是一段十分艰难的时刻。

但支持他们的信念就是,他们认为,所有这些动乱都是努力建立更加美好社会的一部分。

柯鲁克出来后,他发现他的许多同事都有同他相似的经历。他认定这样的事实,即领导层一直在认真努力清除这些弊端。

“虽然无辜地坐了五年零一百天监狱,但却依然坚定着自己的理想”。儿子柯鲁说,“父亲被关期间,我认为是一场错误,我们非常关切自己的父母,不过对于我和我的兄弟来说,这也是一段让自己更加独立的日子。”

伊莎白夫妇后来都被证明没有犯过错误,最终还是在周恩来总理的关怀下,他们重获自由,全家得以团聚。1973 年,周恩来总理把一些受冲击的外国专家包括伊莎白全家请到人民大会堂吃饭,代表政府向他们赔礼道歉,说“冤枉你们了,你们都是好人”。当时的翻译是章含之。

“我觉得他很真诚,我很感动。”伊莎白后来回忆起周总理的道歉时说。周总理还给三个孩子每人发了780 美元,让他们出国去读书。伊莎白夫妇也回国探亲。当时许多人猜想蒙冤受屈的柯鲁克夫妇会借出国探亲的机会从此离开中国,但他们回来了,继续一如既往地为中国外语教育事业贡献力量。

夫妇俩继续在那所大学工作了许多年,直到退休,一边教书,一边写有关中国发生的变化。柯鲁克还致力于一本汉英词典的编辑工作,这本字典现在依然在使用。

6. 和十里店乡亲们几十年的情谊

到了66 岁后,伊莎白不再担任教职,但依然为北外做着工作、指导

学生。另外,她继续实地走访基层农村,进行了解和观察。伊莎白夫妇与很多淳朴的农民结下了深厚友谊,几十年通信往来不断。

伊莎白夫妇曾于1959 年和1960 年两次回访十里店,将采访见闻写成《阳邑公社的头几年》一书,于1966 年在英国出版。

1985 年2 月,夫妇俩第三次回访十里店,将当地的缺水情况,向河北省政府和邯郸地区行署反映,使村里有了一眼深水井。这种友谊一直延续到第二代,他们的三个儿子曾代表父母多次回访,向当地小学捐资、赠送图书。

90 年代,她在大兴镇发现很多当地学生上到五年级就辍学了,面对贫困家庭孩子的失学状况,伊莎白深感揪心。1999 年秋,她与好友- 美国东北大学历史系教授柯临清,一起设立“伊柯专项基金”,用于资助大兴镇贫困学生读书,还一直和受助学生通信,直到他们上高中、大学。孩子们经常给远在北京的“奶奶”写信,使伊莎白感到很欣慰。

伊莎白回忆说:“1940 年、1941 年在基层农村做社会调查,那些材料要撰写成书,时间已经过了几十年了,需要补充一些材料,后来就回去了。

回到曾经住过的地方时,当地给予了很大的支持。为了回报地方上的支持,就想到了帮助一些失学的孩子们,主要是小学生。

当地有很多贫困家庭的孩子往往是上到五年级就退学了,有人出主意,设立一个助学基金,资助一些穷困家庭的孩子继续读书。

柯鲁克夫妇在北京外国语大学校门口(1994 年5 月)

我当时对他们提出一个要求,凡是得到助学金的学生,每一个学期一定要写一封信给我。我每次接到他们的信都会回信,后来通信挺多的, 就建立了深厚的感情。最初的目的是想有助学金以后他们就能升中学了,起码完成九年义务教育。他们中有的把初中读完了,经过四年以后,相当一部分人考上了高中,那就接着读,后来有的说高中学习挺不错,想考大专,既然这样, 干脆继续支持他们读。后来有三个上了大专。

我给他们写信的时候,不会让他们感觉到有压力,不强求他们给我写信,他们愿意写就写,不愿意写就不写。有的孩子不愿意接受助学金, 怕别人瞧不起他们。所以这个事情就尽量少宣传。”

柯鲁克于2000 年去世。之后,伊莎白一直注意收集大兴镇农村发展的历史资料,准备写成一部40 万字的书。对现行的新农村政策有很多思考,她说:“农村实现可持续发展,要考虑环境保护问题;但也有一个矛盾, 比如,大兴镇收入的一大部分来源于为一家摩托车厂加工零件的企业。企业排放的污水,污染了环境。镇领导责令企业控制污染排放,企业说, 这样生产成本提高了,我们只有关门!所以,怎样解决这些矛盾,确实面临着困难。”

7. 母亲是个典型的中国式家长

在二儿子柯马凯看来,母亲是一个典型的“中国式家长”。

“学校放学回来拿着记分册,妈妈会盯着看,你考试考得怎么样、分数高不高。而父亲则更喜欢组织家庭活动,周末有活动的时间,我妈说留下来做作业,我爸说我们去爬山。平时我爸还经常让我们听各种音乐, 给我们讲故事。”

柯马凯留在了中国,在北京开了一所主要接收外国学生的国际学校, 哥哥和弟弟则离开了中国,但也会定期回来探望母亲。柯马凯说,他们是属于国际流动人口,姥姥、姥爷从加拿大也来到中国,因为他们的孩

子都生在中国。母亲姐妹三个人,有的在中国,有的在加拿大。他们兄弟三个也是这样,弟弟很早回到英国,在BBC 做事,一做就是25 年。他就留了下来的,为什么有的人留,有的人走,他也搞不太清楚。他知道自己为什么留下来,是因为他觉得中国的生活很有趣。在美国教书时物质条件优越,却觉得没什么事可做,社会没有发展。

8. 拥有加拿大和英国国籍,却把一生献给中国

采访102 岁的伊莎白·柯鲁克老人是一件颇具挑战性的事,因为她不仅回答问题,还常提出问题。“你们都做些什么呢?”“你们的经费从哪里来?”“你们都是志愿者,还是拿工资的?”她缓缓地说着英文, 带着一种学者式的敏锐,表达出对仁爱慈善基金会的浓厚兴趣。

她的二儿子柯马凯也问:“你们是只探望一个老人一次吗?”“每次是相同的志愿者去吗?”“因为如果每次都不一样,老人会confused(困惑)。”柯马凯穿着那个年代的军绿色衬衫,一双黑布鞋,说着一口北京味普通话,如果不看脸,你绝对想象不到他是外国人。

他拿着我们送的《爱让我们更有力量》这本反映中国志愿者奉送爱心粥的书,向母亲解释奉粥:“Mom,this is just like ‘soup kitchen’.”(妈妈,这就像是‘救济厨房’一样。)

2008 年,伊莎白被授予加拿大多伦多大学荣誉博士。拥有加拿大和英国双重国籍,却把一生献给中国的伊莎白在接受采访时说:“中国是我的第一故乡,加拿大是我的第二故乡。”

伊莎白现在每天下午4 点多会到学校小广场上,跟老朋友们一起做操、聊天,她很享受跟大家在一起的时间,这在她看来就是一个“长寿秘诀”了。

不过,她也有不开心的时候,因为她觉得自己已经无法再为社会做贡献了,没法再跟农村发生联系,“I think I'm not involved.(我觉得我不再置身其间了。)”她说。

伊莎白在做操(2017 年)