第十四章 英国工业区的生活和劳工

在早期铁路时代,沿途被装进他们自己的火车里的英国人民,都被“抛回城门口越来越稠密的人群之中。”④这个时代,正如 1851 年的人口调查所表明,是以一半人口为城市人口而告终的——这或许是世界史上任何一个时期在任何一个大国里前所未有的一种情况。诚然,行将成为英格兰最大城镇的那些地方,连同格拉斯哥,在 1821 和 1831 年发展之速,也是空前绝后的。这些地方大抵是纺织中心,其中有一些是从很小很小的一个开端发展起来的;但是设菲尔德和伯明翰也包括在内。(在那十年之中,除乔治四世的布赖顿外,以布莱德福为英国城镇发展百分比最高的一个。)但是自从三十年代后期和四十年代整个人口迅速增加以来,自从铁路除使伦敦有了几乎无限发展的前途外起了强大的影响作用以来,在不列颠拥有居民二万人以上的城镇中人口实际增加数,在 1821 和 1831 年之间曾经是一百一十万,1831 和

1841 年之间一百二十七万,1841 和 1851 年之间不下一百八十万。①腊斯金的“越来越稠密的人群”一词不意在统计上也是正确的。在很多居民不到二万人的既非城市也非城镇的地方,也是人口越来越稠密,空气越来越浓,溪水越来越浊的。

城镇,总起来说,主要是移民寄居之所,正如伦敦向来的情形那样。1851 年,在居住伦敦和其它六十一个英格兰及威尔士城镇的年满二十岁以上的三百三十六万人之中,只有一百三十三万七千人是出生于他们所居住的城镇的。伦敦本身现在居住的本地人比平均城镇还更多一些,工业区所引起的人口移动已有如此之剧烈。1851 年,在年满二十岁以上的一百三十九万五千伦敦人之中,不太少于一半的人(六十四万五千人)是伦敦出生的。利兹、瑙威治和设菲尔德都是以本地人占最大百分比的重要城镇。在利兹的九万五千名成年人之中有五万五千名是本地人,在瑙威治和设菲尔德则差不多整整一半;但是在曼彻斯特、索耳福德、布莱德福和格拉斯哥,本地人所占的比例只不过四分之一有奇,而在利物浦则远不到四分之一。但本地居民占比例最小的大城镇,却是布赖顿,仅仅五分之一略强。②

威廉·法尔在把这些事实陈明詹姆斯·格里姆爵士时写道:“迄今为止, 人口一直从国内的高地或比较有益健康的地方移往城市和海口城镇,在这些地方里很少人家是居住了两代以上的。但是显而易见,今后大城市将不会再像是野营幕宿之地,或外地人施展精力的所在了,而将成为英吉利族大部分

④ 例如他在下院委员会的证词,询问案第 5309 号,并散见各号。

① 参阅本书第 624 页。

② 下院委员会,伯明翰的索耳特和芒茨的作证,询问案第 84 号及以下,第 99 号及以下。1847—1848 年下院委员会的一个小组提议废止英格兰银行条例,但被否决。

人的出生地。”①结论是彰明昭著的。让城镇这样来安排和管理吧,“让最坏的出生地——拥挤不堪的房间或多少人家同住的房屋——从此不再成为英国大部分人口的出生地吧。”

法尔既是一个卫生改革家又是埃德温·查德韦克的一个亲密助手他把城镇说成是野营幕宿之地时,可能是和 1842 年查德韦克的《劳动人口卫生状况报告书》中下述的一句话相呼应的。“在我国的某些城镇里竟如此缺乏市政管理,以致清洁卫生方面之糟,几乎和一个野营的游牧民群或一支无纪律的军队不相上下。”②“监狱,”查德韦克在另一个地方说,“过去是以肮脏和空气不流通著名的;但是霍华德对他在英格兰参观的最坏的监狱(他所说的监狱也是他在欧洲所看到的监狱之中最坏的一个)所作的描述,同阿诺德博士和我自己在爱丁堡和格拉斯哥所视察的每一条小巷子的情形相比,还要略好一些。⋯⋯在利物浦、曼彻斯特或利兹等大多数都市的地下室人口之中,可以看到比霍华德所描述的更肮脏、物质条件更不堪、道德更混乱的情形。”①监狱现在比它们周围的情况还略胜一筹:“在爱丁堡,竟有这样的、出于人道的动机而把生病的穷人送到监狱里去,以便可以得到照顾和医疗。”②这是控诉,这是真正的诉状。但是全国和它的城镇在卫生方面的改善实有被湮没的危险,这种改善尽管难以置信,然而在十八世纪中叶和 1820

—1830 年之间确乎是有过的,所以一个未实行管理或管理不善的城镇会成为有代表性的市民的而不是少数人的安家乐业之所。

铺路、照明、沟渠、警务、市政改良等委员——或者不论他们在当地作何称呼:计有三百人之多——会同未经改革的最好的自治市,在 1835 年以前就已经取得了不可轻视的成绩。① 单单举查德韦克自己所引证的一个例子来说,由于铺路的关系朴次茅斯城曾经在 1769 年得免于“间歇性热症”,

并由于下水道的关系邻近的基耳西教区也曾在 1793 年克服了“疟疾性病症”。②或许没有一个地方是直接为了公共卫生而进行铺路的,但是铺路却使城镇比较合乎卫生了;幸而差不多每一位委员和每一个还说得过去的自治市都多少作了一点铺路工作。但纵使总能有这种好意,肯定是不会的,这项任务对于这样一个机构来说也未免过重,何况在 1842 年查德韦克提出报告

① 腊斯金:《建筑学的七盏明灯》(1847 年),第 359 页。

② 维贝尔:《十九世纪中城市的发达》,第 40、47—59 页。由于铁路的缘故,伦敦在 1841—1851 年比在

1821—1831 年发展得更快。

① 《1851 年的人口调查》(1852—1853 年,第 88 页),“人民的年龄、职业 和出生地,”第 1 卷, 第 183 页及以下。

② 同上书,第 1 卷,第 45 页。法尔承担了人口调查的艰巨工作,他的签名在报告书虽列在第二,我们敢说是由他执笔的。

① 查德韦克:《劳动人口卫生状况报告书》,第 43 页。

② 同上书,第 212 页。

时或者在两年之后恩格斯写作《英国工人阶级状况》时,既没有得国会任何支援,也没有得到它的任何指导。在 1835 年以后接管这项工作的委员和自治市已经把通街大道和一些支路铺修了;但谁想去一一铺修曼彻斯特老城的那些杂乱无章、弯弯曲曲的小路呢?在这些地方,“只要哪里还空下一个角落,他们就在那里盖起房子;哪里还有一个多余的出口,他们就在那里盖起房子来把它堵住。”③在“三排房屋,最下面一排紧靠水边,”④最上面一排却在陡峭的艾尔克河河岸上的这样一个地方,又有谁能真正地铺路呢?在天气干燥的时候,从下面污浊的河里,“臭气泡经常不断地⋯⋯冒上来,散布着臭气,甚至在高出水面四、五十英尺的桥上也使人感到受不了。”“⋯⋯ 河本身每隔几步就被高高的堤堰所隔断,堤堰近旁,淤泥和垃圾积成厚厚的一层并且在腐烂着。”⑤

新城——每一个地方都有一两个,不论是不是叫作这个名称——很快就发展起来了。曼彻斯特的新城一直伸展到“粘土小山上。”“⋯⋯东一排西一排的房屋或一片片迷阵似的街道,像一些小村庄一样,乱七八糟地散布在寸草不生的光秃秃的粘土地上。⋯⋯街道既没有铺砌,也没有污水沟,可是这里却有无数的猪群,有的在小院子或猪圈里关着,有的自由自在地在山坡上蹓跶。”① 这是中古时代的猪猡清道夫。甚至在新城外表还比较漂亮的地区,“许多街道都没有铺砌,也没有排水沟;”② ——“私”街上的那些一块砖那么厚的房子,都是算好在地基的短期租约届满,一切归还地主以前要倒塌下来的。③

曼彻斯特的情形如此,其它每一个新兴的工业城镇和伦敦的所有新边区也都大体如此,只是铺路工作望尘莫及。

街道清洁工作,市政的另一个基本职责,若说有什么不同的话,那就是由于无能、漠不关心和有干碍的产权的缘故而更加被忽视。虽然在 1830 年以前的三、四十年中,大多数城镇在通街大道的清洁工作上,都有了很大的进步,但这只是问题的一部分④。“有一些有碍公益事物的存在,”布莱德福公路调查员在 1844 年简单的向大城镇状况调查委员们这样报告说。“有碍公益事物之一就是在城镇的最热闹地区,也正是在商业中心区,堆满了肉庄、厕所、垃圾箱和便池中⋯⋯倒出来的垃圾和烂肉烂鱼等等。这是私有财

③ 同上书,第 214 页。

④ 韦伯夫妇:《英国地方政府》(第 4 卷),“法定机关”,散见各处。

⑤ 查德韦克,前引书,第 37 页。

① 恩格斯,前引书(1888 年版),第 37 页。(见《马克思恩格斯全集》第 2 卷,人民出版社 1957 年版,

第 335—336 页。——译者)

② 见同上书,第 330 页。——译者

③ 恩格斯,前引书,第 34 页。(见同上书,第 331 页。——译者)

④ 见同上书,第 336 页。——译者

产,所以调查员自知无法予以消除。”①尊称为所谓包芬先生的垃圾堆的事物并不在伦敦“最热闹的地区”。但是一位垃圾承包商在 1842 年解释说,

“新伦敦大学的校址就是一个堆满垃圾的地方〔那是在 1827 年以前〕,海德公园中新盖的那一排大房子的座落所在亦复如此。我想贝耳格雷夫广场也是另一个堆垃圾的地方。”②在 1840 年从格里诺克传来了这样一个故事:“在这条街的一个支路上,”即市场街,“一条狭窄的后街,”“有一座粪堆—

—但是称之为粪堆实不足以喻其大。我说它有一百立方码的垃圾,决没有把它估计错⋯⋯它是一个作大粪生意的人的存货;他是论车出售的。为了投合顾主的所好,他总是保持一个核心。因为粪越陈价钱就越高。”③尽管街道清洁工作取得了进步,但是直到 1830 年,甚至通街大道也还是相当糟的⋯⋯

至于小巷、大杂院、小胡同和死胡同就更非言语所能形容了。在 1842 年, 曼彻斯特的干路是每星期打扫一次,第三等街道每月打扫一次:“但是大杂院、小胡同和最贫穷阶层居住的地方,正应该每天打扫才是,而规定中却只字未提。”④在进步时期中,城镇垃圾是值钱的,人们都欢喜包除“垃圾”; 但是到了 1842 年,在伦敦“除开房子里的垃圾、肥皂制造厂的肥皂滓,和

〔拥有不多几处供应市场的菜圃的〕东城的粪便外,垃圾现在都不够偿付用大车收进搬出的开支了。”⑤所以三十年代后期和四十年代的年轻市政当局已面临渐渐没有人担任清洁工作的局面,但是既没有卫生标准,对政府又不负任何责任,那纵能对粪商和有碍公益事物的业主使用压力,它也就多一事不如少一事了——尽管有 1831—1832 年的霍乱预兆。①

它们在排水沟和沟渠设备方面所以没有作出成绩,还比较情有可原。溪水和河道总是用来供应动力和排出污秽的。在人口稀少的时候,它们能同时完成这两项任务而不致给公众以太大的不便,尤其是在水流湍急和有潮汛的地方。新工业带来了新的污水,并且需要越来越多的堤堰和水闸,正如曼彻斯特的艾尔克河的情形那样。艾尔克河起源于这样一个地区,那里没有任何对城镇行使管理权的负责当局,而这个城镇却为工业利益集团所支配,这个集团在任何场合下都既不懂如何处理污水沟,也没有这种合法权利。从海克雷文的石灰石丘陵地带流出的湍急、“清澈而又凉爽”的“埃尔河在自然状态下,本来会有一股湍激而又有规则的水流,但是却为了工厂动力和一条重

① 见恩格斯,前引书,第 339 页。——译者

② 前引书,第 39 页。(参阅同上书,第 339—340 页。——译者)

③ 韦伯夫妇,前引书,第 316 页及以下。已经有了“显著的进步。”(第 333 页)

④ 《报告书》,第 338 页。

⑤ 《卫生状况报告书》,第 381 页:也引自韦伯,前引书,第 339 页脚注。

① 《卫生状况报告书》,第 47 页。韦伯夫妇(前引书,第 339 页脚注)认为这是“最最讨厌的东西。”布莱德福的情形也可等量齐观:自然任何一个中古或近代早期的城镇莫不如此。“卫生”原是新事物,而脏臭却是由来已久的。

要的水路交通〔埃尔—卡尔德航道〕的缘故,而在好几处地方被水闸隔断。这些水闸从而变成了十二万人口的沟渠的承水槽⋯⋯管理城镇排水设备的负责当局,纵使组织得这样好,具有管理或维持有系统工程的能力,却也不会有管辖或管理自然河口的权力的⋯⋯。”②利兹的负责当局无法限制位于旁边一个溪谷上流的布莱德福当局,不把它们的沟渠排泄到“无论这条小溪或者利兹城下的一条运河的尾闾或流域中。”设菲尔德和哈利法克斯,姑仅举 1844 年调查委员所参观过的地方为例,也有同样的承水水闸,“而这些死水塘发出来的臭气是最容易酿成瘟疫的。”③

至少北部城镇有一个可以振作起来并取得这类权力的管理机关。伦敦有大约三百个管理机关——“倾轧、龃龉、不科学、运转不灵而且所费不赀”

④——计有教区、铺路管理委员会和各式各样的沟渠委员会,有些是相当古

老的,但现在都依照地方上的私法案办事。伦敦城本身的委员——这个自治市的一个真正法定委员会——似乎成绩颇为可观。①赫尔波恩区和芬斯伯里区的委员曾经作出了优异的成绩:它们的三十年代的调查员约翰·娄是一位精明强干的卫生工程师。②名义上负责西头大部分沟渠的威斯特敏斯特区的委员是由一位强有力的、有切身利害的、腐败的主席和一批有产的“守望政治家”“领导的”。萨里那一边的委员们则债台高筑而且完全无能。在 1832 年,沿着低地一带——兰姆贝斯、窝克斯赫尔和骚斯瓦克——“排水的河道和沟渠依然处于自然状态,水面上充满着污秽的东西。”③在霍乱发生之后也没有任何改进。

这些团体的权力所自出的国会条例,正如查德韦克所说,一般“既不认为科学和技术是达成目的的必要条件,也不认为这两者是普遍适用的。”④ 这些条例以及在这些条例背后可称之为阴沟普通法的事物,可以追溯到沟渠只能排除地面上的污水而不能排除固体垃圾的那个时代。在伦敦,把“住房” 和阴沟连接起来,名义上是非法的,虽则污水池的液体物质可以流入阴沟; 但是在 1810 和 1840 年之间,随着伦敦最好的和比较好的房屋都先后安装了厕所,这项禁令也就打破了。但是阴沟可能比承受排水的污水池地势还高, 也可能要越过小山。全城从东到西,污水池星罗棋布。其中,在贫民区,因

② 同上书,第 53 页:也部分地引证于韦伯,前引书,第 344 页。

③ 约翰·达克,清洁承包商。《卫生状况报告书》,附录二,第 379 页。

④ 一个有碍公益的东西去掉了,可能又来一个。任何人可以在任何地方开设屠宰场。参阅杰夫森:《伦敦卫生方面的改进》,第 38 页。

① 《大城镇状况报告书》(“Report on the State of Large Towns”),第 19 页。

② 同上书,第 315、319 页。

③ 杰夫森,前引书,第 13 页;另参阅韦伯夫妇,前引书,特别是第 80—100 页。

④ 关于这一节,参阅韦伯夫妇:《庄园和都市》(Webb,S. and B.,“The Manor and the Borough”),第640—641 页。

为“自来水”还没有普遍安装,所以仍多用抽水机,“如果雨水流过的土壤是几百年的垃圾构成的,”据圣吉尔斯区一位医官在五十年代这样写道,“如果它东有一些污水池而西又有一些污水池的残遗,东有一些漏气的煤气管而西又有一些漏水的阴沟,如果它曾经是埋尸所而有几世纪之久⋯⋯它就决不能产生一点净水”:①这种说法我们完全同意。

在评断当时卫生方面的失败时,应常常记牢伦敦卫生问题,尤其是排水问题所呈现的技术上的困难。直到三十年代后期,对首都阴沟委员的制度并没有任何明白表示的不满。②在四十年代,国会议员和自命的改革家“被技术问题和早期专家们在排水沟的大小形状、阴沟洞、铁篦和配件等各自的价值以及实用流体动力学的奥义等方面彼此矛盾的意见,弄得如入五里雾中。”③卫生科学正如它的名称一样的新颖。在 1842 年,查德韦克说明如何“可以靠了适当的水力装置,把沉重的固体物质从水管中冲泄出去”时,并不是作为不为人所注意的一种老生常谈,而是作为一种新发明来谈的。④ 比较低廉的铁管本身就发明不久;而甚至砌得很严密的砖砌阴沟也会很容易漏水,这原是谁也不能怪的。

三十年代,一位法国游历家在白教堂区注意到:“Partout des mares fétides qui attestent l'absence de toute règle pour l’éco- ulement des eaux”〔臭水塘比比皆是,这足以证明全然没有排水的规划〕。①他们把其中的一个臭水塘叫作惠灵顿沼泽。1838 年,在这样一个臭水塘的附近,瘟疫大肆猖獗。地方济贫法当局向新成立的济贫法监理委员会

②的秘书发出呼吁,查德韦克建议由委员会派出一个阵容坚强的医务委员会

——内中包括阿诺特、凯伊和骚斯伍德·斯密。③ 他们的报告书,特别是骚斯伍德·斯密关于疾病和水源的报告书,并没辜负查德韦克的期望——吸引了成千上万的读者,惊醒了有头脑的人们,并且引起了对卫生问题作有系统的研究。在那一年,关于出生、死亡及其原因以及婚姻登记的 1837 年条例

也开始生效(威廉四世,第 6 和第 7 年,第 86 章和威廉四世,第 7 年,第

22 章),威廉·法尔博士则开始了他在总登记处长达二十五年的服务。④翌年,把伦敦调查推行于全国的那项建议经伦敦教督查理·布洛姆菲耳德不屈

① 参阅他在《卫生状况报告书》中的证词,附录一。

② 《特别黑名册》(“The Extraordinary Black Book”),引自韦伯:《法定机关》(“Statutory Authorities”), 第 101 页。

③ 《卫生状况报告书》,第 37 页。

④ 引自杰夫森,前引书,第 22 页。

① 韦伯,前引书,第 103 页。杰夫森,前引书,第 4 页。

② 韦伯,前引书,第 104 页。

③ 查德韦克,前引书,第 52 页。

④ 弗谢尔:《英国的研究》,第 22 页。

不挠地予以推动。已届耄耋之年的查德韦克经常对他自己和国人所叨惠于布洛姆菲耳德的,感激不尽;⑤查德韦克自己是无计使那些高高在上、既忙而又不太热心的人们做出他所期望的一切的。其实在 1839 年 8 月,济贫法委员就已经奉到了约翰·鲁塞尔勋爵给他们的命令,到了那一年年底,终于产生出 1842 年报告的那项调查已经着手进行。

当这项调查尚在进行时,下院的一个卫生委员会就唤起人们对建筑排水设备或厉行“清洁和安乐的最普通规定,”尚缺乏任何普通法依据一事加以注意了。⑥报告书已预料到,同时也证实了查德韦克的成绩。在这些成绩尚未取得之前,皮尔在艾希利勋爵和女王的配偶私人敦促之下,已经指派了一个大城镇和人口稠密地区卫生状况皇家调查委员会,委员会的报告书——也以查德韦克为幕后人——在 1844 和 1845 年公布。那一年当中有查德韦克本人的《城镇埋葬办法报告书》问世,①它对于拥挤在一间大杂院房间里的活人当中的长期停尸、爱尔兰的陪尸、以及教堂和城市墓地的日积月累的腐朽物等等作了骇人听闻的叙述;并且直接了当地建议禁止在城内埋葬。埋葬是一桩国家的事务,应受官员的适当监督。关于丧礼节约问题,应“依照海外成功事例”作公共安排。必须设置卫生医官:不许私人开业,非有医官的许可证不得下葬。②

皮尔委员会的建议也是同样直接了当,同样可以说明他们所要处理的情况的③——卫生管理应交由直接隶属于英王的地方当局单独负责:在任何排水方案付诸实施以前应先有“适当规模的计划和测量”:地方排水区域的大小应随时由英王加以规定:一切下水道应由这个地方当局统筹建造:大杂院房屋和庐舍产业的费用概由地主负责:主管排水的当局也负责铺路:一切尘埃、灰烬、街道垃圾均归该当局所有,并须负责清除污水池和厕所:登记有碍公益事物和迅予清除的权力应予扩大:早已见诸某些地方条例中的清除煤烟规定应予普及:保证有足敷这一切目的之用的水源是地方当局的当务之急:该负责当局应赋有为加宽和改良道路而筹募款项的权力:凡住人的大院,宽不得少于二十英尺,进出口不得少于十英尺:地窖和地下室除非备有壁炉、合适的窗户和适当的排水设备,不得出租供人居住:凡新建的房屋,

⑤ 根据 1834 年济贫法条例,成立了六百一十个监理委员会,监理委员由纳税人推选,负责若干教区或联合教区的济贫工作。——译者

⑥ 理查逊:《各国卫生状况,埃德温·查德韦克书评论》(Richardson,B.W.,“The health of nations, a review of the Work of Edwin Chadwick”)(1887 年版),第 1 卷,第 43 页。

① 充任副主任。查德韦克想争取以数学家查理·巴贝治为办事处主任,未能如愿以偿。理查逊,前引书, 第 2 卷,第 45 页。

② 他“向我多次”明白表示。理查逊,前引书,第 2 卷,第 54 页。

③ 《大城镇卫生 环境审查委员会》(“S. C. on Circumstances affecting the Health…of Large Towns”), 1840 年(第 11 卷),第 13 页。

一律须装有适当的厕所设备:当局有权要求充分的空气流通,和强制污浊房屋的打扫,核发寄宿舍的许可证,指派卫生医官,并筹款设立“公园”—— “因为利物浦、曼彻斯特、伯明翰、利兹和其它很多大城镇目前都还没有任何公园。”③

在 1846 年像全国卫生改革这样一个艰巨的问题是很难指望由国会予以解决的。但是爱尔兰的种种不幸,霍乱的再度猖獗和先驱者的一步步的工作

——在文化人的帮助下——迫使甚至无动于衷的大众也不能不给疾病、污秽和阴沟以相当注意了。以委员会的建议为基础的一项法案经于 1847 年提出, 但又被撤回。翌年,为嗣后一切卫生法之基础的公共卫生条例(维多利亚, 第 11 和第 12 年,第 63 章)已著诸法典。当它通过国会时,《经济学家周刊》的编者抱怨说,“它已经进展到了一个委员会没有遭到它所应该遭到的反对的地步。”“疾苦和灾害,”他写道,“乃是自然的诰诫;是无法免除的;在善心人士还没有领晤它们的目的和结局以前,要迫不及待地试图以立法把它逐出世界,其结果往往是利少而害多的。”①1847 年的法案曾经把伦敦包括在内:1848 年条例却不幸把伦敦不可忽视的行政问题留待日后处理, 虽则另一个首都卫生委员会——除查德韦克和骚斯伍德外,当然还有其它三个人——已经在这期间特别指出了这些问题的迫不容缓。但是在 1848 年伦敦已经有了一些设施——设置了首都下水道委员,他们对于整个区域的排水设备奉到了广泛的权力。在 1848—1849 年期间,新国民卫生法的监督事宜已划归第一个市镇公共卫生委员会——沙甫慈伯里、摩佩思勋爵、查德韦克和骚斯伍德·斯密。城镇的管理虽还不合乎卫生,但是它们已经有了这样的前景。②

1841 年的人口调查委员倒认为自 1831 年以来,就整个英格兰和威尔士来说,有别于城镇房屋的一般房屋的拥挤情形已经有所改善,因为房屋数目的增长一直比人口增长更快。③这个结论在第一次临时提出来的时候,查德韦克就加以驳斥,他指出 1831 年的人口调查是按单幢房屋计算的,而在 1841 年,据委员们承认,一般来税,“把单层楼、公寓和单户都算作独立的房屋。”

①他自己得自“许多地区的”住房愈益拥挤的证据,自然是可靠的;但是像

他所进行的那种调查似乎是不大会听到什么拥挤情形有所改善的证词,因为

① 这项报告书是卡来尔致查德韦克那封严厉的信的诱因。理查逊,前引书,第 2 卷,第 59 页。

② 《大城镇和人口稠密地区状况调查委员会报告书》(“Commission on the State of Large Towns and Populous Districts Report”),第 2 卷(1845 年),第 13 页及以下。调查委员计有布克勒治公爵、欧文教授、莱昂·普累费尔、里德博士、丹尼森大佐、罗伯特·斯蒂芬逊、“狄恩斯顿的”斯密、德·拉·白契爵士和丘比特。

③ 《报告书》,第 68 页。

① 《经济学家周刊》,1848 年 5 月 13 日。这项法案提到了“非以不堪入耳之言胪陈满纸就无法尽述的各式各样的问题。”但是《经济学家周刊》坚认立法所查禁的弊恶是地方性的和局部的而并非普遍的一节, 却是正确的。如果它们是普遍的,城镇早会照老样子把人口毁光了。参阅本书第 82 页。

从这一类证词之中得不出他的代理人所要找的卫生方面的弊端。人口调查委员显然认为尽管有一些方法上的变动,而他们所提出的同 1831 年进行的比较仍相当有效,因为当报告以最后形式公布时,恰恰由于在苏格兰房屋制度中“很难予房屋和大杂院以适当的区别,”所以他们才拒绝就苏格兰作这样一个比较。②

但是,甚至调查委员的主张也只不过是说,整个英格兰和威尔士每幢房屋居住的人数,在这十年之间从五点六降到了五点四。尽管有分租一层楼和大杂院的住户和寄宿者,而他们所说到处的正常办法都是一幢房屋一户,也还不失为正确的。①他们承认每幢房屋居住的人数在一些很重要的地区已有增加——例如在利物浦;他们也说在利兹之类的其它地方毫无改善。就曼彻斯特而论,他们确声称已稍有改善;在恩格斯所说的“粘土小山”上赶造的庐舍似乎使艾尔克河河岸和密尔盖特街一带的拥挤情形已稍有减轻。②关于伦敦方面的说法在这一点上是饶有兴趣的——在 1831 年的界址以内,过分

拥挤的情况已略甚于前(从七点四增至七点五),但是就 1841 年的界址来说,则呈停滞状态。拥挤得好一点的边区恰好和更加拥挤一点的核心区扯平。

方法上的小小改变,加之享受阶级的房屋肯定的迅速增加,似乎差不多会抵销了所说英格兰和威尔士方面一般的些微改善,而使整个劳动人口的过分拥挤情况无所增减。一般的恶化至少是不显著的;编制得比较谨慎的 1851

年报告书也没有反映出比 1831 年以至 1841 年更加恶化的情况,在 1851 年的报告书中,所谓一幢房屋恰恰是指“单幢住宅或由界墙隔开的住宅”而言的。③在整个英格兰和威尔士每幢房屋居住的人数,据报为五点四六,而 1841

年则是五点四零,但 1851 年的定义却是硬性的;并且每幢房屋中的户数据

报为一点一三——这是 1841 年所没有计算出的一个数字。自从二十年代以

来,一直没有任何重要的变化,事实上在这个世纪中都是如此。在 1851 年, 每幢住房中户数最多的城镇是普利茅斯—得文港,计二点二五户。伦敦是一点七四户:在若干区里平均是每幢两、三户,但是其中像七日规和伦敦老城这一些地区的房屋都是相当大的。在整个东南部的城镇中,每幢房屋计有一点二二户;在布里斯托尔这个户数超过房屋数比较大的唯一西米德兰的城镇,是一点六零;在利物浦是一点三四;在曼彻斯特是一点二二。在累斯特郡、腊特兰、林肯、诺丁汉和德尔比,“几乎所有的家庭都是住单幢房屋的,”除约克和赫尔外,“同样的原则”也适用于约克郡。甚至从这个观点而论, 在约克郡中最最差的赫尔,数字也只是一点一六;赫尔是拥有一个既老而又

② 关于伦敦,参阅杰夫森,前引书,第 41—44 页。

① 《1841 年的人口调查》,1843 年(第 22 卷),第 6、7 页。

② 《卫生状况报告书》,第 120—121 页。

③ 查德韦克的最有效的反证就是苏格兰人的证词,而这项证词未见得是公允的。

大的滨海房屋的稠密中心区的最古老海口,一直还没有很快的发展。大多数新工业区域都没有住大杂院的一般制度,是彰明昭著的。④

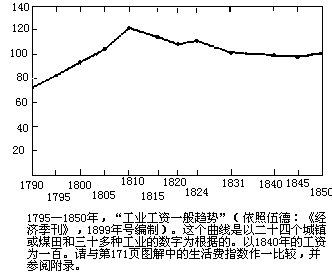

在既不卫生而又拥挤的城镇中——须不要忘记,它们比其它国家大城镇的拥挤情形还略好一些,并且整个说来也不像那样的不卫生——以及在工业化的农村区域中,工人的货币工资,从广大群众来看,并撇开逐年的起伏不谈,在 1830 和 1846—1850 年之间差不多是停滞不动的。不同的行业和地区分别有下降、改善和停滞不动种种不同的情况:有些行业易于有剧烈的变革,而在另一些行业中,标准工资率却显然是划一的;但是从包括一切在内的一个指数中却可以看出它是非常稳定的。⑤战时的猛升;战后的低于、往往远低于上升率的下降;以及继而又呈现的比较平稳状态,乃是 1790—1850 年之间的一般公式。不妨首先谈一谈工业技术革命尚未触及但并非未予以影响的建筑业。照建筑商工资簿上所开列的情形,伦敦砌砖匠的夏季工资率已经从十八世纪末的三先令九便士上升到了战事最激烈时期的五先令六便士。它从未再降到五先令以下,虽然在 1822—1824 年建筑业兴旺时期上升

到五先令以上很多,在 1848 年是五先令三便士。据说在 1786—1806 年挣二

先令四又二分之一便士的砌砖工,在 1811 年已挣到四先令,在 1831 年则是

三先令六便士。这个工资率直到 1850 年以后依然未动:多半是爱尔兰移民把它压低了。从伦敦其它材料来源所看到的稍稍低一点的数字中也可以得出一般大体相同的结果——在战争后期,建筑业的各种技工都达到了五先令之数;这是 1824 年的一次不正常的上升:在 1829 年降至四先令六便士;继而

在 1844 年又上升到五先令。在竞争空气比较浓厚的曼彻斯特砖匠当中,则变化较大,进步也较多。在二十年代时,他(每星期)的工资自二十二先令六便士至二十四先令各不等。在 1832 年降到十八先令六便士,在 1834 年上

升到二十三先令,而在 1849 年竟达二十八先令之高。苏格兰建筑业的典型

工匠,爱丁堡石匠,在 1830 年的夏季每星期工资是十七先令。在 1840—1844

年工资是二十先令,经过 1845—1847 年铁路繁荣时期上升到二十六先令以

后,在 1848 年又回降到二十先令。所有这些人在整个时间都进行同样的操作,并且在夏季每天操作十二小时。①

就他自己的本行那个有高度技术的制裤业而论——也没有受到新创造发明的影响——弗朗西斯·普雷斯在 1834 年说,工资已经从 1793 年的二十二先令上升到战争结束时的三十六先令,而且自此没有降低。工资的这种升降过程,虽不必然是这些数字,但是他声称,对于很大一部分首都技术工人

④ 本书第 59 页。

⑤ 利物浦,1831 年,六点四人;1841 年,六点九人。利兹,1831 年,四点八人;1841 年,四点八人。曼彻斯特,1831 年,六点零人;1841 年,五点七人。

① 《1851 年的人口调查》(1852—1853 年,第 85 卷),第 37 页。

来说却是具有代表性的。①建筑业的数字大体上证明了他的说法;虽则战时最高标准并没有能完全保持不动。非常复杂、但记载非常详尽的印刷工人的工资也可以作为证明。②伦敦排字工的标准计时工资曾经从 1785 年的二十四

先令上升到 1810 年的三十六先令,在战后又慢慢降低到三十三先令,但却没有再行降低。“祈祷文”印工的计件工资完全没降低,晨报和晚报印工的标准伦敦工资(各为四十八先令和四十三先令)也没有降低。在爱丁堡,普通计时工资从战时最高额下降了几个先令,但计件工资却步伦敦的后尘。就整个行业而论,战后的降低“只是局部的,”这样确立的水平一直维持到 1848

年以后都几乎没有变动。应该注意的是,战时的上涨虽没有 1780 和 1810—

1815 年之间生活费的上涨那样大;但是这个水平的大体维持使技工在 1832

—1836 年、1842—1846 年、尤其 1848—1850 年的食品低廉时期比较富裕一些了。

在 1790 和 1839 年早期铁路的突飞猛进时期,最低生活费——不包括房租在内——已经上涨了大约百分之二十三。①在 1835、1843—1846 和 1848 年以后,它真正比 1790 年降低了。在上述有代表性的工匠之中最不幸的一群在这期间也争取到工资百分之三十三的上涨,有一些工资——如上所述—

—已上涨到百分之五十以上。②当 1850 年查理·金斯莱声称凡是没有像“铁路工人或工程师”之类的行业那样见重于世的特殊原因的一切行业,竞争都正在驱使并且肯定还要继续驱使工资下降时,他是没有全面的了解而这样说的。③不论建筑、制裤或印刷都不是新的特权行业。

在革命化的或新兴的工业之中,因为纺工、梳毛工、装配工或不论哪一种行业的工作上的经常变革以及纺织工业中又牵连到了女工和童工,工资问

① 《1851 年的人口调查》(1852—1853 年,第 85 卷),第 38 页及以下。在兰开郡和柴郡,在四十七万三千户之中有单幢房屋的占三十多万户。利物浦在三万五千幢房屋中住有四万七千户,曼彻斯特在三万七千幢房屋中住有四万五千户。在提兹以北,“苏格兰”制度在城镇中开始发生作用。纽卡斯耳在一万一千幢房屋之中住有一万九千户。

② 伍德所编制的指数(见本书第 687 页)以 1840 年为基准年(一百),1831 年为一零三,1845 年为九九,

1850 年为一零二。

① 这些说明数字系取自鲍莱:《联合王国的工资》(1900 年版),第 12 章。另参阅《统计学报》,1900—1901 年,鲍莱的论文。在《建筑师史》(“Builders’History” )(1923 年版)中,波斯特格特没有采用鲍莱教授的著作,而引用了(第 455 页)十小时工作日工资涨落的一个一般化的图解,根据这项图解,木匠、石匠、

砌砖匠、铅管匠和泥水匠在 1788—1790 年名义上为每日三先令,1826 至 1847 年为每日五先令。尽管有这项暗示的百分之六十六点六的上升(这是远超过这段期间生活费上升的任何可能的计算的),波斯特格特却说(第 33 页):“[三十年代的] 建筑工人已经从受人尊敬的享福的社会成员降到‘衣衫褴褛的博爱主义者’的地位。”衣饰风度的大非昔比是有证词可据的。工资数字载诸附录而未加论列。

② 普雷斯的手稿,引自鲍莱,前引书,第 60—61 页。

③ 鲍莱,前引书,第 72 页及以下,另鲍莱和伍德的论文,载《统计学报》,1899 年。

题要更加困难得多。例如,伦敦的旧万能车轮匠已经在 1813 年左右渐渐达到了四十二先令的标准计时工资——没有计件工资。①在此后十年或十五年间,由于专业化和计件工资这种“工程师经济”的采用,连同个别的讲价办法,这种标准工资被打破了,他们的工资或许比平均数降低的更多,但是降低的情形是不容易探索的。幸而还有关于已成为新工程业之乡的曼彻斯特的一些典型工程工人的数字,②可资利用。在这些工人之中,从 1815 到 1848 年工作上的变革最少的是铸铁工。铸铁工在高工资年份有案可查的最高工资是三十四先令八便士(1816 年)。1832 年的最高额是三十先令,1834 年是三十四先令。在 1845—1846 年曾达到三十六先令的最高额,但没有能维持

下去。在 1849 年又退回到三十四先令。曼彻斯特车工最高工资的起伏情形大致相同——1813 年三十先令;1820 年二十六先令;1824—1834 年三十先令;1835 年曾高至三十三先令,继而又降到三十先令。曼彻斯特的装配工和车工大同小异。这方面工资起伏的一般经过同建筑业和伦敦手艺行的情况大体相符。

统计上的困难以棉纺织业为最大,因而须详加说明。在这方面总是以机器取代着机器;以女工取代男工,而又以童工取代女工。现在所举的数字只能说明挑选出来的几类重要工人的劳动收入的趋势。③除来自曼彻斯特区的手织机织工外,全体都是如此的。一个先是用珍妮机后来用精纺机生产粗纱的三等男纺工,在战争结束时约挣二十四先令;在 1833 年二十二先令六便士;1836 年二十一先令,1839 年,就他们这一行来说是很坏的一年,也是物价昂贵一年,十六先令五便士。经过进一步的波动之后,他在 1849 年只挣十八先令。(三十年代走锤精纺机的真正降临似乎已驱使工资下降。)其工作性质在 1815 和 1845 年之间比大多数部门都更少变革的一个很重要的类别就是机纺女纺工。她们的数字如下:1810 年九先令一便士;1815 年八先令九便士;1824 年九先令一便士;在三十年代时最高额是十先令六便士,最低额是七先令;四十年代时最高额是十先令,最低额是七先令六便士。① 接线工那个男女青工和童工的混合群体,也是做一种性质大体划一的工作。他们的平均劳动收入据说自 1813 到 1833 年上下差不了六个便士,在 1833 年

他们是五先令十便士。在 1833 和 1849 年之间有案可查的最低数字是六先令十一便士,最高数字是七先令九便士(1846 年)。接线工肯定还是低工资中的上焉者——不妨说他们所挣的正是某些纺工所丧失的那一部分。

在这个工资表的另一端,头等精纺工据说在 1815 年是四十四先令六便士;1833 年三十五先令九便士;1839 年,即三等纺工收入很少的那一年,

① 关于农业工资的论述,参阅本书第 170、573 页,关于零售价格和“实物工资”,参阅本书第 687 页。

② [或者,根据普雷斯和波斯特格特的数字,达百分之六十以上。]

③ 《廉价衣服和骯髒》。

① 本书第 263—264 页。

四十二先令三便士;在四十年代时的最低额是二十八先令四便士(1848 年), 最高额是三十七先令(1849 年)。走锤精纺机无疑也影响了这些数字,虽则不能认为一种改良的机器会有长期压低工资的后果。在动力机纺工学会如何操作之后,走锤精纺机的看管人可能照料的机器数加多了。照料两台纺机的一个动力机织工——照例是一个女工——在 1824 年是从七先令六便士到十先令六便士——平均来说,或许同前一数字相比后一数字更为接近——在1839 年是九先令四便士,1846 年十先令,1849 年十先令二便士。在 1824 年,

这个数字已经可以作为是付给三台织机照管人的工资了,在 1839 年则是给

付四台织机照管人的工资。到 1849 年,前者可以挣十三先令一星期,后者十六先令。②

在这期间,手织机织布工,除有特长者外,都惨遭排挤,正如 1834 和

1838—1841 年的调查所证明的那样,如果这样一种彰明昭著的全国悲剧还需要证明的话。当二十年代据说曼彻斯特的织工——如果在业的话——在好年头可挣九先令一星期,坏年头挣六先令六便士③的时候,就已经危机四伏。1834 年委员会“深以为憾地发现人们对于这一大批可贵的劳动者所受的痛苦,不但未夸张其词,而且那种难以置信或难以想像的痛苦已经持续了若干年,他们却始终以空前的忍耐精神加以承受。”① 委员们谈到了中央或地方工商管理机关规定工资的那种工人方案的毫无补于实际,但是却说“某种立法”是“迫切需要的”——虽则很难看出除国家给职工以补助金、禁止动力织机或禁止手织机织布的技术训练外,还有什么其它立法能有丝毫裨益。1841 年的调查委员会认清了这些事实,并且以政治经济学的立场,以看上去一定像是冷酷无情的那种立场,谈到供求问题——“需求”(他们是就各种手织机织造业来说,而不仅仅指织布业一业)“在很多场合下不足,在某些场合下已日趋减少,在更多场合下是不规则的,但供应则在很多部门原已过多,而在所有各部门却还都有增加的倾向”(这是由于织工对他的织机和他的独立性的恋恋不舍;由于随之而来的织工子女的自发地转变为织工;由于简单织造的特别易学;更由于爱尔兰的移民)“以及在任何一个部门中似乎

② 伍德的指数,载鲍莱,前引书,第 122 页。

③ 引自鲍莱,前引书,同伍德合写的第 15 章。关于工资的统计数字,一般参阅 1899—1906 年《统计学报》所载鲍莱和伍德的一系列论文。

① 鲍莱所编制的棉纺织业工资的指数(以许多不同工作的工资为依据)以 1833—1834 年工资为一百。主要的数字是:1815 年,一一三;1824 年,一零九;1833—1834 年,一百;1839 年,九一;1841 年,九一; 1846 年,九七;1846—1850 年,九六。尽管有它的特殊情况,这项多半很可以作为棉纺织业家庭劳动收入

的代表数字的抽象“棉纺业工资”的涨落,和所研究的其它工资曲线颇为近似。以 1815 年和 1833—1834 年比较,在结合生活费一并考虑之下,情况是对工人非常有利的;1839—1841 年特别暗 淡;1846—1850 年却是可喜的。

都没有试图适应这种不规则需求的倾向。”①这又该怎么办呢?在需求减少时,一个十四小时工作的地下室织工(半神话式的农民织工几乎消灭殆尽了)又该怎样改操他业呢?

调查委员们报告说——举例说明,该就够了——就素条纹布、棋格布和洋纱而论,“一个精织物的成年技工,”在格拉斯哥区可以挣七先令或七先令六便士一星期,“一个技术差一点的粗织物的年轻技工”可以挣四先令六便士。这些数字可适用于二万八千台织机。②在布拉克本恩,二十八个全家从事织布的家庭平均每户九先令六又二分之一便士。③在赖恩河畔的艾希顿访问过四百八十三户,共计有一千九百五十五人;最近的劳动收入已平均为每户每星期四先令十一又四分之一便士。有二百一十三台织机是闲置的,这表明了调查期间(1838—1839 年)行业的情况。①在曼彻斯特,四百零二个粗织物织工户,每户平均一又四分之三台织机,一星期可得七先令八又四分之一便士;一百七十四个做高级活的“头等”织户,每户有三台织机,可得十六先令四又四分之三便士。②假定一户有一个高度熟练的成员,这大致是符合格拉斯哥数字的,并且可以作为 1840 年前后真正好的棉织工劳动收入的范例;虽则从事于花洋纱之类少数特制品的一小群织工的收入可以比较多一点。③赖恩河畔的艾希顿的平均数是大部分织工之中一个极端困苦的典型事例,虽则还可以看到更惨更可怕的情况。

在棉布业之外,各种“狭幅平面组织物”④的手织机织工,也是处境困难的。在米尔菲尔德,四百零二个普通狭幅呢绒织工已平均为“全年每星期” 五先令六又二分之一便士。⑤(因为动力织机才刚刚接触到呢绒。)在很少使用动力织机的巴恩斯利,麻布织工在生意好的时候,计每星期劳动收入为七先令八又二分之一便士。在纳尔斯博罗,就“各式各样但大多数是低级品种的麻布来说,”①个人劳动收入约为七先令四便士。在作为“苏格兰大宗麻织造”的本色轻织物业中的“好手”,即身体健壮的人,“在环境顺利时” 可以净挣七先令六便士。②从事于锦缎这类精巧工作或帆布这类重活的工资

① 这种工作是件工;收入差别很大。

② 鲍莱的数字,引自贝恩斯和尤尔。

③ 《手织机织工请愿书审查委员会》,1834 年(第 10 卷),第 3 页。

① 《报告书》,第 124 页。

② 《报告书》,第 5 页。

③ 《报告书》,第 4 页。

④ 《助理调查委员报告书》(“Assistant Commissioners’Reports” ),第 5 卷,第 582—584 页。

⑤ 同上书,第 578 页。

① 例如在普雷斯顿,花洋纱每一织工八先令一又二分之一便士。同上书,第 588—589 页。必须记住,这段典型调查时期,1838—1841 年,乃是整个行业特别萧条的一个时期。本书第 632 页及以下。

② 《报告书》,第 3 页。

比较高些。在伦敦有平均净挣十七先令一星期的丝绒织工;但是却有更多收入自七先令六便士至五先令十一便士的素绸素缎织工。③在考文垂拥有杰卡德式织机(Jacquard loom)的“上手散匠”,可以挣十五先令六便士;但是丝绸业最低的一级,即“附近村庄上单干的丝带织工”只能挣五先令左右。

④在 1838 年,挑选出来的一批在布莱德福附近织呢绒的证人——呢绒是狭幅的,而动力织机在那个区域方开始推行——在做全工的时候,平均为七先令七又二分之一便士。⑤在另一方面,三十个瑙威治的花呢织工——在瑙威治还没有任何动力织机——平均为十四先令五便士,最高的一批为十六先令; 二十八个利兹的细大呢织工平均为十二先令九便士,最好的织工可得一镑以上,最坏的七先令六便士;就加拉设尔、霍伊克和杰德伯勒将近一千台的呢绒织机来说,“每星期的纯工资”为十一先令至十六先令六便士;而苏格兰织地毯工作的工资已达十八先令的最高额。⑥

在 1838—1841 年所搜集的数字和所反映出来的情况,似乎很可以作为

1830—1848 年整个时期的范例,虽则在这段时期的中叶数字有所降低。一个织工如果有活可作,他的劳动收入在不同地区和整个行业中都大致相仿。⑦ 轻便的工作已逐步交由动力织机去作了。1835 年全国已有棉布动力织机十万零八千六百三十二台,毛丝布动力织机三千零八十二台:1850 年的数字是二十四万九千六百二十七台和三万二千六百一十七台。⑧在 1829—1831 年二十二万五千台棉布手织机这个估计数字之中,或许还有四、五万台仍在开工。织工有的死了,有的进了工厂,有的已改织丝绸或工艺品。毛丝工艺品的手工织造仍然可以为生;但是到了 1850 年毛丝布也大部分在工厂里织造了。

呢绒的发展却缓慢得多。动力织机已经从 1835 年的二千零四十五台增加到

1850 年的九千四百三十九台①——但是在五十年代所有各区之中机械化程度最高的利兹及其附近,很多手织机还依旧开工,手织织工还继续挣他们的十四先令和十五先令。②在丝绸方面,1835 年的三百零九台试验性的动力织机, 到 1850 年仅仅增加到一千一百四十一台,③而那时在曼彻斯特附近以及在麦克耳斯菲尔德、考文垂、斯比脱菲尔兹和东安格利亚仍然有很多手力织绸

③ 《助理调查委员报告书》,第 5 卷,第 584 页。

④ 《报告书》,第 8—9 页。

⑤ 《助理调查委员报告书》,第 1 卷,第 188 页。

⑥ 同上书,第 2 卷,第 229、232 页。

⑦ 同上书,第 4 卷,第 289 页。《报告书》,第 7 页。

⑧ 《助理调查委员报告书》,第 3 卷,第 562 页。

① 《报告书》,第 12 页。《助理调查委员报告书》,第 3 卷,第 533 页;第 4 卷,第 555 页。《报告书》,

第 5 页。

② 但是在 1838—1841 年却不像以往那样有活可作,在 1842—1846 年或许更非昔比。

③ 《工厂视察员报告书》,1850 年 10 月(1851 年,第 23 卷,第 117 页)。

机。织麻业的情况非常复杂。在十五年之间动力织机只从一千七百一十四台增加到六千零九十二台。④因为在苏格兰和英格兰边远地区,本色轻织物的织造工价很低廉,在麻布织造集中的区域爱尔兰工价更加低廉——同时细麻布和重麻布的织造在这些区域以及其余各地仍非手工不可——所以它们没有取得所期望的进步。

由于供求的不平衡,贸易的周期起伏所加给手织机织工的痛苦比其他任何部分的工业人口都大,而不幸的棉布织工更有甚于其他织工。当棉布业务的任何一行都陷于停顿状态时,动力织机但有可能就不停止转动:从事于同样织物的手织机却可以等待。原料的五分之四既来自一个国家,而这个国家和英国的商业关系又是既重要而又不稳定的,其主要市场却在世界的彼端, 完全视年成、税则、季候风和鸦片战争而定,所以棉布工业——正如我们了解的自然界的运行那样⑤ ——是跳跃前进的。它必须承担这种盲目变动的国外需求和特别不稳定的国内需求的日积月累的影响,国内需求之所以特别不稳定是因为 1838—1842 年和 1846—1848 年粮食的特别昂贵立刻反应到了平均收入无多的消费者的棉布购买力上。手织机织造业又是那样供过于求,以致甚至在像 1834 年那样粮食低廉的年头,官方调查人员都能写出“所受痛苦是难以置信或难以想像”的话语。但是雇主不顾跳跃前后的停顿,不顾机械织布的效能,竟对棉布工业的扩张力抱有那样的信心,那样合理的信心, 以致动力织机正以一年一万台的速度进行着安装。在 1842 和 1845 年之间, 利欧纳德·霍尔纳视察区内的工厂就增加了五百二十四家。① 所幸织工的妻女在机房里还能挣钱,虽则是有伤织工的自尊心的。

采用动力的速度在毛丝织造业中或许是,而在毛、麻、丝织造业中则肯定是没有迅速到足以使一切脱节的程度。毛丝布的用途日见推广,整个行业蒸蒸日上,大有一日千里之势。手工和动力两者都有发展的余地。五百一年, 这个采用织毛机的平均速率,据我们想,会是呢绒织工的一个低死亡率;三百一年会是麻布织工的一个很低的死亡率。这两个行业都不是停滞不动的。每年新增动力织机仅五十五台的丝织业扩张之速,已足能给很多在织布业不能承继旧业的织工以栖身之所——自然是光景很惨的。只要手织机织工的子女还几乎自发地转变成为手织机织工,老一代人的脱离旧业就无裨于年轻的一代;但在早期铁路时代中的某一个时期——这个时期对每一个地区和几乎每一个家庭来说,无疑都各不相同——这种自发的转变停止了。织工的抵抗已经瓦解;他们的子女从拥挤不堪的庐舍和地下室中走进了纺织厂,或其它行业。倒是这样还好些。早在 1842 年查得韦克就能以报告说:“对工厂工人的劳动条件加以注意的效果之一,就是通风设备已广为采用,并且已经对

④ 同上。

⑤ 贝恩斯:《约克郡》,第 2 卷,第 652—653 页。

① 《工厂视察员报告书》(“Factory Inspectors’Report” ),同前。

工人的劳动条件产生了显著的影响。”②站在卫生的观点,他已经能够把纺织厂同很多作坊和无数的“家庭”作有利的比较了。

处境在很多方面和手织机织工相似的针织机织工还没有工厂、工厂的通风设备和工厂法的便利。在 1844—1845 年,动力针织业在费拉德尔菲亚已经确立,在曼彻斯特和拉夫伯勒也已经试办;③但是这项工业的问题仍然是一个厂外加工行业的那些问题,其所以如此似乎是由于骇人听闻之低的工资的缘故。它是一种比较小而又高度地方化的工业。1812 年号称有三万台、1832 年号称有三万三千台开工的针织机,在 1844 年只增加到四万八千四百八十二台,这是一个审慎肯定下来的数字,并第一次把丝针织机也一并包括在内。①在这四万八千四百八十二台之中,累斯特郡有大约二万一千台,诺丁汉郡有一方六千四百台,德尔比郡有大约七千台,苏格兰有二至三千台。在1844 年调查以前的三十年间,也就是自战时工资最高的年份以来,既没有来自动力方面的任何竞争,在针织机效能方面也没有任何显著改进,而针织工的工资——计件工资——就已经降低了大约百分之三十五。不妨以这一世纪有案可稽的最高工资率的砌砖匠、装配匠、铸铁匠或在任何场合下标准工资都低不多少且有时丝毫不低的女纺工来作一对比。像织工一样,针织工也是死守着他们行业不放的。像织工在动力织机开始发生影响以前的情形一样, 他们的贫困迫使他们非训练他们的子女学这一行不可。他们也像最低级织工一样,因工作容易学和半熟练工人的竞争而大受其苦。针织业特有的一个弊端——各式各样的小资本家都像真正针织商一样的出租针织机——更助长了这一切。② 一个新手,一般是妇女和儿童,情愿出像老手一样高的租价来租用针织机,而且多半是更听话的租户。在这期间,长裤使长袜越来越缩短, 因而——除开日益增加的人口所能提供的新需求外——也使针织工劳动的需求越来越减少了。因而整个三十年代和四十年代有了一种根本不健全局面的一切象征——住所每况愈下;很多家具抵押出去了;往往因为缺乏像样的衣服而不去作礼拜;很不适合于革命的一个阶级也如痴如狂地大事阅读粗制滥造的革命文学,这个阶级的体格“甚至还远在北部工业区的平均标准以下。”①

所有各行各业都遭到了反复出现的失业和就业不足的情况;虽然在比较大的行业之中只有手织机织造业——也并非这一业的所有各部门——有一支既庞大而又经常存在的供过于求的劳动大军达许多年之久。当《北极星

② 同上。

③ 一个普通人对量子学说的解释。

① 引自杜良:《宪章主义》(Dolléans ,E.,“Le Chartisme”)(1913 年版),第 2 卷,第 312 页。

② 《卫生状况报告书》,第 107 页。

① 《奉派调查针织机织工状况的调查委员[马格里季]报告书》(“Report of the Commissioner[R. M. Muggeridge]appointed to inquire into the Conditiont of the Framework Knitters”),1845 年,第 6 页。

报》(“The Northern Star”)在 1838 年②第一次以寥寥数语表达出雇主用以压低正规军工资的劳动后备军的“马克思主义的”原理时,它就是以织工为例的。对于几乎所有各行各业来说,在这个比喻之中,都寓有真理的成分;但是尽管有马克思主义的教条,而这支后备军并没有强大到能以产生归咎于它的一切弊恶的程度。威胁着许多低级技艺的手艺行的有那些农村劳动后备军(他们刚刚从尚未改革的济贫法条件下的“供过于求”中涌现出来, 而还没有被招募到铁路或其它工程上去),连同饥无以为食的贫苦的爱尔兰人后备军。但是,甚至在织造业,这支后备军——这里不是什么比喻,而是带着坚忍肩章的一大队坚忍的公民——也没有阻止了动力机织工的工资缓缓地上升。

从每星期或其它标准的劳动收入中平均减去多少才能得出每年的收入,任何一行都没有可凭以计算的数字,更不消说所有各行各业的数字了。对于手织机织工的一些特殊集团,诸如上文所引证的赖恩河畔的艾希顿的那些,这类数字虽可算出,但照例也只有 1838—1841 年的异常详尽的调查所包括的那一段时期。像油漆业那种季节性行业中的“通常”失业人数的一些约略估计数是可以找到的。③对于其重要性与年俱增的一个行业,即煤矿开采业,由于有一些每日或每星期劳动收入的记载和一些每星期工作日数的计算,因而有接近准确的估计;但是解释矿工收入的困难,纵令有二十世纪的充分统计工具,也使十九世纪初期的历史家不得不慎重从事。然而一则因为矿业在全国工业平衡中现已取得重要的地位,再则因为它们在一个蒸汽统治的世界中对商业波动的敏感,这类劳动收入是值得注意的。①

二十年前,就规模来讲,采矿业还不是一个第一流的行业;但是到了 1851 年,不列颠已经有十五万多成年煤矿工,同他们一起工作的还有六万五千名童工和二十岁以下的青工。妇女和女童是派在坑外的:1851 年所报告的年龄在二十岁以下和二十岁以上的二千六百五十名女性“煤矿工”大约都是在兰开郡已成定制的那类“坑边女工”。②

在十八世纪九十年代,一个诺森伯兰的矿工(照艾登的说法)每日可挣二先令六便士至三先令,一个苏格兰矿工约得三先令。后者一星期可以得到四、五天的工作。(现代采矿业统计也认为就十八世纪后期和十九世纪初期来说四又二分之一是把计日工资变成为典型星期工资的一个稳当的乘数。

①)二十年代的一个苏格兰矿工平均为四先令二便士一天——在 1821 年只挣三先令三便士,但在 1825 年为五先令三便士,1826 年为五先令,1827—1830

② 《报告书》,第 2—3 页。本书第 234 页。

③ 《报告书》,第 58 页,另本书第 234 页。

① 《报告书》,第 7—8 页。

② 1838 年 6 月 23 日。参阅杜良,前引书,第 1 卷,第 190 页。

① 本书第 214 页。

年为四先令三便士,这是在矿工工资和商业波动之间早已建立了密切联系的一个例证。②苏格兰三十年代的平均数约为四先令——1831 至 1835 年仍约为四先令;1837 年上升至五先令;1839 年降至三先令六便士。在这条曲线上可以把其它各区的数字放进去而没有太大的危险——在 1834 年,诺森伯兰十五至二十先令一星期(三先令四便士至四先令五便士一天);斯塔福德郡四先令三便士的十年平均数(无疑在 1837 年有一次超过五先令的高峰和继而的下跌);1839 年达拉姆的三先令九便士一天。1839 年兰开郡的号称二十五先令一星期,听来似乎很高;但来源可靠,不能轻予否认。③

四十年代对煤矿工人来说是不好的年头。贸易萧条的早期,工资显然保持在 1839 年的低水平上。1840—1845 年埃尔郡的工资保持在三先令六便士左右。1844 年斯塔福德的工资是三先令六便士;1843—1846 年诺森伯兰的工资据知为三先令至四先令;1846 年达拉姆的工资为三先令九便士。若干年后的一项估计把 1844 到 1853 年的约克郡平均数作三先令六便士。斯塔福德郡的数字表现为四十年代最令人满意的一条曲线,正如苏格兰的数字之于三十年代一样——1844 年,三先令六便士;1847 年,五先令;1848 年,四先令;1849 年,三先令六便士。其它各区的数字证实了这十年之末的低水平—

—诺森伯兰 1849 年三先令六便士;达拉姆 1846 年三先令九便士;南威尔士

1849 年三先令;兰开郡 1849 年二十先令一星期,而前十年为二十五先令。

把所有可资利用的煤矿工的工资加在一起,结果是在 1840 和 1850 年之间有百分之三强的下降。④但生活费在这两个特定的年份之间却比它降低的多得多——或许不下百分之三十。

手织机织工调查委员会在 1841 年报告织工苦难的可能补救办法时,在那些补救办法之中给谷物法的废除,或至少根本修改以很高的评价。这可以“增加我国织机产品的出口,并可降低我国劳动人民所消费的商品的价格并加以改良。”①单单靠废除谷物法,或降低固定关税原无补于根治织造业的特殊弊恶,但是继 1841 和 1846 年之间肉类、奶油、干酪和其它食品关税率的修改并配合着国内外铁路的发展而实行的废除,却为整个“劳动人民”产生了——虽则是在 1848 年以后方始出现——那些低生活费数字,早期铁路时代就是在这种低生活费数字之下告终的。②

② 见鲍莱,前引书,第 13 章,对于解释上的许多困难,备加论列。

③ 《1851 年的人口调查》,“职业”,第 1 卷,第 97 页。

④ 直到 1925 年 7 月 27 日为止,平均矿工每星期工作四点五四日。在西蒙斯:《国内外的技艺和技工》

(Symons,J. c.,“Arts and Artisans at Home and Abroad”)(1839 年版)一书中,对 1810—1839 年这段时期提出了四又二分之一日的平均数。鲍莱,前引书,第 14、101 页。

① 这些苏格兰矿工还有某种免费的房屋和免费的煤斤。其他一些矿工亦复如此。

② 查德韦克,见《统计学报》,第 23 卷,第 1 及以下各页(1860 年)。这或许是把其它区域按日工资以

在皮尔上台之前,在生活费和国会条例之间一直没有密切的和正规的联系。啤酒税在 1830 年已经以国库的三百万镑收入为牺牲而废除了。①因为啤酒税差不多完全由“劳动人民”支付——浓啤酒的从价税计为百分之一百六十五,而红葡萄酒的从价税为百分之二十八——所以这项关税的废除无异是,如所规划,给平均劳动家庭以每年约一镑的赠款。然而却不免有悉尼·斯密所注意到的那个缺点——“人人都成了醉汉。不是放声高歌,就是手舞足蹈。堂堂人民,竟无异于百兽”②——但一年一镑不是一个等闲的数目,纵使都花在啤酒上。在这三百万镑之外还应该再加上五十万镑,其中奥尔梭普在 1831 年所牺牲的蜡烛货物税占大部分;③此外海运煤关税的核减额以及在

1831 年废除的淀粉和瓦片货物税也各占一小部分。辉格党对纸和茶所能做的处理,不会对劳动人民的预算平衡有多大影响;④1832—1836 年的真正廉价谷物,是出于上苍之力而非国王臣下之功。

在四十年代好年成的年份中(1842—1846 年),小麦并没有像威廉四世时代那样的低廉,虽则生活费显然较低。因为自从 1842 年以来,皮尔已经首先取消了食品进口的禁令——当他上台的时候,牛、羊、猪、猪肉、羊肉和牛肉,连同外国捕获的鱼类是一概禁止进口的——继而又削减了这些以及其它进口食品的关税。他已经触及到,仅仅触及到食糖,并已经减低或取消了奶油、干酪和衣着原料的关税。① 在这期间,铁路和新发明已使衣着本身和燃料的价格逐渐低廉,次等货就更加便宜了。

因“支援”,借用约翰·布赖特的字眼,谷物法废除派的那次饥荒而抬高了的生活费,在引向 1847 年商业危机的那次粮价暴跌之后,已急转直下地降低。甚至在 1848 年,数字比前十年中最幸福的一年(1835 年)还略低一些,但也仅仅略低一些而已,继而又急遽地降低到 1780 年以来向所未有的最低点。凡是有关资料可供利用的各城市或者各工业劳动者阶层,除开像普通手织机织造业这种奄奄一息的行业外——的确是一个重大的例外—— 工资在这六十年间已有显著的上升。就伦敦砌砖匠或装配匠这类幸运的阶层来说,工资已经上升了百分之五十强,就广大城市和工业工人来说,不论幸运的或不幸运的,大约为百分之四十。②1849—1850 年的情况比较好;但如

外的某些津贴一并包括在内,例如,苏格兰在 1838 年每日四先令六便士的工资连同津贴,据西蒙斯计算, 合一星期二十二先令七便士。

① 鲍莱,前引书,第 109 页,另见《经济季刊》,1898 年,第 482 页。

② 《报告书》,第 51 页。

③ 参阅本书第 170 页中的图解。

④ 斯马特:《经济年鉴》,第 2 卷,第 537 页及以下。这项条例是乔治四世,第 10 年,第 64 章;它不得

不以威廉四世,第 4 和第 5 年,第 85 章予以修正。巴克斯顿:《财政和政治》,第 2 卷,第 277 页。

① 《傅及函札》(“Life and Correspondence”),第 203 页。

② 巴克斯顿,前引书,第 1 卷,第 34 页注。

果不是用这些年份的工资和生活费,而是用 1837—1841 年和 1847 年这些歉收年份的生活费相比较,这个图表就迥乎不同了。公众心理所以认为宪章运动在它的最早期对于既定秩序是最激烈和最具有危险性的,并非偶然。在1848 年以后这个运动之所以完全瓦解,也并不尽然是由于弗格斯·奥康讷的懦弱和公爵③及其特务警察的干练。

工资和生活费指数总是遭到这样的批评,据说工资劳动者所支付的零售价格并不和批发价格亦步亦趋,而批发价格——直到最近为止——却又是官方和半官方所不能不作为计算根据的。在十九世纪初期,零售贸易是既呆滞而又往往腐败;但是现在却有证据证明这些缺点自十八世纪后期以来就已经变本加厉。工资劳动者或许是两头受苦,战时的物价高涨很快就转嫁到他们身上,而后来的物价下跌则迟迟其来。在解释三十年代中期或四十年代后期的有利数字时,必须替这个劳动者打一个折扣,至于如何打法则不太肯定。实物工资提供出一个更加不能确切解决的问题。它究竟普遍到怎样的程度, 并且给正常工资造成一个多大的折扣呢?

这是厂外加工工业中的一个很老的弊端。在爱德华四世治下(爱德华四世,第 4 年,第 1 章,第 1 节)就已经有了禁止以“钢针、带子和其它无利可图的货物”给付工资的立法。在纺织和制铁的各行各业中都有禁止实物工资的一般条例,在安娜女王时代对于呢绒也有一单行条例。后来十八世纪的条例提到手套、靴、花边和刀具各业——也提到煤矿业。④新的工业方法已经带来了新的问题。煤坑、铁工厂、棉纺织厂和其它纺织厂往往是远离城镇的。在工厂或纺织厂设置“以货物代工资”的商店时,如管理得宜,未始不很有裨益。在战争时期,因现钱和零钱缺乏,用货物给付工资的办法至少可

③ 参阅同上书,第 1 卷,第 36、39 页。

④ 本书第 609 页及以下。

以比较方便。运河和铁路的修筑就往往依靠某种“殖民地的”组织,照四十年代的证人们所给它的称呼。但这是不合法的——虽则法律不无空子可钻。旧法律在乔治三世朝代之末和铁路时代之初已经由威廉四世,第 1 和第 2

年,第 37 章予以加强。②

在建筑业和新兴的工程业中没有任何证据证明有实物工资这样一种风气。一位熟知这种制度的证人在 1842 年曾明白谈到这一点。②完全按实物工资制给付工资的一位兰开郡印刷业者的唯一的一个恶例,在缺乏这种制度的一般证据的所谓伦敦式手艺行中显得格外突出;①虽则,在伦敦工业的底层, 在查尔斯·金斯莱于《奥耳顿·洛克》(“Alton Locke”)一书中所描述的那类廉价工厂里可以看到犯刑事罪行的触目事例。在设菲尔德的各行各业之中,这种制度曾经是非常普通的,但是在遭到 1831 年条例的打击后,已

慢慢趋于消灭。在 1831 年这种制度却还足以使刀具匠师傅对违法者发出警告。②在铁路工程方面,如上文所述,这种制度是既被利用又被滥用的;但是最好的承包人却不予鼓励。①在三十年代和四十年代的煤铁工业中,这种制度仍在流行,但是影响所及的工人究竟占多大比例,以及受到了怎样不利的影响,殊不确知。有一些最最大的企业并不实行这种制度。比尔斯顿的鲍德温先生和其他一些人就不“有系统地触犯法律,”象在他们的邻里之中司空见惯的那样;沃德勋爵地产上的煤矿工完全是领货币工资的。②这种制度在斯塔福德郡的小煤矿采掘者和“包开煤矿者”中间比在大的矿坑中要严重些,而在斯塔福德郡比在诺森伯兰和达拉姆却要严重得多。③ 在巴恩斯利和布莱德福的矿坑以及远至于南、北威尔士、蒙默思、拉纳克郡和苏格兰的煤铁厂一般都有这类的记载。在默尔瑟本地却不实行这种制度。④但是甚至在1852 年,“在蒙默思和格拉摩根丘陵地带的十七家重要煤铁厂中有十二家” 都是实行这种制度的:阿伯德尔厂在新管理当局之下方开始实行。⑤

② 按指惠灵顿公爵。——译者

① 安娜女王,第 1 年,第 2 篇,第 18 章和安娜女王,第 10 年,第 26 章。关于这几项和后来的几项条例,

参阅李维:《英国商业史》,第 194 页。

② 参阅昂温:《塞缪尔·欧德诺和阿克赖特》,第 181 页。艾希顿:《工业革命中的铁和钢》,第 189 页。哈蒙德:《城镇工人》,第 41、65、70 页。《技术工》(“The Skilled Labourer”),第 161、163 页。关于运河和铁路,参阅本书第 506—507 页。

① 《工资支付审查委员会》,1842 年(第 9 卷,第 125 页),询问案第 1239 号。在任何行业中都可以看到个别的事例。[《建筑师史》的著者波斯特格特先生也认为在建筑业中这是向所未闻的。]

② 同上书,询问案第 1713 号。

③ 劳埃德:《刀具业》,第 217 页。

④ 本书第 506—507 页。

⑤ 《工资支付审查委员会》,(“S. C. on Payment of Wages”),询问案第 2666—2667、2713 号。《米德兰矿业报告书》(1843 年),第 86 页。默尔瑟的安东尼·希耳在 1833 年以黄金和纸币支付一千五百人的

在纺织业中,受实物工资制之害的恐怕以不幸的针织机织工为最甚,正如他们向来的情形那样。在 1831 年的法律公布后,它变成为中间商和“行商”(bagman)的专用办法,正如在制钉地区,每值生意清淡,正派的雇主无力购买时,二等代理商(fogger)就以实物工资从制钉者手中买进。① 这种制度和生意清淡的行业之间的关系在约克郡毛丝布产区可以清楚看出。那里的大雇主很少实行这种制度,但是挣扎于 1838—1841 年的萧条和周期缺乏现款环境中的小业主,却力图攫取杂货商小本经营的利润,来弥补制造业方面的损失,或者以卖不出去毛丝布支付他们佣工的工资。②

在 1842 年,兰开郡的某些大企业和许许多多小企业都千方百计地破坏法律,虽则曼彻斯特本地不大有这种违法情形。斯塔利布里治亦复如此。在比较小的地方,正如在布莱德福,由于生意清淡,致使缺乏资本和周转力的制造商不得不牺牲他们的工人,一般是织工,以挽救他们自己——“让生意不要散掉”,他们会这样说,倒也不是完全没有理由。③在那里也象在斯塔福德郡一样,有一些关心贫民的旁观者相信实际工资必会因这种制度而受到损失。来自贝里附近的腊姆斯博顿的一位宪章主义者的年轻医生麦克道耳说,没有实物工资制的艾希顿各厂的工人和情况的确很坏的格兰特各厂的工人之间的差别是显而易见的。④艾希顿的人都有积蓄,并且有些人还置有房屋。据他了解一幢值二、三百镑。在格兰特的人当中就没有一个这样的人。来自伍耳佛汉普顿的庞特尼牧师也就沃德勋爵的矿坑的煤矿工和邻近帕克塞德各矿的煤矿工作了一番对比。⑤ 一位巴恩斯利矿工说他宁要十七先令的现钱,而不要二十先令的实物工资或“代工资的商品”,一位蒙默思煤矿工则宁愿要十五个先令的现钱。①如果这种制度——在滥用的时候——只意味着每镑一、二先令的损失,那就是可证明庞特尼和麦克道耳的结论不错了。但是在四十年代英国工业界是否有百分之五、百分之七又二分之一或百分之

工资。《工商业审查委员会》(“S. C. on Commerce and Industry”),询问案第 10265 号。

① 《米德兰矿业报告书》,第 103 页。

② 《工资支付审查委员会》,询问案第 3306 号及以下(巴恩斯利),190 号及以下(布莱德福),1524 号及以下(蒙默思),1781、2328 号(南威尔士),1467、1668、3399、3448 号(苏格兰)。

③ 《维多利亚,第 5 和第 6 年,第 99 章[煤矿条例]实施情况报告书》(“Report on the Operation of 5 and 6 Vict. c. 99 [the coal-mines Act]),1852 年(第 21 卷,第 425 号),第 11—12 页。

④ 《针织机织工请愿书审查委员会》,1812 年,第 6 页。《针织机织工调查委员会》(“Comm. on Framework Knitters”),1845 年,第 14、72 页。《工资支付审查委员会》(制钉匠),询问案第 1076 号及以下。

⑤ 《工资支付审查委员会》,第 5、74 号及以下。一个每年工资开支在四千五百至五千镑的企业主说,他本可以得到四百镑以上的商店利润,但他不肯这样做。询问案第 612 号及以下。很少听到以毛布支付工资。

询问案第 290 号(巴特莱)。

① 《工资支付审查委员会》,询问案第 946 号(曼彻斯特),第 936 号(斯塔利布里治,但是那里有限令

租用工厂房屋的流弊),第 1699 号(乔利)等等。

十以上的企业滥用这种制度,目前是无法断定的。②

对“劳动人口”——无论是工业的或农业的——的福利的一切估计,只以主要挣面包的人的劳动收入为依据是不够全面的。但是除开少数像手织机织工那样一小部分特别不幸的人之外,早期铁路时代的家庭劳动收入不能不是揣测之词。儿童多么早就开始在家里参加作为手工业或厂外加工而进行的工业,或者为老板作工而挣取工资,是尽人皆知的。究竟工厂是否把开始作工的时间更加提早些,却不无疑问。办工厂的证人在 1816 年委员会中曾坚称在家庭织造方面开始工作之早和工作之长,同在纺织厂里不相上下,而且更加辛苦些。③现在所得而知的十八世纪的情况至少还没有任何有助于否定这种最早的说法的。在 1832 年萨德勒工厂法案委员会所提出的关于见证人本人或所知道的人开始正规工作的年龄的四十五项申述中,④ 有一位说是五岁,一位说是“五岁以上,”九位说是六岁,十二位说是七岁,五位说是八岁,五位说是九岁,七位说是十岁,其余则说是更高的年龄。十年之后,一项关于矿场的报告书发现五岁在约克郡、兰开郡、柴郡、德尔比郡和南威尔士都并非不普通;五、六岁在苏格兰东部“比在英格兰的任何地区”都更加常见;⑤七、八岁多半是典型年龄;而在北斯塔福德郡、累斯特郡、诺森伯兰和达拉姆各地以及苏格兰西部等少数区域,则通常年龄较高。在锡、铜、铅、锌等矿场,十二岁以下的儿童下矿的很少,十八岁以下的青年也不多。在 1843 年,关于纺织和矿场以外各种工业中的童工,据报告书解释说,“一般正规雇佣开始于七、八岁,”又补充说,“使用幼童和年岁很小的儿童的人都是亲生父母。”①在一切雇佣之中最年轻的,见之于(家庭)机器花边业。在这个行业里有这样一段记载:据说有一个不到两岁的孩子为他的母亲作工,还有同一个家庭的一个四岁的孩子为她一天作十二小时的工。在乔治一世治下的约克郡呢绒业中也有过这种情形:“没有任何东西到四岁还不能自立的。这就是为什么我们看到很少人家没有门的道理,”正如狄福以坦白愉快的心情所写的那样。②四岁的孩子正在当时英国的主要“轻”工业中干着他们按日的活计。

所以,当 1819 年的托利党工厂条例(乔治三世,第 3 和第 4 年,第 66

② 同上书,第 2052 号及以下。

③ 同上书,第 2173 号。

④ 同上书,第 3156 号(巴恩斯利),第 2290 号(蒙默思)。

⑤ 这项最低和最高百分数纯粹是我个人对可能性所具有的印象。对于所谓实物工资的滥用,我倾向于低数字,虽则大多数的实物工资似乎都是滥用的。

① 《就雇于 制造业者的童工审查委员会》(“S. C. on Children employedin … Manufactures”),第 203、237 页。

② 《报告书》,1832 年(第 15 卷)。

章)规定不满九岁的儿童不得进棉纺织厂,和 1833 年的辉格党条例禁止丝厂以外的任何纺织厂中不得雇佣九岁以下的儿童时,恐怕国会还不仅仅是在畏首畏尾地纠正一项纺织业的弊端,而且是把进厂年龄稍稍地提高到全国“贫苦劳动者”的通常和传统工作年龄以上——从而也稍稍限制了可能的家庭劳动收入——虽则已经有一些行业和地区,因为缺少机会,一般已经不让年龄很小的儿童,尤其是女童去作工了。在 1816 年的纽卡斯耳,因为没有纺 织业,而轻工业也很少,所以正式工作很少是在十二岁或十四岁以前开始的;更由于参加锡、铜、铅、锌各矿工作的年龄较大,所以使“大部分” 儿童“通常在这几年中”能入校读书。③

曼彻斯特或利兹之类的典型工业城为家庭较大的劳动收入提供了机会。但是有代表性的工厂童工的父母究竟是一位纺工还是另一种收入相当不错的纺织工人,还是一位新兴的机械工,还是,在另一方面,一位穷途末路的手织机织工或者作零工的爱尔兰工人,却无法肯定。从三十年代和四十年代纺织城的生活素描中可以看出,比较大的家庭劳动收入乃是例外,但是我们不应该忘记,儿童一星期所挣的这几个先令,加上这类工人的十五到二十多个先令,也会凑成这样一笔家庭收入,固然不够过什么好日子,总也还可以勉强为生免于冻馁。④

在轻金属地区中,正如在纺织地区中一样,儿童有足够的就业机会。在伯明翰区,“几乎在制造业的每一个部门中都雇佣了很多男女儿童。”① 妇女和女童正把男子和男童从制纽扣和刻螺旋钉头这类工作中排挤出去。伍耳佛汉普顿区的重铁器业并不雇佣童工——虽则到这些行业去的男童和到其它任何行业中去的是一样早的——而只有为了制造锡玩具、铁钉、铁链和螺旋钉,给垫板钻孔,以及在迅速发展的涂漆业中,多利用童工。“自从织布厂和纺纱厂采用机器以来,做铁钉和铁链的女童已十倍于往日,”②一位工人对 1843 年调查委员们这样说——这是一种凭印象的说法而不是一个统计上的估计。

伦敦为年龄很小的儿童所提供的正式职业比制造业区和农业区更少。在1851 年的人口调查报告中,①在这个时期之末,它只容纳了一百五十五名十岁以下的差童和五十八名使女——这无论就男童或女童来说都是最大的行业。在这类问题上,人口调查是容易有错误的,但伦敦方面的错误也未必比其它各地更大。棉纺织业在同一时期容纳了二千多名十岁以下的男童和将近

③ 《报告书》,第 18 页。

④ 《报告书》,第 195 页。

① 《游记》,第 3 卷,第 101 页。

② 《1816 年报告书》,第 24 页。《1843 年报告书》,第 203 页。

① 从下文(第 720 页)所举的关于兰开郡四十年代的友谊会大量会员的证据之中,可以看出一个典型家庭的收入,除必需开支外,是有一些剩余的。

二千名女童;呢绒和毛丝业将近三千名男童和二千多名女童;花边业——工厂法适用范围以外的一个行业——将近二千六百名女童;另草帽辫业——一种小型农村工业,②也是工厂法适用范围以外的一个行业——二千七百名女童和一千五百名男童。工厂限制刚刚触及伦敦;所以,如果已经有了年龄很小的儿童大规模就业的倾向,那一定会显现出来的。不载在人口调查报告中的非正式就业诚然很多;乞讨、沿街叫卖和贩报可能开始得很早;但是典型的伦敦工资劳动者——他们的工资,应该记得,并不是最低的——的子女在十岁以前总是呆在家里或者上学。在 1851 年,伦敦有十至十五岁的差童一万零五百名。此后,他们如果运气好而变成为手艺人,他们就开始学徒。在1851 年伦敦有二万三千名木匠和细木匠——伦敦最大的手艺行,也是自 1830

年以来在性质上或传统上,或者自 1730 年以来,就这方面来说,一直没有显著变革的一个手艺行——其中只有二百七十人不满十五岁,二千人十五至二十岁。③共有一万五千名油漆匠、铅匠和上釉匠,其中有二百人不满十五岁,一千三百五十人十五至二十岁。共有一万名印刷工——五百名(无疑是学徒)不满十五岁,一千八百名十五至二十岁。

在伦敦从事于家务工作的城乡少女的数目是非同小可的。举两个数字就够了。1851 年,伦敦计有十五至二十岁的“女性”十一万五千名,有富有贫, 有被雇佣的也有非被雇佣的,有未婚的也有已婚的。其中有三万九千名是挣工资的家务工。在自己家里不挣工资的更有多少呢?其中有一万名是女裁缝或女服裁缝;一千九百名做洗衣工作;一千四百名是成衣匠;一千一百名是鞋匠;另一千一百名在东头的丝绸工业中作工。约有九千名分散于首都的其它各种职业——制草帽和女帽的二百三十一人,制伞的一百七十五人等等。其余则是女学生、家庭妇女或很年轻的主妇,④她们既不像使女那样,因有她们管家而节省了家庭的开支,也不像女裁缝或丝绸女工那样挣钱贴补家用。

1851 年人口调查的显著结果——虽则完全不是决定性的——在全国范围内留给除孀妇外已婚妇女的正式工业工作的机会比对棉纺织厂和织户或制钉户的一些比较令人沮丧的当代记述所提示的还更加少些。不列颠在 1851 年共有主妇三百四十六万一千五百二十四人。其中有整整二百六十三万一千人填报为无具体职业的主妇,二十万零二千人为农场主或牧场主的主妇,九万四千人为鞋匠的主妇,二万六千人为屠户的主妇,三万四千人为旅店主或酒店主的主妇,另六千人为小店主的主妇。有孀妇七十九万五千五百九十人,其中只有二十九万人自称无具体职业。其余都填报了她们的职业或行业。所以不像是有很多经常无业的主妇漏未填报。从各方面来考虑,很可能

② 《1843 年报告书》,第 16 页。

③ 《报告书》,第 17 页。

④ “年龄和职业报表”,同上。

有大量在家里操作的织工、女裁缝、制钉匠、织袜工和制花边工等等只填报作主妇。⑤也很可能有大量在自己家里间歇地做某种厂外加工的妇女,连同偶尔作一点临时佣工的主妇,也是这样填报的;在真正厂外加工——诸如庐舍手套商和草帽辫商的某种厂外加工——和可称之为正式家庭工作之间是有无数等级的。鞋匠的主妇和少数小店主的主妇,既这样自称,就表明她们都像农场主、屠户和旅店主的主妇一样,都是和家庭行业有密切联系的—— 有这种联系的共计三十六万二千人——而在没有这类称呼的场合,自然就是没有这类联系的存在。如果这二百六十三万一千名纯主妇之中的大多数是没有从事于工业工作的,或者只从事于自己家庭工作中的某种附带业务的,那么在上述表列的五大类中的三十六万一千人以外,就还有五万名主妇可能是工业、商业或农业中的正式工人。从这个数字中可能还必须减去在十三万八千名妇女之中所看到的那些填报为独立贵妇或领受年金者的主妇——这类人大概为数不多。

只要对某些较大的妇女工业加以缜密研究,就可以证明总结的正确无误。在 1851 年所雇妇女和少女为所有各主要纺织工业的总数两倍以上的一切行业之中最大的家务工作方面,家庭主妇的确很少。①“根据报告,并从作证中可以了解,”密契尔博士在 1833 年工厂调查委员报告书的一件统计

附录中这样写道,“很少妇女结婚以后还在工厂中工作。”②分析仔细的 1851年报告书也表明了这一点。在二十四万八千名女棉纺织工之中,有十万零四千人不满二十岁,其中六万七千人是十五至二十岁;五万一千人二十至二十五岁;三万一千人二十五至三十岁;一万九千人三十至三十五岁等等。已婚妇女或孀妇的正式职业——如女佣或洗衣妇——的数字和这些数字在性质上恰恰相反。年龄每增加五岁,人数就更增加一些,直到四十或五十岁为止。纺织业各行的女性年龄的分配和棉纺织业相似;家庭工业性质更加浓厚的花边制造业和草帽辫业亦复如此。显然有很多妇女在二十至三十五岁结婚之后,就脱离了她们的行业。密契尔博士在十八年前说,大多数妇女在二十六岁以前结婚,也有很多是二十六至三十岁之间;“甚至还有少数是在此后五年之中。”① 在女裁缝、女服裁缝和成衣匠这个大联合职业之中,占比例最大的五年,不是十五至二十岁,像所有纺织业那样,而是二十至二十五岁。人数慢慢地减少到三十岁,三十岁以上就急转直下了。女服裁缝比棉纺织工结婚较晚,多半总是这样的。

在 1851 年以前,英国最为臭名昭著、虽则并不是最普遍、或许也不是最严重的滥用女工的情形,即煤矿中的情形,但早已制止了。当十年前事实

⑤ 它雇佣了二万八千名男工和三千九百名女工。

① 这类行业中的男工总是包括有在乡间学过艺的大量移民。

② 十五至二十岁的伦敦妇女只有大约百分之三是结过婚的。

① 关于伦敦的裁缝主妇的工作,参阅本书第 233 页。

被揭露出来的时候,女煤矿工本来就不会很多;已婚的女煤矿工则更少,虽则在矿坑中有一些主妇。这种习俗是地方性的。在诺森伯兰和达拉姆大煤田上,没有妇女下矿,在坎伯兰的一个老煤坑中只有少数几个;在沃里克、斯塔福德、希罗普郡、累斯特或德尔比一个没有;在南格拉斯特郡和北萨默塞特郡一个没有;在北威尔士一个没有,在西苏格兰很少几个。西莱定、兰开郡和东苏格兰的煤田是黑暗的地点,虽则妇女在柴郡和南威尔士,并偶尔在德安森林也是下矿的。一旦下矿,妇女就和男子做差不多同样的工作,除非妇女很少伐煤。操作过度、赤身露体和男女混杂情形的最不幸的报告是来自兰开郡和东苏格兰各地的。①太恩塞德的老早成熟的资本主义却没有这种奇形怪状的产物,也没有从对这类情况尚未进行调查或尚未发生反感的一个时代因袭下来的传统。

当 1842—1843 年童工就业调查委员对矿场和照当时法律规定的“工厂” 以外的杂项工业进行调查时,学徒制的生命力和这种制度的滥用曾给他们以深刻印象。在矿场和纺织厂里没有正式的契约或准契约的从属关系,虽则“接线童”或矿童对他的行业负有一定的义务,并且有人负责他的学习;但是“在大多数[杂项]行业和制造业中,”学徒却是原则。②有一些儿童是依法在七岁时由治安法官或济贫法监理员监临立约为学徒的;“但更多的学徒并没有经过任何法定的程式,但必须为师傅服务到二十一岁,虽则习艺可能开始于七岁,而且在这种制造业中可能并没有任何称得起技艺的东西可学。”③ 伦敦大部分劳动儿童开始学艺的年龄在本城是十四岁,在“各教区”是十二至十四岁。贫民学徒,如果是男童,一般是作鞋匠或裁缝的学徒——这是有很多自行操作的小工匠师傅招收学徒的两种行业——如果是女童,就作家务工或女服裁缝的学徒。在伯明翰,学艺也是普遍的,但学徒照例是住在自己家里,而不和师傅同住。在伍耳佛汉普顿区流行一种低级形式的旧式寄宿学徒制。儿童由律师经手非法的立约为学徒的比由治安法官或监理员依法立约为学徒的更多。如果年纪很小就作学徒,他们一上来总是听差遣或者干“脏活或家务活。”如果师傅身故,学徒就像“他的一部货物或财产”一样地处理。“谁⋯⋯接手经营,他就是这个人或这些人的奴仆,”一直到二十一岁

① 家务工作为 905,000+128,000 名农场使女:主要纺织工业(棉、毛、麻、丝)约为五十万名。

② 1834 年(第 19 卷,第 261 号),第 38 页。也应注意雇主的一项决议(1833 年,第 20 卷,第 1123 页): “任何 限制儿童劳动的措施都会迫使家庭主妇进厂工作。”在手织机织户中,主妇差不多总是帮同劳动的。

③ 同前。应注意:在 1851 年全国二十五至三十岁的所有妇女之中只有百分之五十九是主妇或孀妇。[在1921 年,英格兰和威尔士只有百分之二十三的女纺织工人是结过婚的(工业中的妇女,敕令第 3508、1930 号)。1851 年的百分比诚然高一些;但全文的一般论证还是站得住脚的。]

届满时为止。①

在设菲尔德,男童进刀具业作学徒,是同时作工匠师傅和半独立散匠的学徒的。“在大多数场合下,学徒⋯⋯和他的散匠师傅同膳同宿。”起初得几个便士一星期,在十五、六岁时可得几个先令。学徒总是一直作到二十一岁。在陶器业,凡在好一点的部门作学徒的儿童——照例是凭未贴印花的契约,从而也是非法的契约——要从十三、四岁一直作到二十一岁。伦敦、伯明翰和其它各地的玻璃工业都招收正式的“户外”学徒;但是在花边业、织袜业和花布印染业中却没有正式的学徒制。对于年轻的工程业,调查委员没有特别进行调查。②调查的结果是:有别于工厂学徒制的个人学徒制还照例是同手工业和小企业相伴随的;现在国家、自治市或行会既然都没有对师徒关系加以规定,因而几世纪来的规章法令所要对付的那些弊竇又都一一出现了;在像玻璃制造业之类需要高度技术的手艺行和伦敦最杰出的手艺行中, 这种制度都很容易重新恢复起来,或者自然地、健全地发展起来;并且济贫法当局也还没有脱却干系。在英格兰,人们仍常常让自己的孩子作家务工的学徒;从苏格兰(福耳克尔克)提出了曾于四十年前使皮尔和欧文大为震惊的那种弊竇的报告——爱丁堡的贫穷儿童被送到铁钉厂去作学徒,并从六、七岁就“担任最吃力的劳动。”①

直到艾希利勋爵利用 1842 年矿业报告所引起的反感,力图使整顿地面

上妇女的那项条例(维多利亚,第 5 和第 6 年,第 99 章)通过于国会时为止,法律并未因其是妇女的工作而对它的地点、时间和条件予以任何注意。不论工厂法的含意是什么,也不论它们的某些赞助人的意愿是什么,直到四十年代,工厂法所关心的还只是教区学徒、幼童或后来的“青年人,”并且往往以只关心这些人为理由而进行辩护。远溯自 1815 年,老皮尔就曾经为棉纺织厂儿童提出了十岁的年龄限制和十小时工作制。从那时起,十小时工作制就渐渐成为北部工人的理想,——儿童、妇女、甚至男工的十小时工作制。有气无力的十小时工作制运动在棉纺织城镇中可以追溯到 1825 年前后, 当时“同这件事有任何牵连都是不得人心的,甚至在广大群众之中,”正如这个运动后来的一位领导人这样承认说。②但是在约克郡,有组织的十小时工作制运动恰恰开始于 1830 年民主风潮之际。作为运动开始之标志的托利

党国教徒兼地产经租人的理查德·奥斯特勒在 9 月 29 日致《利兹日报》

(“Leeds Mercury”)的那封信中,也只提到在毛丝厂里被迫以过大的劳

① 《1842 年报告书》,第 24、35 并散见各页。

② 《1843 年报告书》,第 26 页。

① 《1843 年报告书》,第 26 页。

② 第 27 页。在威林哈尔,“一个小业主有时招收六、七个学徒而从不用一个散匠”(第 28 页)。[以继续学徒作为雇主财产上的一项负债乃是旧法律和旧惯例的一部分,而不是一种新的流弊。]

动强度进行操作的“几千名男女幼童,而主要是女童。”①十八个月之后, 工人走了四、五十英里到约克要求召开郡会议讨论工厂法案时所高举的旗帜,也是标以这样的字句:“看上帝和我们孩子的份上吧。”只有衣衫褴褛的儿童歌咏队,如果运动早期的记述是可以相信的话,高唱他们的工厂歌:

我们要十小时法案

我们非要不可——我们非要不可。

直到 1841 年成年妇女的工作时限方始在十小时工作党的正式纲领中占了一个项目。但是领袖人物所念念不忘的始终还是一般的限制和它的利益,而不问这种利益究竟是真的还是想当然的。②

这个运动在第一年中所通过的决议案表明了这一点——例如:“这项限制性条例旨在使于女童被迫每日从事十二至十六小时工作时⋯⋯而游手好闲的许多成年男子能以就业,以便平均和扩大劳动。”①1833 年有人建议“应由工厂中的成年工人通过工会⋯⋯为他们自己提出一项缩短工时的法案,”

②而老板们却向工厂调查委员们解释说,这个运动背后的推动力是想以十小

时工作而取得十二小时工资和希望能吸收“行业中游手好闲”的人员。③ 第二年奥耳德姆的纺工为八小时工作制进行试验性的罢工。④1837 年,工人缩短工时委员会准备把 1833 年条例缩短了的幼童的工时延长到十小时,如果他们不能把其余每一人的工时也减少到八小时的话。①

1833 年条例(威廉四世,第 3 和第 4 年,第 102 章)是对迈克尔·托马斯·萨德勒和他的国会继承人艾希利勋爵所提议的十小时工作制法案的正式回答。它虽是跟随在 1832 年审查委员会报告书之后,但却是以应制造商之请并在十小时工作制党的愤激之下奉派查明真相的特别委员的报告书为依据的。②当 1836 年这项条例完全生效时,凡十三岁以下儿童,除在丝厂准许

① 《1843 年报告书》,设菲尔德,第 29 页;陶器和玻璃,第 30—31 页;花边等,第 31 页。

② 《报告书》,第 30 页。

① 菲利普·格兰特语,引自赫琴斯和哈里逊:《工厂立法史》(“A History of Factory Legislation”)第 44

页。应该记住,纺工和其他男工本身就有一半是雇佣童工的。同上书,第 37 页。

② 引自《艾尔弗雷德》,(基德),《工厂运动史》(“The History of the Factory Movement”)(1857 年), 第 1 卷,第 100 页,及其它各页。这封信结尾说:“为什么在毛丝厂工作的儿童不应该受到像在棉纺织厂工作的儿童一样的立法规定的保护呢?”

③ 艾尔弗雷德,前引书,第 1 卷,第 237 页;第 2 卷,第 46 页。赫琴斯和哈里逊,前引书,第 65 页。

④ 引自赫琴斯和哈里逊,前引书,第 48 页。

① 致科贝特的《每周记事报》(“Weekly Register”)函,引自赫琴斯和哈里逊,前引书,第 56 页。奥尔梭普勋爵对费耳登说过差不多同样话。哈蒙德夫妇:《沙甫慈伯里传》(1923 年版),第 37 页。

② 《第一次报告书》(1833 年,第 20 卷),第 849 页。

十小时工作外,不得在任何一日劳动九小时以上,或任何一星期劳动四十八小时以上。凡九岁以下儿童,除在丝厂外,不得在任何工厂劳动。几十三至十八岁的青年不得每日劳动十二小时以上或每星期劳动六十九小时以上。凡十三岁以下的儿童,除劳动外,每日须读书两小时。设巡回视察员四人,监督条例的执行。为了这个目的,他们赋有和治安法官同等的权力。

调查委员会解释说,曾经有“几位杰出的制造商”③建议这样一种视察制度,但并未举出他们的姓名。这些制造商曾力请指派驻厂视察员,而调查委员之所以反对这一政策,主要的理由就是开支太大。不应忘记,直到 1821 年约克郡一直都有呢绒视察员和检查员;约克郡、兰开郡和柴郡的法定毛丝委员会就是在这个时候也还有三个视察员;也不应忘记,曼彻斯特棉纺织界的正派人士曾经试行不用视察员而由他们自己的委员会执行法律和他们的失败。④巡回视察员使新条例发生了实效,但是视察员的指派并非像往往所说的那样一种创举。他们对阁员的正式报告书和人选的类型却是真正开行政上的先河。⑤

1833 年的调查委员所会见的一位证人——利兹的塞缪尔·斯密先生—— 请求他们扩大调查范围,并对矿童、女服裁缝学徒、商店助手和女学生,特别是,照他说,和工厂童工同样不卫生的所谓社交进修学校的女学生加以考虑。⑥但他们无权这样作。七年之后,在艾希利的鼓动下指派了一个草拟矿场和制造厂童工和青工报告书的调查委员会;但是女服裁缝店、商店和学塾都不在查报之列,因而必须俟诸異日了。在这期间工厂条例方始实施,但是屡遭失败,北部十小时工作制主张者尚未予任何支持,因为他们把它看作是一个可耻的骗局。对童工、青年和成年实行三套不同的工时制事实上是有困难的,这表明只有常常谈及的一项动力限制法( limitation-of-motive- power law)才是最有效的解决方案。

矿场报告书在 1842 年 4 年 21 日方始签字。7 月 7 日艾希利提出了他的法案,尽管上院“表现得那样冷酷无情,那样善于自欺,”为他向所“未见”,

①法案还是在 7 月底以前就在两院都通过了——但附有伦敦德里勋爵领导下

的反对派所授意的几项修正。维多利亚,第 5 和第 6 年,第 99 章开宗明义就说“因为妇女和少女不宜受雇于任何矿场或煤矿。”绪言中接下去写道: “理应对于矿场和煤矿中的男童雇佣办法制订章程,并对矿场中劳动者的安

③ 韦伯夫妇:《工会运动史》(1920 年版),第 151 页。

④ 赫琴斯和哈里逊,前引书,第 60 页。

⑤ 《报告书》是 1833 年的第 20 和 21 卷,《补充报告书》是 1834 年的第 19 卷,第 261 页。关于十小时工作党的看法,参阅艾尔弗雷德,前引书,第 2 卷,第 33、43、47 页。

⑥ 《报告书》,第 20 卷,第 68 页。

① 本书第 422、426 页:关于曼彻斯特委员会,参阅《报告书》, 1833 年,第 20 卷,第 32 页——“已经暂时放弃了的”一个企图。

全有所规定。”妇女不得下矿,但可在坑边劳动。不满十岁的男童不得下矿。非“十五岁以上的男子”不得负责起重机。矿工的工资一律不得“在任何酒店、酒馆、啤酒店或其它娱乐场所支付,”这是绪言范围外的一项为社会便利计的条款。成为日后矿业法典之混合基础的各式各样的条款都委由视察员监督执行,视察员有向女王陛下的主要阁员之一提出报告的现已确立的义务

——但是人数未作具体规定。

政府并没有根据 1843 年的报告书而有所行动或者提出任何建议。两年之后,艾希利提出了关于所查报的行业之一印花厂和类似企业的一项法案。漂白、印染和砑光等类似企业部分在议会中被否决,印花厂法案则成为维多利亚,第 8 和第 9 年,第 29 章。但是在提出报告书这一年,这时已有视察员经常呈送报告的政府,为已立有章程的各行业提出了一项新工厂法案。这一法案由于有欠审慎的教育条款而引起了教派的情绪,致不得不予以撤回。经过修改之后于 1844 年再行提出,它终于以维多利亚,第 7 和第 8 年,第

15 章而立为法律。在辩论时,下院业经接受了艾希利十小时工作制的动议, 但在格里姆和皮尔的行政鞭策下,又复反悔。②但是工厂改革家所孜孜以求的,这项条例毕竟作到了不少。它规定了机器的圈围,这是最好的雇主久已采行而为视察员所要加以普及的一项办法。③它在各项规定中都把妇女和青年划归一类。它建立了儿童半工制,虽然准许他们从八岁起而不是从九岁起开始作半工。它规定以第一个受保护的人在早晨上工时间为法定工厂日的开始,并规定妇女和青年在同一个时间进餐,从而向正常工作日的确立迈进了一步。它更以种种方法加强了视察员的权限。

在国会日益友好的态度鼓励下,十小时工作党继续努力不辍。在 1846

年 1 月艾希利提出了一项法案,北方支部并且创立了一家报纸。从艾希利手里交到自十岁起就为一家纺织厂的十小时工作制而奋斗的托德默登教友派教友棉纺工约翰·费耳登①手里的 1846 年法案被否决;但是费耳登在 1847 年又复当选,并于下院三读时以一百五十一票对八十八票,于上院在主教们的协助下甚至更容易地取得了胜利。在这项法案提出时,《经济学家周刊》上写道:②“这个原则和谷物法争论时的那个原则恰恰相同⋯⋯现在唯一特别受惠的阶级⋯⋯公然不再是地主而是工厂工人了。”在这项法案通过时,

《经济学家周刊》的那篇以“上院和下院联盟查禁工业”为题的社论中充满了对牧师的讥诮之词。①雇主——这是一个不景气、很不景气的年头——“相

③ 《报告书》,第 20 卷,第 577 页。

① 霍德:《沙甫慈伯里第七代伯爵的生平和事业》(Hodder,E.,“The Life and Work of the Seventh Earl of shaftesbury”),第 1 卷,第 431 页:另引自哈蒙德,前引书,第 80 页。

② 这段插曲见于大多数的政治传记和哈蒙德的《沙甫慈伯里传》,第 97 页。

① 排灌专家斯密所管理的这个第因斯顿厂和班纳曼的阿伯丁厂在 1833 年都把机器很好地围起来了。《1833 年报告书》,第 20 卷,第 16 页。

信事实可以证明,工厂劳动时间减至十小时就不能不使制造业工人重冒最近这一次最剧烈灾祸的危险[‘完全无工可做’],并承担它的一切后果,但一切都要看工人了。”条例开始生效:工业恢复了:而 1849 年曼彻斯特区

棉纺织业的工资几乎和 1841 年相同,②而生活费却降低了百分之二十至三十。

在提出十小时工作制法案的那一年,艾希利担任了扫烟囱男童协会的主席,来拯救另一类被滥加使用的儿童。③下议院大体上是对扫烟囱者具有同情的。自 1788 年以来就一直有为他们利益计而提出的立法。立法的失败充分说明了一项取缔性法律没有适当的执行机构的弱点,尤其在以法律适用于既小而又分散的群体时。在 1817—1819 年,几次取缔这种习行办法的试图

——唯一有把握的良药——都一一归于失败。上院否决了这些议案。用意很好的 1834 年条例(威廉四世,第 4 和第 5 年,第 35 章)已经把让儿童爬进未熄火的烟囱定为犯罪行为;禁止十岁以下的学徒;并且订定了建筑气道那些显然无人奉行的条款。④这些条款又都列进了 1840 年的一项条例(维多利

亚,第 3 和第 4 年,第 85 章)中,为促成这项条例,艾希利是起了一定作用的。凡不满二十一岁的人,一律不得扫除烟囱,也就是说,除工厂的宽烟囱外,任何人不得作清除工作;凡不满十六岁的男童一律不得作扫烟囱者的学徒。但是扫烟囱者未始不可雇用没有学过徒的男童;也没有任何人监视家庭的气道;在四十年代这项法律虽已在伦敦等地施行,艾希利的协会却还有一段长期的斗争有待进行,而在这项议案变成法律二十三年之后,查理·金斯莱还写了一部《水婴儿》(“The Water Babies”)。④

“新济贫法修正条例的通过,”据那位当代的工厂运动历史家在 1857 年写道,“有伤劳动人民之心更甚于从而对全国真正贫民所造成的剥夺。对也罢,错也罢⋯⋯英格兰的工人却认为新济贫法乃是一种惩罚贫穷的法律。”②“请愿人认为,”一位宪章主义者对 1842 年的国会呼吁说,“济贫法巴士底狱和警察分所之所以同时存在就是由于不负责的少数人更加想要压迫多数人,想把他们活活饿死。”③刚刚领略了,在比较有政治头脑的人看来,随着选举改革法案这桩更加不可思议的背信行为而来的 1833 年著名的背信行为,这项法律又降临到了北部各工业区。工厂运动的每一位受过教育的领袖都起而反对。一直为反对马尔萨斯主义而争辩的萨德勒——他曾以此之故在年轻的马考莱先生笔下大受讥讽——于 1835 年逝世,因而这项法

② 这是他父亲的厂。艾尔弗雷德,前引书,第 1 卷,第 330 页。

③ 1847 年 2 月 13 日。

④ 1847 年 5 月 22 日。

② 参阅哈蒙德夫妇:《城镇工人》,第 9 章和《沙甫慈伯里传》,第 218 页及以下所作的全面叙述。

③ 即“扫烟囱者及其学徒的加强管理以及烟囱和气道的安全建造条例”。

律是敢于多么马尔萨斯主义就多么马尔萨斯主义的。④奥斯特勒和“比尔利的布尔教区长”认为它既不合乎基督教教义,也不合乎宪法精神,并且他以极投时好的演讲术这样说道——“新济贫法中所包藏的不信不义,是和真理不相容的虚妄,是和正义不两立的暴虐,是和上帝相敌对的魔鬼。”①和科贝特一同当选改革后的国会的奥耳德姆议员约翰·费耳登和他们的看法完全相同。科贝特一直在下院同这一法案作斗争,并且在 1835 年弥留之际,还在对强制执行“意欲使中原和南英格兰人民以更加粗爄的粮食为生的这项法案”的“两千镑收入一年的刘易斯和一行字一便士的查德韦克之流”大肆威胁。②在 1834—1835 年开始可以从兰开郡听到了约瑟夫·雷讷·史蒂芬斯那位美以美会卫士力教派的牧师和人民的先知先觉者的声音了。几年以来他一直周游全国。这是何以在 1838 年 1 月这个声音响彻了纽卡斯耳的原因。“人民不会忍受这一切,并且我可以说,等不到夫离子散,投入土牢,食以‘■粥’——等不到妻女穿上囚服——等不到那样——纽卡斯耳就应该,而且必须——用唯一的方法,用赞助这项可恶法案的一切人的鲜血把这一场大火扑灭。”③

这项法律果真像济贫法调查委员会原来建议的那样来制订,果真完全照执行委员所希望的那样来贯彻执行——也就是不给身体健壮的人以任何户外救济或者给以不能再少的一点救济④——那么北部是未见得不会流血的, 虽则或许不是这项“可恶的法案”的许多朋友们的血,尽管史蒂芬斯希望这项法案的敌人会让“每一个男子汉拿起他的燧石枪、他的单刀、他的宝剑、他的双枪、或他的长矛,每一个妇女拿起她的剪刀,每一个儿童拿起他的一包扣针和他的一盒钢针。”⑤在英格兰各工业区中用于任何一类贫民救济方面的款项都不敷用;而在苏格兰工业区中,对身体健壮者的救济事实上等于没有。只有手织机织工、织袜工之类比较少数的人得到了一点经常的帮助来补劳动收入的不足。①在三十年代,织工的处境已每况愈下。随着出口工业热的日甚一日,贸易的起伏愈大,受影响的人数亦愈多。如果除习艺所的救济外,完全拒绝给身体健壮和病者老者以临时性帮助,则未始不会引起恩格斯在 1845 年还预料为势所难免且已迫在眉睫的流血革命。事实上,一则因

④ 1851 年的人口调查数字完全支持这项有关伦敦的文艺作品的证词。

① 艾尔弗雷德,前引书,第 2 卷,第 76 页。

② 引自比尔:《社会主义史》(Beer,“History of Socialism”),第 2 卷,第 132 页。

③ 本书第 434 页。

④ 奥斯特勒,见艾尔弗雷德,前引书,第 2 卷,第 76 页。

⑤ 《政治记事》(“political Register”),诺曼第时代的一篇论文,1835 年 6 月 10 日。这篇论文是口授的。他死于 6 月 18 日。“两千镑收入一年的刘易斯”即资历深的调查委员刘易斯。

① 引自加米季:《宪章运动史》(Gammage,R. G.,“History of the Chartist Movement”)(1894 年版), 第 56 页。

为这项法律的制订方法,再则因为在 1836 和 1840 年之间工业区已经吐露了它们的心情——愤激而又多少染有邪说异端的那种心情——户外救济并未完全拒发。

当调查委员在 1834—1835 年适用新救济法于农村区域时,适值丰收—

— 1835 年是大丰收——粮价低廉。这大有助于 “非贫穷化”

(depauperisation)。②但是当它在 1836—1837 年开始施行于工业区时,

却适值贸易萎缩,特别是在棉纺织业方面,生活费已开始上升,并且在 1839

年已经达到,而且在 1840 年仍然保持着自战后萧条时期在 1820 年结束以来

除 1825 年一年外向所未有的最高峰。调查委员们不得不在早已草草地组织起来反政府的人民之中进行工作。③ 在兰开郡的很多大的、半城半乡的教区以及在划分成为“镇区”和“礼拜堂区”并有纺织厂、矿山和铁工厂遍布其间的西莱定,也像在诺森伯兰或达拉姆的许多纯矿业教区那样,曾经有一种组织散漫的旧式济贫法执行机构,而没有习艺所或任何种类的中心济贫院。曼彻斯特有它的“并不可怕的”、管理良好的济贫院,收容在院里“毋宁是一种惠施。”威根有一个里面可以分娩的济贫院。在利物浦的纪律严明的大济贫院中,单身男女严格隔离,已婚者可以同住。④所以,甚至在已经为 1834 年原则打下基础的地方,建立在这个原则上的现有机关也未始不须加以清除。不能期待那个时代的兰开郡人和约克郡人,纵令是对这项条例抱有好感的那一类人,会欣然接受萨默塞特济贫院的命令。他们的先辈从没有被要求接受过任何这类的命令。调查委员们的工作在 1837—1838 年变得艰巨万分。

在奥斯特勒的故乡哈德兹菲尔德,第一批选举出来的监理员没有打算采取行动;第二批则受到了群众的围攻;直到 1838 年迈克尔天使节,①这项法律方始生效。②在托德默登,费耳登家族以关闭工厂来压迫监理员辞职。(因为三十多年来托德默登联合教区从没有过济贫院。)在布莱德福有过严重的骚动。为了安抚工厂区域,调查委员修正了他们对兰开郡和西莱定三十一个教区的政策。他们并没有颁发禁止“发给任何在业的身体健壮的男性贫民(非教区工作也是一样)或靠他为生的人”③以现金救济这道著名的命令,即已

② 本书第 572 页。

③ 这篇演讲的原文,见加米季,前引书,第 57 页,和霍佛耳的《宪章运动》(Ho-vell,M.,“The chartist Movement”)(1918 年版)第 80 页所载的那篇刊于《北极星报》上的演讲相比,读起来更加像是民众演讲。

④ 例如在奥耳德姆只有织工才能得到正式救济。《1834 年报告书》(1834 年,第 28 卷),附录甲,第 918

页。关于工业区的开支,参阅本书第 452 页。

① 本书第 573 页。

② 霍佛耳,前引书,第 86 页把“民众运动”说成是“完全无组织的”;但继而却指明(第 91 页)委员会的出现,这些委员会却“早已在工厂条例运动中执行职务了。”

③ 《1834 年报告书》,附录甲,第 28 卷,第 914、918、922 页。

实行于南部所有农村联合教区的那道命令,而只训令监理员依照伊丽莎伯条例和“有关济贫事宜的其它一切成文法”处理救济工作。这就使监理员有了援引过去成例权宜行事的余地。当调查委员在 1839 年年底报告进展的情况时,他们也没有声明停发补助工资津贴的禁令已适用于诺森伯兰、坎伯兰、韦斯特木兰、达拉姆、约克郡或兰开郡。①在第八次报告书(报告 1841—1842 年的情况)中,他们解释说,在共总五百九十个联合教区之中,还有一百三十二个没有奉到取缔户外救济的一般禁令。②其中包括没有习艺所设备的农村联合教区,主要是在威尔士;首都各联合教区;以及兰开郡、柴郡和西莱定制造业区域中的联合教区——这是一张有效的一览表。甚至在真正补助工资的救济金停发之后,户外救济一般也还是照旧进行。调查委员到底敌不过习惯,敌不过可怕的贫困和易于触发的同情心。在 1834 年,正如他们之中有一位不合文法的写道,“户外救济的消灭是可以期待的,至少可以减少到成为例外的程度。”③在 1844 年截至报喜节为止的那一季度中,在英格兰和威尔士的习艺所中受救济的有二十三万一千人,在所外受救济的有一百二十四万七千人。在 1848 年相应季度中的数字则是三十万零六千人和一百五十七万一千人。④

凡是调查委员取得胜利的地方,他们都是以一定的代价取得的,而这种代价是他们不但已经料到而且敢于承担的。诺丁汉是自始就以很大的决心执行拒发户外救济规定的一个城区。⑤也正是诺丁汉的市长在 1840 年写了下述的一段话:“拒发临时救济金和只是为了使申请人裹足而提出院内救济的审查的那种苦痛和败坏风俗的后果,是世人所不尽知的。在这个时候,贫民(由于怕进济贫院),把衣物家什一件一件地卖掉或当掉,直到身无长物而后已⋯⋯。”① 这个“不足取的原则”正照它所打算发挥的那种作用发挥着作用。到了四十年代,这个原则几乎到处都多少发挥出一点作用了,尽管户外救济并未能取消。不论它在经济上有怎样的优点,也不论它实施于贫穷化的农村区有多大的必要,它在城镇中却是一个后患无穷的刺激。

补充这样一句话才是公平的:就当时北部的民风来说,委员会的每一个措施都不失为一种刺激。在 1834—1835 年的早期,他们就从最可尊敬的棉布制造商方面得悉把劳动家庭从地窄人稠的乡间迁入蒸蒸日上的工业区是有利的。他们所请教过的人们之一——博耳顿附近的土顿人埃德蒙·阿希沃

① 按系 9 月 29 日。——译者

② 尼科耳斯:《济贫法史》,第 3 卷,第 250 页及以下,另霍佛耳,前引书,第 5 章。[韦伯夫妇:《英

国济贫法史》,第 2 编(1929 年版),第 1 和第 2 章。]

③ 尼科耳斯,前引书,第 3 卷,第 167 页。

④ 同上书,第 286 页。

⑤ 同上书,第 305—306 页。

① 尼科耳斯,前引书,第 2 卷,第 391 页。

思——曾对他说:虽则苏格兰人、爱尔兰人和各色的北部人都涌入了兰开郡,但是来自串特河以南的人,他自己还只遇到过一个。②调查委员送去了少数几个,继而又由曼彻斯特卫生委员会秘书和他们的助理员凯伊博士③ 撰拟了一项关于过去情况和未来展望的报告书。据凯伊计算,在 1821—1831 年这十年之间,每年迁入兰开郡的移民为一万七千人。他们曾经访问过一些最早从南方来的人——“我从来没有过更加愉快的旅行,因为没有任何事比移民对调查委员在他们处境方面造成的变革普遍表示感激之意更加令人欢欣鼓舞了。”④凯伊虽然是一位官员,仍不失为一个无可指摘的证人。看来展望甚好。何以应该再有一些南部乡下人同爱尔兰人去分享一点兰开郡的机会,理由是不一而足的。另外又送去了一些——注入棉布之乡的移民洪流中的最多也不过几百或几千滴而已。①

调查委员们不幸在他们的第一次年度报告中公布了他们和埃德蒙·阿希沃思的往来函件。在某一封信中他曾经写道,移民“将有助于使工资平均化并在一定程度上防止一些近来风行的‘罢工’。”于是反济贫法派抓住了这句话。这是另一件“和萨默塞特济贫院三人组那种暴君的野蛮行为”一类的事件,要用船把可怜的贫民从南部装运到兰开郡去压低工资和破坏“罢工”, 然后再把他们也投入自己帮同造成的惨境。报纸和讲坛拿它作了多少年的宣传。②

在这期间,甚至在调查委员还没有开始把严格的户外救济原则适用于工厂区域以前,反济贫法运动就已经蜕变为宪章运动了。在约瑟夫·斯特季和伯明翰改革家开始活动或在罗维特为伦敦工人协会起草人民宪章之前,对于社会动荡感觉灵敏的弗格斯·奥康奈耳就已经在 1836 年把北英格兰“浓阴密布的”天空下的民风提出作为例证了。③奥康奈耳发现北部的天空是有利的,他的星辰就是《北极星报》。直到 1848 年宪章运动瓦解时止,伦敦的天空始终险恶万状。北部的宪章运动者对于首都这种温和的空气大为震怒, 他们有一简单但无疑是正确的解释。伦敦工人“的工资比北部工人的工资多些。”④在北部也有收入不错的工人,但是,广大的宪章运动者,却是由一

② 这次的增加在很大程度上是由于饥饿的爱尔兰人流入。所引证的数字纯是为了说明调查委员会失败的程度。

③ 尼科耳斯(前引书,第 2 卷,第 391 页)热烈地加以表扬。

④ 罗沃思:《论诺丁汉济贫法行政》(Roworth,W.,“Observations on the Administration of the Poor Law in Nottingham”)(1840 年版)。

① 尼科耳斯,前引书,第 3 卷,第 215 页。[参阅雷德福德:《英国的劳工迁徙》(1926 年版),第 6 章。]

② 已故凯伊—夏特耳沃思爵士。

③ 引自尼科耳斯,前引书,第 3 卷,第 219 页。

④ 从苏格兰和爱尔兰邻近地区继续源源而来。

批清醒的唯心主义者、预言家、骗人的预言家和野心家、连同有限的几个真正革命家领导的一支穷人的大军。职工互助会或工会,整个说来,是避不参加的;虽有鞋匠工会之类的少数工会是彻头彻尾的宪章运动者。当宪章运动的领袖们谈到为宪章运动而举行总罢工时,并没有得到工会的反应;虽则参加罢工的互助会成员扬言要一直举行罢工“到宪章成为国法时为止。”最重要的是,最强有力和最技术性的工会从不会以它们的基金进行宪章运动的冒险。①不幸的和不熟练的手织机织工和针织机工、失业的职工连同少数矿工和其它粗鲁的人都是典型的信徒,群众大会的群众,《北极星报》的忠实但常常受骗的读者和国民捐的捐助人。负担不起职工会的织袜工和织工②不知何以却能为这类事筹得款项。难道他们不要加速宪章的实现吗?难道宪章不是要使曲者直而崎岖者坦吗?

运动的经过是社会政治史学家分内的事。经济学家所注意的却是这个运动随着年成、海外贸易和铁路兴筑的波动,随着济贫法方针的变革,随着对享受者的国会丧失信心,并随着那些并非出于自然地嫉视富有并对政府抱偏见的人,在皮尔——尽管他在工厂立法方面有过不良的纪录——开始让一些抱怀疑态度的人相信当政者真正关心老百姓时部分地恢复信心,而产生的起伏。

从英国所有各工业区为宪章运动补充了新生力量,并延缓了修正济贫法在英国充分实施的三十年代后期和四十年代初期的那次贸易萧条,试行了苏格兰的旧济贫法,但发现它并不合用。③苏格兰济贫法是从十六世纪一成不变地因袭下来的,对四十年代的克莱德塞德并不适用。苏格兰教会大会在1839 年的报告书中指出:“对失业人民的处境,不应忽视,在很多场合下对这类人于偶然生病或遭非常灾祸时应给以临时救济,虽然这并不是一个权利问题。”①但是地方当局所给这类人的救济微乎其微。在 1819 年培斯利发生严重失业问题时,世袭财产继承人和下级教务院等当局曾经因申请人身体健

① 参阅艾尔弗雷德,前引书,第 2 卷,第 69 页及以下所述和巴克斯特:《巴士底狱记》(Baxter G.R.W., “The Book of Bastilles”)(1841 年版)。野蛮行为云云一语系录自巴克斯特书,弁言,第 10 页。他的皇皇巨著是一部为反对辉格党使用的剪报的摘要,包括有很多不载于尼科耳斯书的丑恶事实。[也有很多夸张之词和失实的记述,正如韦伯夫妇,前引书,第 162 页及以下各页中所指出。]

② 霍佛耳,前引书,第 93 页。

③ 同上书,第 144 页,引内政部档。

① 韦伯夫妇:《工会运动史》(1920 年版),第 175—178 页。霍佛耳,前引书,第 169 页。扬言欲为宪章而举行罢工的罢工者只是在 1842 年运动发展到最高潮时期举行过,后来恐怕就是一句空话了。[关于罢工政策,参阅普鲁麦:《一百年来的总罢工》(Plummer,A.,“The Gen. Strike during one hundred Years”),

《经济季刊》(经济史),1927 年,和克鲁克:《总罢工》(Crook,W.H.,“The General Strike”)(北卡罗利纳大学出版社),1931 年版。]

壮而拒绝给以任何帮助:并且这项决定经法院宣布为有效。②在 1840 和 1843 年之间,培斯利的灾难又如此之严重,以致不得不成立一个专门救济委员会在特威德河南北两岸进行筹款。伦敦方面送去了四千七百一十五镑的捐款和一位济贫法专家,连同一份注意事项请托书。③那位专家报告说,在 1841—

1842 年培斯利本身——以摊派或捐募的方法——为健壮贫民筹得了一千二百二十七镑十四先令八便士,并且说在那一年有一万至一万三千人靠救济为生;此外还有大约七百名“合法贫民”,他们的救济金共三千六百八十二镑, 几乎是为旧苏格兰法所规定的“伛偻、病、残和体弱”者的一笔正常开支。

①

为了对苏格兰济贫法制度进行缜密而详尽的调查,在 1843 年 1 月指派了一个委员会。在苏格兰久已就有了主张改革的人士,②培斯利遂成为可乘之机。调查委员在 1884 年写道:“健壮者因不能就业而领得救济金的事例, 殊不多睹。”③格拉斯哥警察局的米勒大佐曾经向他们说明了这项办法的一个通常的后果——“在冬季常常无工可作的石匠、砌砖匠和石板瓦匠等等有时陷于贫困不堪之境,除沿街乞讨外别无任何取得救济的方法,而他们除非走投无路是很少或绝不行乞的。”④ “合法贫民”之中的正式的、许可的、领有证件的乞丐,不仅仅在高原,而且在佩思和克科迪也都可以看到。“甚而至于没有证件的,”这类贫民也可以一星期行乞一、两天。⑤残废津贴既“一般都不够用”——爱丁堡市议会已经有很多年“不肯增加捐派”⑥—— 行乞或更糟的办法就有了必要。“要么偷窃,要么就挨饿,”一位爱丁堡的牧师这样说,他不禁问道,究竟这种抉择是否促进了人格的独立呢,而据说这却是这种制度的优点。①

在济贫金之中几乎没有什么医药救济的规定。(米勒大佐提到在患热病时,格拉斯哥卫生委员会由私人基金部分地供给这类病人以洗床单的肥皂和苏打。)因为整个制度都基于户外救济,所以济贫法机构非常缺乏。格拉斯

② 本书第 268 页。

③ 本书第 453 页及以下。

① 引自尼科耳斯:《苏格兰济贫法史》(1856 年版),第 112 页。

② 同上书,第 125 页。这是培斯利披肩的时代,因为风靡一时而成为一种最危险的大宗货:继而一败涂地。布莱尔:《培斯利披肩》(Blair,M.,“The Paisley Shawl”)(1904 年版),第 25 页。

③ 爱德华·特威斯累顿,巴利奥尔研究生,济贫法助理调查委员。

④ 《苏格兰济贫法调查》(“Poor Law Inquiry,Scotland”),1844 年(第 14—20 卷),第 14、3 页。关于“合法的”和“临时的”贫民,参阅本书第 454 页。

⑤ 诸如爱丁堡医学会的阿利森教授:《论苏格兰济贫法》(“Remarks on the Poor Law of Scotland”),第 4

版于 1844 年问世。

⑥ 《报告书》,第 3 页。

① 《报告书》(作证记录),询问案第 5672 号及以下。

哥除市立医院外仍一无所有。爱丁堡有三个慈善习艺所。在佩思,“管理人员租下了一幢房子,其中住有四位老婆婆。”②在格拉斯哥的巴罗尼教区, “无依无靠的贫民和儿童”分住在四幢房子里。在第一幢里,时常有十八个儿童分住于十四英尺见方的两个房间。在第二幢中,有十四人很好地安顿在四个房间里。第三幢的一个房间,一进门就有——“一个赤身露体的疯子站在火炉旁边,另一个老年人病卧在床上。”在第四幢中,“有一间男寝室住了两个女白痴。”敦提没有济贫院,生病的贫民都住在院外。③这些,应该记住,都是合法的或“登记的”贫民。“临时贫民,”正如调查委员所指出, 在任何地方都没有得到多大帮助。

调查委员是非常保守的。他们主张应完全承认医药和教育补助为济贫基金的正式开支。他们力主设立更多的济贫院。他们认为合法贫民应该得到足够的津贴。他们赞成推翻过去用教堂募捐供临时贫民之用的惯例——“事实上”早已“抛弃了”。④ 但是鉴于捐派(济贫捐)的渐次扩大,他们并不赞成把它订成为强制性的。经过对身体健壮者的救济作了一番“热心的调查” 之后,他们指出,⑤在低地的农业制度中,连同它的寄宿工人,问题并不迫切;但鉴于高原的内部组织,高原的救济可能是伤风败俗的;所以只要苏格兰酒的消费量依然同英格兰保持三与一之比,它在城镇里就是具有危险性。他们宁愿以修改了的现行法作为凭借,而以自愿捐款应付万一之需。

来自英国南部的济贫法专家爱德华·特威斯累顿,因为正如他所声称, 这种办法甚至不能保证给老弱以安适,因为没有把医药补助订成为强制性的,因为没有建议在城镇中设立身体健壮者的“收容所”或“避难所”(照英格兰济贫法上的用语为临时收容所),因为并未坚持设立济贫院,并且因为对于周而复始的失业问题的解决未作任何建议,所以他不同意上述的意见。⑥

从而产生的法律(维多利亚,第 8 和第 9 年,第 83 章)是不能使特威斯累顿满意的。这项法律甚至仿效英格兰修正法到了这样的程度,竟在苏格兰成立济贫法监理委员会——设正式委员若干员,其中三名由国王委派。委员会得核准承办济贫法事宜的联合教区,而不像在英格兰那样强迫实行。在每一个市教区或联合教区之中有一个由选举产生的贫民管理委员会。在已采行派捐的教区中,农村贫民管理委员会是部分兼任部分选举的;①在没有派捐办法的教区中,即以旧济贫机关——世袭财产继承人和下级教务院——为

② 《报告书》,第 12 页。

③ 同上书,第 14 页。

④ 同上。

⑤ 同上书,第 10 页。

⑥ 同上书,第 23—24 页。

① 《报告书》,第 52 页。

贫民管理委员会:这类的贫民管理委员会得在监理委员会的同意下采行捐派办法。济贫院亦复如此——凡居民在五千人以上的教区得自愿成立济贫院, 但无此义务。任何教区如设有济贫院,就必须有一合格医务人员为该院服务。不论有无济贫院,教区都必须“以公平而便宜的方法⋯⋯”给生病的贫民以医疗照顾和生活的安适。鼓励教区资助疗养院、施药所和救济院。每一教区应有贫民视察员一人或数人。捐派所得款项得用于临时贫民——“如能不致造成误认为身体健壮的失业者有要求救济的权利这样一种印象”(第 68 节)。这样,主动权就完全像调查委员会所希望的那样操在教区手里了,虽则贫民如认为救济不适当,得向监理委员会控诉,并可获得胜诉。但是这一条例确实以种种方法使依法有权受救济的人在本教区以外取得救济比过去容易得多了。

这项法律推行得很慢,并且遭到了严重的困难。没有任何济贫制度可以立刻轻而易举地适用于刘易斯、特维得尔和格拉斯哥工业区的。1845—1847 年高原和西群岛的马铃薯歉收造成了为正常时期制订的法律所不能解决的问题。爱尔兰的临时工大量涌入克来德河流域。组织医药救济到处都是有困难的;高原各地则完全无此可能。到 1848 年,只有八个新的济贫院奉到核准——而尚未建成;该管当局才刚刚建议监理委员会采取这样一项事属万幸但已为时过晚的决定:“凡身体健壮者临时或无可避免地遭到失业,从而陷入饥寒交迫之境,得视为依法可领取救济⋯⋯的临时贫民”。②监理委员会已经有过这样的话,说这项条例引起了贫民的“非分之想。”③在它开始工作的前三、四年看来是不会使这些愿望得到满足的。

1833 年的工厂调查委员会渴欲了解英国工业中的工人究竟对疾病、不幸、年老和死亡有了怎样的准备,曾发出有关职业、工资和其它事项的调查表,想查明友谊会的会员状况和储蓄银行的存款总数。这项调查完全归于失败。非但多少储蓄,甚至连有无储蓄能力,工人都不愿公开。他们既然渴望证明他们的工资太低,那么劳动收入有任何剩余的证据,自然都会被他们的雇主在劳资争议中加以利用,所以他们的守口如瓶,据调查委员会不胜其明达地辩称,这完全是理所当然的。① 但是他们补充说,从友谊会和储蓄银行的报表中可以看出,工人肯定有储蓄,而且为数不小。

友谊会运动的力量正与年俱增。旧的友谊会逐渐扩大而分裂,新的友谊会逐渐产生。博耳顿共济协会成立于 1832 年,“但是否是继承旧有的组织而来,则不明真相。”① 其中会有优秀的纺工。默默无闻的无济于事的督伊

② 同上书,第 44 页及以下。

③ 他签署了一项单独的报告书。

① 关于 1830 年以前所采行的捐派,参阅本书第 455 页。

① 尼科耳斯,前引书,第 213、219 页;但是这项建议在 1852 年废止;参阅本书第 536 页。

德慈善会据说是在 1833 年改组的。翌年,植林者共济会在罗奇德耳采取了现代的形式——它们像包括石匠友谊会在内的大多数社团一样,自称是历史悠久的。在 1838 年出现了第一个铁路友谊会,即大西铁路友谊会。大约同时禁酒会会员正在曼彻斯特区建立他们最早的一批帐篷(并不是支部)。勇敢的水夫(Hearts of Oak)创始于 1841 年,由继承而来的诺丁汉共济会创始于 1843 年。②这些都是在友谊会法日益增长的力量监督下,从疾病互助会、丧葬互助会、鹅互助会等许许多多各式各样的小社团之中涌现出来的。依照 1829 年条例(乔治第四,第 10 年,第 56 章)的规定,已指派律师一人,负责审查向法官申请注册的友谊会章程,这位作为友谊会登记员的律师得对法官一并实行监督。③

到了 1835 年,参加各种友谊会的人数“在英国想已不下一百万。”④这

位登记员所发表的 1847 年的统计比较可靠,但并不完全。①它们只涉及英格兰和威尔士;也只包括注册的友谊会在内——注册并不是强制性的——而且由于缺乏适当的纪录,所以制成表册的也只有 1828 和 1847 年注册的那些。

数目是一万零四百三十三个。在 1847 年 7 月 8 日,会员共七十八万一千七百二十二人。在前一年从会员方面收得的款项共六十九万三千七百五十一镑,付出的各种津贴共五十一万八千九百七十八镑。这些数字除不包括很多既小而又力量薄弱的社团外,也不包括强有力的共济会的组织在内,后者在1845 年,“连同它的各种派生组织,”②大概共有会员四十万人左右,收入

则远在二十五万镑以上。单单共济会的主干曼彻斯特联合会在 1845 年 1 月就有会员二十五万一千七百二十七人,以及按前一年的计算,二十四万五千八百四十三镑的收入,而入会费还不包括在内。③ 如果把拥有不胜其多的各式各样社团的苏格兰一并计算在内,那么在四十年代后期二十岁以上的男性人口的总数远不到五百五十万的时候,英国友谊会会员的总数就一定不会太少于一百五十万了。④

会员特别集中于兰开郡。1847 年报表所列该郡的数字已不下二十五万八千人,此外还必须加上兰开郡共济会那个庞大的团体——以曼彻斯特为“社的泉源”⑤——和可想而知的许许多多未注册的小社团。该郡二十岁以上的

② 在第一次报告书中,尼科耳斯,前引书,第 195 页。

③ 《修正报告书》(“Supplementary Report”),1834 年(第 19 卷,第 261 号),第 43 页。

④ 沃福德:《保险百科全书》(“The Insurance Cyclop(dia”),第 4 卷,第 430 页。

① 引自沃福德,前引书,第 4 卷,第 431 页及以下的至可宝贵的编年纪事。

② 曾任律师的约翰·提德·普腊特自 1846 至 1870 年任登记员。

③ 安塞耳:《友谊会论》(Ansell,C.,“A Treatise on Friendly Societies”)(1835 年版),第 136 页。

④ 《英格兰和威尔士友谊会报告摘要》(“Abstract of Returns respecting Friendly Societies in England and Wales”)1852—1853 年,包括截至 1850 年 12 月 31 日止的五个年份。

⑤ 尼森:《对重要统计的贡献》(Neison,F.G.P.,“Contributions to VitalStatistics”)(1845 年版),第

男子在 1851 年既然只有五十三万八千人,那么在四年以前似乎有三分之二

的男子都参加了社团。伦敦和米多塞克斯在 1847 年共有会员六万六千人; 约克郡六万三千人;肯特郡三万人;其它各郡则都不到此数。首都既有许许多多小型社会组合,未注册的旧式小社团多半也占一不正常的比例数;但是这并不太影响它和兰开郡的对比,因为伦敦比兰开郡是更加地广人稠的。

友谊会中也有一些中产阶级分子。在 1845 年接到博德明的马季那位外科医生十六封揭露“共济会会员”的信的那位“朋友”,“并不是[该会的] 一位等闲的会员。”①但是,尽管共济会的入会费在四十年代是一基尼,它们每星期的捐款却仅仅四便士;并且它们的大多数会员是来自另一位对它们的管理人员持批评态度的人所说的“劳苦大众”的。②这一点对一般友谊会, 尤其对兰开郡的那些来说,显然是甚至更加适用。它们是工人阶级的产物, 正如它们有史以来的情形那样。它们的组织并非总是很健全的。保险会计方面的错误层出不穷;地方支部往往失败;欺诈情事也不是没有耳闻。集会仍然是在酒馆里举行,虽则禁酒会会员有自己的帐篷。来自上面的批评者对于它们在交际方面的浪费和管理费的开支无度仍引以为憾,曼彻斯特共济会某支部的管理费在 1844 年竟达疾病津贴开支的百分之一百五十。“不务共济会的真正主要宗旨而徒事浮华;原为病者老者预备的基金都浪费到年轻人的傻劲和虚荣上去了。”③ 但这整个运动却是英格兰工业区日益增长的储蓄意愿和力量的一个明证。这种意愿和这种力量最强的所在就是工厂区。若说在旗帜、帷裙、入会仪式和酒类方面花费了太多的储蓄,在行会的浮华史上那原是不乏先例的,而新工业社团迄未供备工人们所需要而“手艺工人”所不曾得到的会旗、仪式和酒宴也是一个很好的辩护之词。帽徽、勋章、大学宴和市宴依然浸有废除。曼彻斯特或利兹,既没有“公园”和艺术陈列馆。又没有赏心悦目的新建筑或任何壮丽的市容,又怎能指望这些男“工”,一旦有机会,而不用他们自己的储蓄戏弄一下健全的保险会计原理,或耍一耍“年轻人的傻劲和虚荣”呢?

在工场调查委员未能取得工人储蓄报表的那一年,其它报表却表明英格兰和威尔士的四百零八家储蓄银行的四十二万五千个存户共有存款一千四百三十三万四千镑。两年之后信托储蓄银行法(根据威廉四世,第 5 和第 6

年,第 57 章)推行到了苏格兰,尽管苏格兰股份银行对小存户提供了种种

便利,而它还是在那里立即得到了发展。到 1844 年法律再度修改(维多利

亚,第 7 和第 8 年,第 83 章)时,英国储蓄银行的存款已上升到将近二千

134 页。共济会在 1851 年方始适用友谊会条例。沃福德,前引书,第 4 卷,第 401 页。

① 尼森:《论 独立共济会曼彻斯特联合会》(Neison,F.G.P.,“Observations on…the Manchester Unity of the Independent Order of Oddfellows”)(1846 年版),第 26、38 页。

② 男子往往在十八岁入会,但有时会年纪更小一点。

③ 尼森:《论 独立共济会曼彻斯特联合会》,第 28 页。

七百万镑,其中二千六百万是英格兰和威尔士的,其余是苏格兰的。④在这二千七百万镑之中肯定有“无产阶级的”储蓄(如果一个无产者能够有储蓄而不立时立刻变成为一个资产者的话),但——在这里必须以记忆和印象代替当代的证据——凡是熟习恩格斯所说的“下层资产阶级”和“中层资产阶级”以及,仅就这件事而论,“上层资产阶级”的子女利用储蓄银行的方法的人,对于 1844 年的银行存款之中究竟有多少是真正来自工资或手工业工人的劳动收入,理应有所怀疑。在那一年的一百零一万二千零四十七个存户之中,仅就数目而论,一定大部分是手工业工人。更值得注意的是,平均存款,就是作为一个典型手工业工人的数字,也不免太高,但自 1833 年以来已经下降,这表明存款已更加大众化了;但是若说在这二千七百万镑之中来自工资的能有一半之数,尤其是考虑到工资劳动者对友谊会和职工互助会的捐款时,那也是难以置信的。①

要衡量职工互助会和职工会在三十年代和四十年代的工业生活中的真正重要性,诚非易事。在比较老的原封未动的手艺行中,无疑有很多是衣钵相传的,至少在地方上如此,虽则这一点未必能得到证明。但是在一个新的未定型的城镇中的一个老手艺行,却会丧失了互助会的习惯,而它的互助会甚至在年头好的时期也只能吸收一小部分工人。在所有各行各业之中,尤其在没有帽匠、裁缝、造纸匠或车轮匠那样根深蒂固的组织的那些风潮叠兴的新行业中,② 工会是随着一次次罢工的成败,随着贸易循环的曲线,并随着对国家和法律的潜伏或积极的敌视而有起有伏的。在一个新行业中,一次低潮就可能意味着暂时的消灭,而在一个比较老的行业中,却只意味着失去一些会员或一些中心组织而已。

现在从石匠工会的故事中可以给一个未受新创造发明影响的旧手艺行中的职工会的起伏情形以数字上的说明。①在三十年代由作为更大更有野心的建筑工人联合会的一个部门的石匠地方分会而成立的这个社团,在 1833

④ 《共济会的真相,说明独立共济会,曼彻斯特联合会在组织章程方面的离经叛道;在财政方面的不公正; 在管理方面的浪费;在经济方面的破产;在说法方面的不诚实;在倾向方面的危险;和在习常行为方面的不道德》(“An Exposure of Odd Fellowship,showing that the Independent Order of Odd Fellows,Manchester U-nify,is unscriptural in its Constitution; unjust in its Finance;extravagant in its Management;bankrupt in its Cirscumstances;deceitful in its pretensions;dangerous in its tendency;and immoral in its Practice”)。

① 尼森,前引书,第 31 页。1847 年的一个典型的伦敦社团是完全由手工业工人组成的:没有一个人在二十岁以下。会费是每月三先令:补助金是疾病补助费十先令一星期,养老金五先令,丧葬费七镑,妻子丧葬费四镑。《报告摘要》(“Abstract of Re- turns”),第 5 页。

② 尼森,前引书,第 31 页。安塞耳,前引书,在 1835 年也持同样的批评态度。关于早期的批评,参阅本

书第 373 页。

① 参阅《政治经济学词典》,“储蓄银行”条。

年计有会员六千人。在 1835 年经过了多尔契斯特工人审讯时期的国家反工

会运动之后,会员降到一千六百七十八人,在 1837 年的贸易繁荣时期又复

上升到五千五百九十人。经过 1838—1842 年的一次贸易萧条和物价高涨,

或许更重要的是经过 1841 年伦敦石匠的罢工,那次支持了国会和纳尔逊纵队并几乎毁灭了工会的罢工之后,② 它的会员降到了二千一百四十四人。在这十年之末(1848—1852),它起伏于四千七百和六千七百人之间。这个社团是英格兰的,据 1851 年人口调查的记载,在英格兰和威尔士共有二十岁以上的“石匠和铺砌匠”六万六千人。①在这个行业中分散于各个小集团的石匠和普遍残存的工匠师傅,尤其是在西北部和威尔士两地,更有助于说明登记的工会会员对成年石匠比例数之小;但是同样分散和同样残存的情形乃是地方职工互助会或职工会力量最强大的许许多多旧式手艺行的特征—— 诸如细木匠、木匠、砌砖匠、漆匠、钉书匠、帽匠、裁缝和排字匠等。所以, 在各手艺行中组织会社的旧传统尽管强而有力,在 1830 和 1850 年之间的任何时期,任何行业中正式参加工会的工人百分比似乎都并不很高。对四十年代初期所作的正式缴纳会费的工会会员全国不满十万人的估计,②虽不中, 怕也不远。但是是附着于地方互助会边缘,往来于职工介绍所,并且一旦受到鼓励而同时力能负担会费时就准备参加职工会的人,一定还有很多,尤其是在建筑和衣着两业。

如果承认数字是如此之低,那么在有组织的宣传所激起的民情波动之下,参加了——但据知并未缴纳会费——1833 至 1834 年的全国各业统一总工会的那著名的五十多万人,③就显得格外地突出了。二十年代,结社法的废除已经使工人可以,或者自认为可以,自由组织自由罢工了:1825—1826 年的商业瓦解曾经打破了多次罢工并且颠复了许多薄弱的组织。但是少数有远见的匠工却认为他们已经找到了从灭顶之中浮升起来的方法。在 1827 年 7 月,若干地方互助会的代表在伦敦成立了木匠和细木匠总工会——“以改正本行所身受其苦的种种弊害;促进工人的权利和权益;培养弟兄感情和关心彼此的福利。”④两年之后——除此之外,别无所知①——砌砖匠也创立了一

② 恐怕有很大的数目是来自家务佣工的。

① 本书第 264—267 页。

② 波斯特格特:《建筑师史》(1923 年版),附录,第 456 页。数字是波斯特格特的,评论是我自己的。以下各节多叨惠于波斯特格特的著作。

③ 波斯特格特,前引书,第 129—130 页。

④ 在 1838 年托马斯·肖特任秘书时,工会中的石匠“有百分之六十是属于这个兄弟会的”(波斯特格特, 第 122 页),这个“兄弟会”,如正确的话,无异是一个约有一万名会员的社团。铺砌匠[即砌墙匠和工匠师傅,照波斯特格特所告诉我的]在肖特看来并不是石匠,但是,即使这样,并扣去十三年来的增加数, 他似乎对于“兄弟会”也是作狭义的解释,否则就是材料很不完备。据 1831 年人口调查的报告,英格兰和威尔士的石匠已经不止三万五千人了。

个总社团。继而饥馑、大陆上的革命、乡间的骚动、最初只有少数人可得而闻的“共产主义或社会主义”原则的宣传、②人人可得而闻的科贝特的大声疾呼和托马斯·阿特伍德自伯明翰提出的利用全国工会于政治目的的教训以及选举改革法案的最后令人失望,一一接踵而来。

在选举改革法案之前,仅就所能阐释的证据来说,石匠和砌砖匠总工会连同建筑业其它各行合组成为一个准联合会性质的建筑工人工会。①到 1833 年,它的会员据说已有四万人,并且还在迅速地增加,入会仪式异常隆重。它是受欧文主义的影响的,尤其是在伯明翰,伯明翰的领袖——并不是工人而是汉森—魏尔希商号那家工程建筑企业的合伙人——经常和那位先知先觉者有函信往来。鼓吹其事的那些人抱有成立一个以选举产生的干部主持其事的建筑工人行会的雄心,而以无权“依照[他们自己]所规定的价格出卖我们的劳动力”的那些承造商为他们的主要敌人。这是伯明翰的情形。在曼彻斯特和利物浦,石匠在一个类似的运动中起了带头作用,他们指出建筑物一般是“由细木师傅承包的,他们对自己本行的权益虽有正当的权利,但对我们的权益却没有任何权利可言。”他们在曼彻斯特公布了这样一项要求: “今后新建筑物的营造概不得由任何一人承包。”②在兰开郡肯定有,而在其它各地也或许有很多小工匠师傅联合了起来——正如三百年前小工匠师傅在伦敦的比较资本主义化的行业中结合成为“自由民”社团一样。③他们自然希望保全垂死的旧制度,在这种制度之中,建筑工人的消费者是和各种手艺行的师傅分别订定合同的。

和组织砌砖匠地方工会联合会的企图齐头并进的有约翰·道尔蒂的英国棉纺工全国联合总会的计划,④这项计划经 1829 年 12 月英格兰、苏格兰和爱尔兰代表在马恩岛举行的一次大会中予以接受——后来棉纺工曾为其它目的在那里举行多次会议。翌年道尔蒂正在自己的本行业以外推动这项计划,进而组织陶器工人工会,⑤它很快地就有了八千名会员,并且从太恩河畔的纽卡斯耳推广到了布里斯托尔,而以斯塔福德郡为它的自然核心。在约克郡和利兹,成衣业工会正为排除非工会会员和标准件工工资表而斗争。① 雇主在 1833 年以抵制工会会员的拟议和一次为期数月的罢业作为回答。

① 韦伯:《工会运动史》,第 472、748 页。

② 同上书,第 134—135 页。

① 波斯特格特,前引书,第 53 页。韦伯,前引书,第 54 页注。

② 同上节,第 54 页。

③ 本书第 394 页。

④ 波斯特格特,前引书,第 55 页及以下。

⑤ 同上书,第 73 页。

① 昂温:《十六世纪和十七世纪中的工业组织》(Unwin,G.,“Industrial Organisation in Sixteen than dseventeenthCenturies”)(1904 年版),第 57 页及以下。

在那一年,这些和其它无数的工会和互助会的会员,以及除村庄上的友谊会或美以美会的班会之外从没有参加过任何组织的广大群众,一扫而成为全国各业总工会的纪律散漫的会员。这个昙花一现的先知先觉的运动的尽人皆知的故事,这里无需赘述——诸如它的报纸、它的宣教士、它的誓词、袍褂和新会员入会时所面对的村庄木匠描绘的死神像;以及罗伯特·欧文为新道德秩序的事业而企图劫持这个运动的举动等。它的敌人说,一个伦敦职工“因受不住入会时所经过的那套仪式,致疯狂而死”;②但是一个叫乔治·洛夫莱斯的美以美会工人,和他的朋友一齐被送到托耳普德参加入会的宣誓, 却经过了一次更加严厉的考验而仍能保存了他的神志清醒的虔诚和民主的信仰。他在植物湾动身时,用他最熟习的韦斯利赞美诗的轻快调子和诗的体裁写了这样一首短歌送给他的朋友们:

我们在上帝指引下;从田间,从海洋,

从耕犁,从铁砧,从织机上前来汇聚于一堂, 为了挽救我们同胞的权利,

为了宣告把一个暴虐集团送上刑场。

全国总工会并没有能幸存到 1834 年以后。地方工会、互助会和罢工委员会彻底被打败了。某些社团的暴力,纵非它们的仪式,证实了这个“暴虐集团”的政府的担心并非无据。为了安全起见,它们大多数这时都放弃了它们的宣誓和诡秘的仪式。雇主要求他们的工人签署拒绝参加工会的“证书”。在建筑工人工会之中,只有石匠社团还能以一个生气勃勃的全国组织的形式幸存;罗伯特·欧文却从职工运动转到别的事情上去了。但是陶器工人工会又苟延残喘了几年。在全国各业统一总工会成立之前早已存在的印染工、铸铁工、锅炉制造工、造纸工和其它很多纯技工的地方工会或准全国性的工会,在它解散以后依然存在,甚至在 1838—1841 年的贸易清淡和高物价时期也没有消灭。四十年代初期可能有的十万工会会员,大多数都是由它们提供的。

“这些工会的历史,”恩格斯在写到 1844 年的英格兰时说,“充满了工人的一连串的失败,只是间或才有几次个别的胜利”:工会“是无力消除影响这种关系的重大原因的。”但是他承认“对个别的局部的次要原因,工会是能起作用的”:它们能防止个别的制造家在没有整个行业的一般条件配合之下把工资愈降愈低:“在危机完结时,工会当然会使工资更快地(比它们不加过问时)提高。”③到了 1844—1845 年,商业在 1838—1841 年萧条之后的一般好转是非常值得注意的。工会活动的恢复已随之而来。恩格斯对

② 韦伯,前引书,第 117 页及以下。

③ 同上书,第 133 页及以下。

于矿工的重整旗鼓尤感兴趣,他也宜乎如此。地方互助会和成立不久的工会在矿区中早已司空见惯;但在 1841 年却出现了不列颠和爱尔兰矿工联合会, 以总部设于威克菲尔德,并于三年之后以一千镑的年薪聘请威廉·罗伯茨为“检查长”,处理繁难的法律事宜。罗伯茨最初曾为诺森伯兰和达拉姆的矿工服务,帮助他们取消了旧有的一年期工资合同制。④1844 年的毫无希望的罢工,使北部人落到破产之境。他们既没有财力展开罢工,而面对着外来的工人,雇主的强迫迁出煤矿的小宅子和业经铁路买下的伦敦市场的垄断权的丧失,又无法把罢工维持下去。⑤他们也无法维持罗伯茨了,于是他转往总部和联合会的兰开郡分会去服务了。北部分会在十八个星期的罢工之后瓦解

——在罢工中,剩下来的几件科贝特曾经描写过的矿工的好家具都成了换取衣食之资①——但是往事是不会忘记的,蒸蒸日上的兰开郡和约克的矿田使矿工工会运动保持了下去。⑤

兰开郡也帮同把建筑业的工会运动保持了下去;但也止于保持下去而已。在 1845 年以利物浦为总部临时所在地的石匠已经在那一年使会员的人数增加到将近五千人;但是以曼彻斯特和伦敦为唯一重要中心的砌砖匠,据说从未超过二千人,不到四十年代时英国成年砌砖匠的百分之四。也以曼彻斯特为总部的铅管匠和玻璃制造工则成绩较好:他们的一千名会员在可能有的总数之中一定是占一较高的比例的。③

当铁路狂方兴未艾、马铃薯歉收日益迫临、而早期铁路时代已近结束的时候,全国各业工人保护会的成立——于 1845 年复活节——表明了三十年代的理想并未全然遗忘,虽则他们现在是吃一堑长一智,以谨慎小心的态度从事了。这个计划是出自设菲尔德的“各业联合会”(一个胚胎时期的工会委员会)的,并且一上来就得到了曼彻斯特、赫尔、瑙威治、布里斯托尔和其它各地类似团体的支持。纺织业和织袜业、现正见重于世的兰开郡矿工和伦敦的若干手艺行也都派有代表出席。全国工人保护会的主要目的是提防国会,凡是有害工人的立法,但有可能,即设法予以防止。在它的原计划书和章程中,它承认“劳动阶级”未能达到成立工会的目的:“过去数年⋯⋯所作的努力,除少数例外,都已归于失败。”它是同意恩格斯的意见的。该会并不试图吸收现有的组织,而宁愿作为它们的中央委员会。它的第一次报告书并没有提及什么社会新秩序,而只谈到了“因雇主和职工之间的善意谅解

④ 同上书。

⑤ 引自赫斯特:《多尔契斯特的工人》(Hurst,G. B.,“The Dorchester Labourers”),载《经济史评论》, 1925 年 1 月,在这篇文章里对于整个原委作了评论。

① 《英国工人阶级状况》,第 145 页。此后正统派的经济学家也持差不多同样的说法。(见《马克思恩格斯全集》,第 2 卷,人民出版社 1957 年版,第 505 页。——译者)

③ 韦耳伯恩和韦伯,同前引书,杰文斯:《英国煤炭业》(Jevons,H.S.,“The British Coal Trade”)(1915

年版),第 448 页及以下。

而产生的有益倾向。”②

虽然招致了《泰晤士报》的一番攻击,它却是反对罢工的,并且在 1846

—1847 年的罢工期间试图充作调人——但没有多大成就;因为它像后来的很多类似组织一样,很快就失去了代表工人方面的资格,从而被雇主视为一个不负责的有害的外界组织。在它的会议中,有人谈到生产合作社,也有时谈到农业社。欧文和他的教义的力量止于如此而已。甚至还有过该会和基督教社会主义者所赞许的合作工场的微不足道的试验。但是这些在当时既没有全国重要性,后来也无足轻重。

消费合作社却在当时和日后都具有深远的意义。⑤在苏格兰,期待集体所有制时代迅即到来的欧文在早期所手创的一些启示性的合作社,继续存在下去了,虽则是始终停滞不前的。但是十九世纪英国工业区的真正合作运动往往,并且也不失为正确地,以罗奇德耳的托德巷合作社在 1844 年 12 月的开幕为起算点。罗奇德耳先驱者的领袖人物都是欧文派社会主义者;他们的追随者之中有社会主义者,有宪章主义者,也有刚刚罢工失败的工会会员。不论他们的理想是什么,不论期待于以合作路线为基础的工业和农业的纲领是什么,他们在早期斗争时代是以互相供应真正食品、厉行现金支付和按购买量的比例分配销货利润的“罗奇德耳制度”为满足的。两年之后,兰开郡棉纺织高原的邻区——诸如贝克普、托德默登、莱夫和米德尔顿等地——都先后仿行,后来散处于英国大多数工业区的一批批的改革家也群起效法。到了 1851 年,罗奇德耳式的小合作社已有一百三十个左右,社员总数虽不确知,但不会超过一万五千人。①这些合作社全部,或者几乎全部都是位于英格兰北部工业区和苏格兰中原工业区的。和工会相比,尤其是和友谊会相比,合作社社员——作为个人,很可能既是工会会员又是友谊会会员——仍然是一个力量薄弱的组织;但是,如果有创造性的信念再加上沉着而稳健的判断力,比之为了无论怎样合乎正义的事业而斗争的力量更高一筹的话,比之为求社交、为求在衰老病痛之中的一点点帮助和过得去的埋葬而进行的非常明显,纵令可钦佩的活动更高一筹的话,那么分散在各地的这些民主商店,连同那种单纯的日常琐务和远大前程,在四十年代的冷冷清清的城镇里的英国工资劳动者自己建立的社会组织当中,或许是居于首要地位的。

⑤ 联合会的会员在 1844 年“据说至少增加到了十万人”(韦伯,前引书,第 182 页)。因为英国二十岁以上的矿工多半还不到十四万人(1851 年为十五万一千人),这种数字似乎不大可能。

① 波斯特格特,前引书,第 132 页及以下。在 1851 年有二十岁以上的砌砖匠五万九千人。铅管匠、玻璃匠

和油漆匠在 1851 年为数共五万一千人。其中大约三万以上是油漆匠。