三、欧拉在柏林

1740 年,普鲁士国王腓特烈大帝(1712~1786)在柏林登基。腓特烈身材矮小,可是野心勃勃。他自称是“欧洲最伟大的国王”,要励精图治,使

普鲁士在各个方面都雄居欧洲之首。柏林科学院的现状使他非常失望,由于缺乏称职的领导人,科学院死气沉沉,最多只能在欧洲充当二三流的角色。而此时的彼得堡科学院却是另一番景象。在欧拉的领导下,那里人才辈出, 成果累累,呈现出一派蓬蓬勃勃的生机与活力。因此,当腓特烈打听到欧拉在俄国生活非常苦闷的消息以后,大喜过望。他立刻向欧拉发出盛情的邀请函,请他到柏林科学院来主持工作。

此时,在俄国,安娜女皇去世,俄国政府变得更为开明,但是欧拉已经厌倦了在这里的生活,他非常高兴地接受了腓特烈大帝请他作柏林科学院院士的邀请。

腓特烈大帝的王宫金碧辉煌。风尘仆仆的欧拉一身便装前来谒见腓特烈。腓特烈见新来的数学家身着皱皱巴巴的西服,围着一条发黄的旧丝围巾, 连礼帽也没有戴,心里非常不高兴。这无异是对“欧洲最伟大的国王”不可容忍的怠慢。他爱搭不理地敷衍了欧拉几句后就拂袖而去。和国王貌合神离的王后倒是十分喜欢欧拉。他看到欧拉的打扮和风度与众不同,很想同他好好聊聊。可是,欧拉在俄国几乎与世隔绝地沉默了十多年,他担心王后连珠炮似的问话是不是别有用心。

“您为什么不愿意和我讲话呢?”王后不解地问欧拉。 “王后陛下”,欧拉回答说,“我是从那样的一个国家来的,在那里,

要是谁爱多讲话,谁就会被吊死。”

欧拉并没有把宫廷不愉快的谈话放在心上,他的心早已经被一大堆数学问题所占据,已经容不下其它琐事了。这些日子以来他一直在认真地考虑, 如何对 17 世纪中最伟大的发明——微积分作系列的介绍。因为自从牛顿和莱布尼兹建立起微积分以来,它在物理学、天文学、航海学以及工程学等广大领域里已经显示出无比的威力,并且由此产生了一系列新的分支,如微分方程、无穷级数、变分法、函数论等,迅速形成了一个数学中最庞大、最重要的分支——数学分析。数学家们热衷于分析这些新分支的发展。但是要想做到这一步,首先必须扩展微积分本身。牛顿和莱布尼兹创造了微积分的基本方法,可是从它的逻辑基础到实际应用还有大量的问题有待解决,而为了让更多的人掌握分析的武器,还需要扫除从初等代数过渡到微积分的重重障碍。欧拉决心肩负起这项艰巨而有意义的任务。在当时健在的数学家中,的确没有谁比他更适合干这项工作的了。不久,闻名遐迩的杰作《无穷小分析引论》和《微分学原理》先后问世。连同他后来在彼得堡出版的《积分学原理》,它们都是分析学中里程碑式的经典著作,为鼓舞和造就一批批有才华的青年成为伟大的数学家建立了不朽的业绩。先有拉格朗日、拉普拉斯,后有高斯、柯西、黎曼等等,这些大数学家都是在欧拉著作的指引下迈进庄严的数学殿堂的。甚至在今天大学课程里的某些内容,实际上仍然和 200 多年前欧拉留下来的一样。欧拉在分析学中所表现出的高深的造诣和超凡的技巧立刻博得了“分析学的化身”的美誉。

欧拉关于数论的大部分工作也是在柏林完成的。17 世纪的大数学家费马生前提出的大量重要而有趣的命题,到今天为止,世界上还没有人能够把它们全部证明出来,唯有欧拉证明了其中的大部分。不仅如此,许多命题他还进一步加以引申和推广,特别是在 1745 年前后,他发现了 18 世纪数论中最重要的定理——二次互反律,这是一项极其了不起的成就。后来的数学家们为探求它的含义引申出大量极有价值的成果。

但是,欧拉在柏林期间最杰出的成就是关于变分法的工作。

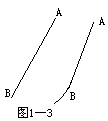

在儿童游乐场里,您一定见到过孩子们喜爱的滑梯吧。顺着后面的梯子一级级地爬到顶部,身子往滑槽里一坐,哧溜一下就滑到了地面。可是有谁想过,从顶部 A 到着地处 B,滑梯做成什么形状才能使人在上滑行的时间最短呢?见图(1—3)。一般人都可能会认为把滑梯做成直的就行了,因为这样从 A 点到 B 点的距离最短。可是,距离短并不等于时间最省,因为这里没有考虑到加速度的大小。要知道,直的滑梯的下滑速度是增加得比较慢的。那么,滑梯到底应该做成什么形状才好呢?早在 1696 年 6 月号的《教师学报》上,欧拉的老师约翰·伯努利就把这个问题提出来向其他数学家挑战。提出这个著名的“最速降线问题”比欧拉的出生还要早 10 年。这一类寻求极大或极小值的问题还可以举出许多例子,它的萌芽可以追溯到古希腊以前的时代。在古代,传说迦太基人建造城市的时候允许居民拥有用一天时间犁出一条沟所围成的土地。由于一个人在一天中犁沟的长度一般是确定的,所以对他们来说,问题就是应该把沟犁成什么形状,所围的面积才最大。

约翰·伯努利的难题在提出以后的第二年就由牛顿、莱布尼兹、雅各布·伯努利以及约翰·伯努利本人先后给出了解答。可惜他们的工作只做到这里为止了。在约翰·伯努利的建议下,欧拉在 1728 年开始涉足这个十分艰难的领域。他以研究曲面(主要是地球)上的测地线问题着手,也就是连接曲面上

(地球表面上)的两点,什么样的曲线距离最短?欧拉很快就找到了答案。不久,他又把最速降线问题加以推广,并且考虑了摩擦力和空气阻力的问题。接着,他又致力于寻找解决这类问题的更简便的方法。经过前后 16 年的不懈努力,他终于获得了成功。虽然他所采用的是分析和几何相结合的方法,而不是用纯分析的方法,论证过程十分复杂,但是最后的结果却同样简单而且优美,有广泛的应用价值。 1744 年,欧拉的《寻求具有某种极大或极小性质的曲线的技巧》一书在柏林正式出版。这部杰作立刻使他被公认为当时最伟大的数学家。随着这本书的出版,变分法作为一个新的数学分支诞生了。

10 年以后,数学界又升起了一颗灿烂的新星。年方 19 岁的约瑟夫·路易·拉格朗日(1736~1813 年)受到欧拉方法的启发,开始研究变分法。拉格朗日把自己的一些著作送给欧拉,这位著名的数学家立刻看出了它们的价值,他鼓励这个才气焕发的年轻的初学者继续做下去。当 4 年后,拉格朗日写信把解决等周问题(变分法)的真正方法告诉欧拉的时候,欧拉回信给这个年轻人,说新方法使他得以克服他的困难,因为在这以前,欧拉使用他的半几何的方法,困惑了多年未能解决这个问题。欧拉没有立刻发表他寻求已久的解答,而是一直等到拉格朗日能够先发表他的解答,用欧拉自己的话说: “这样做就不会剥夺你所理应享有的全部光荣。”欧拉知道,不管在私人信件上怎样赞美,对拉格朗日也不能有什么帮助,于是,在发表他的著作(在拉格朗日的著作发表之后)时,欧拉就故意说他是怎样被困难挡住了,在拉格朗日指出克服困难的途径之前,它们是难以越过的障碍。最后,欧拉使拉

格朗日在 23 岁这个不寻常的年轻年龄,当选为柏林科学院的外籍院士,使拉格朗日的地位得以确立。可以想像,作为一位在全世界享有崇高威望的大数学家,要在自己的著作中公开承认一位默默无闻的青年超过了自己,该需要何等的勇气和坦荡的胸襟!其实,这也无须使欧拉感到难堪。牛顿曾经说过: 他之所以能够看得比前人远些,只因为他是“站在巨人的肩上”罢了。在变分法方面,欧拉超过了他的老师约翰·伯努利,而今天,年轻的拉格朗日又走到了欧拉的前头。“青出于蓝而胜于蓝”,科学的发展正如同滔滔江水, 后浪推前浪,奔腾向前,永不停息。欧拉的高尚品质赢得了科学界的广泛尊敬,在他的晚年,当时欧洲所有的数学家都以自己曾是欧拉的学生而感到自豪。

但遗憾的是,腓特烈邀请欧拉不是为了分析和数论,也不是为了变分法。腓特烈只是要欧拉为他的科学院装点门面和给他的侄女迪莎公主当私人教师。可怜的数学家不得不每天从宝贵的时间里挤出两三个小时花在这位骄傲的公主身上。欧拉不甘心于让这位公主独享美果,他把丰富多彩的授课内容用信的形式公开发表。他那优美流畅的文笔使人们吃惊地发现,欧拉的文学才能被大大地低估了。著名的《致德国公主的信》先后用七种文字翻译出版, 成为风靡一时的畅销书。

这一切还不足以耗尽欧拉无穷无尽的创造精力。他还为普鲁士政府解决了诸如铸币、城市水道、运河、保险金和养老金制度等一系列重大的实际问题。在柏林的 25 年中,欧拉的研究内容涉及到行星运动、刚体运动、热力学、弹道学、人口学等诸多方面,这些工作和他的数学研究相互推动,特别是在微分方程、曲面微分几何以及其它数学领域的研究都是开创性的。由于他的卓越领导,使濒临绝境的柏林科学院重获新生,一跃成为欧洲最有影响的科学院之一。

好像神奇的园丁,欧拉所到的地方无不繁花似锦,生机盎然!

但是谁会想到,欧拉在柏林的生活甚至比在彼得堡的时候还要难受。说来也不奇怪,一群大臣贵族整天围着腓特烈转,令人作呕的歌功颂德和阿谀奉承早已使他飘飘然了。而质朴的欧拉一不会吹牛,二不会拍马,在腓特烈面前不卑不亢,直言不讳,岂能不遭白眼?虽然腓特烈以科学的保护人自居, 可是他并不懂数学,也不喜欢数学,更看不上“直愣愣”的欧拉,他甚至公然奚落欧拉是“独眼龙”。

欧拉不会机智地避开关于哲学问题的辩论也使他自己吃了苦头。

欧拉的学识渊博,举世公认。他不仅在自然科学各部门,而且在文学、音乐、神学等许多方面都有极深的造诣。可是,欧拉在哲学上却是个地道的门外汉。他认为哲学只是一门诡辩学,见仁见智,不值得下功夫去研究。当时腓特烈的宫廷里有位红人,他就是 18 世纪多才多艺的大作家伏尔泰

(1694~1778)。伏尔泰是法国最伟大的作家,到今天依然作为反对暴政的英勇战士而在世界上享有很高的声誉。他体现了法兰西民族性格的特点—— 批判精神:机智俏皮和揶揄嘲讽。他能言善辩,口若悬河,论战起来语言尖刻辛辣,毫不留情。他常常喜欢把单纯好奇的欧拉诱入哲学的迷宫,引得一班咬文嚼字的朝臣们在旁边挤眉弄眼,大看热闹。结果可想而知,欧拉总是低头认输。在一片嘲笑声中,欧拉自己也不由得温厚地跟着笑起来。其实, 欧拉只是把辩论作为无伤大雅的消遣,并不在乎它的胜负。他甚至颇为欣赏从伏尔泰那里招来的毫不留情的批评。然而,腓特烈把辩论看得十分认真,

书生气十足的欧拉使他渐渐失望了,他要物色一位仪表堂堂,能应付各种场面的老练的哲学家来领导科学院和应酬他的宫廷。他决定邀请达朗贝尔来接替这个位子。

在这里要顺便提一下达朗贝尔。让·勒隆德·达朗贝尔(1717~1783) 得名于紧靠巴黎圣母院的圣让·勒隆德小教堂。达朗贝尔是谢瓦利埃·法图什的私生子,被他的母亲遗弃在圣让·勒隆德教堂的台阶上。教区的负责人把这个弃儿交给了一个贫穷的装玻璃工人的妻子,她把这个孩子当作自己的孩子来抚养。根据法律,谢瓦利埃被迫出钱供他的私生子受教育。达朗贝尔的亲生母亲知道他在哪里,当这个孩子开始露出天才的迹象的时候,她派人去找他,希望能够说服他回到自己身边。

“你只是我的后母”,这孩子告诉她(在英语中这是一句很好的双关语, 但在法语中不是),“装玻璃工人的妻子才是我真正的母亲。”他就这样抛弃了他自己的亲生母亲,就像她当初抛弃了她的亲骨肉一样。

当达朗贝尔在法国科学界出了名,成了大人物时,他报答了装玻璃工和他的妻子,使他们不致于生活困难(他们愿意继续住在他们简陋的房子里), 他总是骄傲地说他们是他的双亲。

达朗贝尔应腓特烈之邀来到柏林。他和欧拉由于在学术上的争论曾经有过一点芥蒂,但是达朗贝尔不是一个让个人意志影响自己判断的人,他耿直地告诉腓特烈,把任何其他人置于欧拉之上都是一种不当的行为。可这样只是使腓特烈比以前更加顽固,更加生气,情况变得使欧拉难以忍受了,他感到他的儿子在普鲁士不会有什么出路。