二、在沙皇统治下的彼得堡生活

转眼到了 1727 年,春风吹绿了巴塞尔的大地。年轻的欧拉满怀创造的激情,跃跃欲试。19 岁的他独立作出了他的第一项工作。

当时欧洲的科学院有个通行的做法,他们把各国政府或者有关部门提出的科研项目,设置奖金公开征求解答。在这些题目中有相当一部分同航海有关,因为随着航运事业的发展和连续不断的海上战争,各国政府愈来愈关注海洋的控制权。那一年,法国巴黎科学院提出在船上装桅杆的问题作为 1727 年的授奖问题。巴黎奖金是一项崇高的荣誉,对数学家来说,能赢得一次这样的荣誉就足慰平生了。欧拉决定利用这次机会考验一下自己,同时也向世人证实自己的能力。从某种意义上来讲,欧拉的处女作是他一生全部工作的缩影,它既显示出欧拉的力量,又暴露了他的弱点。欧拉的力量在于分析—

—技术性的数学,他是分析学精妙绝伦的大师,又是顶呱呱的方法发明家的运算的巨匠。分析的利剑一到他的手中真可谓是无坚不摧,无攻不克。而欧拉的弱点在于他有的地方距实际太远,如果它还与实际有关的话。当我们记起关于并不存在的瑞士海军的传统笑话时,这个弱点就不足为奇了。欧拉可能曾经在瑞士的湖泊中见到过不多的几艘划桨的小船,但从未见到过海洋中一艘真正的大船。他因为让他的数学带走了他的实际意识而受到过严厉的批评,这些批评有时是公正的。对欧拉来说物质世界只是数学的一种特殊情况, 它本身几乎没有什么意思,要是这世界没有符合他的分析,那是这世界出了毛病。评选的结果,欧拉的论文得到了很高的评价,但是没有获奖。这算不了什么,欧拉从这次工作中得到了非常有益的锻炼,后来他以 12 次获得这项奖金来补偿这次失利。

同年,在朋友们的怂恿下,欧拉向巴塞尔大学申请教授职位。可惜他资历尚浅,虽然经约翰·伯努利的极力推荐,还是被校方拒绝了。接连的挫折并没有使欧拉气馁,反而激起他更加勤奋的学习。这时,丹尼尔·伯努利正在彼得堡大学任数学教授,他一口答应为欧拉在彼得堡科学院谋个差事,并且一直与欧拉保待经常的通信联系。

欧拉在他事业的这个阶段,似乎对他自己应该做些什么无所谓,只要是与科学有关的就行,当伯努利的信上说到在彼得堡科学院的医学部可能有一个空位子,欧拉在巴塞尔就一头扎进生理学当中,并听了医学讲座。但是甚至在这个领域,他也不能摆脱数学:耳朵的生理构造使他联想到对声音的数学研究,这又扩展到对波的传播的另一项数学研究,他写下了一系列声学方面的重要论文,使这个领域成为数理物理学的一个重要分支。这些早期的研究,在欧拉的一生中就像一棵树在恶梦中疯长那样不断扩大范围。在这里, 还有一个例子可以证明这一点:欧拉十分喜爱的罗马大诗人维吉尔(前 70~ 前 19)的国民史诗《埃涅阿斯记》中有这样一句诗:“锚抛下了,前进的大船停了下来。”读到这里,恐怕谁也不会想到它和数学有什么联系。可是, 欧拉在这里却禁不住要对船体在这种状态下的运动作一番详细的计算。

丹尼尔是位动作很快的人。欧拉在 1727 年收到了彼得堡工作的邀请,职务是作为科学院医学部的助理。在这个科学院有一项聪明的规定:责成每一位外来成员带两个学生——实际上是需要训练的初学者。欧拉兴高采烈地打点起行装匆匆起程。一路上,欧拉眺望着一闪而过的茅舍、田野,憧憬着美好的未来,心中充满了希望。他感到浑身有使不完的力量,恨不得插翅飞到彼得堡,立即开始工作。

可是一到彼得堡,前来迎接的丹尼尔满面愁容,他让欧拉先好好休息, 根本不提工作的事。原来就在欧拉踏上俄罗斯土地的那一天,在位刚刚两年的开明的俄国女皇叶卡捷琳娜一世猝然去世。

叶卡捷琳娜在成为彼得大帝的妻子之前是他的情妇,她似乎是一个在许多方面都很开明的女人,正是她,在她仅仅两年的在位期间,实现了在彼得堡建立科学院的愿望。叶卡捷琳娜去世后,在年幼的沙皇彼得二世(1715~ 1730)未成年期间,权力旁落到一个异常残忍的小集团手里(年幼的沙皇在开始自己的统治前就死了,也许这对他自己倒是幸运的事)。俄国的新统治者们把科学看成是可有可无的奢侈品,在令人焦急的几个月中,他们考虑着要取消它,遣返所有的外国成员。这就是欧拉刚刚到达彼得堡时的局面。在混乱中,对他要提任的医学位置没人管了,丹尼尔四处奔走求告,结果一无所获。欧拉只得闷坐在家里一筹莫展。这时候,俄国海军部正在招考海军军官,为了生活,欧拉决定去碰碰运气。半个月以后,欧拉早早来到涅夫斯基大街看结果。平日冷冷清清的海军部大楼门前,今天熙熙攘攘,人头济济。有的喜形于色,有的故作镇静。欧拉不安地在远处向贴榜处看去,心头不由一震。榜上的名字虽然写得密麻麻,但是他一眼就看出,第一个名字不是别人,正是列昂纳德·欧拉!他揉揉眼睛凑到近处再仔细一瞧,果然不错。不知道是身体不适还是今天彼得堡的寒风格外凛冽,他感到背上好像被人浇了一桶冷水,浑身发凉。他裹紧围巾,翻起大衣领子,被人群推挤着恍恍惚惚地向外走。录取无疑可以使他摆脱生活的困境,但是成为海军中尉毕竟不是他的理想。看来已经没有两全其美的好方法,只有听从命运的安排了。正在这时,一辆马车飞驰而至,满头大汗的丹尼尔跳下车来一把将欧拉抱住。事情有了意想不到的转机,经过再三交涉,沙皇政府终于同意欧拉去科学院工作了。欧拉简直不敢相信这个“天上掉下来”的喜讯,他握住丹尼尔的双手久久说不出一句话来,眼眶里闪烁着喜悦的泪花。

在这以后情况逐渐好了起来,欧拉也就安定下来专心投入工作。这倒不全是因为他完全沉浸在数学之中,部分原因是到处都有奸诈的告密者,稍不留心就可能惹上麻烦。他不敢过正常的社交生活。流放和处决的消息不时传来。数学部有位同事因为传抄一首无名作者的无题诗,被遣送到西伯利亚。 1730 年,小沙皇夭折,安娜·伊万诺夫娜(即安娜女皇,彼得大帝的侄

女,1693~1740)即位成为新的女皇。就科学院而言,情况大大变好了。但是在安娜的情夫欧内斯特·若阿·德·比隆(1690~1772)的间接统治下, 整个俄国遭受了它历史上的一段最血腥的恐怖统治。欧拉不声不响地专心于他的工作,这样持续了 10 年之久。1733 年,丹尼尔厌倦了令人生畏的俄国, 回到自由的瑞士去了。而欧拉在他 26 岁时登上了彼得堡科学院的主要教学位置。

欧拉觉得他终生都要呆在彼得堡了,他决定结婚,定居下来,随遇而安。他的夫人叫凯塞琳娜,是彼得大帝带回俄国的画师格塞尔的女儿,温柔贤淑,

持家有方。婚后的生活恩爱美满。政治形势变得更加恶劣了,欧拉比以前更加强烈地渴望回瑞士工作。无奈小生命一个接一个的出世,使离开的希望化为泡影。欧拉夫妇先后生育的子女达 13 个之多(除 5 个以外,其余的都在幼年时夭折),堪与欧拉在科学上的多产相媲美。欧拉感到他被拴得比以前更紧了,于是在不停的工作中寻求慰藉。一些传记作者把欧拉无与匹敌的多产归于他在俄国的这第一次留居;应有的谨慎迫使他养成了一种牢不可破的勤奋的习惯。

欧拉是一位能在任何地方、任何条件下工作的大数学家。他非常喜欢孩子。常常是一边怀抱着一个婴儿一边写他的论文,同时稍大一点的孩子们在他周围嬉戏着。他写最困难的数学论文时的那种轻松自如是令人难以置信的。同时,他又是位慈祥而称职的父亲,他为子女的教育付出了大量的心血。每到晚上,孩子们围坐成一圈,由欧拉亲自布置和检查他们的作业,解答他们的问题。他还编了许多数学趣题启发他们的思考。下面就是其中的一个:

“父亲临终时立下遗嘱,按下述方式分配遗产:老大分得 100 克朗和剩下的 1/10;老二分得 200 克朗和剩下的 1/10;老三分得 300 克朗和剩下的1/10;老四分得 400 克朗和剩下的 1/10;⋯⋯依此类推分给其余的孩子。最后发现所有的孩子分得的遗产相同。问遗产总数和孩子总数以及每个孩子分到的遗产各是多少?”

一道初等数学的简单应用题,经过欧拉的精心编写,大大激发起孩子们的学习兴趣。但是,最受孩子们欢迎的还是他那讲不完的故事和诗朗诵,如果他有空能和孩子们在一起唱歌游戏,消磨一个愉快的晚上,更会使孩子们久久难忘。孩子们的嬉笑声和朗朗的读书声时时从窗口飘出来,许多过路的行人还以为这里一定开办着一个很好的幼儿园呢!

欧拉是那种极为罕见的数学家,就在子女绕膝、笑闹之声不绝的环境中, 在沙皇恐怖统治的浓重阴影下,一篇篇论文源源不断地从欧拉的手中流出。他用拉丁文写的论文深入浅出,雅俗共赏,字句极少改动。尤其是他创造了现代数学的语言,更使他的作品受到广泛的欢迎。今天我们常用的许多数学

符号,像用∑表示求和;用i表示 − 1;用F(x)表示函数;用sin、cos、 tg

表示正弦、余弦和正切;以及用 a、b、c 表示三角形的边;用 A、B、C 表示它们的对角等等,都是欧拉首创的。一篇文章一完成就放在不断增加的一堆文章的最上面,等着印刷工来取走。当科学院的学报需要材料时,印刷工就从这一堆文章的最上面拿走一摞。于是就出现了这样的情况:出版日期的先后经常与写作日期的先后相反。欧拉有一个习惯,为了阐明或者扩展他已经做过的工作,他多次会回到同一个题目上,这种习惯更加剧了这种古怪的情形,以致有的时候,关于某一个论题的一系列文章的出版顺序与写作顺序是经常颠倒的。

转眼间到了 1736 年,欧拉在彼得堡已经度过了十个春秋。作为科学院数学部的负责人,他面前有一大串的课题需要研究。那时他正在修改一篇《论力学》的重要论文,准备付印。他为力学所做的,正是 100 年以前笛卡尔为几何所做的。他把微积分的全部力量第一次用来对付力学,使力学摆脱了传统所采用的几何的综合论证方法的束缚,而成为分析的科学,从而开创了这门基本科学的现代新纪元。其实,在彼得堡的 14 年中,他在分析学、数论和力学等方面作了大量出色的工作,他还应俄国政府的要求,解决了不少诸如地图学、造船业中的实际问题。

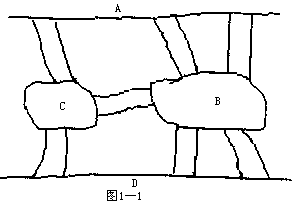

一天,吃完午饭,欧拉点燃烟斗,拿起刚刚送到的信件阅读起来。从欧洲各地向他求教的来信每天都有一大堆。今天有一封从柯尼斯堡的来信引起了欧拉的特别兴趣。偏僻的东普鲁士的柯尼斯堡坐落在美丽的普雷格尔河畔,河上旖旎的风光吸引了小镇的居民来这里散步、休息、野餐、垂钓。普雷格尔河上有两座小岛,从河的两岸分别有三座桥和它们相连,同时又有一座小桥把两个小岛连接起来。时间一久,有位爱思考的居民提出来一个有趣的问题:一个散步的人能不能一次走七座桥,而且每座桥只能走一次?这个问题谁也回答不了。有人说可以,可是走来走去,始终没能完成;有人说不行,可惜又说不出令人信服的理由。这个不大不小的问题竟然一下子难住了全镇的居民和外地游客。于是,一位小学教师写信向大名鼎鼎的欧拉求教。

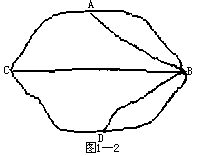

欧拉是位出了名的“好好先生”,连中小学生有解不出的“难题”来求教,他也总能使他们如愿以偿。只要需要,无论是多么平凡、琐碎的事情, 他也总会不假思索地去尽力完成。他从来不去考虑这些“杂事”是否会影响自己的研究,降低自己的身份。其实,欧拉不仅仅是把它们当作自己应尽的责任,他对这些问题也确实怀有浓厚的兴趣。像柯尼斯堡七桥这类问题在数学史上还从来没有人处理过。它显然不是我们所熟悉的代数问题,因为它并不是研究数量的大小。它和平面几何也不相同,平面几何里的图形不是直线就是圆,是讨论它们角度的大小或线段的长短。可是在柯尼斯堡七桥的问题中,桥的准确位置无关紧要,陆地的大小和形状也不需要考虑,重要的是考虑一共有几块陆地、几座桥以及它们的连接情况如何。根据这个特点,欧拉经过认真的思考,先把柯尼斯堡七桥画成一个线条图(见图 1—2),在他的图形里,小岛和河岸都演变成了点,桥则成了边接这些点的线。这样,问题就被简化成为:从图上某一点开始,中间任何一条线不得重复画两遍,铅笔不准离开纸面,能不能把这张图一笔画出来?经过一番思索,欧拉终于找到了一个彻底而漂亮的答案。说它彻底,因为它给出了能否一笔画出“河—桥” 图的明确条件;说它漂亮,因为它的条件非常简单,对于任何一张“河—桥” 图,只要很短的一两分钟就可以作出准确的判断。

柯尼斯堡七桥问题的圆满解决使柯尼斯堡人心满意足,而对于欧拉来说,这仅仅是个良好的开端。发现一块矿石可能意味着藏有巨大的宝藏。经过精心的开掘,欧拉果然发现了一个只需要考虑位置的关系和性质的全新的数学领域——拓扑学(拓扑学是研究图形在双方单值连续变换下不变性质的几何学),建立起了网络的概念并推导出拓扑学中非常有价值的重要关系式。拓扑学在近代有了重大发展,它已经渗透到数学的各个分支,获得了非常广泛的应用。比如,安排运输路线或邮递路线就需要考虑这样的问题:如何把货物或邮件送到指定的地点而又不走回头路。

不嫌弃平凡的工作,并且善于从平凡的工作中发现不平凡的内容,正是欧拉难能可贵的优秀品质。在欧拉琳琅满目、美不胜收的创作宝库里,珍藏着他为柯尼斯堡七桥、国际象棋中骑士的跳步等一类数学游戏所写的大量光彩照人的作品。

正当这位从巴塞尔城来的年轻数学家以神话般的速度在数学的各个领域里一篇接一篇地发表他的独具匠心的论文的时候,欧拉遇到了他一生中又一次重大的挫折:他的右眼突然失明了。

当时,欧拉正决心赢得一项关于天文学问题的巴黎大奖。天文学中彗星轨道的计算历来是数理天文学中的一个大难题,因为它牵涉到两个或两个以上的星体之间的关系。没有计算机的帮助,要想得到比较精确的结果,即使是一位极具才能的数学家,一般也要花好几个月的辛勤劳动。为了吸引更多科学家们的兴趣,1739 年,法国巴黎科学院特别为这一课题设置了巨额奖金,征求解答。欧拉决定在这个领域中施展一下他超群的计算才能。他对通常采用的方法进行了一系列重大的改进。尽管这样,计算仍是十分困难。可是一旦开始工作,让欧拉中途停下来是不可能的。他在书房之中着迷似地干了起来。饿了就啃几口面包,困了就靠在椅背上迷糊一会儿。凯塞琳娜看着丈夫这样不顾一切地工作,只有干着急,爱莫能助。虽说进展神速,但等他计算出彗星的运行轨道的时候,时光已经不知不觉地过去了 3 天。晨曦透过窗帘悄悄报告着新的工作日的来临。欧拉的眼睛里布满了血丝,头昏沉沉的, 身体疲惫不堪。他轻轻阖上刚刚写好的论文,随手推开窗户,张开双臂伸了个懒腰。突然,欧拉的眼前一片发黑,他一头栽倒在地!他在床上整整躺了一个星期。病后,他的右眼完全失明了。

欧拉作为计算方法的大师,无疑从来没有人超过他,甚至连比较接近他的人也不容易找到,或许雅可比应该除外。算法专家就是为解决特殊类型的问题而设计计算方法的数学家。举一个很简单的例子,我们假设(或证明) 每一个正实数都有一个真正的平方根,如何去计算这个根呢?有许多已知的方法可以计算,而算法专家则设计实际可行的方法。再举一个例子,在丢番图分析,也在积分学当中,一个问题的解答可能不是现成的,要用其它变量的函数关系做一些巧妙的(通常是简单的)代换,一个算法专家就是能自然地想到这种代换的数学家。想出代换的过程没有统一的方法——算法专家就像机敏的打油诗人一样,是天生的,而不是造就的。

看不起“纯粹的”算法专家的情况在今天是很流行的,然而,当一个像印度的罗摩拏阇那样的真正的数学家从不知道的什么地方突然冒出来的时候,就连分析专家们也都会把他当作从天而降的天才而向他欢呼:对于表面上无关的各种公式,他那几乎是以超自然洞察力揭示了从一个领域通向另一个领域的隐秘的线索,这就为分析学者们提供了弄清这个线索的新任务。一

个算法专家其实是一个“形式主义者”,他为这些公式的美丽而热爱这些美丽的公式。欧拉就是其中的佼佼者。

应该提到的是,现代考证已经表明,天文学的问题无论如何对欧拉眼睛的失明没有太大的责任。这种考证在使数学史上所有的奇闻轶事遭到怀疑方面起了很大的作用。但是富有学究气的批评家们(或者任何其他的人)怎么会知道这么多关于所谓的因果关系的东西呢?这个秘密恐怕需要大卫·休谟

(欧拉的同代人)的在天之灵去解决了。尽管有这样的一个告诫,我们还是再讲述一个欧拉与无神论的(或许只是泛神论的)法国哲学家德尼·狄德罗

(1713~1784)的著名故事给我们的读者听。这里我们稍稍偏离了编年史的顺序,因为这件事发生在欧拉第二次留居彼得堡期间。

那一次,叶卡捷娜女皇邀请狄德罗访问她的宫廷,狄德罗试图通过使朝臣们改信无神论来证明他确实是值得被邀请的。他喋喋不休的高谈阔论令女皇厌烦了,她命令欧拉去让这个只会空谈的哲学家闭上他的嘴巴。这很容易办到,因为狄德罗对数学一无所知。德·摩根在他的经典著作《悖论汇编》

(1872 年出版)中详细叙述了事情的经过:

狄德罗被告知,一个很有学问的数学家用代数证明了上帝的存在,要是他想听的话,这位数学家将当着所有朝臣的面给出这个证明。狄德罗高兴地同意了。⋯⋯欧拉站起来朝狄德罗走去,他用一种非常肯定的语调一本正经地说:

“先生,

a + bn

n

= x,因此上帝存在。”

对狄德罗来说,这听起来似乎很有道理,他困惑得不知说什么好。周围的人报以纵声大笑,使这个可怜的人觉得受了极大的羞辱,他请求叶卡捷琳娜允许他立即返回法国,女皇神态自若地同意了。

欧拉不甘于这件杰作,他极其认真又极为热忱地用非常严肃的态度去画蛇添足,一本正经地去证明上帝的存在和灵魂并非是物质的实体。据传这两个证明编进了他那个时代关于神学的专论,这些也许是他的天才在数学上不切实际的一面中最精采的例子。

在欧拉留居俄国期间,仅仅数学还不足以占据他的全部精力,无论什么地方要求他把他的数学天才用到与纯数学相去不太远的方面,他总是给政府以值得他们付出代价的东西。欧拉为俄国学校编写初等数学教科书;监督政府的地质部门;帮助改革度量衡;设计检验税率的有效方法。⋯⋯这些只是他的一部分工作。无论欧拉做多少额外的工作,他都在继续倾吐出数学成果。

他在这个时期的一部非常重要的著作,是 1736 年关于力学的论文。请读者注意,这篇论文发表的时间只差一年就是笛卡尔发表解析几何整一个世纪。欧拉的论文对于力学就像笛卡尔的论著对于几何一样——把它从假设论证的羁绊中解放出来,并把它分析化。阿基米德有可能写出牛顿的原理,但是任何希腊人也不可能写出欧拉的力学。微积分学的全部力量第一次支配了力学,这门基础科学的现代新纪元开始了。